* * *

"И пришел к Давиду вестник, и сказал: сердца исраэльтян расположены к Авшалому. И сказал Давид всем слугам своим, которые были с ним в Иерушалаиме: поднимайтесь и убежим, ибо не будет нам спасения от Авшалома; спешите уйти, чтобы он не опередил и не застиг нас и не навел на нас беды, и не перебил бы жителей города острием меча…" (II Сам. 15:13–14).

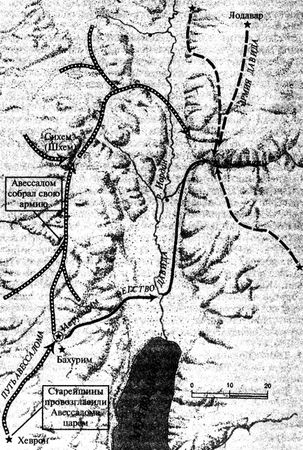

Как видим, в этот час испытания Давид решает покинуть Иерусалим. Но покидает он его отнюдь не потому, что дрожит за свою жизнь. Как следует из его слов, больше всего царя тревожит судьба Иерусалима и иерусалимцев - он не хочет, чтобы охваченный азартом и жаждой власти Авессалом разрушил с такой любовью отстроенный и расширенный им город и перебил бы его жителей. Вот почему он сдает свою столицу без боя, покидая ее вместе с любимой Вирсавией, сыном Соломоном и самыми близкими домочадцами, оставляя дворец на попечение десяти наложниц.

В этот момент пробивает час истины и проверяется, кто действительно не за страх, а за совесть был предан Давиду, а кто готов был отступиться от него при первой возможности. Их оказалось не так уж и мало - тех, кто готов был идти с Давидом до конца и разделить его судьбу. Но больше всего Давида тронула верность отряда филистимских наемников, возглавляемых Еффеем Гефянином (Иттаем Гатиянином) - уроженцем филистимского города Гефа, с которым так много было связано в судьбе Давида в дни его молодости.

Казалось бы, что могло удержать этих солдат удачи, служащих тому, кто им платит, возле Давида? Что могло помешать остаться в Иерусалиме и служить новому царю - какой спрос с наемника?! Но Еффей и его бойцы вдруг заявляют, что они служили царю не только ради денег и готовы пойти с ним куда угодно, даже на смерть:

"И сказал царь Иттаю Гатиянину: зачем идти и тебе с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты иноземец и можешь вернуться к себе в Гат. Ведь ты пришел сюда только вчера, а я сегодня стану заставлять тебя идти с нами? А я сам иду, куда придется; вернись и забери братьев своих. Благодарю тебя за милость и преданность твою. И отвечал Иттай царю и сказал: как жив Господь и как жив господин мой царь, что куда бы ни пошел господин мой царь - на жизнь ли, на смерть ли, - там будет и раб твой…" (II Сам. 15:19–22).

Вместе с ближайшим окружением Давида в дорогу начинают собираться и священнослужители - левиты и коэны. В сопровождении первосвященников Садока (Цадока) и Авиафара левиты выносят главную святыню народа - Ковчег Завета за ворота города, чтобы, когда вся сопровождающая царя процессия выйдет из Иерусалима, последовать за ней.

Самим этим шагом левиты и коэны стремились показать, что воцарение Авессалома незаконно; что подлинным, законным царем был и остается Давид, помазанный на царство самим Самуилом по прямому указанию Бога. А значит, только тот, кого сам помазанник Божий назовет своим наследником, имеет право сменить его на троне.

Но, по достоинству оценив этот жест жрецов, Давид велит им вернуться в город.

Во-первых, потому, что Ковчег Завета должен был в соответствии с волей Бога находиться в Иерусалиме. Если Бог не оставил Давида, то это Давид должен будет с победой вернуться в Иерусалим и поклониться Ковчегу, а не Ковчег следовать за ним. А во-вторых, Давиду было крайне необходимо, чтобы в столице остались люди, которые могли бы извещать его обо всем, что происходит в городе и царском дворце, и первосвященники Садок и Авиафар вместе со своими сыновьями Ахимаасом (Ахимаацем) и Ионафаном как нельзя лучше подходили для этой роли.

"И сказал царь Цадоку: возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость в глазах Господа, то Он возвратит меня и даст мне видеть Его и обитель Его. Если же Он скажет так: "Не благоволю Я к тебе" - то вот я - пусть сделает Он со мной, что Ему благоугодно… И вернули Цадок и Эвийатар ковчег Божий в Иерушалаим и остались там" (И Сам. 15:25–28).

Таким образом, оставив семьи первосвященников в столице, Давид стал закладывать в ней свою шпионскую сеть, призванную следить и извещать его обо всем происходящем в стане Авессалома. Как мы увидим, эта сеть в итоге сыграет немалую роль в подавлении мятежа.

А пока Давид покидает Иерусалим, оставляя некогда завоеванный им город. Он идет босой, в простой одежде, утирая рукавом слезы, всем своим видом демонстрируя полную покорность Божьей воле… И столько в этом его уходе было и отчаяния, и веры, и боли от измены сына, что легко понять, почему жители Иерусалима в этот момент тоже утирали слезы, испытывая и сострадание к царю, и трепет перед его величием.

А на самого Давида тем временем нахлынуло поэтическое вдохновение и, идя по Масличной горе, он сложил один из самых знаменитых своих псалмов:

"Песня, которую сложил Давид, когда бежал от сына своего Авшалома. Господь, как умножились мои притеснители, многочисленны восставшие на меня! многие говорят о моей душе: "Нет ему спасения от Бога вовеки!" Но Ты, Господь, - мой щит, моя слава! Ты возносишь мою главу! В голос я воззову к Господу, и Он непременно ответит мне со Своей святой горы. Я прилег и уснул, я проснулся с верой, что Господь поддержит меня. Не устрашусь многотысячной толпы, обступающей меня. Поднимись, Господь, выручи меня, мой Бог, ибо всех моих врагов Ты хлестал по щекам, порочным выбивал зубы. Спасение - от Господа, Твое благословение - на Твоем народе навеки" (Пс. 3).

В дни мятежа Авессалома согласно традиции были сложены также 4-й, 5-й и 71-й [70-й] псалмы. Из них легко понять, какие чувства владели стареющим царем в те дни: с одной стороны, Давид пришел к выводу, что человеку ни в коем случае не стоит роптать, когда его постигает наказание Всевышнего, - вполне возможно, он заслуживал и худшей участи, и Бог еще отнесся к нему довольно снисходительно. С другой стороны, он выражает уверенность, что Бог придет к нему на помощь и в конце концов избавит его от врагов - так как Он всегда милосерден по отношению к тем, кто раскаялся в своих грехах и соблюдает установленные Им законы. А вот злодеи, то есть те, кто преступил эти законы и продолжает идти по пути зла, будут непременно жестоко наказаны и уничтожены Творцом.

Как бы он ни был погружен в мысли о постигшем его несчастье, Давид продолжает следить за ходом событий и внимательно выслушивает первое донесение о происходящем в Хевроне. И впервые по-настоящему пугается, узнав, что главным советником его мятежного сына является Ахитофел - человек, о выдающейся мудрости которого в стране ходили легенды. Сам Давид не раз убеждался, что советы, которые давал ему Ахитофел, почти всегда совпадали с теми, которые затем он получал от самого Бога через "урим" и "туммим".

Давид понимал, что если Авессалом будет следовать всем советам Ахитофела, то окажется непобедим. Вся надежда была только на то, что Господь помутит рассудок Ахитофела, и тот даст Авессалому неверный совет, или же самому Авессалому откажет здравый смысл, и он перестанет прислушиваться к своему советнику. И Давид обращается со страстной молитвой к Богу: "Господи, расстрой совет Ахитофела! Сделай это, как Тебе угодно, только расстрой!"

Словно в ответ на эту молитву на самой вершине Масличной горы Давид встретил другого своего бывшего советника - Хусия (Хушая).

Старый Хусий уже давно отошел от дел, но, узнав о случившемся несчастье, немедленно оставил свой дом и, разодрав одежды, посыпав голову пеплом, направился к царю, чтобы в трудную минуту быть рядом. Однако Давид отказывает Хусию в его просьбе следовать за ним - человек столь почтенного возраста будет лишь в тягость при бегстве. Вместо этого он просит старого советника и друга сослужить ему куда более важную службу: втереться в доверие Авессалому, попытаться своими советами сбить его с толку и "расстроить" советы многомудрого Ахитофела, а заодно передавать первосвященникам Садоку и Авиафару все, что ему станет известно о планах Авессалома. Ну, а те уже через своих сыновей Ахимааса и Ионафана доставят эту информацию к нему.

Таким образом, Давид уготовил Хусию место резидента своей разведслужбы в Иерусалиме, которому предстояло не просто заниматься сбором информации, но и стать "агентом влияния" в лагере противника. И приняв этот приказ царя, Хусий повернул в сторону Иерусалима.

В тот долгий день произошло еще два знаменательных события.

Первое из них заключалось в том, что по ту сторону Масличной горы Давид встретил Сиву - бывшего раба царя Саула, которого он сам же и назначил управлять всем имуществом сына Ионафана, Мемфивосфея. Преподнеся в дар Давиду ездовых ослов, двести хлебов, вино и по сто связок изюма и сушеного инжира, Сива всячески стремился продемонстрировать Давиду свою верность. На вопрос же, где сейчас находится Мемфивосфей, Сива ответил, что тот решил остаться в Иерусалиме и примкнуть к заговорщикам. Больше того, добавил Сива, Мемфивосфей втайне надеется, что ему самому удастся стать царем.

Это было еще одно предательство, еще один удар, причем от человека, которого он одарил своей милостью и которому искренне верил. В гневе царь провозгласил, что отдает Сиве все имущество Мемфивосфея, и Сива, разумеется, тут же поспешил рассыпаться в благодарностях и восславить царя.

Лишь позже Давид узнает, что старый управляющий попросту оклеветал своего хозяина: калека Мемфивосфей и в самом деле не мог покинуть город вместе с людьми Давида, но при этом у него и в мыслях не было ни примыкать к заговорщикам, ни предъявлять претензии на царство, тем более что в силу своего увечья он и не мог их предъявлять по определению.

Второе событие произошло, когда Давид вместе со всей своей огромной свитой приблизился к городку Бахурим. Так как Иерусалим находился в землях колена Вениамина, то и весь путь бегства Давида пролегал через земли вениамитян, многие из которых, как уже говорилось, продолжали считать, что Давид попросту узурпировал трон Саула. Теперь эти люди выстроились вдоль дороги, чтобы позлорадствовать над поверженным царем. Особенно отличился в этом Семей, сын Геры (Шимми, сын Гейры) - знатный вениамитянин, выдающийся знаток Закона Моисеева, которого Давид в свое время назначил учителем и наставником своего сына Соломона.

Теперь Семею, как он считал, уже не было нужды скрывать своего отношения к Давиду и его дому. Велев слугам забрасывать Давида и его воинов грязью и камнями, сам он бежал вслед за царем и вопил:

"Убирайся! Убирайся вон, убийца и мерзавец! Обратил Господь против тебя всю кровь дома Саула, вместо которого ты стал царем, и передал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего; и вот ты в беде, ибо ты - убийца!" (II Сам. 16:7–9).

Сама эта ситуация является прекрасной иллюстрацией к расхожему среди религиозных людей выражению о неисповедимости путей Господних; о тщетности попыток понять, за что именно Бог посылает человеку то или иное наказание, да и является ли это наказанием вообще. Вне сомнения, Семей, сын Геры был глубоко верующим человеком. Именно поэтому он и увидел во всем происходящем наказание, ниспосланное Давиду за его вину перед родом Саула, приходившимся Семею близкими родственниками. Но и сам Давид понимает, что все происходящее с ним - это наказание свыше, хотя и совсем не за те грехи, в которых обвиняет его Семей. Именно поэтому, когда Авесса подъезжает к Давиду и просит дать ему разрешение казнить Семея за оскорбление достоинства царя, Давид запрещает ему это, демонстрируя свою абсолютную покорность воле Бога, видя в Семее лишь одного из многих исполнителей этой воли:

"И сказал Авишай, сын Церуйи: зачем ругает этот мертвый пес господина моего царя? Позволь, пойду я и сниму с него голову. И сказал царь: что вам до меня, сыны Церуйи? Пусть он ругает, верно, Господь повелел ему: "Ругай Давида!" Кто же может сказать: "зачем ты так делаешь?" И сказал Давид Авишаю и всем слугам своим: вот, если может сын мой, который вышел из недр моих, искать души моей, то тем более теперь - биньяминянин. Оставьте его, пусть ругает, верно, повелел ему Господь. Может быть, увидит Господь унижение мое и воздаст мне Господь добром за нынешнее его злословие" (И Сам. 16:9-12).

Но одновременно, сдерживая горечь и гнев, когда Семей, сын Геры, осыпал его проклятиями, Давид убеждал себя, что Бог не оставил его, что Он вот-вот поспешит к нему на помощь - и тогда все изменится, что отчетливо выражено в написанном в те дни 70-м [69-м] псалме:

"Бог, спаси меня! Господь, на помощь мне поспеши! Пристыжены и опозорены будут ищущие моей души. Отступят вспять и будут посрамлены желающие мне зла. Пристыженно обратятся вспять, говорившие "Эге! Эге!"…" (Пс. 70:2–4).

Под "ищущими его души" и "желающими ему зла" Давид здесь как раз подразумевает не Авессалома, а Семея, сына Геры, и ему подобных.

В городке Бахурим Давид сделал свой первый привал, а Авессалом тем временем вместе со своей армией торжественно въехал в Иерусалим. Столица встретила его мрачным молчанием, и Авессалом вдруг понял, что здесь у него почти нет сторонников. А значит, несмотря на все его успехи, его притязания на престол оставались весьма шаткими. Его власть не могла считаться законной, пока его не признают царем и не помажут на царство иерусалимские священники.

У входа в царский дворец Авессалома, почтительно склонившись, ждал Хусий. Многие исследователи Библии задаются вопросом: почему Авессалом, знавший о безграничной преданности Хусия его отцу, тем не менее поверил ему и ввел в круг своих ближайших советников? Некоторые из них видят в этом нелогичном поведении мятежного принца исключительно промысел Бога: Всевышний ответил на молитву Давида и "расстроил совет Ахитофела", лишив Авессалома способности трезво оценивать ситуацию. Однако библейский текст, не отвергая, разумеется, мысли о том, что все происходящее направляется самим Всевышним, одновременно рисует вполне достоверную и психологическую картину происходящего.

Авессалом и в самом деле поначалу сомневается в искренности Хусия и обоснованно подозревает его в шпионаже. Вместе с тем не следует забывать, что, хотя Хусий и уступал в уме Ахитофелу, он все равно был необычайно мудрым человеком, так что в итоге сумел убедить Авессалома в своей искренности. В немалой степени ему помог в этом и известный психологический феномен: человек, сам ставший на путь измены, готов поверить, что на измену ради сохранения жизни, богатства и власти или удовлетворения своих амбиций способны и все остальные.

Мятеж Авессалома

Надо заметить, что все существующие переводы этого фрагмента Библии недостаточно точны, и потому автор этой книги вынужден привести его в собственном, дословном переводе:

"И было, когда пришел Хушай Аркиянин, друг Давида, к Авшалому, то сказал Хушай Авшалому: "Да живет царь, да живет царь!" И сказал Авшалом Хушаю: "Такова-то признательность твоя другу твоему?! Отчего не пошел ты с другом твоим?" И сказал Хушай Авшалому: "Нет, ибо с тем, кого избрал Господь и народ и весь Исраэль, с тем и я, и с ним я и останусь. А во-вторых, кому я буду служить? Перед его сыном буду я; как служил перед отцом твоим, так буду и перед тобой"…" (II Сам. 16:16–19).

Важность такого, может быть, не очень элегантного, дословного перевода этого отрывка обусловлена тем, что из него видно, что, не желая лгать, Хусий ни разу не заявил о своей готовности верно служить Авессалому. Хусий провозглашает "Да живет царь, да живет царь!" - но при этом не уточняет, кого именно он имеет в виду под царем - Авессалома или Давида. Он говорит о том, что он - с тем, "кого избрал Господь, и народ, и весь Исраэль", но Давид, который был помазан Самуилом и провозглашен 37 лет назад царем всеми коленами Израиля, куда больше подходит под это определение. Наконец, Хусий заявляет: "Как служил перед отцом твоим, так буду перед тобой!" Обратим внимание: он не говорит, что готов служить Авессалому так же, как некогда служил Давиду, как это обычно переводят в Библии, но, по сути дела, признается, что продолжает служить Давиду и именно поэтому стоит сейчас перед Авессаломом.

Таким образом, повторим, Хусий не лжет - он лишь строит свою речь так, чтобы, сказав правду, не дать понять этой правды Авессалому.

Тем временем Авессалом, едва усевшись на трон Давида, спрашивает своих советников о том, какие ему следует предпринять первоочередные шаги для того, чтобы укрепить свои права на престол и представить себя в глазах всего народа не мятежником, а преемником Давида?

И Ахитофел советует Авессалому войти на глазах всего народа к тем самым десяти наложницам Давида, которых тот оставил охранять дворец. Это был страшный совет, так как, последовав ему, Авессалом окончательно отсекал всякую возможность примирения с отцом. Теперь он должен был либо довести переворот до конца и тем или иным путем избавиться от Давида, либо погибнуть. Вместе с тем это был, безусловно, по-своему очень мудрый совет. Во-первых, так как наложницами прежнего царя мог пользоваться только его законный наследник, то этим шагом Авессалом должен был показать, что считает себя именно таковым. А во-вторых, сама невозможность после этого примирения между отцом и сыном должна была убедить сторонников Авессалома, что он не предаст их, и укрепить их готовность идти с ним до конца.

И Авессалом принял этот совет. Он велел раскинуть свой шатер прямо на крыше дворца - той самой крыше, с которой Давид увидел Вирсавию, - и на глазах у всего народа велел вводить в этот шатер наложниц отца. Когда Давиду рассказали об этом, он содрогнулся, вспомнив слова пророка Нафана о том наказании, которое ждет его за грех с Вирсавией:

"Так сказал Господь: вот, я наведу на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих на глазах у тебя, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем открыто, ибо ты это сделал тайно, а Я сделаю это перед всем Исраэлем и при солнце" (II Сам. 12:11–12).

Смерть первого сына Вирсавии, изнасилование Фамари, гибель Амнона - все это было наказанием царю за тот страшный грех. И вот сейчас восставший на него сын на глазах всего Израиля спал с его женами! Но и это, увы, было далеко не последнее испытание, которое ждало Давида.