В раннем Средневековье шестиконечную звезду часто используют в своих сочинениях мистики и алхимики, ее изображают как оберегающий знак на амулетах, а с конца X века она все чаще появляется на еврейских рукописях. По меньшей мере, с VII века н. э. она начинает часто встречаться на надгробиях евреев в Европе, на молитвенных покрывалах и других ритуальных предметах иудаизма. Однако впервые в известных нам источниках эта звезда называется "маген Давид" лишь в книге "Эшколь а-кофер", написанной жившим в XII веке караимским ученым и мистиком Иегудой Гадасси. "Семь ангельских имен предшествуют мезузе… А равным образом знак, называемый "щитом Давида", помещен рядом с именем каждого ангела", - говорится в этой книге.

В то же время версия о том, что "маген Давид" получил свое название по имени сделавшего его своим гербом лжемессии XII века Давида Эль-Роя и уже затем распространился по всему еврейскому миру, особого доверия не вызывает.

Наконец, официальной датой рождения "щита Давида" как еврейского символа принято считать 1354 год, когда Карл IV даровал евреям Праги привилегию иметь свой флаг в виде красного полотнища с изображением шестиконечной звезды. Флаг этот стали называть "знаменем Давида".

С этого времени "маген Давид" стремительно распространяется по всей Европе, а затем и по арабскому миру в качестве именно символа иудаизма и в конце XVIII века он уже однозначно воспринимается именно так как евреями, так и неевреями. Первые украшают им свои синагоги, надгробия, книги и т. д., а последние активно используют в антисемитских карикатурах.

Проследить историю этого символа вплоть до желтых звезд, которые евреи носили в созданных нацистами гетто, и до современной геральдики государства Израиль, безусловно, интересно, но это не входит в задачу данной книги. Отметим лишь, что немало копий было сломано в дискуссиях о тайном, мистическом значении шестиконечной звезды. Согласно самому простому из таких каббалистических объяснений, шестиконечная звезда Давида символизирует Божественное управление всем мирозданием: четырьмя сторонами света и Высшими и Нижними духовными мирами.

Другое каббалистическое объяснение заключается в том, что каждый из шести треугольников "маген Давид" указывает на одну из "сфирот", а шестигранный центр на "Сфирот мальхут" ("Царствование").

В двенадцати ребрах "маген Давид" принято видеть намек на двенадцать колен Израиля.

Великий немецко-еврейский философ Франц Розенцвейг в своем труде "Звезда спасения" (1921) видел в "маген Давид" символ взаимоотношений между человеком, Богом и мирозданием. Треугольник, лежащий в основании, считал Розенцвейг, олицетворяет собой три основные сущности, рассматриваемые философией, - Человека, Бога и Мироздание, а треугольник, опущенный вершиной вниз, - соотношение между этими сущностями: Творение (между Богом и Мирозданием), Откровение (между Богом и Человеком) и Избавление (между Человеком и Мирозданием).

Наконец, существуют и более простые и понятные объяснения. Например, что "маген Давид" символизирует сочетание, объединение мужского и женского начала. Или самого человека с вечным внутренним противоборством низменного, животного и высокого, Божественного начала, а заодно - объединение Земного и Небесного в самом мироздании, созданном Творцом. Именно в таком ключе понимал этот символ выдающийся еврейский поэт XX века Самуил Галкин:

Мне звезда отрадна эта

Чистотой и силой света,

Тем, что ни одно светило

Свет подобный не струило…

…Мне звезда отрадна эта

Щедростью безмерной света,

Тем, что, свет ее вбирая,

Я безмерность постигаю,

Тем, что сразу отдана

Небу и земле она

(Перевод А Ахматовой)

Думается, к загадкам "маген Давид" еще не раз будут возвращаться историки, мистики, теологи. И уже не важно, имеет ли этот великий символ какое-то отношение к историческому царю Давиду или нет: они оказались неразрывно связаны в истории и в общечеловеческом сознании, а значит, и "маген Давид" является частью того наследия, которое нам оставил великий псалмопевец.

Приложение 2

БИБЛИЯ И ФОЛЬКЛОР:

ОТ ЦАРЯ ДАВИДА ДО ИВАНУШКИ-ДУРАЧКА

Тема "Влияние Библии на фольклор народов мира" еще ждет своего пристального исследователя, хотя сам факт такого влияния признан давно и отдельных работ об этом в мировой фольклористике хватает.

В этих же заметках автору хотелось бы поговорить о влиянии библейского образа царя Давида на формирование одного из образов-архетипов русских народных сказок - Иванушки, Ивана-дурака, трансформирующегося то в Ивана, крестьянского сына, то в Емелю, а то и в Ивана-царевича. Хотя и можно, с некоторой натяжкой, провести определенные параллели между сюжетами сказок об Иване-дураке и сказками других народов о более преуспевшем, чем братья, младшем сыне, образ этот настолько самобытен и индивидуален, что его происхождение никак не объяснишь ни в рамках теории о самозарождении, ни с помощью какой-либо другой концепции о происхождении сюжетов русских сказок.

Вдобавок ко всему, в отличие от образов Кощея Бессмертного, Бабы-яги, Василисы Премудрой и других сказочных персонажей, корни происхождения которых, по мнению многих исследователей, следует искать в языческой мифологии, Иван-дурак явно был рожден народной фантазией уже после Крещения Руси. Более того, по всей видимости, образ этот формируется в русском фольклоре довольно поздно, в XV–XVI веках.

Вот как видятся характерные черты этого образа авторам размещенного в Интернете "Мифологического словаря":

"Иван Дурак (Иванушка Дурачок) - мифологизированный персонаж русских волшебных сказок. Воплощает особую сказочную стратегию, исходящую не из стандартных постулатов практического разума, но опирающуюся на поиск собственных решений, часто противоречащих здравому смыслу, но в конечном счете приносящих успех (существуют сказки, где Иванушка - пассивный персонаж, которому просто везет); ср. также образ Емели Дурака, другого "удачника" русских сказок.

Социальный статус Иванушки Дурачка обычно низкий: он крестьянский сын или просто сын старика и старухи, или старухи вдовы (иногда он царский сын, но "неумный" или просто дурак; иногда купеческий сын, но эти варианты не являются основными). Нередко подчеркивается бедность, которая вынуждает Иванушку Дурачка идти "в люди", наниматься "в службу". Но в большей части сказок ущербность Иванушки Дурачка - не в бедности, а в лишенности разума, наконец, в том, что он последний, третий, самый младший брат, чаще всего устраненный от каких-либо "полезных" дел…

Существенно противопоставление Иванушки Дурачка его старшим братьям (чаще всего выступающим без имен): они делают нечто полезное (иногда, обычно косвенно, указывается, что старший брат пахал землю, а средний пас скот), тогда как Иванушка или ничего не делает, или делает заведомо бесполезные, бессмысленные (иногда антиэстетические, эпатирующие других) вещи, или же выступает как заменитель своих братьев, нередко неудачный, за это его просто бьют, пытаются утопить в реке и т. п.

…Он не женат, в отличие от братьев, и, следовательно, имеет потенциальный статус жениха. Место Иванушки Дурачка среди братьев напоминает место "третьего", младшего брата типа Ивана Третьего (Третьяка) или Ивана Царевича… Обычная завязка сказок об Иванушке Дурачке - поручение ему охранять ночью могилу умершего отца или поле (гороховое) от воров, или некоторые другие обязанности (например, снести братьям в поле еду и т. п.). Иногда он выполняет эти поручения в соответствии с его "глупостью" крайне неудачно… Но в других случаях Иванушка Дурачок правильно выполняет порученное задание, и за это он получает вознаграждение (мертвый отец в благодарность за охрану его могилы дает Иванушке "Сивку-бурку, вещую каурку", копье, палицу боевую, меч-кладенец; пойманный Иванушкой вор дает ему чудесную дудочку и т. п.).

В третьем варианте поступки Иванушки Дурачка кажутся бессмысленными и бесполезными, но в дальнейшем раскрывается их смысл: отправившись служить, чтобы выбраться из нужды, Иванушка отказывается при расчете от денег и просит взять с собой щенка и котенка, которые спасают ему потом жизнь; увидев горящую в костре змею, он освобождает ее из пламени, а она превращается в красную девицу, с помощью которой он получает волшебный перстень о двенадцати винтах (благодаря ему он преодолевает все трудности, а красная девица становится его женой). С помощью волшебных средств и особенно благодаря своему "неуму" Иванушка успешно проходит все испытания и достигает высших ценностей: он побеждает противника, женится на царской дочери, получает и богатство, и славу, становится Иваном Царевичем, т. е. приобретает то, что является прерогативой и привилегией других социальных функций - производительной и военной. Иванушка Дурачок - единственный из братьев, кто говорит в сказке (двое других всегда молчат), при этом предсказывает будущее, толкует то, что непонятно другим; его предсказания и толкования не принимаются окружающими, потому что они неожиданны, парадоксальны и всегда направлены против "здравого смысла" (как и его поступки).

Иванушка загадывает и отгадывает загадки, т. е. делает то, чем занимается во многих традициях жрец во время ритуала, приуроченного к основному годовому празднику. Иванушка является поэтом и музыкантом; в сказках подчеркивается его пение, его умение играть на чудесной дудочке или гуслях-само-гудах, заставляющих плясать стадо. Благодаря поэтическому таланту он приобретает богатство…"

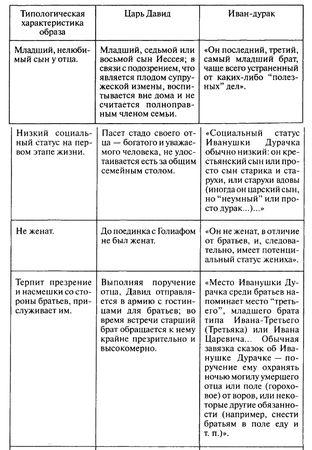

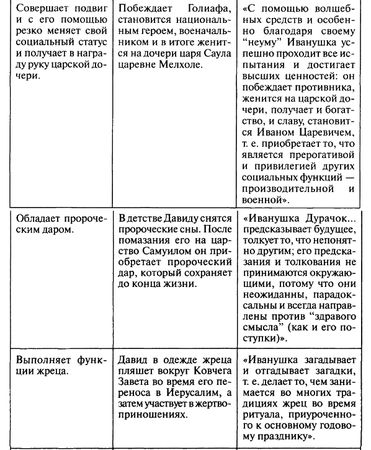

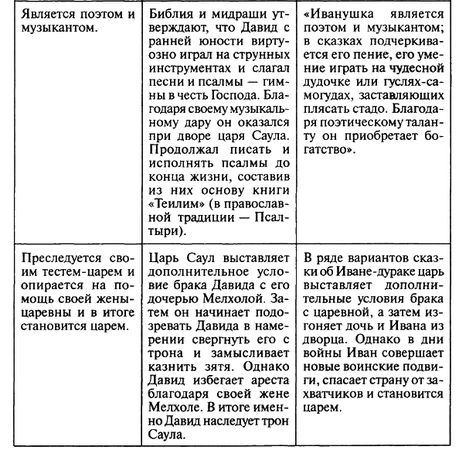

На страницах этой книги уже отмечалось сходство между сюжетом сказок об Иване-дураке и историей жизни царя Давида, однако сейчас, после вышеприведенной цитаты, мы получаем возможность детально сравнить два этих образа.

Из этой таблицы видно, что параллелей между образами царя Давида и Ивана-дурака достаточно много, и они невольно наводят на версию, что история жизни Давида и является протосюжетом сказки об Иване-дураке, а образ царя Давида - своеобразным прототипом (или одним из прототипов) архетипического образа Иванушки-дурачка. Версия эта отнюдь не такая уж маловероятная, как может показаться на первый взгляд. Как уже отмечалось, Псалтырь была самой распространенной книгой на Руси. Уже одно это не могло не возбудить интереса народа к тому, кто считался единственным автором этой книги, то есть к царю Давиду. Ну а далее, через вольную интерпретацию библейского текста, через "Житие царя Давида" образ далекого еврейского царя и псалмопевца начал в народном сознании трансформироваться в куда более близкий массам образ национального героя, вышедшего из самых недр народа.

Разумеется, данная гипотеза еще нуждается в дополнительном, куда более глубоком исследовании, и пока оно не проведено, трудно сказать, насколько она верна. Но по меньшей мере по отношению к ней можно с полным правом повторить знаменитую фразу великого датского физика Нильса Бора, оброненную им в разговоре с Вольфгангом Паули: "Ваша теория, безусловно, безумна. Вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть правильной".

Приложение 3

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЖИЗНИ ДАВИДА,

НАШЕДШИЕ ОТРАЖЕНИЕ В ЕГО ПСАЛМАХ

Битва с Голиафом - псалмы 36,121.

Бегство от Саула при содействии Мелхолы - псалом 59.

Пребывание в Гефе у царя Анхуса - псалмы 34, 56, 86.

Преследования со стороны царя Саула - псалмы 7, 11, 18, 31, 52, 54, 57, 58, 63, 64, 109, 140, 141, 142.

Первая битва с филистимлянами в Долине исполинов - псалом 144.

Перенос Ковчега Завета в Иерусалим - псалмы 105,106,131.

Война с аммонитянами - псалмы 20,110.

Война с арамеями - псалом 61.

Мятеж идумеев во время войны с аммонитянами и арамеями - псалом 60.

Накануне греха с Вирсавией - псалмы 11, 26.

В дни греха с Вирсавией - псалом 51.

После прощения Богом греха с Вирсавией - псалом 32.

Болезнь после греха с Вирсавией - псалмы 6, 38, 39,41.

Выздоровление от болезни - псалом 40.

Победа над филистимским князем Лабеном - псалом 9.

Мятеж Авессалома - псалмы 3,4, 5, 35,17, 55,70, 71,116.

Откровение на гумне иевусея Орны - псалмы 24,132.

Подведение итогов жизни, предчувствие смерти - псалмы 119, 122, 127 (наставление Соломону), 30 (песнопение для освящения будущего Храма).

Перед смертью - псалом 72 (молитва о сыне Соломоне, последний по времени псалом Давида).

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦАРЯ ДАВИДА

2854(906) - рождение Давида в Бейт-Лехеме (Вифлееме) вдень праздника Шавуот (Пятидесятницы).

2882(878) - тайное помазание Самуилом Давида как царя Израиля. Появление Давида при дворе Саула в качестве придворного музыканта. Победа над Голиафом. Женитьба на Мелхоле.

2883 (877) - бегство от Саула по Иудее. Обретение убежища в Секелаге.

2884(876) - гибель Саула в битве у горы Гелвуи. Возвращение в Иудею из Секелага. Провозглашение Давида в Хевроне царем колена Иуды. Покорение Гисура и женитьба на дочери гисурского царя Фалмая, Маахе - матери Фамари и Авессалома.

2889(871) - Иевосфей признан царем одиннадцати колен Израиля.

2892 (868) - убийство Иевосфея. Давид объявлен в Хевроне царем всего Израиля. Завоевание Иерусалима и объявление его столицей объединенного Еврейского царства. Битвы с филистимлянами в Долине исполинов. Перенос Ковчега Завета в Иерусалим.

2882–2900(868–860) - завоевание Моава, Идумеи, филистимских городов и т. д. Создание и укрепление армии и государственного аппарата.

2909 (851) - смерть аммонитского царя Нааса. Война с Аммоном и арамеями. Первая осада Раввы Аммонитской, победа над арамеями, захват Дамаска и значительной части территории современной Сирии.

2910(850) - грех с Вирсавией. Продолжение войны против аммонитян.

2911 (849) - падение Раввы Аммонитской. Рождение и смерть первенца Вирсавии.

2912(848) - рождение Соломона.

2913 (847) - бесчестие Фамари, нанесенное Амноном.

2914 (846) - начало трехлетней засухи и голода.

2915 (845) - убийство Амнона, бегство Авессалома в Гисур.

2917 (843) - выдача семи потомков Саула гивонитянам, подвиг Рицпы. Окончание засухи. Погребение останков Саула и его сыновей. Возвращение Авессалома в Иерусалим.

2919(841) - окончательное прощение Авессалома Давидом.

2921 (839) - мятеж Авессалома. Мятеж Савея, сына Бихри. Указ о проведении переписи населения.

2922(838) - трехдневный мор. Покупка поля у иевусея Орны под строительство будущего Иерусалимского храма.

2923 (837) - болезнь Давида. Приглашение Ависаг Суннамитянки. Проведение учета материалов, собранных для строительства Храма, создание архитектурного плана Храма, распределение функций левитов и коэнов в будущем Храме и предписания о порядке храмовой литургии.

2924 (836) - попытка Адонии провозгласить себя наследным принцем. Объявление Соломона наследным принцем и помазание его на царство у источника Тихон перед жителями Иерусалима. Торжественная церемония провозглашения Соломона наследным принцем на глазах представителей всех двенадцати колен. Провозглашение публичного завещания Давида. Объявление сбора пожертвований на строительство Храма. Личное завещание Давида Соломону. Смерть Давида.

2924 (836) - воцарение Соломона. Казнь Адонии и Иоава.

2927 (833) - казнь Семея, сына Геры, завершение исполнения Соломоном личной части завещания отца.

ЛИТЕРАТУРА

СВЯЩЕННЫЕ ТЕКСТЫ И КОММЕНТАРИИ К НИМ