Вы скажете: в этом стихотворении есть приметы поэта грузинского. Согласен. Но поэт истинный национален даже и в том, что не заключает в себе явных атрибутов национальности. Иначе мы должны были бы прийти к заключению, что национальная форма в поэзии сводится лишь к языку. И если поэт не упоминает имен или обычаев своей родины, не называет ее, не описывает ее пейзажа, то в переводе он неизбежно должен утратить национальное своеобразие, национальную сущность. Да! Со стихами декларативными, отвлеченными так чаще всего и бывает. Но с подлинной поэзией такого случиться не может. Есть у Симона Чиковани стихотворение о майском дожде:

То в капанье слышится треск

Расправленных крыльев павлиньих,

То их переливчатый блеск

Мерещится в молниях синих.

К дождю обратим все мечты.

Прижмемся на улице к зданьям.

Средь давки откроем зонты,

В толпе под платанами станем.

Казалось бы, кроме платанов, в этом стихотворении нет ничего грузинского. А между тем по духу, по жизнеотношению, по темпераменту наблюдающего эти потоки это великолепнейшее грузинское стихотворение со всей непосредственностью "открытого" чувства, с ликованием при виде этого чуда - дождя. И что важно: такого стихотворения о дожде еще не бывало, оно никого не повторяет и не может быть воспроизведено, потому что в этом лирическом эпизоде отчетливо проступает личность самого Чиковани, вместившего в восемь строф одно лишь мгновение, но жизни подлинной, единственной и многообразной.

Конечно, можно было бы вспомнить какое-нибудь другое стихотворение, но я сознательно привел именно это, потому что шумный и теплый дождь проливается во многих стихотворениях Чиковани, сопутствуя важным событиям его творческой жизни. И не случайно. Для поэзии Чиковани характерна своя образная система, свои излюбленные сближения, сравнения, соизмерения. Но всякий раз они появляются в новом качестве, словно бесконечно богатые оттенки одного цвета. Поэт любит образ золотистой пчелы, цветущие липы, над которыми слышно гудение; его постоянные образы: улей, пасечник, трепет пойманной рыбы, вдохновенный полет и терпеливый труд ласточки, - с ними он любит сравнивать рождение своих стихов; раковина, в которой вечно шумит море, дубы, орел, пламенные краски рассвета и полдня, руки мастера, ночной Тбилиси. И горы. И еще один образ, могучий, бросающий пламенный отсвет на всю поэзию Чиковани: великий Важа-Пшавела.

Образные находки Чиковани так точны, неожиданны, заключают в себе такое острое видение, что из стихов они переходят в наш собственный образный мир; их трудно, их невозможно забыть. Чего стоит, скажем, удивительное предположение, что узор грузинских букв повторяет извивы виноградной лозы! Или строки из стихотворения "Работа", где поэт о себе говорит:.

Я сдержать налетевшего чувства не мог,

Дал сорваться словам с языка,

И, как вылитый в блюдце яичный белок,

Торопливая строчка зыбка.

Зыбкость вылитого в блюдце белка - образ смелый, новый, точный, глубокий, соединение многих значений: тут назван источник жизни и будущая жизнь, уловлен миг творчества, застигнута стремительность вдохновения. Многое может сказать поэтическое сравнение, если оно составляет открытие поэта, если оно выражает глубокую мысль.

Поэзия Чиковани лирична и живописна. Но глубокое своеобразие придает ей именно это постоянное присутствие "плодовитой мысли", рождающей "цепную реакцию" ассоциаций. Задумывая стих, Чиковани не созерцает пережитое, а стремится сообщить нечто важное из своего умственного и душевного опыта. Эта "сообщительность", содержательность стиха Чиковани делает его особо вместительным и весомым. Это - лирика философская. Образ и ассоциативная мысль несут ее, подобно двум крыльям. Но перескажите стихи прозой, оставив одну только мысль, отнимите от описания сквозную мысль, представив фрагмент вместо целого, - и стихотворение рухнет, на одном крыле оно не спланирует.

Вопрос о том, как влияет на формирование современного поэта иноязычный, скажем русский, поэт, - вопрос неизученный. Но если уж думать о традициях этого рода, то, говоря о лирике Чиковани, можно вспомнить о Тютчеве.

В стихах Чиковани почти никогда нет фабулы, он выбирает сюжеты скупые, трудные. Возьмем стихотворение "У камина Важа-Пшавела" - шестьдесят строк: камин, орел на чинаре, горы, сравнение поэтического огня Важа-Пшавела с бушующим пламенем. Другой поэт растапливает камин, гневное чучело орла взирает на пришельца, пламя рождает стих. Поэт просит благословения у патриарха поэзии.

Здесь нет движения сюжета, нет события, но мысль развивается равномерно и напряженно. Дойдя до конца стихотворения, вы перечтете его. А перечитав, увидите как бы с другой высоты, ибо уже знали конец.

Только тот, кто исходил Грузию, как Чиковани, мог создать такие стихи о родине Важа-Пшавела Чаргали. О Хевсуретии. О Сванетии. О Мегрелии. О Колхиде. О Кахетии. О крепостях Греми и Вардзия. Мог увидеть бесконечность отчизны не в пространстве и не во времени, а сложив впечатления, которые дарит ему Грузия, в одно впечатление:

А ну, поставь-ка скалы сверху скал,

В их серебре, в туманной пене,

Орлиных крыльев у виска

Послушай-ка и трубный глас оленя.

И крепостей на всех вершинах мощь

измерь-ка мастера глазами,

Все собери ты краски наших рощ,

Их в тьме времен уже сиявший пламень.

Надо так понимать историю Грузии, как понимал ее Чиковани, чтобы заново рассказать о скитаниях и бедствиях Давида Гурамишвили, уже описавшего эти свои скитания и бедствия. Чтобы создать поэму, вместившую чувства Гурамишвили и наши чувства к нему, поэму, в которой те же события возникают в исторической перспективе, приближенные к нам "стиха трубой подзорной", как сказал бы сам Чиковани.

Это стекло поэзии расширяет "условность предела". И - характерные для Чиковани слова:

Хочу, чтоб вечно множились друзья,

Чтоб чувство дружбы бесконечно зрело.

Вот почему в его стихах шумят сады Украины, сверкает пламя подмосковных берез, млеют от зноя литые купола гор над Севаном, встают дуги радуг над Польшей и вьется синяя лента Одера: поэт видит, как мужает дружба.

Хорошие люди населяют сборники замечательного поэта, великие люди: царь-поэт Теймураз и Фредерик Шопен, молодой хевсур, желающий стать шофером, и Гёте, Бараташвили и Пушкин, Илья Чавчавадзе и Ованес Туманян, Важа-Пшавела и уральский железнодорожник Кунавин, отдавший жизнь за освобождение польской земли, рыбаки и садовники, герои Отечественной войны, рожденные на грузинской земле, московские поэты, которым с юных лет было открыто умное сердце Симона Чиковани. Это сердце любит дорогу в Москву, ибо, как сказано в одном из самых ранних стихотворений, открывающих книгу, через нее лежит дорога туда,

Где рельсы и свищут, и льются, и стелют

Огни по уже пролетевшим огням,

Где конь мой Мерани ныряет в метели

В безжалостной жадности к будущим дням.

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

Мы ехали в Москву из Тбилиси в начале января 1942 года: Ираклий Абашидзе и Алио Марцхулава - на первое за время войны заседание президиума Союза писателей СССР. Михаил Светлов и я - в распоряжение Главного политического управления Красной Армии для назначения в армейские газеты. Движение через Ростов восстановлено еще не было, и поезд шел на Сталинград, Ворисоглебск и Михайлов. Вагон скрипел от морозов и старости, в дальнем купе кто-то уныло тянул на баяне: "Любимый город может спать спокойно…" Пассажиры занимались игрой в домино или спали. Наконец, приближаясь к Москве, мы вошли в зону, недавно освобожденную, и, не отрываясь от окон, глядели на следы поспешного пожарища. К станции поезд подошел медленно, и так же медленно в белом полусвете зимнего дня скользнуло кирпичное здание станции без крыши, с черными проемами окон и закопченными буквами на фасаде - "Серебряные пруды".

Абашидзе вздохнул:

- Какое название прекрасное. Как поэтичен этот народ. И что они сделали!..

Миновав платформу, вагон наш остановился на пустыре: невдалеке торчали остатки сожженной деревни, прямо перед окном валялся искореженный бомбардировщик со свастикой. Рядом дети катались на санках с крохотной ледяной горки. Какой-то маленький, закутанный в мамкин платок, ударял железным предметом по самолету.

- Ты погляди на него! - восхитился Ираклий. - Хочет разобрать все - до последнего винтика!

Поезд тронулся. Сбитый самолет, снежная горка, дети сдвинулись влево и в прошлое.

Абашидзе ушел к себе. Через два часа снова появился в дверях:

- Хочешь, прочту?

Не буду цитировать первый вариант этих двенадцати строк. В них были и сожженная деревня, и стервятник со свастикой, а в конце - неожиданный поворот, переосмысливший всю картину: "И ребенок, у которого они отняли детство, со слезами ударял по холодному железу самолета крошечным кулаком, словно хотел отомстить".

Умение увидеть в движении жизни сложный "сюжет", при этом увидеть то, что прошло мимо внимания других, способность сочетать емкость и краткость, поразить неожиданным ходом - это свойственно Ираклию Абашидзе смолоду.

И еще помню: лето 1942 года, когда черная краска, заливая карту нашей страны, текла на Кавказ и наши войска встали насмерть в ущельях. Ираклий, находившийся тогда в Нальчике, написал стихотворение - всего двадцать строк: "Капитан Бухаидзе", в котором голос убитого обращался из могилы к живым со словами, что если бы он, Бухаидзе, мог воскреснуть из мертвых, то снова умер бы, защищая родную землю. И он, павший грузин, завещал спасенье отчизны живым. Мне потом пришлось слышать это стихотворное завещание - под бренчание пандури какая-то женщина пела песню на эти слова в поезде, шедшем из Тбилиси в Батуми. А в другой раз, уже на другой мотив, эти стихи "сказывал" дряхлый старик. Стихотворение стало не песней народной, а народными песнями - так естественно отвечали его обороты, его содержание состоянию душ целой нации, так легко ложились они на мотив. Не поэт говорил с народом - говорил убитый солдат. И эта способность к перевоплощению, способность стать другим - еще одно органическое свойство таланта Ираклия Абашидзе. Он как-то признался в стихах: он анает, о чем рыдает пожелтевшая листва на деревьях, что растревожило летящую птицу. Даже горы думают в его стихах. И разговаривают реки. Две реки, две Алазании рождаются на высотах горного Кавказского хребта. Одна орошает долину Кахетии - пашни и виноградники, другая, повернутая к востоку мощным водоразделом, бесплодно низвергается с аварских нагорий. Если объединить воды этих двух Алазаней, умножатся урожаи кахетинской долины. И в одном из стихотворений - это было в 50-х годах Абашидзе поведал, что в сновидениях своих эти реки видят, как соединялись Волга и Дон. И, сострадая им, разделяя их вековую тоску, поэт рассказал нам, что

Две Алазани мечтают о чуде,

Радостном дне достижения цели…

Чудо вершится…

Работают люди.

Новое русло пройдет по ущелью.

Свойственны рекам мечты человечьи.

Скоро уже на просторе широком

Встретятся сестры - и станет их встреча

Морем, зерном, электрическим током.

Очень хорошо перевел Наум Гребнев!

Сказочная образность и гражданская тема так же легко и свободно сливаются в поэзии Абашидзе, как мысли о современности и об истории, всемирно значимое и сугубо интимное. На полноту характеристики не претендую, - это не монография. Я только хотел отметить некоторые существенные черты дарования замечательного поэта - искусство перевоплощения, любовь к неожиданным осмыслениям, умение построить в стихе напряженный сюжет. Все это вспомнилось мне, когда я прочел, а потом много раз перечитывал новое создание Ираклия Абашидзе "По следам Руставели".

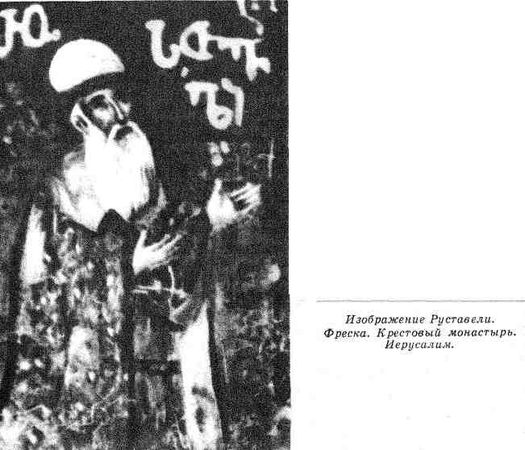

Шота Руставели - великое начало грузинской поэзии, каким могла бы гордиться любая из прославленных литератур мира; поэт, даже и теперь, спустя восемь веков, сохранивший животрепещущую прелесть новизны, самим фактом своего существован ия раз навсегда обязал своих поэтических потомков не ронять достоинство грузинского слова, беречь его как зеницу, видеть в жизни возвышенное, смелое, благородное, воспевать доблесть и красоту. Именно от него пошел в грузинской поэзии пафос утверждения и воспевания, преобладающий над отрицанием и критикой. И кажется, не было на грузинской земле поэта - от безвестных слагателей народных песен о великом Шота до нынешних корифеев грузинской литературы, - не было песнопевца, который не посвящал бы ему своих вдохновений, не обращался бы к героям его поэмы, не клялся бы стихом Руставели. Перечитайте строфы Давида Гурамишвили и Григола Орбелиани, Акакия Церетели и Тициана Табидзе, обращение Георгия Леонидзе к "Книге "Витязь в тигровой шкуре"" и Симона Чиковани "Мастера-переписчики "Вепхис ткаосани"" - и вы убедитесь, как прочна золотая нить, связывающая начало грузинской поэзии с ее нынешним днем, как многозначительна "руставелевская" тема для современных поэтов! Тема неисчерпаема - бессмертная книга, предвосхитившая идеи европейского Возрождения, и загадочная судьба самого поэта. Читатели знают о Руставели немногим больше того, о чем можно догадываться, вчитываясь в строки поэмы. В этом смысле его судьба подобна шекспировской тайне, тайне создателя "Слова о полку Игореве".

Руставели состоял при дворе царицы Тамары, вдохновенно любил ее. Обучался в Икалтойской академии - это в Кахетии. Великолепно знал литературы Востока, философию греков. Но откуда он? Из каких мест? Какого он рода? Где провел молодость? Где умер? Где похоронен? Никому не известно… Тариэла - героя его поэмы - встречает царь аравийский. Тариэл идет в поход на хатавов - монгольское племя, обитавшее у северных китайских границ. Тариэл прибывает в Индию. Тариэл убивает царевича хорезмийского… Аравия. Палестина. Хорезмийское царство. Индия. Сказочная роскошь в описаниях восточных стран! Неужели Руставели воспел все это с чужих слов?

Эта тайна давно уже занимает воображение читателей, поэтов, ученых. И вот, наконец, к ней обращается один из крупнейших поэтов Грузии.

Ираклий Абашидзе хорошо понимает: ему надлежит сказать новое слово, найти неожиданный ракурс, пролить сильный свет на эту великую и загадочную судьбу. Я у него не спрашивал, но думаю, он и сам не сможет точно определить, когда впервые возник у него этот замысел. Может быть, еще в детстве, когда он впервые прочел гениального "Витязя" и задумался над силой слова и силой любви. Или в дни, когда юношей обходил земли Грузии, мечтал "открыть" могилу поэта, угадать, какие песни слыхал Руставели из тех, что дошли до нашего времени.

В 1956 году Ираклий Абашидзе в составе делегации прибыл в Дели на Конференцию писателей стран Азии. Индию он видел впервые. Но казалось, что он уже видел ее. Он узнал ее по описаниям Шота Руставели. И, стараясь представить себе поэта живого и словно надеясь услышать его ответ, Абашидзе обращался к нему:

Возможно,

что твоя

фантазия

смогла бы

домыслить Тегеран,

вообразить Кабул,

но выдумать нельзя

Лахора и Пенджаба,

пока на них в упор

однажды не взглянул.

Спустя семь веков после того, как Руставели ушел из жизни, Ираклий Абашидзе искал в Индии его след, угадывал впечатления, его поразившие, и обращался к нему с вопросами. И Руставели ответил ему… в стихах Абашидзе, "Кто отторг тебя от отчизны?"- спрашивает поэта его далекий потомок. И голос Руставели отвечает: "Никто". - "Не послужила ли причиною зависть?" - "Нет. Не зависть". - "Ненависть?" - "Не она". Не измена. Не лесть. "Что же?"- "Любовь…"

"Голос Руставели в глухой пустыне" - называется это стихотворение - одно из семи, составляющих тетрадь "В знойной Индии".

Насколько беднее была бы эта тетрадь, если бы в ней шла речь об одном Руставели. Но стих Абашидзе передает кипение современной жизни, ощущения поэта, пролетающего над колыбелью человеческой цивилизации - долинами Евфрата и Тигра, его восторг от сверкающих красок Индии. Тут и слово Ираклия Абашидзе, обращенное к индийским поэтам, которые только теперь узнают, что один из величайших поэтов земли семь столетий назад славил их страну по-грузински. По форме стихи Абашидзе - дневник. По существу - диалог поэтов, разделенных веками. И оттого, что Руставели соотнесен в них с современностью и с историей, мы как бы дважды верим в него и начинаем ощущать его как реальность.

О том, как шел Абашидзе к осуществлению этого замысла, можно судить, сопоставляя его стихи с его дорожными очерками, написанными деловой прозой. О творческой истории в стихах его, разумеется, нет ни одного слова. В них отразилось то, что он видел. Но, сравнивая стихи с дневниками, мы понимаем, чтб увидел и чтб отобрал этот острый и очень смелый поэт, не боящийся ни песенной простоты, ни философской сложности.