1933 год. Юрий Тынянов - в Тбилиси. Тициан не разлучается с ним. Живет, погруженный в XIX столетие в кругу Александра и Нины Чавчавадзе, Григола Орбелиани, Бараташвили, Пушкина, Грибоедова, Кюхельбекера и Полонского… Разговоры о сборнике "Грузинские романтики" для "Библиотеки поэта" (он вышел потом). О большой антологии грузинской поэзии в ленинградском Детгизе (не вышла). Тициан ночами трудится над подстрочниками, составляет комментарии, краткие биографии грузинских поэтов.

Это большое умение - повести, показать Грузию, приворожить писателя или поэта, сделать его другом Грузии навсегда, влюбить его в Грузию, открыть ее поэтам Москвы, Ленинграда, Киева… Ах, сколько сделал для этого Тициан! Как он сблизил русскую поэзию с Грузией, как помог грузинской поэзии выйти на международный простор! Его роль в этом сближении поэтов, в этом продолжении великой традиции классиков поэзии, грузинской и русской, огромна.

В 1935 году на "Алавердову"- древний традиционный народный праздник в Кахетии - он возил Тихонова, Пильняка, Бажана, Заболоцкого… До сих пор вспоминают Тихонов и Бажан дым костров, шатры над распряженными арбами, скачки всадников, танцы, "Мравалжамиер", службу в соборе… И нельзя забыть Тициана с Паоло - истолкователей и комментаторов праздника - переводчиков, посредников, хлебосолов, могучих проводников слияния двух культур - грузинской и русской. Нет, трех! - и украинской! Нет, четырех! И армянской. Достаточно почитать стихи Тициана и письма его о поездке в Армению и о знакомстве с Мартиросом Сарьяном и Чаренцем, чтобы понять - он был провозвестником дружбы народов и дружбы культур настоящим, по влечению таланта, души, и по разуму и интуитивно. И другим быть не мог. Была в нем спокойная мощь, сила соединения людей, умение познакомить, сдружить, завязать отношения навеки, повести разговор о поэзии, который будет потом гореть как неугасимое пламя.

И все-таки часы самые вдохновенные - это вечера с Пастернаком. Как-то у нас в Москве, в Спасопесковском, почти с полуслова, продолжая как-то один большой, по существу, никогда не прерывавшийся разговор, они вдохновенно дополняли друг друга. Все разные - Тициан, Паоло и Борис Леонидович. Ведут беседу, осложненную тысячью им одним доступных ассоциаций, и, расставаясь, исповедуются в любви друг к другу, в полном понимании каждого поворота мысли, каждого отступления, возврата к воспоминаниям своим, воспоминаниям и ассоциациям историческим…

Однажды - гораздо раньше - в Тбилиси были гости у Тициана, и пришло от Пастернака письмо. Тут же Нина его распечатала. В нем оказался перевод Тициановых стихов. Он сам прочел их тогда вслух, по-русски, впервые. И тут уже не возникало сомнения, что и эти стихи, и сам Тициан вошли в поэзию не только грузинскую, но и в русскую и через русские переводы в другие поэзии. И что стихи о красе грузинской речи и грузинского дня становятся теперь уже родными стихами для каждого, что слову его не помеха языковые барьеры. Что это и факт поэзии русской.

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут

Меня, и жизни ход сопровождает их.

Что стих? Обвал снегов. Дохнет - и с места сдышит,

И заживо схоронит. Вот что стих.

Под ливнем лепестков родился я в апреле.

Дождями в дождь, белея, яблони цвели.

Как слезы, лепестки дождями в дождь горели.

Как слезы глаз моих, они мне издали.

В них знак, что я умру. Но если взоры чьи-то

Случайно нападут на строчек этих след,

Замолвят без меня они в мою защиту,

А будет то поэт - так подтвердит поэт.

Да, скажет, был у нас такой несчастный малый,

Орпирских берегов - большой оригинал.

Он припасал стихи, как сухари и сало,

И их, как провиант, с собой в дорогу брал.

И до того он был до самой смерти мучим

Красой грузинской речи и грузинским днем,

Что верностью обоим, самым лучшим,

Заграждена дорога к счастью в нем.

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут

Меня. И жизни ход сопровождает их.

Что стих? Обвал снегов. Дохнет - и с места сдышит.

И заживо схоронит. Во что стих.

Поразительна глубина мысли, что творчество определяет истинный образ поэта, что образ поэта слагается из стихов. И биография служит им лишь дополнением. И в то же время тут - в этом стихотворении - есть и биография, и власть вдохновения, и исповедь патриота - многое может вместить поэт-философ в пять строф лирического стихотворения, когда оно органично, обеспечено всей жизнью поэта и отвечает его судьбе.

Тициан написал немного. Но это немного - огромно по значению, по разнообразию. По богатству ассоциаций. Стихотворения не только сообщительны. Каждое слово у Тициана вызывает так много далеких и близких понятий и образов, что в каждом отражается не только то, что в нем сказано, но и весь большой внутренний мир поэта и мир, в котором он живет и творит.

Книга стихов Тициана Табидзе - емкая книга. Емкая еще и потому, что грузинский день и сладчайшее чувство любви к отчизне, беспредельно грузинские, вызывают ассоциации не только в сознании читателей грузинских, но и читателя, в Грузии не бывавшего. Поэзия Тициана входит в круг созданий, близких мировому читателю. Говоря о судьбах преображенной Грузии, поэт говорит об общем, о человечестве, ибо в натуре его лежит мысль о судьбах мира и человечества, и великий отсвет дружбы поэтов, и стремление подружить между собою людей. Он органичен, неповторимо прекрасен. Он всецело принадлежит своему времени - веку социализма. И всем временам. Он был одним - и в жизни и в стихах. И таким останется в памяти людей, его любивших и знавших. И в тех посвящениях, которые вызвал при жизни своей. Таким же остался он и в стихотворении Бориса Леонидовича Пастернака.

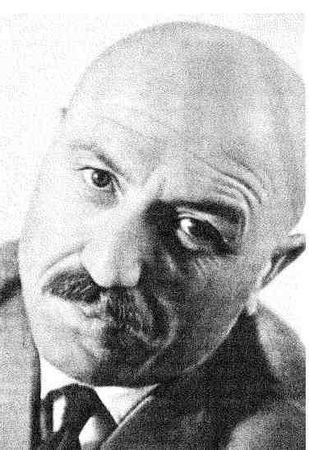

Еловый бурелом,

Обрыв тропы овечьей.

Нас много за столом,

Приборы, звезды, свечи.

Как пылкий дифирамб,

Вее затмевая оптом,

Огнем садовых ламп

Тицьян Табидзе обдан.

Сейчас он речь начнет

И мыслью - на прицеле.

Он слово почерпнет

Из этого ущелья.

Он курит, подперев

Рукою подбородок.

Он строг, как барельеф,

И чист, как самородок.

Он плотен, он шатен,

Он смертен, и, однако,

Таким, как он, Роден

Изобразил Бальзака.

Он в глыбе поселен,

Чтоб в тысяче градаций

Из каменных пелен

Все явственней рождаться

Свой непомерный дар

Едва, как свечку, тепля,

Он - пира перегар

В рассветном сером пепле

МОИ ДРУГ КАЙСЫН

Когда он слушает собеседника - он поднимает брови, слегка закидывает голову, и по его легкой улыбке можно узнать, как воспринимает он ваши слова и как рождается его мысль - его будущий неторопливый ответ. И даже при первой встрече вы успеваете оценить это внимание - внимание мудрого и справедливого человека.

И то же, когда вы раскрываете его книгу. Едва ли не на каждой странице вы ощущаете присутствие плодовитой мысли, воплощенной в живописных, пластических образах, наводящей на серьезные раздумья.

Два каменщика трудятся упорно,

В руках спорится дело и горит.

Один из них сооружает жернов,

Другой надгробный памятник творит.

Гранит упорен, искры отлетают,

Во славу жизни этот тяжкий труд.

Пришедший в мир ест хлеб и умирает,

И мертвым честь живые воздают.

Стучат каменотесы, знают оба -

' Живым нужна мука, чтоб хлебы печь,

А мертвых пусть не воскресить из гроба,

Но можно имя для живых сберечь.

И вновь два камня с одного утеса

Сегодня подтверждают эту связь.

Я вижу, что в труде каменотеса,

Как и везде, со смертью жизнь сплелась.

Кружится мир, и радуясь и плача,

В нем смерть и жизнь и вечный их союз,

И всходит солнце, за Баксаном прячась,

Краснея, как разрезанный арбуз.

Да, такие стихи выражают глубокую мысль и помнятся долго.

Их автор - замечательный балкарский поэт Кайсын Шуваевич Кулиев - фигура, можно сказать, символическая.

Он родился 1 ноября 1917 года.

Он ровесник Октябрьской революций.

Ровесник советской власти.

Родился он на Кавказе, в ауле Верхний Чегем, в Чегемском ущелье, населенном малочисленным балкарским народом, не имевшим до революции письменности. Советская власть освободила балкарцев от вековечного гнета, дала им грамоту, приобщила к культуре. Но до этого никто, в том числе родные Кайсына Кулиева - ни дед, ни отец не знали грамоты и не держали в руках ни одной книги.

Когда в горы пришла гражданская война, отец Кайсына Шува Кулиев ушел в партизанский отряд, чтобы сражаться против белоказаков Деникина. Два года спустя он погиб. Кто мог предвидеть тогда, что сын его станет одним из самых прекрасных поэтов Советской страны, что без него нельзя будет представить вполне современную нашу поэзию, что из Чегемского ущелья выйдет поэт оригинальный, глубокий, испытанной высокой души и сверкающего таланта. Самые прославленные литературные критики не поверили бы, если б им тогда, в Октябре, сказали, что в первый ряд поэтов советской земли, наряду с русскими, грузинскими, украинскими, продолжающими многовековые поэтические традиции, встанут поэты бесписьменных в ту пору народов - балкарец Кайсын Кулиев, аварец Расул Гамзатов, калмык Давид Кугультинов, башкир Мустай Карим…

Их появление предвидел Ленин. И эти славные наши поэты - как бы осуществление ленинской мечты.

Кайсыну Кулиеву шел девятый год, когда его отвезли в селение Нижний Чегем и отдали в школу. Впоследствии уроки русского языка открыли ему сокровища русской литературы, приобщили его к мировой культуре. Если б не русский язык - пишет Кулиев сейчас,-

Так я и жил бы, тяжесть скал кляня,

И тлел душой, как уголь у жаровен,

И Лермонтов не встретил бы меня,

И для меня б не ликовал Бетховен.

В зимние месяцы Кайсын учился, а летом пас телят и овец, возил дрова, косил сено, пахал. Когда подрос - объезжал молодых лошадей, прославился как лучший наездник и получил прозвище "Шкура коня": ни один конь не мог его сбросить. А кроме того, он был ашугом - пел, исполнял народные лирические песни. Устную поэзию и напевы балкарские Кайсын Кулиев знает сейчас, как никто.

Ему не исполнилось восемнадцати лет, когда он поехал в Москву и поступил в Государственный институт театрального искусства, где получил высшее театральное образование. А кроме того, занимался в Литературном институте. Перед войной вышел первый сборник его стихов. Потом была служба в армии, прыжки с парашютом, потом - Прибалтика, лето 41-го года: отступление, жесточайшие бои, гибель товарищей… В октябре его часть перебросили под Орел. После Орла Кайсын Кулиев лежал в госпитале. Его хотели демобилизовать, он отказался, в 1942 году получил назначение на Сталинградский фронт, в газету 51-й армии, участвовал с ней в боях за Ростов и Донбасс, Левобережную Украину, Крым… Снова был ранен, демобилизован. И уехал к своим в Киргизию.

Но где бы он ни был, - закрывая глаза, он видел Чегем, помнил каждую складку, каждую тропинку, каждый родник. И о чем бы он ни писал - память сердца возвращала (и всегда возвращает) его к Чегему, к образам, которые с детства вошли в его жизнь и сознание.

Это - камень и снег. Горы и цветущие абрикосы. Тени облаков и тени орлов на зеленых пастбищах над аулом, вечернее солнце на белых хребтах, похожих на цвет созревшего кизила, когда кажется, что сказочный великан залил снежные вершины красным вином. Чегем для него - это пшеничный колос и водопад, всадник на горной тропе и желтеющие чинары. Небо и руки матери. И почти никогда - кинжал - традиционный атрибут горца.

Чегемское ущелье и горы - это животворный исток поэзии Кайсына Кулиева, его начало и мерило для него всего прекрасного:

Какого ни прошел бы я ученья,

Каких бы я ни одолел вершин,

Я - прежний горец и, входя в селенье,

Преображаюсь я - крестьянский сын.

Хоть я научен городским манерам,

Хоть и ношу я тонкое сукно,

Любовь к траве, к земле и к скалам серым

Во мне неистребима все равно.

Сын горца, я не промотал наследства,

Быт городов не изменил меня,

Я сед, но вновь мне возвращает детство

Рев буйвола и ржание коня.

И тем гордиться буду я до гроба,

Что и моя душа наделена

Крестьянской простотою хлебороба,

Бесхитростностью горца-чабана.

Я много видел городов хваленых

И новые увижу города,

Но все равно, крестьянином рожденный,

Крестьянином останусь навсегда.

Все лучшее на свете Кайсын сравнивает с горами. И какие они у него все разные в разных стихах - эти горы. В разные часы, в разные времена года.

Я бывал в Чегемском ущелье. В первый раз - в 1952 году. Оно прекрасно. Пусть на меня не обидятся другие ущелья и другие кавказские горы - красивее Чегемского вряд ли сыскать.

Желтели чинары и ореховые деревья. Шумел поток. Дорога на головокружительной высоте ползла по углублению - по "желобу", выдолбленному в стене великой скалы. Низвергались чегемские водопады. Если б с машиной повстречалась арба - им не разъехаться. Но разъезжаться было не с кем. Ущелье молчало.

В 1957 году, в дни, когда отмечалось четырехсотлетие присоединения Кабарды к России, мы встретились с Кайсыном Кулиевым в Нальчике. По окончании празднеств он пригласил меня поехать с ним в Верхний Чегем. До этого мы были знакомы. С того дня началась наша дружба.

Тут я увидел Кайсына в разговоре с народом. Все обращалось к нему - стар и млад. Все спрашивало у него совета, все ожидало его одобрения. Будучи моложе многих в этом кругу, Кулиев стоял среди них как старший. И, судя по ответам его, я уже тогда подумал, что это человек мудрый.

Кайсын познакомил меня со своею прекрасною матерью. Она угостила нас свежим айраном.

Мы поехали в верховья Чегема. Ущелье показалось мне еще прекраснее, чем прежде. Оно было оживлено молодыми голосами.

В поэзии Чегемское ущелье открыл Кайсын Кулиев. И стихами своими пригласил в гости к себе целый свет.

Не часто внутренний мир поэта бывает так слит с внешним миром, как Чегем и Кулиев. Какую из его книг ни возьмете - в них жизнь автора и жизнь гор. Поэт вбирает в себя этот мир. Он как бы выражение этой природы.

Но, воспевая свои любимые горы, Кулиев живет не одними воспоминаниями, он обращен и в нынешний день, и в грядущий. В этом смысле значительны "Стихи, сказанные будущему".

Как многие люди, сегодня живущие,

Хочу, пролетев через годы и лета,

Увидеть, как выглядеть будет грядущее,

Хочу пожелать ему хлеба и света.

Мне чаще бы снились грядущего страны -

Края, где потомки мои обитают,

Но все еще ноют военные раны

И думать о прошлом меня заставляют.

Не только за счастье родного селенья

Я падал в золу на дымящемся поле,

За вас, мои правнуки, шел я в сраженье,

И молодость отдал, и кровь свою пролил.

Какое б оружье враги ни ковали,

Потомки мои, я желаю вам счастья,

Пусть будут светлы ваши светлые дали,

Пусть горькое горе вам лица не застит…

Мощный творческий дар Кулиева, высокая поэтическая культура, любовь к "украшению человечества" Пушкину, к Лермонтову, к стихам Гарсиа Лорки, Пастернака, Твардовского, Тихонова, Чиковани и Леонидзе, к прозе Чехова, к музыке Шопена, Равеля и Скрябина, к полотнам Рембрандта, Матисса, Ван-Гога сочетается с ярко выраженными национальностью и народностью его поэзии и обогащает ее. Чем шире круг его впечатлений, тем острее чувствуем мы в нем современного горца, приобщающего читателя, и прежде всего свой народ, к сокровищнице культуры.

Безусловность и органичность дарования Кайсына Кулиева так велики, что с первых его шагов в нем угадали будущего большого поэта такие разные художники слова, как Фадеев, Тихонов, Пастернак и Твардовский, проявившие внимание к нему в ту пору, когда он только искал дорогу. Прошли годы, но и на вершине нынешнего признания Кайсын Кулиев не устает благодарить их за поддержку и помощь в начале пути и в тяжелую пору жизни. Благодарная память - вот еще одно свойство таланта Кулиева.

В его стихах равномерно слиты разум и чувство. Это всегда итог пережитого. И всегда - воплощение искренности. Встречаются у него горькие строки, но тон целого - радость бытия, наслаждение жизнью, вера в творческую силу народа, в его духовную красоту, в его человечность. И каждый раз, внимая стихам Кайсына Кулиева или его беседе, мы для себя отмечаем: это голос народа, прежде неравноправного, угнетенного. Это речь горца, речь пастуха, речь солдата, речь замечательного поэта, выступающего на форумах мировой поэзии, самим явлением своим выражающего могущество нашего строя и силу нашей литературы. Ибо важно не только что сказано, но и кем сказано.

И как сказано.

И тут я хочу процитировать строки из кулиевского стихотворения "Эльбрус":

Словно совесть моего народа,

Ты стоишь, Эльбрус, велик и вечен,

Как поэзия и как природа.

Ты стоял до нашего прихода.

Нашего ухода не заметишь.

Я уйду, но все ж останусь рядом.

Потому что будут жить другие И смотреть моим влюбленным взглядом На твои вершины снеговые.

Ты останешься, Кайсын. Ты уже остался. Ты стоишь рядом с очень большими поэтами. Тебя будут читать всегда!

НЕПОДВЛАСТНОЕ ВРЕМЕНИ

Эммануил Генрихович Казакевич принадлежит к числу самых замечательных людей, каких я когда-либо видел, самых замечательных современных писателей, каких я читал. Это талант бесспорный - бесспорный для всех. Независимо от возрастов, вкусов, читательского таланта, культуры. Не только потому, что он общенароден в опытах жизни и выступает как осуществление неосуществимой для большинства людей потребности высказать до конца свою душу, исповедаться, вспомнить неуловимое. Но прежде всего потому, что и в прозе это прекрасный поэт и слово его воспринимается как стихи. Уже по мелодике слога можно судить об этом, даже не зная, что прежде, чем взяться за прозу, он был известен до войны как поэт. И в повестях и в романах своих он поэт - мужественный и нежный, строгий и человечный, страдающий за людей и бесконечно жизнелюбивый, ироничный, грустный, пылкий, полный юмора, поразительной глубины, благородства и такого ума, что в жизни ему, по-моему, иногда приходилось скрывать это свое превосходство, ибо Казакевич был демократичен по-настоящему, обладал глубочайшим тактом и чувством товарищества. Уверен, пройдет время, и о нас во многом станут судить по его книгам, в которых люди наделены душевной красотой и благородно представлены. И они ценят это.

Мы познакомились с ним после войны, когда уже появилась "Звезда" - этот маленький, но обширный по содержанию роман, этот философский рассказ, это лирическое стихотворение в прозе, эта светлая трагедия, эта повесть о том, как Звезда закатилась и погасла, а в эфире продолжает звучать голос любви: "Звезда. Звезда. Я Земля. Я слушаю тебя, слушаю, слушаю тебя… Но Звезда молчала…" Повесть о бессмертии подвига и любви. Это - проза поэта, ибо сами позывные не только голоса разведчика и радистки, но и голоса из Вселенной ("И звезда с звездою говорит").

Только очень большой писатель, очень музыкальный писатель мог с такой свободой передать в повести тембр своего голоса, свои интонации, темп своей речи, своеобразие манеры видеть и слышать характерные особенности людей. И при этом - высокая верность в изображении времени, Великой войны, военного быта, удивительная пластичность и музыкальность повествования: