Надо заметить, слава шутника и острослова и в России приклеилась к Ланжерону практически сразу же. Сохранилось множество полуанекдотических историй и высказываний, приписываемых графу. Так, уезжая из Санкт-Петербурга, он попал в лужу перед гостиницей на Большой Морской улице, где жил, и воскликнул: "Действительно эта столица построена на болоте! Ведь мне приходится вместо рук умывать ноги". Во время войны со Швецией он с успехом командовал канонерскими лодками, а потом рассказывал Екатерине II о военных действиях: "Шведы вели шквальный огонь! И я подумал, что превратности судьбы сейчас и превратят меня в предмет совершенно неодушевленный, хоть и в чине капитана". – "Пока этого не произошло, я жалую вам чин майора", – рассмеялась императрица.

После окончания русско-шведской войны Луи незамедлительно отправился на Дунай. Во время осады принадлежащего Турции Измаила он, вместе со своим другом, еще одним знаменитым французом – одесситом Ришелье, служил под началом Потемкина. При взятии считавшейся неприступной крепости граф прекрасно проявил себя и был ранен. По словам Суворова, он "оказал отличную неустрашимость в атаке неприятеля", за что и получил золотую шпагу с надписью "За храбрость". А всю Россию очень скоро облетела фраза графа об украинских степях. Когда он проезжал бескрайними просторами, то встретил в корчме княгиню Голицыну и, поддерживая светскую беседу, сообщил ей: "Пейзажи вокруг прекрасные! Но вот из удобств тут только водка".

В мае 1791 года Ланжерон прибыл в распоряжение командующего русскими войсками в Молдавии князя Репнина и принял участие в нескольких сражениях, особо отличившись под Мачином, за что удостоился всемилостивейшего рескрипта. И сразу же по окончании этой войны граф на три года уехал из России на Рейн, чтобы принять участие в борьбе коалиции против республиканской Франции, дрался с революционными войсками под Гризуэлем, в Нидерландах. Волонтером при войсках французских эмигрантов он совершает поход в Лотарингию и Шампань, где служил в "армии Принца" – в монархической армии принца Конде. Сражение шло за сражением – при Вердене, Тионвилле, Мобеже, Ландресси, Линнуа, Тюркуане, Турне, Флерюсе, Розендале, под Валансьеном, Дюнкихерном, Дюнельдорфом… Лишь после поражения коалиции Ланжерон возвратился в Петербург, и то ненадолго – по поручению императрицы, желающей оценить силы новой Франции, он с Ришелье уезжает в Нидерланды, военным наблюдателем к принцу Саксонии, командиру австрийской армии в Северной Франции и Нидерландах (1793–1794), чтобы держать Екатерину II в курсе действий армии. Лишь после этой миссии в жизни графа наступил относительно спокойный 10-летний период без войн.

Надо сказать, что Ланжерон вел дневники во время всех военных кампаний, в которых ему довелось участвовать. Они представляют не только историческую ценность, но и являются оригинальным литературным произведением, ярко отражающим характер Александра Федоровича. Дневники эти пестрят множеством деталей и анекдотов, они сохранили для истории яркую, живую, а иногда и весьма субъективную оценку событий. Так, портретная галерея русских генералов и министров, идея создания которой послужила толчком к началу работы над дневниками, является прежде всего собранием пороков и недостатков современников Ланжерона. Дневник полон убийственных острот и едких анекдотов. Александр Федорович, постоянно подчеркивая приверженность исторической правде, с удовольствием излагает дискредитирующие полководцев факты и, кажется, радуется любой возможности настроить читателя против каждого из них. При этом стиль повествования довольно сдержанный: Ланжерон, пожалуй как нигде более, проявил свое аккуратное, "точечное" острословие в соединении с притворным удивлением по поводу "внезапно обнаруженной" некомпетентности коллег. Так, он пишет в одном из дневников: "Четвертая колонна, совершив марш в полверсты, оказалась в пределах досягаемости неприятеля, который, однако, не был обнаружен (абсолютно неправдоподобно, но все же совершеннейшая правда). В конце концов генерал Кутузов лично приказал полковнику Новгородского гарнизона Манаткину продвигаться вперед побыстрее, поскольку генералу Милорадовичу такая идея в голову не пришла…"

Спокойное течение жизни было нарушено Моравской кампанией 1805 года. Ланжерон снова стал действующим полководцем, оставив гражданскую жену Ангелу Ерьяновскую (Анжели Джержановскую) и двоих малолетних детей – Диану, которая умерла в 1816 году, и Теодора Андре (Федора), впоследствии получившего дворянство и ставшего личным советником императора и сенатором. Вообще, Александр Федорович всегда пользовался успехом у дам и был трижды женат: в 1784 году он женился на Мари-Диане Маньяр де ля Вопалье, в 1804 году на Анастасии Трубецкой, вдове майора Кашинцева, ив 1819 году на Луизе Бруммер – но от этих браков наследников не осталось.

Во время Моравской кампании генерал командовал второй колонной русской армии Буксховдена, и после ноября 1805 года она перешла под командование Кутузова. Под Аустерлицем Ланжерон вначале сражается в центре левого фланга русской армии, а затем пытается задержать продвижение французских войск вместе с бригадой Каменского. Действия полководца описаны Л. Толстым в романе "Война и мир". Раздраженный поведением Буксховдена, который опирается на инструкции Генерального штаба, не обращая внимания на конкретные обстоятельства, и который говорит ему: "Вам везде чудятся враги, мой друг!", – Александр Федорович резко отвечает: "А вы, Ваше Высочество, не в состоянии нигде разглядеть никакого врага!" Император Александр I считал, что именно гибель колонны генерала Ланжерона в сражении при Аустерлице предопределила во многом сокрушительную победу Наполеона над войсками союзников и полководец в этой трагической для России битве вел себя умно и достойно.

Однако мнение императора не спасло Ланжерона от первой немилости: после поражения Буксховден резко раскритиковал его в своем рапорте Кутузову… Александр Федорович в результате подал оставшийся неудовлетворенным рапорт об отставке и уехал в Одессу помогать ее градоначальнику, герцогу Ришелье. Вернули Ланжерона в действующую армию лишь в 1807 году в связи с русско-турецкой войной. Он был отправлен в Дунайскую армию, где получил корпус. Три долгих года Александр Федорович находился в центре военных действий: под Измаилом, в районе Бухареста, у Силистрии… Особенно же отличился он при взятии Рущука (сентябрь 1810 г.), за что был произведен в генералы от инфантерии. За время всей этой кампании "в воздаяние отличного мужества и храбрости" Ланжерон получил также Георгиевский крест 3-й степени, орден Св. Владимира 2-й степени (в 1811 г. за сражение под тем же Рущуком – Св. Владимира 1-й степени), орден Св. Александра Невского. С начала 1811 года он замещал заболевшего главнокомандующего Молдавской армией генерала H. М. Каменского, а с прибытием в армию Кутузова стал его ближайшим помощником.

В Отечественную войну 1812 года Ланжерон продолжая служить в Молдавской армии, командуя отдельным корпусом. Затем в составе Северной армии у Бернадотта участвовал в битве под Лейпцигом. После взятия Ле Бурже в 1814 году граф вернулся на новую родину, в Россию.

После окончания антинаполеоновских войн, в ноябре 1815 года, генерал от инфантерии Александр Федорович Ланжерон был назначен херсонским военным губернатором и одесским градоначальником, управляющим гражданской частью в губерниях Херсонской, Таврической и Екатеринославской, а в 1822 году – генерал-губернатором Новороссии и главноначальствующим над бугскими и черноморскими казаками. Граф сменил на должности старинного друга – Ришелье – и занимал этот пост вплоть до мая 1823 года.

Император не прогадал в этом своем назначении, хотя и поставил на административную работу военного: Ланжерон содействовал развитию края, благоустройству Одессы, которую он искренне полюбил, – и люди боготворили его.

До наших дней сохранилась триумфальная арка, ведшая на дачу графа, именуемая одесситами аркой Ланжерона и открывающая ныне дорогу на пляж его имени. Это память о человеке, который сделал для процветания города все, что было в его силах, а потому оставшийся почитаемым для всех последующих поколений одесситов.

А его дом, который называли в народе Ланжероновским дворцом, со знаменитыми пушками у входа, дал название Ланжероновской улице и долгое время служил одной из одесских достопримечательностей, не говоря уже о тех десятках забавных легенд и анекдотических историй, связанных с жизнью в нем Александра Федоровича, которые так любили рассказывать одесситы.

К концу своего губернаторства в Одессе он стал чрезвычайно рассеянным. Рассказывают, как во время приезда Александра I в Одессу граф уступил ему свой дворец.

И когда он оставил императора в своем кабинете, то по рассеянности запер за собой дверь – и Александр долго не мог выйти оттуда, пока не разыскали графа с ключом. Хотя в одной из полуанекдотических историй, повествующих о встречах Ланжерона с Пушкиным, граф говорит, что намеренно запер Александра, – чтобы тот почитал его предложение об отмене "Табели о рангах". Однако и в этих байках отмечается рассеянность графа. Например, как-то оставив Пушкина со своей супругой беседовать в кабинете, он вышел по делу, а когда вернулся, отчетливо сказал слуге: "Что же вы, Тихон Иванович, сколько раз я вам говорил: не пускать в мой кабинет посторонних!"…

Об этой черте характера Ланжерона говорит еще одна историческая байка. Как-то в двенадцать часов ночи граф спросил у князя Гагарина: "А вы отчего не едете домой, князь? Вас уж, верно, дома заждались!" На это удивленный князь Гагарин ответил: "По-моему, вы считаете, что я у вас в гостях? Но, граф, это вы у меня дома! Вы приехали ко мне в пять, а уже двенадцать!" Граф осмотрелся и был вынужден признать, что… сидит в гостиной князя Гагарина!

Еще один факт говорит о близком знакомстве Ланжерона с Пушкиным. Знаменитый историк Н. Эйдельман проанализировал мемуары Александра Федоровича и "Исторические записки" Пушкина и наглядно доказал, что в своих записках поэт использовал записи Ланжерона, с которыми познакомился в 1821 году. Да и сам Пушкин позже вспоминал: "Я видел письма его [императора Александра I] Ланжерону… Ланжерон был тогда недоволен и сказал мне: "Вот как он мне писал; он обращался со мною как со своим другом, все мне поверял – зато и я был ему предан. Но теперь, право, я готов развязать мой собственный шарф""…

Одесситы полюбили своего градоначальника за тонкую, убийственную, но такую естественную иронию. Его литературный дар ценили даже признанные литераторы и, когда граф бывал в Петербурге, всегда предлагали сотрудничество в журналах. Да Ланжерон и так был постоянным автором парижского сатирического издания "Акты апостолов".

Заканчивая наш рассказ о графе Ланжероне, приведем несколько шуток и случаев, связанных с его именем.

В Петербурге жил его троюродный брат Мишель Андре-Ланжерон-Антоновский (его предки из рода Ланжеронов служили в Украине еще в XVI веке). Он был майором в отставке и издавал журналы – сперва "Вечернюю зарю", а потом "Беседующего гражданина". Журнал этот был настолько неудачен, что Александр Федорович называл его не иначе как "Бредящий гражданин".

Графа можно считать автором современного анекдота про загоревший тещин язык. Это он, став генерал-губернатором Новороссии и градоначальником Одессы, но часто бывая в Петербурге, как-то сказал на балу слишком разговорчивой даме: "По-моему, вы недавно приехали с юга, из Одессы. У вас такой загорелый язык!" Тогда же он высмеял и некоего кавалера, который в танце невпопад и часто опускался перед дамой на колено: "Он становится перед ней на колени, чтобы увереннее способствовать ее падению!" Впрочем, встречались и куда более пикантные остроты… А иногда его шутки были и не к месту, но, что поделать, любимцу-графу прощали все. Так, однажды утешая овдовевшую жену одесского плац-майора, известного бабника и гуляки, он сказал ей: "Утешьтесь. Теперь, по крайней мере, вы точно будете знать, где он проводит все ночи". Комментарии излишни.

Последние три года жизни Ланжерон провел в разъездах между Парижем, Петербургом и Одессой, занимаясь работой над обширными мемуарами. А относительно смерти своей Ланжерон оказался провидцем. Он всю жизнь опасался холеры и всегда писал: "Когда я умру от холеры…" Так и вышло. Граф-француз, великий полководец, прекрасный градоначальник умер 4 июля 1831 года в Санкт-Петербурге, заразившись во время одной из одесских эпидемий. Но захоронено его тело в католической церкви Одессы – как Луи Александр Андре де Ланжерон, в русском подданстве Александр Федорович, и завещал.

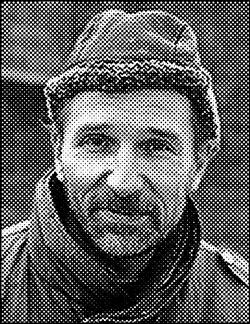

МАМОНОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

(род. в 1951 г.)

Российский музыкант, композитор и актер, руководитель и солист рок-групп "Звуки Му" и "Мамонов и Алексей". Снимался в фильмах: "Игла" (1988), "Такси-блюз" (1990), "Нога" (1991), "Анна Карамазофф" (1991), "Терра инкогнита" (1994), "Время печали еще не пришло" (1995), "Пыль" (2005). Играл в спектаклях: "Лысый брюнет", "Есть ли жизнь на Марсе?", "Шоколадный Пушкин", "Мыши, мальчик Кай и Снежная королева".

Петр Мамонов – одна из самых колоритных и самобытных фигур русского рока. Его называли гением, чудаком, пророком, святым, всероссийским рок-шутом, сумасшедшим, трагическим поэтом, человеком, открывающим новые горизонты в рок-музыке. То, что делал Петр на эстраде, не укладывалось ни в какие рамки. Лидер группы "Звуки Му" творил на сцене не просто песни, а собственный "магический театр". Чудак красил зубы через один черным лаком для ногтей и бился на сцене, словно в эпилептическом припадке, "забрызгивая зрителей звуками и слюной". Ему подражали, его песни "разбирались" на меткие словечки. "Петя, отец родной, давай!" – орали на его концертах панки.

Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве на Большом Каретном, в обеспеченной, по советским меркам, семье. Его дед был народным комиссаром рыбной промышленности. Он умер еще в 1935 году, и может быть, только поэтому семья не пострадала в период сталинских репрессий.

Несхожесть с другими, чудаковатость и феноменальный артистизм Петра проявились еще в детстве в довольно причудливых формах: "…Из двух средних школ меня выгнали за то, что я "устраивал цирк", – признавался Мамонов. – Зато я очень хорошо на воротах стоял, отчаянно. Бросался на мячи, разбивал себе рожу…Я эмоциональный человек, с 13 лет начал пить – портвейн и все такое прочее, книги таскал из дома и пропивал. И несколько десятилетий потом пил – до потери сознания и неузнаваемости облика".

В свое время призывник Мамонов "закосил" от службы в армии. Сделал он это весьма оригинальным способом – два месяца не мыл ноги. Пришел на взвешивание, разделся, стал на белые весы. Врач говорит: сходите, а он не может, прилип. На вопрос, что у него с ногами, Петр ответил: "Обычные ноги, и давайте куда тут дальше у вас идти". После дополнительного осмотра и вопросов призывника отправили в дурдом, где он пролежал недели две. А потом на консилиуме Петр сказал врачам: "Так, ребята, давайте договоримся, дурака из меня делать нечего, и прошу там не шептаться! Мне что? Автомат, одеть меня по полной форме, в армию срочно стрелять учиться, защищать нашу с вами родину". В результате из 20 человек двоих комиссовали – одного совсем дурного и Мамонова. Может, и правы доктора были: в 20 лет дать ему в руки "Калашникова"?..

В начале 60-х годов подросток заинтересовался рок-музыкой, играл на гитаре в школьном вокально-инструментальном ансамбле "Экспресс", однако в то время так и не связал свою жизнь с музыкой и в дальнейшем сменил множество самых разных занятий. Среди почетных профессий грузчика, истопника и лифтера в Доме Литфонда Петр небезуспешно освоил и мастерство переводчика. И, кстати, переводил стихи даже с норвежского языка. Ему приписывают знание четырех иностранных языков, хотя институт Мамонов так и не закончил.

В начале 80-х годов Мамонов снова вернулся к рок-н-роллу. Всю жизнь он писал стихи, а с 1980 года – песни. И создал ансамбль. В него входили, кроме самого Петра (вокал, гитара), его брат Алексей (он играл на ударных, а затем освоил гитару), школьный приятель Александр Липницкий, пианист и аранжировщик Павел Хотин (в то время известный как Пабло Менгес). Некоторое время с ними играл живший тогда в Москве ленинградский художник-концептуалист и музыкант Сергей Бугаев по прозвищу Африка.

Название ансамбля – "Звуки Му" – по преданию, восходило к фразе "звуки московских улиц", хотя определенную роль в этом выборе, вероятно, сыграло и название знаменитого фильма "Звуки музыки".

Дебют музыкантов состоялся в школе, где некогда учился Мамонов. Участие в этом концерте приняли "Браво", Сергей Рыженко ("Последний шанс"), Василий Шумов ("Центр") и ряд других московских и ленинградских музыкантов. Получился небольшой, но насыщенный событиями мини-фестиваль, после которого группа на полтора года ушла в подполье. (Как известно, в те годы коммунистические идеологи не поощряли "буржуазные" стили музыки). "Звуки Му" дали затем несколько квартирных концертов, наделавших немало шума среди московских любителей рок-н-ролла.

В апреле 1985 года ансамбль прошел прослушивание в Доме самодеятельного творчества и легализовавшись ребята стали членами Московской рок-лаборатории. Осенью того же года состав группы пополнили Александр "Фагот" Александров (фагот), который в конце 70-х годов играл с "Аквариумом", и Михаил Жуков, известный по работе во многих экспериментально-джазовых проектах. Ребята регулярно выступали в Москве и других городах и выглядели убедительно и интересно на фоне знаменитых в то время ансамблей "Кино", "Аквариум", "Алиса" и др. В середине 80-х годов группа записала ряд магнитофонных альбомов, изданных лишь десятилетие спустя. Первый альбом назывался "П. Мамонов 1984–1987".

С 1988 года "Звуки Му" начали выезжать за рубеж. Весной того же года они выступили на фестивале альтернативной культуры "Hungaro Carrot" в Будапеште, позднее в этом же году сыграли на фестивале "Marchewka" в Варшаве и дали серию концертов в Италии. На необычную по стилю группу обратил внимание известный британский музыкант и продюсер Брайан Ино, в то время открывший собственный лейбл OPAL RECORDS и искавший для него нетрадиционно мыслящих музыкантов. Англичанин выступил продюсером в дебютном альбоме "Звуков", вышедшем в Британии в начале 1989 года и удостоившемся серии одобрительных рецензий и откликов музыкальной прессы. Группа побывала на гастролях в английских городах, однако в конце того же года под давлением все нараставших разногласий между Мамоновым и Липницким объявила о прекращении своего существования.

Кстати, в Британии с Петром и его ребятами произошла любопытная история, о которой он поведал в интервью в Израиле в 2001 году. Во время английских гастролей их поселили в доме младшего брата продюсера Брайана Ино – Роджера, который в то время был на гастролях в Португалии. Ребята обнаружили у него в холодильнике джин, виски и другие напитки. Посчитав их дорогостоящими, трогать не стали. Зато в шкафу нашли бутылок сорок вина, сложенных на боку и покрытых пылью. Вот их-то они и выпили. А оказалось, что это была коллекция – Роджер привозил из каждой страны по бутылочке двадцатилетней давности… К счастью, коллекционер был человеком с юмором, все понял, и никаких обид особенных не возникло, хотя сначала, конечно, он весь побелел от такой потери.