Мы одни, а кругом нас измена, предательство и издевательство над всем тем, что мы творим. Мы понимаем, что все то, когда оно исходит со сторон банкиров, капиталистов и их продажных прислужников, но мы отказываемся понимать, когда то же отношение мы встречаем со стороны тех, которые называют себя социалистами, т. е. со стороны тех, которых бы мы должны считать братьями. Наоборот, они то и стоят впереди всех этих… капиталистов, саботажников и пр., они-то и организуют все то, то, что тормозит нашу работу, эти они - правые соц. - рев. С первого момента октябрьской революции они против нас - это они организовали Гатчинский фронт, восстание юнкеров в Петрограде, Московское восстание, ибо этими восстаниями против власти советов руководили всецело правые соц. - рев. Они ушли из Советов и встали против нас и всеми силами стараются работать нам назло. Они кричат, что мы виновники гражданской войны, что надо эту войну прекратить, а сами из-за угла делают все, что бы развить эту гражданскую войну, ибо они и с Калединым, и Дутовым, и Радой. Они везде вместе с буржуазией против рабочих, крестьян и солдат. Последнее время в Екатеринбурге началось, где за все время революции удалось сохранить спокойствие, удалось предотвратить эксцессы, началось сильное погромное движение. Движение это ширилось и нарастало каждый день, и нам пришлось потратить много сил, что бы сдержать его. Движение это развивается на почве продовольственного кризиса, недостатка в городе хлеба. Везде и всюду в городе собираются отдельные кучки и толпы, и среди них велась агитация против нас, обвинения в том, что мы бессильны устранить создавшийся кризис и нашей политикой ухудшаем положение. Но разве мы можем исправить за два месяца нашей власти ту разруху, которую создала 4-летняя война. Мы справились бы и с продовольственной разрухой, но тот саботаж, на который мы в своей деятельности всюду наталкиваемся, мешает нам сделать это быстро. Другая причина, которая нам мешает справиться с продовольственной разрухой - это состояние транспорта. При таких условиях ни одна власть не в состоянии что-либо сделать, и наоборот положение продовольственного вопроса при другой власти было бы много раз хуже, чем оно находится в настоящее время. Среди хвостов, кучек людей, собирающихся на почве недоедания ежедневно на улицах города, правые соц. - рев. ведут свою преступную агитацию против нас, делают свое темное, грязное дело.

Мы ни в коем случае не препятствовали правым соц. - рев. Не нарушая их прав на свободную пропаганду своих идей, но когда они в своих листах призывают, по нашему мнению, к погрому, к организации белой гвардии для борьбы с Советами, то нужны какие-либо меры.

…Я повторяю, что работа правых соц. - рев. создала то, что каждый день здесь, в Екатеринбурге, нам грозит погром, скажу больше - против нас организовывалось восстание, и это не голословное утверждение, ибо у нас имеются документы.

Из бумаг местного комитета организации правых соц. - рев. нами получено несколько телеграмм.

В них говорится об Учредительном собрании, и когда был совершен его роспуск, предлагается призвать население к активному сопротивлению вплоть до призыва к гражданской войне".

Руководство в городе оказалось в сложном положении: с одной стороны, оно безусловно должно выполнять указания центра, невыполнение их грозило смертью и не только политической. А с другой - бороться против любых попыток эсеров настроить солдат и жителей Екатеринбурга против советской власти".

И вот в такой бурлящий политический котел, где партии дрались за власть не только с помощью митингов, но и происходили вооруженные столкновения, попал бывший Император России, да еще вместе с семьей.

Глава 8. В "Доме особого назначения" и за его воротами

30 апреля (по новому стилю) поезд с царственными узниками прибыл в Екатеринбург. Но уже при подъезде к городу у Николая Александровича возникли скверные предчувствия. Матвеев, сопровождавший арестованных, вспоминал об этом: "Романов вдруг меня спрашивает: "Петр Матвеевич, этот вопрос определенно решен, что я остаюсь в Екатеринбурге?". Получив от меня утвердительный ответ, он сказал: "Я бы поехал куда угодно, только не на Урал". Я тогда задал вопрос: "А что же, Николай Александрович, не все ли равно, в России везде Советская власть". На это он мне сказал, что все таки остаться на Урале ему очень не хочется и, судя по газетам, издающимся на Урале, как например, по "Уральской рабочей газете", Урал настроен резко против него".

То, что предчувствия его не обманули, он убедился сразу же по приезде в Екатеринбург, даже не выходя из поезда. Встреча его екатеринбуржцами далеко не была похожа на встречу в Тобольске. Вот как он описал момент прибытия на вокзал в своем дневнике: "17 апреля. Вторник…В 8.40 прибыли в Екатеринбург. Часа три стояли у одной станции. Происходило сильное брожение между здешними и нашими комиссарами. В конце концов одолели первые и поезд перешел к другой товарной станции. После полуторачасового стояния вышли из поезда: Яковлев передал нас здешнему комиссару, с кот. мы втроем сели в мотор и поехали пустынными улицами в приготовленный для нас дом - Ипатьева. Мало-помалу подъехали наши, а также вещи, но Валю не впустили".

Более подробно описал встречу поезда В.В.Яковлев: "30 апреля утром без всяких приключений мы прибыли в Екатеринбург. Несмотря на раннее наше прибытие, екатеринбургские платформы были запружены народом. Как это вышло, что население узнало о нашем предстоящем приезде, мы не знали. Особенно большие толпы любопытных были сосредоточены на товарных платформах, куда продвинули наш состав. Поезд стоял на пятой линии от платформы. Когда нас увидели, стали требовать вывести Николая и показать им. В воздухе стоял шум, то и дело раздавались угрожающие крики: "Задушить их надо! Наконец-то они в наших руках!". Стоявшая на платформе охрана весьма слабо сдерживала натиск, и беспорядочные толпы начали было надвигаться на мой состав. Я быстро выставил свой отряд вокруг поезда и для острастки приготовил пулеметы. К великому моему удивлению, я увидел, что во главе толпы каким то образом очутился сам вокзальный комиссар. Он еще издали закричал мне: "Яковлев! Выводи Романовых из вагона. Дай я ему в рожу плюну".

Положение становилось чрезвычайно опасным. Толпа напирала, и все ближе подходила к поезду. Необходимо было принять решительные меры. Я отправил к начальнику станции Касьяна с требованием немедленно поставить между платформой и составом, какой-нибудь товарняк, а наш поезд отправить на станцию Екатеринбург-2.

Крики становились все более грозными. Чтобы на время, пока придет Касьян, образумить толпу, я как можно громче крикнул своему отряду: "Приготовить пулеметы!"

Это подействовало. Толпа отхлынула, по моему адресу тоже полетели угрожающие крики. Тот же вокзальный комиссар иступленным голосом вопил: "Не боимся мы твоих пулеметов! У нас против тебя пушки приготовлены! Вот, видишь, стоят на платформе".

Я посмотрел в указанную сторону. Действительно, там шевелились жерла трехдюймовок, и кто-то около них копошился. Пока я, таким образом, обменивался любезностями, стараясь так или иначе выиграть время, вернулся Касьян, который, несмотря на всю проходившую суматоху, добился от начальника станции исполнения требования. Тут же вскоре за приходом Касьяна мы увидели: в нашу сторону движется поезд. Через несколько минут мы были уже отделены от бушующей толпы стеной вагонов. Послышались крики и ругань по адресу машиниста товарного поезда, и, пока толпа перебиралась в нашу сторону через буфера товарника, мы, имея уже прицепленный паровоз, снялись с места и исчезли в бесчисленных путях Екатеринбургской станции, а через 15 минут были в полной безопасности на Екатеринбурге-2".

На станции Екатеринбург-1 поезд простоял три часа в окружении беснующейся толпы. Обстоятельства нападения толпы на поезд (раннее время, рабочий день, когда только что проснувшиеся люди должны были собираться на работу, информация, распространившаяся по городу со скоростью телефона, хотя телефоны были только у руководства, а время его прибытия было известно лишь небольшому количеству людей, отсутствие самого руководства при встрече поезда, появление артиллерийских орудий на платформе) наводит на мысль об организации подобной встречи. Позже выяснилось, что начальство задержалось на несколько часов потому, что машины для перевозки арестованных были, шоферы в гараже были, а вот бензина не было. Все это могло бы служить "оправданием", если бы толпа растерзала арестованных.

На станции Екатеринбург-2 поезд простоял еще полтора часа, прежде чем произошла передача арестованных представителем Уральского облсовета.

Сама передача проходила по воспоминаниям Белобородова следующим образом: "Принимать Николая выехали: я, Дидковский, Голощекин и Авдеев. В вагоне Яковлева я выдал ему расписку, текст которой приводился неоднократно белогвардейскими газетами. Ее также подписал и Б.В. Дидковский. Помню, что когда я перечислял принятых лиц, то сделал ошибку: вместо "б. великая княжна", написал "б. великая княгиня", хотел исправить, но Дидковский остановил, сказав "пусть так и останется".

Для сдачи арестантов Я. выстроил свою команду цепью около поезда, приказал вывести из вагонов Н. А. и М. и, передавая их мне назвал каждого. Затем мы их всех троих усадили в закрытый автомобиль, в который рядом с шофером сел Дидковский. Мы с Авдеевым сели во второй автомобиль, дали знак ехать, закрытый пошел первым, наш автомобиль вторым и при полном ходе машин, без всякого конвоя через весь город мы доставили бывш. "царственных" особ в ипатьевский особняк. Чтобы отбить их, достаточно было устроить нападение 4–5 человекам; вооружены мы были: Дидковский - наганом, Авдеев - маузером, я - браунингом. Голощекин приготовил для конвоирования грузовик с солдатами (красногвардейцами) - но он почему-то остался на станции около поезда. Никогда Николай II, вероятно, так плохо не конвоировался".

Судя по этим воспоминаниям, несмотря ни на какие гарантии Белобородова Свердлову, в первый же день пребывания Романовых в Екатеринбурге создались условия либо для их уничтожения, либо для их похищения. Но никто этим не смог воспользоваться, ни "правые", ни "левые".

Несмотря на то, что уральцы почти месяц назад были извещены о перевозе Романовых в Екатеринбург, поиск подходящего помещения для их содержания начался чуть ли не накануне их приезда. Белобородое лично вместе с Хотимским обошли ряд возможных помещений, рассматривалась даже тюрьма. Но все они были признаны ненадежными. В конце концов, остановились на особняке, который позже вошел в историю как дом Ипатьева или как "Дом особого назначения". Дом окружили двойным деревянным забором.

Описание самого дома известно как из материалов белогвардейского следствия, так и из дневников заключенных. Практически не известно описание других построек, находившихся во дворе, а также сада. Дом был современным и по тем временам комфортабельным. Там было электричество, водопровод, ванная, современный туалет. И даже телефон.

Но вот что следует отметить: раз есть и водопровод и канализация, то должны быть проложены и подземные коммуникации, где пролегают соответствующие трубы. А это предполагает наличие подземных проходов и люков, открывающих доступ к ним. А размер этих проходов мог быть таким, что там мог бы пройти человек. Иначе говоря, это мог быть дополнительный, тайный выход из дома. Это не только не было проверено, но даже такого предположения не возникало ни у белогвардейских следователей, ни у современного следствия.

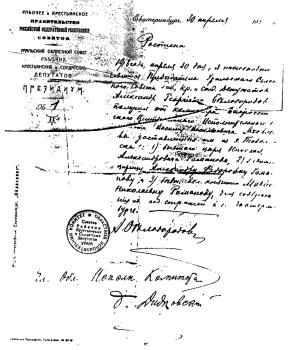

Расписка, данная Белобородовым в принятии от Яковлева членов Царской семьи

Первое, что услышали арестанты, войдя в дом, было заявление Белобородова: "По постановлению Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Совета рабочих, крестьянских и казачьих депутатов бывший император Николай Александрович Романов со своей семьей будет находиться в Екатеринбурге, здесь в этом доме, в ведении Уральского Совета, впредь до суда над ним, Романовым. Комендантом дома Уральский Совет назначил Александра Дмитриевича Авдеева - вот он перед вами. Имеются ли в данную минуту вопросы? Нет. Если впредь будут, обращайтесь с ними в Совет через посредство коменданта Авдеева или его помощника Украинцева. А теперь граждане Романовы могут располагаться в доме по их усмотрению, как им покажется удобней. В их распоряжении отводится большая часть второго этажа".

Позже в ответ на возмущение Николая Александровича грубым обращением Дидковского, последний ответил: "Прошу не забывать, что вы находитесь под следствием и арестом".

Что в этом отрывке является особенно интересным?

Во-первых, установлен статус семьи Романовых - арестованные, находящиеся под следствием в ожидании суда. У Николая Александровича должны были возникнуть вопросы: почему они считаются арестованными, если Временное правительство, арестовавшее их, уже не существует, в чем его обвиняют и кто ведет следствие. Ни одного из этих вопросов он не задал.

Более того - ни в его дневнике, ни в дневнике Александры Федоровны нет и намека на то, что эти вопросы их волновали.

Во-вторых, относительно помощника коменданта Украинцева.

Об Украинцеве Александра Федоровна написала в своем дневнике за 1 мая 1918 г.: "…в прошлом солдат, был загонщиком, когда Миша ходил на охоту под Боржомом……когда он

был мальчиком, Ольга играла с ним в Гаграх 15 лет назад…, он работает на фабрике, получает 300 рублей в месяц, у него большая семья".

В документах белогвардейского следователя Н.А. Соколова Украинцев числился среди рядовых охранников Царской семьи. В книге "Последние дневники императрицы Александры Федоровны Романовой", вышедшей в издательстве "Сибирский хронограф" в Новосибирске в 1999 г. под редакцией В.А.Козлова и В.М.Хрусталева, на странице 203 приводится комментарий: "… его помощник Украинцев… Украинцев - один из охранников Ипатьевского дома. У Николая II была удивительная память на лица людей, с которыми он когда-либо встречался. В Украинцеве Царская семья признала одного из принимавших участие в императорских охотах загонщиков зверей. Позднее он был замечен в предрасположении к Романовым, за что был удален из охраны и отправлен на фронт".

На самом деле статус Украинцева в Екатеринбургском правительстве и его роль в жизни Царской семьи были значительно сложнее. По-видимому, Александра Федоровна в первый же день пребывания в доме Ипатьева сумела пообщаться с Украинцевым. И общение было дружественным и доверительным. Но она не знала самого главного.

В материалах белогвардейского следствия находился следующий документ:

"Начальник Военного контроля при Уполномоченном по охранению государственного порядка и общественного спокойствия в Пермской губернии.

Секретно

г. Екатеринбург. № 2054 / ВК.

31 марта 1919 года.

Судебному следователю по особо важным делам Соколову.

При сем препровождается на Ваше распоряжение список большевиков Областного Совдепа.

Приложение: Список.

Bp. и. д. начальника капитан Шуминский.

За делопроизводителя (подпись неразборчива).

СПИСОК ОБААСТНОГО СОВДЕПА

(дан прапорщиком Селяниным).

1. Белобородое

2. Голощекин

3. Сакович

4. Войков

5. Быков

6. Сыромолотов

7. Сафаров

8. Украинцев

9. Киселев

10. Вайнер

11. Хатимский

12. Воробьев

13. Андроников

14 Андреев

15. Симашко

16. Авдеев

17. Корякин

18. Жилинский

19. Чуфаров

20. Юровский

21. Ефремов

22. Анучин

Чрезвычайная семерка:

Чуцкаев, Голощекин, Юровский, Ефремов

Препровождается г. судебному следователю по особо важным делам Н.А.Соколову.

Апреля 1 дня 1919 года № 2887

Прокурор Екатеринбургского окружного суда В. Иорданский.

Секретарь Б. Богословский".

В приведенном списке фамилия Украинцева упоминается наряду с фамилиями Белобородова, Голощекина, Сафарова, Юровского и др. Николай Александрович в своих дневниковых записях упоминал об Украинцеве как о помощнике коменданта "Дома особого назначения". Кстати, Юровский в воспоминаниях, опубликованных в журнале "Родина", также назвал Украинцева заместителем коменданта (Авдеева).

В стенограмме допроса А.Якимова есть такой фрагмент: "30 мая в наш фабричный комитет пришла от начальника центрального штаба Украинцева (того самого Украинцева, который состоял нашим рабочим) бумага, в которой требовалось от нашего комитета выслать на охрану в "Дом особого назначения" 10 человек рабочих, среди них был и я".

Из приведенных документов следует, что Украинцев был не просто охранником, он входил в состав руководства областного Совета депутатов.

Из газет за 1918 г. ("Уральская жизнь" за 2 июня 1918 г.) известно, что Украинцев занимал в Совдепе должность начальника резерва Красной Армии. Входил в состав Революционного штаба, созданного для борьбы против чехословацкого мятежа 29 мая 1918 года, вместе с Белобородовым, Го-лощекиным, Анучиным и Чуцкаевым. Он был одним из трех людей, чьи фамилии Николай Александрович упоминает в своем дневнике, наряду с Авдеевым и Юровским.

Первое свое впечатление от нового места жительства Николай Александрович изложил в дневнике:

"17 апреля. Вторник.

…Дом хороший, чистый. Нам были отведены четыре большие комнаты: спальня угловая, уборная, рядом столовая с окнами в садик и с видом на низменную часть города, и, наконец, просторная зала с аркою без дверей. Долго не могли раскладывать своих вещей, так как комиссар, комендант и караульный офицер все не успевали приступить к разбору сундуков. А осмотр потом был подобный таможенному, такой строгий, вплоть до последнего пузырька походной аптечки Алике. Это меня взорвало, и я резко высказал свое мнение комиссару. К 9 час. наконец устроились. Обедали в 472 из гостиницы, а после приборки закусили с чаем.

Разместились следующим образом: Алике, Мария и я втроем в спальне, уборная общая, в столовой - Н. Демидова, в зале - Боткин, Чемодуров и Седнев. Около подъезда комната кар. офицера. Караул помещался в двух комнатах около столовой. Чтобы идти в ванную или WC, нужно было проходить мимо часового у дверей кар. помещения. Вокруг дома построен очень высокий дощатый забор в двух саженях от окон; там стояла цепь часовых, в садике тоже".

Относительно удобств Александра Федоровна в своем дневнике добавила: "… (канализация не работает)… Потом принесли остальным постели, а для нас нашли таз."