На этом Хвостов не остановился. В целях всестороннего изучения вопроса об "инородцах" в адвокатуре, в первую очередь евреев, мусульман и караимов, он, с согласия императора, образовал при Министерстве юстиции особое межведомственное совещание. Председателем его назначил своего заместителя А. Н. Веревкина. В октябре 1915 года такое совещание состоялось. Оно выработало некоторые правила о приеме в адвокатуру "инородцев", которые были внесены на рассмотрение Совета министров. 29 декабря того же года появилось постановление, в котором отмечалось: "1) Принимать беспрепятственно в число присяжных поверенных и их помощников магометан и караимов, при отсутствии опорочивающих сведений; 2) Для приема в присяжные поверенные евреев установить следующие нормы: 15 процентов для округов Варшавской, Виленской и Одесской судебных палат, 10 процентов для округов Петроградской и Киевской судебных палат и 5 процентов для прочих судебных мест".

Деятельность Хвостова приходилась на военное время. Отсюда многие его циркуляры, распоряжения и законопроекты касались именно этих обстоятельств. Война не обошла стороной и судебных работников. Многие из тех, кто покинул местности, занятые неприятелем, остались не у дел. Чтобы хоть как-то облегчить их положение, Хвостов внес в Совет министров проект закона, в котором предлагал прикреплять таких лиц к Правительствующему сенату, Министерству юстиции, а также, в качестве юрисконсультов, к военному и морскому ведомствам.

На секретных заседаниях Совета министров, на которых обсуждались самые насущные военные вопросы, министр юстиции всегда занимал принципиальную, твердо выверенную позицию. Он, например, жестко критиковал местные органы власти и военных за несогласованность при проведении эвакуации населения и организаций из приграничных областей. "А что творится с эвакуацией очищаемых нами местностей? - спрашивал он. - Ни плана, ни согласованности действий. Все делается случайно, наспех, бессистемно. Сплошь и рядом учреждения получают приказ об отъезде чуть ли не за несколько часов до очищения города войсками. Были случаи выезда суда с арьергардом. Архивы, имущество бросаются на произвол судьбы. Места водворения эвакуируемых учреждений предуказываются военной властью без сношения с заинтересованными ведомствами даже в отношении губерний, вне "театра войны" находящихся и, следовательно, Ставке неподчиненных. Губернаторы узнают об избрании их районов для данного учреждения лишь в момент прибытия поездов с чиновниками и грузами. Ни помещений, ни продовольствия не заготовлено. Прибывшие испытывают всевозможные лишения".

Как дальновидный политик на одном из совещаний Хвостов затронул и другую важную проблему - о формировании военными властями польских легионов, латышских батальонов и армянских дружин. Он предвидел все негативные последствия таких непродуманных решений. "Подобные формирования выходят за пределы узко-военных интересов, в корне затрагивают вопросы общегосударственной политики, - говорил он. - Ведь этот шаг есть в существе не что иное, как установление принципа образования национальных войск. Разве допустимо, чтобы такая мера принималась без согласия Совета министров?"

Еще с более резким суждением он выступил на секретном заседании Совета министров 16 августа 1915 года, где в числе других обсуждался вопрос о разрабатываемом в Государственной Думе проекте закона о создании постоянного органа из членов этого законодательного учреждения, то есть нечто вроде комитета общественного спасения. Этот Проект вызвал отрицательную реакцию собравшихся. Министр юстиции тогда сказал: "Проект подобной новеллы мог зародиться только в горячечно воспаленных мозгах, если он не является грубым тактическим приемом для вынуждения правительства на заведомый отказ и для криков о его обскурантизме… Нельзя допускать образование в законодательном порядке безответственной организации из безответственных и прикрывающихся парламентскою неприкосновенностью людей". Проект был единогласно отклонен.

На заседании 19 августа 1915 года остро встал вопрос о сущности и объеме монархической власти. Дело в том, что накануне император объявил членам Совета министров о намерении принять на себя функции Верховного главнокомандующего. Большинство министров не одобряло этого решения. На секретном заседании Совета министров мнения опять разделились.

Князь Н. Б. Щербатов, управляющий Министерством внутренних дел, заявил, например, что он никак не может понять такого положения в государстве, чтобы монарх и его правительство находились в радикальном разногласии "со всею благоразумною общественностью".

Еще более резко говорил обер-прокурор Святейшего Синода А. Д. Самарин: "Я тоже люблю своего царя, глубоко предан монархии и доказал это всей своей деятельностью. Но если царь идет во вред России, то я не могу за ним покорно следовать".

Министр иностранных дел С. Д. Сазонов подчеркнул, что при современных настроениях трудно "доказать совпадение воли России и царя". "Свой долг я вижу не в преклонении, а в том, чтобы предостеречь царя и удержать его на гибельном для моей родины пути… Нам остается только одно, твердо и определенно заявить Его Императорскому Величеству: вы себя и Россию ведете на погибель; нам наша совесть, наш патриотический долг не позволяют вам помочь; подыщите себе других сотрудников, которые могут быть вам более полезны в новой обстановке".

Он предложил от имени Совета министров еще раз просить императора отменить свое решение возглавить армию.

Долго молчавший министр юстиции Хвостов наконец взял слово: "Я все время беседы воздерживался от участия в споре о существе и объеме власти монарха. Для меня этот вопрос разрешен с момента присяги. Предъявление царю требований об отставке я считаю для себя абсолютно недопустимым. Поэтому ни журнала, ни доклада, ни иной декларации я не подпишу".

Это заседание закончилось составлением Всеподданнейшего письма, в котором министры еще раз просили императора не принимать на себя функции Верховного главнокомандующего, считая, что это грозит "России, царю и династии тяжелыми последствиями".

Хвостов это письмо не подписал.

23 августа 1915 года император Николай II принял на себя бремя Верховного главнокомандующего.

На посту министра юстиции А. А. Хвостов оказался для правительства неудобной фигурой. Он умел отстаивать свою точку зрения перед любым, в том числе и перед государем. Никогда не шел на поводу всесильных фаворитов и временщиков, не исключая и Распутина, к которому относился "заведомо отрицательно".

Известно, что Г. Распутин довольно бесцеремонно обращался со многими министрами. Пользуясь безграничным доверием

императорской четы этот "старец" мог помыкать кем угодно, но только не Хвостовым. Однажды он дал ему достойный отпор, когда Распутин попытался влезть не в свое дело.

Некая ялуторовская жительница Копошинская, женщина очень красивая, решила перевести мужа, нотариуса, в Москву. Она стала обивать пороги судебного ведомства. Но председатель Московской судебной палаты Линк и председатель окружного суда Иванов, от которых зависело назначение, ей в этом переводе отказали. Тогда она нашла путь к сердцу своего земляка, Распутина. Тот написал, как это обычно практиковал, "цедульку" (записку) Хвостову, в которой излагал свою просьбу перевести нотариуса, так как "такой женщине надобно жить не в Ялуторовске, а в Москве". Письмо не возымело на министра юстиции никакого действия.

Тогда Распутин позвонил в министерство и через курьера спросил, когда Хвостов может его принять. Александр Алексеевич приказал ответить, что приемный день у него четверг. Когда же Распутин (снова через курьера) поинтересовался, может ли он дать ему особый прием вечером, Хвостов сказал, что лиц, ему незнакомых, он вечером у себя не принимает. В четверг же Распутин может прийти на прием, как и всякий другой человек.

В ближайший четверг "старец" появился в приемной министра. Егермейстер Малама, заведовавший приемной, сразу же доложил Хвостову о приезде временщика. Ответ был кратким: "Приму в порядке очереди". Распутин заявил, что ждать ему некогда, и уехал. Прием уже кончался, когда он счел за благо вновь прибыть. Министр юстиции Хвостов принял его стоя, не предложил сесть и не подал руки. На просьбу Распутина последовало разъяснение, что назначение нотариусов не касается министра. Тогда Распутин прибег к запугиванию, сказав, что в жене нотариуса принимает живое участие императрица. Получив опять отказ, он поклонился в пояс и спросил: "Так и передать государыне?" Хвостов заявил, что между ним и царицей посредники не нужны. Распутин ушел со словами: "Спаси вас Господь". Такого отпора он не ожидал и растерялся от своей неудачи.

Генерал-прокурор Хвостов не побоялся даже возбудить уголовное преследование и арестовать 20 апреля 1916 года за измену Отечеству бывшего военного министра В. А. Сухомлинова. Со времени учреждения министерств в России, то есть с

1802 года, это был первый случай ареста лица, занимавшего министерский пост, да и вообще первый случай судебной ответственности русского министра.

После ареста Сухомлинова начались неустанные заботы о нем высших сановников и даже самой императорской четы. Уже на следующий день к Хвостову явились ходатаи, говорившие, что "несчастный старик" арестован необоснованно, и что государь, конечно же, будет "огорчен такой мерой". Министр разъяснил им, что императору уже все известно, а арест Сухомлинова произведен правильно.

Хвостов замечал, что и на императора постоянно оказывалось давление. При Всеподданнейших докладах министра он всегда интересовался ходом расследования и всякий раз спрашивал, нужна ли такая крайняя мера к старику, который "никуда не убежит".

Воздействие на Хвостова шло и со стороны императрицы. Однажды премьер-министр Б. В. Штюрмер сказал ему, что императрица крайне встревожена тем, что Сухомлинов содержится в крепости и посоветовал доложить ей об этом деле. На следующий день Александра Федоровна приняла министра юстиции. Когда она не смогла убедить Хвостова в прекращении дела, то сказала: "Ну, если бы в тюрьму, а то в крепость, где постоянно заключаются враги царя". Министр сумел убедить ее, что в крепости для него гораздо лучше. Тогда императрица стала указывать на невозможность совершения военным министром тяжкого преступления. "Может быть, вас обманывают", - сказала она. Хвостов ответил, что он хорошо знает людей, которые ведут следствие, и что собраны неопровержимые улики виновности Сухомлинова.

На одном из Всеподданнейших докладов министра Хвостова, происходившем в ставке, государь, отойдя к окну и глядя в него, неожиданно произнес: "Повелеваю вам прекратить дело Сухомлинова". Александр Алексеевич промолчал. Император повторил свое повеление и спросил его, почему он молчит. Тогда Хвостов ответил: "Думаю, как бы лучше исполнить волю Вашего Величества. Прекращение дела Сухомлинова безусловно вредно для государства и династии. Но если Ваше Величество настаиваете на том, то я сделал бы так: я бы прекратил дело по собственному почину. Не сомневаюсь, что скоро вред такой меры станет очевидным. Тогда Ваше Величество можете меня уволить, как неугодного министра юстиции, а имя Ваше не будет к этому прикосновенно".

После такого ответа государь отказался от выраженного им намерения прекратить уголовное преследование Сухомлинова. Тем не менее, именно после этой встречи с императором карьерный рост Александра Алексеевича фактически прекратился и он постепенно стал терять позиции.

Вскоре, 7 июля 1916 года, Хвостов был освобожден от занимаемой должности и неожиданно для себя назначен министром внутренних дел. Но это решение, как позже и сам понял Александр Алексеевич, скорее всего было сделано только лишь для того, чтобы подсластить пилюлю и без шума отправить его в отставку. Уже через два месяца Хвостов оставил и пост министра внутренних дел, сохранив за собой только должности сенатора и члена Государственного совета. 1 января 1917 года он был произведен в действительные тайные советники, но это уже ничего не решало…

После низвержения императора Хвостов покинул Санкт- Петербург и поселился в своем имении в Елецком уезде Орловской губернии. Его допрашивала Чрезвычайная следственная комиссия, и он, как и многие другие царские сановники, готовился к худшему. До предъявления обвинения тогда дело не дошло, но поволноваться ему и всей семье пришлось изрядно, особенно после того, как были расстреляны министры юстиции И. Г. Щегловитов, Н. А. Добровольский и некоторые другие коллеги Александра Алексеевича. Однако в этот, очень суровый период жизни, он сумел взять себя в руки. Проживая в Ельце он писал мемуары, активно занимался домашним хозяйством. Но, к сожалению, ничего не проходит бесследно - 23 ноября 1922 года Александр Алексеевич Хвостов скончался.

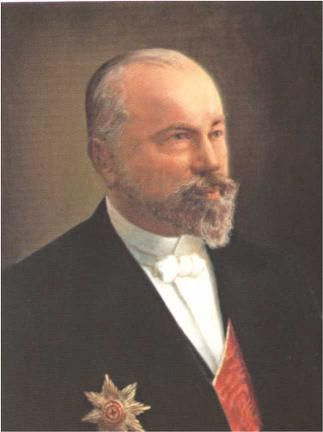

Иван Григорьевич Щегловитов (1861–1918)

"Суд превращен в "капище беззакония"

Щегловитова ввели в Екатерининский зал. Там, сконфуженный и растерянный, красный от холода, а возможно, и от волнения, высокий ростом, он был похож на затравленного зверя.

Ему предложили стул, он сел. Кто-то дал папиросу, он закурил. Находившиеся в зале люди с любопытством разглядывали некогда грозного министра юстиции и руководителя царской прокуратуры, но теперь он никому не был страшен.

Иван Григорьевич Щегловитов происходил из потомственных дворян Черниговской губернии, где у его отца было имение и полторы тысячи десятин земли. Он родился 13 февраля 1861 года. Двадцати лет, окончив с золотой медалью Императорское училище правоведения, начал службу при прокуроре Санкт-Петербургского окружного суда в чине титулярного советника. Через некоторое время молодого чиновника направили в распоряжение следователя 9-го участка города Санкт-Петербурга. На новом месте Иван Григорьевич освоился быстро, и вскоре ему доверили самостоятельно производить следственные действия. Правда, занимался он этим хлопотным делом недолго. В конце года его перевели кандидатом на судебные должности, но теперь уже в более высокую инстанцию - при прокуроре судебной палаты. Прослужив полгода, как теперь сказали бы, "на побегушках", он занял место секретаря при прокуроре палаты. Его годовое содержание, включающее жалованье, столовые и квартирные, составляло вполне приличную сумму в полторы тысячи рублей.

Трудоспособный, усидчивый, умный, хорошо знающий законодательство, особенно уголовное, Иван Григорьевич обратил на себя внимание начальства. Бывший тогда прокурором Санкт-Петербургской судебной палаты Н. В. Муравьев, строгий и требовательный к подчиненным, быстро оценил блестящие способности своего сотрудника и старался держать его при себе. Когда Министерству юстиции потребовались толковые чиновники для проверки работы прокуроров и судебных следователей в Витебской губернии, Муравьев в числе других направил туда и Щегловитова. Справился тот со своими обязанностями превосходно.

Спустя два года после начала службы определением департамента герольдии Правительствующего сената от 19 октября 1883 года Иван Григорьевич произведен в коллежские асессоры. Вскоре после этого он назначается исполняющим должность смотрителя здания Петербургских судебных установлений, а в начале февраля 1884 года возвращается к исполнению своих основных обязанностей - секретаря при прокуроре судебной палаты. Тогда же Н. В. Муравьев представил молодого юриста к награждению орденом Святого Станислава 3-й степени, что для двадцатитрехлетнего чиновника было большой честью. Он получил его 6 июня 1884 года.

Когда Н. В. Муравьев перешел на должность прокурора судебной палаты в Москву, Щегловитову была предоставлена первая самостоятельная должность товарища прокурора Нижегородского окружного суда. В городе на Волге он провел два года, а весной 1887 года возвратился в столицу, где занял должность товарища прокурора Санкт-Петербургского окружного суда. Здесь он прослужил три года. Ему приходилось выполнять разные поручения, но на всю жизнь ему запомнилось одно из первых: присутствие при казни "первомартовцев" - А. И. Ульянова и его товарищей, покушавшихся на жизнь императора Александра III и приговоренных за это к повешению. Позднее Щегловитов рассказывал, что воспринял это поручение как "чрезвычайно тяжелое". Ночевать накануне ему пришлось в Шлиссельбургской крепости, и всю ночь он не мог сомкнуть глаз. Утром, надеясь получить телеграмму о высочайшем помиловании, придумывал всяческие отговорки, чтобы только оттянуть казнь. И только после настойчивых требований коменданта крепости и жандармского офицера казнь состоялась.

Постепенно Щегловитов приобретает опыт и быстро преодолевает одну ступень служебной лестницы за другой. В ноябре 1887 года он становится надворным советником. В эти же годы активно сотрудничает в газетах и журналах, публикуя статьи на правовые темы. Только в "Юридическом вестнике" за пять лет появились пятнадцать его статей. Тематика публикаций была самая разнообразная, что свидетельствовало о широкой юридической эрудиции автора: "Сопротивление и неповиновение властям", "Права прибрежных владельцев в отношении судовых пристаней", "О праве судебных следователей направлять дела к прокурорскому надзору без производства следствия", "Участие потерпевшего от преступления в уголовном преследовании", "Уголовно-частный порядок преследования по Судебным уставам" и другие.

В январе 1890 года Щегловитов получает очередную награду - орден Святой Анны 3-й степени, а в декабре назначается за обер-прокурорский стол в Правительствующем сенате. В следующем году Н. А. Манасеин переводит его в аппарат Министерства юстиции на должность заведующего уголовным отделом законодательного отделения. Благодаря своим личным качествам, старательности, основательности во всем, за что бы он ни брался, а также блестящим способностям и великолепной теоретической подготовке Иван Григорьевич сумел в 1893 году занять место юрисконсульта министерства. Оно считалось престижным, к тому же хорошо оплачивалось. Публицист И. В. Гессен писал, что юрисконсультская часть относилась к "привилегированной, аристократической" службе в министерстве. "Это был настоящий питомник министров и их товарищей", - сообщал он.

Щегловитов продолжал активно сотрудничать в юридических периодических изданиях и стал, в частности, одним из лучших авторов в возобновленном Н. В. Муравьевым "Журнале Министерства юстиции", а позднее и в газете "Право".

В 1894 году Щегловитов был назначен прокурором Санкт-Петербургского окружного суда, а в следующем году - товарищем прокурора столичной судебной палаты. Здесь он получил чин статского советника и сумел проявить себя не только хорошим организатором работы, но и блестящим судебным оратором. Одну из самых ярких обвинительных речей он произнес по крупному уголовному процессу - о подлоге духовного завещания миллионера Грибанова.