Я пришел к выводу, что заместитель мэра Дюфур не питает антипатии к моей проблеме, скорее он просто не принадлежит к числу поклонников творчества Дюма. Кто-то сказал мне, что до назначения заместителем мэра, отвечающим за сферу культурного наследия, Дюфур интересовался главным образом таким разделом культуры, как автомобили и мотоциклы. Оставалось неясным, прочел ли он хоть один роман, написанный лучшим сыном городка. Посоветовавшись с последователями Дюма, я пригласил Дюфура на щедрый обед в "Ле Киоск", где после нескольких перемен блюд с различными винами и коньяком (достоинства которых он, как принято во Франции, снабжал многочисленными комментариями) я полнее объяснил, почему изучение хранившихся в сейфе бумаг так важно для наследия городка и даже всей страны. Сейф, вполне возможно, таил в себе правду о самых любимых литературных произведениях, вкладе Вилле-Котре в мировую культуру, важен и тот факт, что нация Дюфура сокрушила барьеры расовой сегрегации на годы вперед.

Заместитель мэра постепенно оживился и даже воодушевился. "Один за всех, месье Рейсс! – сказал он, поднимая бокал. – Мы должны открыть этот сейф!" Извиняясь за необходимость срочно бежать по своим чиновничьим делам, он тепло пожал мне руку. Я заручился новым союзником, по крайней мере, до тех пор, пока у него не выветрится хмель.

Я счел приведенную выше фразу Дюфура приглашением взломать сейф – ради истории, ради судьбы, ради тех чертовых бумаг, которые были внутри, – и не стал терять времени даром. В региональной столице я нашел специалиста по замкам (он утверждал, что имеет опыт в делах такого рода) и назначил ему встречу на тот день, когда музей был закрыт. Я согласовал план с заместителем мэра, который поднял вопрос о пожертвовании – 2000 евро наличными, s’il vous plaît – в Фонд безопасности документов генерала Александра Дюма.

На следующий день слесарь приехал в музей с ящиками для инструментов, набитыми дрелями и прочим оборудованием. Заместитель мэра устроил так, что во дворе музея вместе со штатным охранником дежурили двое полицейских. Сейф стоял в углу хранилища на втором этаже, заваленный каталожными ящиками, старой одеждой, горсткой керамических изделий, копирующих шедевры эпохи классицизма, и набором частично разобранных манекенов из универмага, которые навели меня на мысль о смертной казни через обезглавливание, популярной в годы революции. Сразу за сейфом валялся еще один манекен, разделенный на две половины: верхняя щеголяла трехцветным патронташем – из тех, что французские официальные лица носят во время государственных приемов; нижняя, стоявшая бок о бок, была облачена в короткие мужские трусы.

Слесарь снял кожаную куртку и проворно разложил инструменты. Изучив сейф, он аккуратно приложил к дверце какой-то электронный аппарат. "Найдите точку, только и всего, – заявил специалист по замкам. – Вам просто нужно понять, где просверлить отверстие".

Затем дела пошли именно так, как показывают в фильмах. Он выбрал какой-то участок дверцы при помощи стетоскопа, посверлил, еще раз посверлил, щелк-щелк, послушал, постучал, посверлил, снова послушал… И точка в самом деле нашлась! Заключительный сноп искр разлетелся вокруг, когда слесарь всем телом нажал на дрель. Я затаил дыхание.

Дверца распахнулась настежь, открыв на всеобщее обозрение стопки бумаг общей высотой около двух метров: потертые папки, ящички, пергаменты и документы на тонкой гладкой бумаге – коллекция, которую Элен собирала годами. Все они имели отношение к Александру Дюма – отцу, сыну или внуку, но мне пришлось поспешно рыться в этих бумагах, выискивая лишь документы о самом первом носителе имени – генерале Дюма. Наше соглашение с заместителем мэра отводило мне лишь два часа на съемку документов, какие я смогу обнаружить. Затем содержимым сейфа завладеют дежурившие на улице полицейские. Они переправят бумаги бог знает куда и бог знает на какое время. Я достал фотоаппарат с широкоугольным объективом и принялся за работу.

Книга первая

Глава 1

Сахарный завод

Александр Антуан Дави де ля Пайетри – отец будущего Алекса Дюма – родился 26 февраля 1714 года в нормандской провинции Ко, регионе, где похожие одна на другую молочные фермы нависают над высокими меловыми скалами северо-западного побережья Франции. В исписанном каракулями обрывке бумаги того времени сказано, что мальчика крестили "по-простому, дома, из-за угрозы смерти". Родители сочли его слишком хилым и не рискнули принести в местный храм. Антуан был первенцем в родовитом семействе, которое владело замком, испытывало вечную нужду в деньгах и страдало от переизбытка коварных родственников. Впрочем, мальчику предстояло со временем превзойти их всех.

Антуан выжил, однако в следующем году после 72 лет правления скончался его государь – король Людовик XIV, Король-Солнце. Находясь при смерти, король советовал наследнику – пятилетнему правнуку: "Я слишком любил войну, не подражай мне ни в этом, ни в привычке транжирить деньги". Пятилетний малыш, по всей вероятности, без колебаний кивнул в ответ. Правление этого короля, Людовика XV, превратится в серию столь непомерно дорогих, бессмысленных и бесполезных трат и войн, что покроет позором не только его имя, но и сам институт французской монархии.

Но любовь королей к мотовству и войнам не могла сдержать развитие Франции. "Великая нация" стояла на пороге эпохи философов – Просвещения – и всего, что из этого вытекало. Французы были готовы схватить мир за шкирку, хорошенько встряхнуть и втащить в новейшую историю. Впрочем, для этого им требовалось раздобыть деньги. Много денег.

В Нормандии таких денег не было, и, уж конечно, их не было в замке Пайетри. Герб этого рода – три золотых орла с золотым кольцом на лазурном фоне – выглядел впечатляюще, но мало что значил. Дави де ля Пайетри были провинциальными аристократами из региона, изобиловавшего скорее историями о славном прошлом, нежели текущими сбережениями. Их состояния было недостаточно, чтобы наслаждаться знатностью и ничего не делать, – по крайней мере, так сумело бы прожить только одно поколение семьи.

Тем не менее знатность есть знатность, и Антуан, как первенец, со временем мог претендовать на титул маркиза и родовое поместье Бьельвиль, которое к нему прилагалось. Следующими наследниками после Антуана были два его младших брата – Шарль-Анн-Эдуард (Шарль), родившийся в 1716 году, и Луи-Франсуа-Терез (Луи), 1718 года рождения.

Понимая ограниченность своих перспектив в Нормандии, все три брата Пайетри решили искать счастья на военной службе. Тогда дворяне зачислялись в ряды офицеров уже с 12 лет. В шестнадцать Антуан получил звание второго лейтенанта в Королевском корпусе артиллерии – весьма многообещающей армейской части. Братья-подростки вскоре последовали по его стопам и тоже стали младшими офицерами. Братьям Пайетри нашлось занятие в 1734 году, когда Его Величество без колебаний ввязался в Войну за польское наследство – очередной спор в серии династических конфликтов, которые регулярно становились поводами к сражениям по причудливым, но от этого не менее кровавым правилам европейских битв восемнадцатого столетия. Врагами в этой маленькой войне выступили монархии, традиционно соперничавшие за превосходство на европейской суше – Бурбоны и Габсбурги, Франция и Австрия. (Вскоре Англия начнет играть гораздо более важную роль, особенно на море и в Новом Свете, однако это произойдет спустя еще одну-две войны.)

Помимо офицерского звания в артиллерии, Антуан служил на фронте и как придворный – в свите принца Конти, лихого и баснословно богатого кузена короля. В 1734 году Антуан принял активное участие в осаде Филипсбурга, вошедшей в анналы военной истории благодаря Карлу фон Клаузевицу, автору трактата "О войне". Описывая эту цитадель, фон Клаузевиц назвал ее "великолепным примером того, как не надо строить крепость. Ее расположение можно сравнить с позой какого-нибудь идиота, который уперся носом в стену и не знает, что делать дальше". Вольтер тоже был там. Он находился в бегах (король подписал ордер на его арест) и в дни осады выступал в роли войсковой Службы организации досуга в одном лице, предлагая бренди и свое остроумие в перерывах между схватками и сочиняя оды в честь воинов.

Впрочем, самое знаменательное событием в дни службы Антуана в Филипсбурге не связано с военными действиями. Он стал очевидцем ночной дуэли между князем Ликсеном и герцогом Ришелье после фронтовой вечеринки в честь дня рождения принца Конти. Герцог счел оскорбительными насмешки князя над генеалогией Ришелье. Двоюродным прадедушкой герцога был кардинал Ришелье (позже увековеченный как усатый франт и заклятый враг трех мушкетеров). Этот советник Людовика XIII вел финансовые и строительные проекты короля с большой выгодой как для себя, так и для Франции. Но подобные достижения не отвечали высоким стандартам снобизма, характерным для Ликсена. Он считал клан Ришелье выскочками. Ситуацию усугубляло еще и то обстоятельство, что герцог недавно оскорбил князя, женившись на одной из его кузин.

В полночь сводные родственники сошлись на поле чести – между палатками, в которых обычно ужинали офицеры, и траншеями. Соперники обменивались выпадами в темноте, пока их лакеи пытались осветить поединок на шпагах при помощи тускло мерцавших фонарей. Князь первым сумел приноровиться к полумраку и ранил Ришелье в бедро. Тогда лакеи сменили фонари на обычные факелы, и дуэлянты стали загонять друг друга в траншеи. Клинки полыхали в свете огня. Князь проткнул герцогу плечо. В этот момент поле чести осветил залп вражеских пушек. Один из лакеев был убит прямым попаданием.

Ришелье контратаковал и на глазах Антуана вонзил клинок в грудь неудачливого сводного родственника. Современники сочли такой исход поэтичным и не лишенным справедливости, поскольку сам Ликсен чуть ранее отправил на тот свет одного из своей родни – дядю жены, маркиза де Линевиля, – за столь же пустяковое оскорбление. Смерть на поле боя от руки соратника в восемнадцатом столетии была обычным делом.

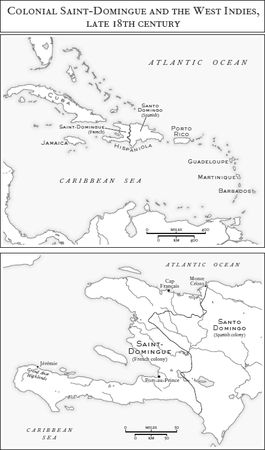

Когда в 1738 году война закончилась, Антуан воспользовался шансом покинуть армию, а заодно – и Европу. Пока он квартировал в Филипсбурге, его младший брат Шарль вступил в колониальный полк и отправился во французскую колонию Сан-Доминго, на вест-индский остров Эспаньола. Это был удачный шаг.