Вместе с тем, не менее ярко выраженный антиклассицизм его творчества, использование обратной перспективы, произвольная гамма цветов, что особенно наглядно видно на примере знаменитого цикла из четырех декоративных панно Стеллецкого из собрания Тульского художественного музея, связаны прежде всего с сознательной попыткой восстановления древних принципов живописи. Эти принципы, пришедшие из Византии и развивавшиеся в искусстве славянских народов вплоть до XVI в., впоследствии были почти забыты, но не исчезли полностью вплоть до кануна революции, сохранившись в России в некоторых мастерских при монастырях, в Палехе и в некоторых старообрядческих общинах. Стеллецкий ощущал свою близость к стилистике, сохраненной в этих общинах, и обратился к ней, в частности, в своих каллиграфических работах над "Словом", купленных в 1911 г. Третьяковской галереей.

Антиклассицизм Стеллецкого не означал отказа от наследия символистов – их способности очаровать зрителя, околдовать и безотчетно опутать его сетями сирен, привести в оцепенение сознание. Театральные декорации, так же как и убранство церкви, для Стеллецкого всегда отличаются своей уникальной способностью погрузить зрителя или верующего в атмосферу данного места с помощью ряда приемов линейной и цветовой композиции, по существу не связанных с конкретным сюжетом.

Это противоречие между архаичной стилистикой и новаторством приводит Стеллецкого к некому уникальному синтезу, в рамках необычайно продуктивного поиска творческой свободы и возврата к канонам классического грекоримского искусства, при сохранении в то же время экспрессивных достижений символизма и в тесной связи с характерными для его эпохи попытками найти пути возрождения искусства. Обновление художественного языка в творчестве Стеллецкого тесно связано с его инстинктивным антиконформизмом, восстающим одновременно против академизма и против беспредметности и деформаций авангардизма или слишком поверхностного примитивизма.

Творчество Стеллецкого занимает, таким образом, своеобразное место в истории русского модернизма, между классической академической традицией и контр-классическим, деконструктивистским левым искусством, стремившимся к радикальному отказу от прошлого. Этот русский модернизм, который представляет собой не менее уникальное и оригинальное явление, чем на Западе, представлен целой плеядой русских художников, включая Б.М. Кустодиева, И.Я. Билибина, А.Я. Головина, Н.К. Рериха, С.Ю. Судейкина, К.Ф. Юона, Н.П. Крымова, К.С. Петрова-Водкина, А.А. Рылова, Р.Р. Фалька, П.Д. Корина, А.В. Лентулова, К.А. Сомова, А.Н. Бенуа.

В структуре этого русского модернизма первой трети XX в. искусство Стеллецкого занимает очень своеобразное место. Антиклассический характер линейной и цветовой композиции, некоторая деконструкция тел и предметов, свободное использование обратной перспективы и иконописной схематичности изображения, применение неестественных цветов, выбираемых для большего эстетического эффекта, и другие приемы создают совершенно оригинальный стиль, не имеющий аналогов в истории русского искусства этого времени.

Идея возрождения русского искусства путем восстановления его развития, прерванного в XVIII в., позволяет Стеллецкому решительно освободиться от канонов Возрождения. Его собственный характер, от природы неистовый, нетерпеливый, стремительный, не лишенный юмора, подвел его вплотную к авангарду.

В 1928 г. журнал "Русская старина" публикует статью Стеллецкого "Драгоценная цепь", в которой он объясняет необходимость для русского искусства, как и для европейского, восстановления тысячелетней традиции постижения и изображения Красоты, необходимость выйти из тупика современного западного искусства, выросшего из традиций Ренессанса:

"Возникшая за последнее время и все разрастающаяся любовь к почти забытому за два столетия русскому древнему художеству служит доказательством достоинств и живучести этого художества. Развившееся, как уже сказано нами выше, последовательно из античного и древне-западного творчества, оно несомненно представляет собою необходимое и драгоценное звено в живой цепи прекрасного. И мы уверены, что, примкнув опять к этому звену, русское – да и вообще мировое искусство – освободится от беспочвенных исканий и блужданий, неминуемых там, где пресеклась преемственность и где забыты предания".

Как видно из этого отрывка и как подтверждается всем его творчеством в целом, Стеллецкий не отделял стилистику церковного и мирского искусства, что было характерно для средневекового восприятия. В то же время – ив этом проявляются пределы его стремления к радикальному обновлению, когда речь идет о портрете, живописном, скульптурном или графическом, а Стеллецкий на протяжении всей своей долгой жизни был портретистом высокого уровня, – он всегда выбирает традиционные академические формы, унаследованные от Ренессанса, никак не связанные со средневековым христианским восприятием. Портрет Миши Олсуфьева в возрасте десяти лет, хранящийся в художественном музее в Туле, представляет условный декор в стилистике фресок в Ферапонтово. Однако лицо изображено в линейной перспективе и дает психологическую характеристику модели.

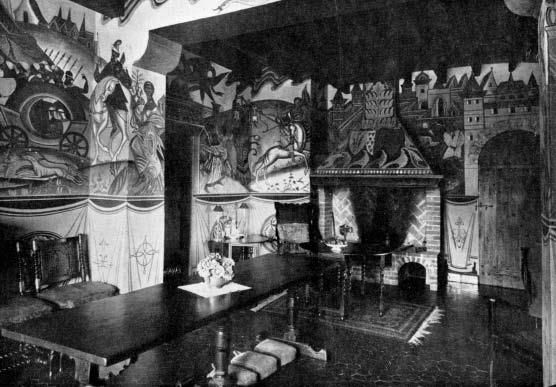

В эмиграции во Франции Стеллецкий жил в Париже вплоть до 1918 г., затем на Лазурном берегу вплоть до 1944 г., сначала в Каннах, а с 1927 г. – в Ла-Напуле у подножья горного массива Эстерель. (Ил. 2) В Ла-Напуле он сам построил небольшой домик-мастерскую, стены которой полностью были украшены настенными росписями, выполненными по мотивам древних былин. Живя там в уединении и в бедности, он иногда принимал таких выдающихся гостей, как Иван Бунин.

В Каннах и на Лазурном берегу богачи аристократы, английские или русские, заказывали ему настенные росписи для своих вилл, например капитан Санд – для бастиды в l’Abadie, сэр Аллан Джонсон – для усадьбы в Fanfarigoule или для своей погребальной капеллы, как в случае с бароном фон Дервизом на кладбище Grand-Jas в Каннах. Хотя эти английские заказчики были знатоками, исповедовавшими культ красоты, они не оценили по достоинству искусство Стеллецкого. Однако именно в l’Abadie Стеллецкий сделал необычайно смелые стенные росписи салона, выполненные как широкий фриз с изображением всадников, закрученных в движении с невероятной экспрессией, напоминающие что-то среднее между античными барельефами и изображениями в Баи. [см. цв. ил.]

Ил. 2. Д. С. Стеллецкий (архитектор). Имение Лабади в Каннах. Начало 1920-х. Франция. Публикуется Впервые

Самой главной работой Стеллецкого периода эмиграции является полностью им выполненная в 1925–1927 гг. роспись церкви Св. Сергия Радонежского в Париже на улице Crimee. История ее создания хорошо известна, и я ссылаюсь на эту работу только для выявления ее основных стилистических особенностей. Полное украшение стен, свода, паперти, апсиды и росписи иконостаса, создание литургической утвари приближены к обширной иконографической программе 20-х гг. прошлого века, выдвинутой православными антонитами в монастыре Святого Антония Великого в Веркоре (Monastere Saint-Antoine-le-Grand). [см. цв. ил.]

Нужно сказать о значимости этого памятника. Стеллецкий смог реализовать свою мечту об интегральном искусстве, одновременно декоративном и монументальном. Кроме того он использовал свой талант театрального декоратора, свои унаследованные у символизма способности околдовывать зрителя, используя самые первые впечатления на пороге у входа, помещая наиболее важные особенности композиции для адекватной психологической подготовки зрителя, с помощью тонкой декоративной игры рисунка сводов, поддержанной игрой цвета.

Вы можете сказать, что эти качества относятся к любому удачному убранству интерьера, которое позволяет усилить символический смысл пространства, приближая отдаленный объем к символическому архитектурному центру. Пусть так. Но сравнение с украшениями сводов церкви Успения на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, выполненными Альбертом Александровичем Бенуа (1888–1960) в 1938–1939 гг., позволяет нам подтвердить правоту Стеллецкого, который установил разнообразные перекрестные связи между наиболее удаленными частями интерьера и собственно иконами.

Чисто декоративные панно с предельно геометризованным цветочным орнаментом он поместил и на самом иконостасе. Цвет этих декоративных панно перекликается напрямую с иконами, искусной игрой усиливая притяжение, рождая разного рода переклички, которые помогают направить взгляд прямо на иконы, концентрируя внимание на них. Декор обеспечивает взаимосвязь с иконами, связывая их в единое целое, не только в силу того, что они написаны по единому замыслу создателя и исполнителя, но также потому, что декор задуман так, чтобы обеспечить взаимодействие со священными изображениями. Также происходит значительное обновление композиции икон по сравнению с периодом упадка XIX в., потому что линии контура, самая их извилистость приобретают новую силу как сами по себе, так и в соотношении с мотивами растительного и архитектурного орнамента. В этом отношении характерны знаменитые иконы св. Серафима Саровского и св. Сергия в иконостасе: в них доминирует единство композиции. В 1925 г. такое динамическое единство при сохранении иконописного иератизма представляло собой несомненное достижение, [см. цв. ил.]

Украшение церкви Св. Сергия в 1925–1927 гг. представляет собой новую веху в церковной русской живописи со времени украшения собора Святого Владимира в Киеве в 80-х гг. XIX в., двумя поколениями ранее. Открытие древнего иконографического и канонического искусства осуществлялось очень постепенно и было сделано художниками, а не иконописцами из монахов. Собор Святого Сергия в Париже представляет последний этап этого соединения искусства Запада, наследника Ренессанса, с церковным иконописным искусством, наследником Византии и греко-римской традиции.

Нельзя не сказать об исключительной роли и влиянии знаменитых профессоров Института Св. Сергия преподобных Сергея Булгакова и Киприана Керна, Антония Картакова и многих других, распространившемся по всей Европе, влиянии, которое вдохновило новое поколение иконописцев. Слишком часто связывают открытие древней иконописи во Франции с совместными трудами Леонида Успенского и инока Григория (Круга), как это сделал, например, преподобный Simon Doolan десять лет назад. Но говорить так – значит смешивать две эпохи, разделенные четвертью века, т. е. по существу смешивать реку и ее истоки. Ибо иконографический цикл Стеллецкого на улице Crimee есть и завершение изобразительной традиции церковного искусства, и в равной мере это также исходный пункт развития иконописи, обогащенной традицией, унаследованной у Ренессанса. И в этом разрешение противоречия, которое открывает прямой путь к развитию иконописи в современной Франции и России.

Украшение церкви Сергиевского подворья в Париже является самой крупной, но не единственной и не первой по времени работой в области церковного искусства, которую Стеллецкий сделал во Франции. Весной 1916 он возглавил работы по украшению деревянных походных церквей в военном лагере Майи в Шампани, где стоял русский экспедиционный корпус во Франции, насчитывавший около двадцати тысяч человек. Он сам расписал один из иконостасов маслом по холсту, натянутому на легкие деревянные рамы. Эта конструкция была предназначена для простоты демонтажа во время переброски войск.

После иконостасов, расписанных в России в 1911–1914 гг. вместе с Комаровским по заказу графа Юрия Александровича Олсуфьева для церкви на Куликовом поле и церкви Святых Константина и Елены, в сооружении которой принял активное участие барон Александр фон Медем (прославленный как новомученник в 2000 г.) в имении Александрия в Саратовской губернии (эти церкви были полностью уничтожены большевиками), был еще походный иконостас, написанный Стеллецким в 1916 г. Он – самый ранний из тех, которые дошли до нас.

Благодаря целому ряду чудесных случайностей этот иконостас сохранился до наших дней. После расформирования Экспедиционного корпуса в 1917 г. походный иконостас оказался в часовне на борту корабля "Царевич Георгий", использовавшегося для перевозки войск русской судоходной компанией РОПИТ. Этот корабль был разоружен и оказался в 1928 г. в Марселе. В это время мои дедушка и бабушка Николай Дмитриевич и Нина Петровна Семеновы-Тян-Шанские, которые жили на большой вилле в Aubagne в нескольких километрах от Марселя, предложили перенести иконостас к ним и разместить его в домашней часовне. Этот прекрасный план получил благословение митрополита Евлогия. В то время мои дедушка и бабушка еще не знали имени автора иконостаса.

И только летом 1939 г., благодаря счастливому случаю, они познакомились со Стеллецким в молодежном лагере Русских Витязей в Laffrey у подножья Альп, неподалеку от знаменитой "дороги Наполеона". Стеллецкий жил на ферме в нескольких сотнях метров от лагеря и подрабатывал как пастух. Они узнали, что Стеллецкий является автором иконостаса с "Царевича Георгия", а Стеллецкий понял, что его работа, которую он считал погибшей, сохранилась. Родилась самая сердечная дружба, и мои дед с бабушкой пригласили художника к себе в Aubagne, где устроили для него мастерскую на ферме, поскольку мой дед был тем, что называется "джентльмен-фермер".

Стеллецкий оставался в Aubagne вплоть до мая 1940 г. Он полностью переписал иконостас, считая, что его иконописный стиль достаточно сильно изменился. С течением времени на иконостасе под живописными слоями 1939–1940 гг. проступили слои первоначальной живописи 1916 г.; эти контуры значительно более широкие, что говорит о том, что искусство Стеллецкого стало более символическим, театральным и зачаровывающим. Эволюция его иконописного стиля бесспорно шла в направлении сближения с монастырской иконописью, с чисто церковной живописью, которая стала объектом изучения и синтеза в работах Леонида Успенского.

Этот факт также чрезвычайно важен потому, что он показывает, что (стилистическая) эволюция стиля Стеллецкого в эмиграции во Франции не прекратилась в связи с концом Российской империи. Но эта эволюция у Стеллецкого, в отличие от многих других художников эмигрантов его поколения, не сводилась к растворению русского начала в западничестве. Наоборот, его эволюция пошла по пути дальнейшего углубления. Те путешествия, которые он совершил для знакомства со средневековой Францией в Шартр, в Saint-Savin-sur-Gartempe и, безусловно, еще во многие другие места, обогатили его живопись, расширили и углубили его представления о средневековье, подпитали его восприятие древности и христианской духовности. (Ил. 3)

Ил. 3. Д. С. Стеллецкий. Домашняя церковка. Петровка. Около 1950. Фото – П.Н Семенов – Тян-Шанский. Публикуется впервые.

В Петровке, как называлось имение моего деда в Aubagne, Стеллецкий интенсивно работал: он нарисовал множество икон, портреты членов моей семьи, а также чрезвычайно удачные изображения Кремля и лучников на конях в степи в технике гуаши. Пребывание в Петровке было последним в его жизни временем, проведенным в домашнем кругу старой русской семьи, в подлинном "дворянском гнезде", отличавшемся сердечным гостеприимством, интересом к искусству и философии, это было тесное, наполненное взаимным уважением общение с людьми высокой культуры. Жизнь в Петровке была для Стеллецкого еще важна потому, что подавляющее большинство русских эмигрантов жило в это время в нищете. Только князь Трубецкой в Кламаре и еще некоторые редкие русские семьи сохраняли эту традицию широкого гостеприимства, столь характерного для дореволюционной эпохи, [см. цв. ил.]

Коснемся, наконец, еще одного сюжета, который сам по себе заслуживает отдельного рассказа, – истории второго цикла иллюстраций к "Слову о полку Игореве", который известен, главным образом, по подробному описанию, сделанному С.К. Маковским в 1928 г. после большой выставки русского искусства во Дворце изящных искусств в Брюсселе, и о котором Стеллецкий говорил как о главном деле своей жизни. Оконченная в 1928 г. и состоявшая из пятидесяти четырех гуашей форматом в пол-листа, вторая версия иллюстраций к "Слову" объединила в себе все наиболее оригинальное и экспрессивное в стиле мастера, что было им выработано за всю творческую жизнь со времени его обучения в Петербургской Академии художеств. Изобретательность композиции свидетельствует о сильном влиянии знаменитого Лицевого летописного свода XVI в., наряду с фресками из Ферапонтово.

В то же время свобода и смелость композиции, трактовка элементов, живость красок, импульсивность рисунка позволяют нам без колебаний утверждать, что Стеллецкий прекрасно усвоил уроки Сезанна, мюнхенской школы "Голубой Всадник", работу с формами Кандинского. Мы рискнем утверждать, что вторая версия "Слова" – самый значительный цикл иллюстраций, как в живописном, так и в иллюстративном плане, одновременно и пассеистский, и полностью современный. Он является вершиной русского искусства XX в. Этот блестящий цикл был полностью украден во время пребывания Стеллецкого в Русском Доме. Эта невосполнимая утрата сократила дни больного и почти ослепшего художника. Вплоть до нашего времени этот шедевр редкой выразительности и силы не найден, [см. цв. ил.]

Теперь о взаимоотношениях Д.С. Стеллецкого и Н.В. Глобы. Известно, что они друг друга знали еще до революции, помятуя давний интерес Глобы и Строгановского училища к узорным мотивам древнерусских летописей. Они могли встречаться также благодаря общению Дмитрия Семеновича с П.И. Нерадовским (председателем Общества изучения древнерусской живописи) и другими знатоками старины. В 1925 г., т. е. к моменту приезда Н.В. Глобы во Францию и его решения остаться в эмиграции, Стеллецкий действительно находился в Париже и расписывал Сергиевский храм. Одним из первых русских художников он откликнулся на приглашение Глобы преподавать в созданном им Русском художественно-промышленном институте, что видно из письма М.В. Добужинского к супруге от 4 июля 1926 г., в котором он сообщает о решении И.Я. Билибина, В.Я. Шухаева, Д.С. Стеллецкого работать в Институте декоративного искусства, основанном Н.В. Глобой в Париже .

Все взаимоотношения и сотрудничество с выдающимися фигурами русского искусства в изгнании еще раз доказывают плодотворную активность Стеллецкого в эмигрантский период и признание его современниками как одного из самых способных и ярких художников своего времени.

Перевод с французского: Михаил Арсеньевич и Александра Юрьевна Семеновы Тян-Шанские