К этим предметам нужно отнести набор мебели для оборудования кабинета ректора Строгановки с вензелями "СУ" – Строгановское училище, хорошо известный по многочисленным копиям и публикациям и до сих пор стоящий в кабинете ректора Московского архитектурного института, то есть в бывшем здании училища. В набор входят высокие стройные стулья и длинные банкетки, представляя собой удачную интерпретацию мебели итальянского ренессанса с высокими резными спинками, мощными резными завитками орнамента на горизонтальных перекладинах спинок и царгах. А вот шкаф выполнен в русском стиле, с точеными шарами – балясинами, поддерживающими верхнюю часть, сплошь украшенную мощной растительной резьбой. В более лаконичной нижней части крупное резное круглое клеймо в центре. Набор выполнен из дуба и представляет собой пример удачной стилизации на европейские и русские темы.

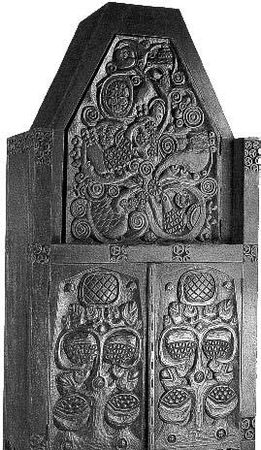

В коллекции Строгановского музея сохранился знаменитый "Шкаф-теремок" с несколькими стульями из общего набора. Этот театральный предмет был выполнен для сцены и постановок в русском стиле и не предполагал его рассмотрения с ближайшего расстояния, т. к. сделан из массивных досок и окрашен непрозрачной, укрывистой масляной краской охристого цвета. По своей архитектуре, по форме это – древнерусский терем с балконами, гульбищами, открытыми полками-террасами, с колонками и высокой крышей. Он сочно и образно декорирован рельефами из папье-маше. Здесь присутствуют крупные павлины со сложенными хвостами, совы и русалочки, редкий сюжет целующихся птичек, скачущих львов с пышными гривами, а в центре фасада пышногрудая берегиня с гроздьями винограда и витиеватые растительные орнаменты, покрывающие плоскости и детали шкафа. Несмотря на откровенную бутафорскую технологию, в которой исполнен этот уникальный предмет – театральная декорация, с чисто художественной точки зрения он выполнен блестяще. Он прекрасно нарисован и спроектирован, у него точные и выразительные пропорции, а композиция декоративных элементов сродни древнерусскому терему, талантливо интерпретирует исторические и фантазийно-мифологические темы древнерусской архитектуры. Помимо папье-маше шкаф украшают декоративные медные накладные петли и замки в технике чеканки и гравировки, которые придают ему еще большую декоративность, разнообразие в фактурах и материалах. Ясная архитектоника шкафа-теремка, выразительные пропорции, сомасштабность сложной формы и декора делают его по своей художественной выразительности оригинальным и неповторимым образцом строгановской мебели. Стулья из этого набора представляют собой типичные формы позднего модерна с лаконичными вытянутыми трапециевидными спинками и деликатными орнаментальными рельефами из папье-маше. Они хороших пропорций, устойчивые и рациональные по конструкции, а их сиденья обиты сохранившимися тканями с неярким, сближенным по цвету рисунком, [см. цв. ил.]

Наиболее удачные предметы, выполненные в мастерской, экспонировались на крупных зарубежных, национальных и художественно-промышленных выставках, демонстрируя мастерство и творческую фантазию молодых авторов.

Так, о нескольких предметах можно судить по сохранившимся фотографиям выставочных экспозиций. Это Международная художественная выставка в Петербурге 1908 г., Южнорусская областная выставка в Екатеринославе в 1910 г., Международная художественная выставка в Турине 1911 г., Выставка учащихся Императорского Строгановского училища в день приезда В.Н. Коковцова, Всероссийская выставка в Киеве 1913 г. и др. (Ил. 4)

Наибольший интерес представляет "Дубовый резной шкаф с чеканкой и эмалью", как он назван в документах училища, на фотографии работ училища на Международной выставке в Турине. Этот же шкаф вместе со шкафом-горкой, выполненной в той же композиционной и декорационной манере, впервые был показан на выставке в Екатеринославе. Шкаф прямоугольной формы, лаконичный по конструкции, выразительно и изысканно украшенный строгой геометрической резьбой по вертикали и в нижней части, с четкими геометрическими накладками и декоративными элементами из металла. Верх шкафа декорирован двумя эмалевыми плакетками прямоугольной формы. На них изображены воины или охотники (возможно, эскимосы или представители другой северной народности), вооруженные палками, в окружении собак на переднем плане. В материалах училища эти сцены названы "самоедская охота". Сюжет этих плакеток чрезвычайно искусно выполнен как с изобразительной и композиционной, так и с исполнительской точки зрения. Однако при детальном рассмотрении этих плакеток можно сделать предположение, что сюжет, скорее всего, посвящен фрагменту истории завоевания Ермаком Сибири. Эта тема была не чужда Строгановке, т. к. именно Строгановы финансировали поход Ермака для завоевания сибирских земель. Так, на первой плакетке на заднем плане отчетливо изображены своеобразные паруса русских кораблей – кочей, на которых по сибирским рекам продвигался отряд Ермака. На второй плакетке две группы людей, настроенных явно воинственно друг к другу и характерно одетых, одни – в длиннополые русские кафтаны, другие – в короткие куртки северян. Безусловно, это лишь предположение, но назвать эти сцены охотой представляется несколько сомнительным. Центральные бронзовые чеканные накладки в виде закрученных в кольца ящериц, а резная композиция на плоских чистых поверхностях дверок – скрученный в диск змей. Характерной декоративной особенностью стали крупные клепки на плоских бронзовых накладках и геометрическая резьба квадратами, покрывающая всю нижнюю часть шкафа. По своему абрису он похож на вертикально вытянутый и лаконично стилизованный ларь. В целом шкаф, выполненный в монументальной форме, в хороших выверенных пропорциях, с лаконичным металлическим декором и незначительными элементами резьбы стилизованного растительного орнамента производит впечатление сдержанной элегантности и высокого художественного вкуса при многообразной и качественной исполнительской работе – резьба, эмалевые плакетки, металлические накладки, уникальная конструкция. Композиция верха шкафа в виде крышки ларца с площадкой для декоративных часов завершает всю его лаконичную геометрическую форму, близкую позднему модерну. (Ил. 5)

На Южнорусской выставке в Екатеринославе (1910) столярная мастерская в разделе "Кабинет" представляла тот же шкаф в составе большого набора. В него входили небольшой двухместный диван, кресла, стулья, придиванный стол и шкаф-витрина. Все предметы декорированы в том же характере, что и шкаф – прямоугольными металлическими накладками, деталями в виде скрученных змей, изящными, строгими геометрическими орнаментами на конструктивных и графических формах. Ножки и детали предметов для сидения были прямоугольного сечения, с четко выверенными декоративными деталями, в чем-то напоминая работы венского Сецессиона.

Ил. 4. Фотография Строгановской экспозиции на Туринской выставке 1911 г. (шкаф для М.Т.М.)

В альбоме, посвященном обзору этой выставки, писали: "Вообще, глядя на все экспонаты и их выполнение, не верилось, что все это сделано руками учеников и учениц, так много тонкости, художественного чутья и изящества в них. Училище может по справедливости гордиться своими учениками".

На Туринской выставке внимание на себя обращало кресло в национально-романтическом стиле модерн, с богатым резным декором в виде головок, изображения Иван-царевича, лебедей, совы, которые были полихромно окрашены по резьбе. Растительный орнамент проходил по верху спинки кресла, обитой кожей, как и подлокотники и сиденье. Дополняли эту живописную форму резные балясины и геометрическая резьба ножек. Это массивное, комфортабельное кресло представляет первоклассную работу строгановских учеников в традиционном русском стиле.

В экспозиции выставки в Петербурге было представлено большое количество мебели, включая целый гарнитур с точеными витыми элементами и витыми завершиями спинок с пышной растительной резьбой. Множество открытых и закрытых резных шкафчиков и полочек на стене. Однако внимание привлекают два шкафа. Прямоугольный, невысокий, лаконичной формы шкаф с гладкими дверками, с полосой растительного узора в характере абрамцево-кудринской резьбы. Другой шкаф – также четкой геометрической формы, с гладкими плоскостями дверок и незначительной площадью резных элементов, сочетающихся с регулярными латунными переплетами стекол с фацетом, над свободной нишей в центре шкафа-буфета, что напоминает элементы уходящего русского стиля в сочетании с нарождавшимися формами геометрически-строгой конструктивности.

В экспозициях выставок экспонировалось большое количество строгановской мебели, проектов, обмеров, графических листов, представлявших и откровенные стилизации исторических образцов, и романтический русский стиль, и модерн, и новый конструктивный и сдержанный ар-деко, демонстрируя стилистическую эволюцию и поиск новых, современных форм и конструкций.

Ил. 5. Дубовый резной шкаф с накладками и эмалью.

Ок. 1910 г. (FAIL– 22 PSD. (Шкаф для М..Т.М.)

Говоря о периоде, когда директором училища был Николай Васильевич Глоба (1896–1917 гг.), бесспорно следует считать, что это был наивысший расцвет и признание Строгановки как блестящего художественного учебного заведения, со своим творческим почерком, уникальными учебными методиками, выдающимся педагогическим составом. Училище было в авангарде художественной жизни не только России, но и Европы, демонстрируя международный уровень своих методов обучения, подходов и проектов. Однако самым важным и определяющим для учебного заведения являются его выпускники, те, кого в конечном итоге выучили, подготовили в стенах училища, кто с честью и в меру своего таланта, профессиональных творческих навыков и знаний стал работать в сфере проектирования мебели, кто внес свой вклад в дело совершенствования и развития отечественного декоративно-прикладного искусства. Влияние их на развитие и популяризацию русского стиля и позднего модерна трудно переоценить, настолько важной и значимой была их деятельность в развитии профессионального художественно-промышленного образования, в производстве оригинальной и образной, яркой, красочной, декоративной и разнообразной мебели, образцы которой широко представляли современное для России той поры декоративно-прикладное искусство. Изучение этих проектов, характера и особенностей производства, выставочных показов и стратегии мастерских, а также непосредственно творчества конкретных мастеров и художников является самостоятельной темой исследования, [см. цв. ил.]

Безусловно к непревзойденным образцам мебели русского модерна относятся и работы Ф.О. Шехтеля, преподававшего в училище в 1898–1926 гг. В огромном творческом наследии мастера мебель, которую он проектировал для своих построек, занимает одно из существенных мест. Архитектурная практика Шехтеля включала огромное количество самых разнообразных мебельных проектов, большинство из которых удалось осуществить. Они занимали свое место в интерьерных ансамблях особняка Морозовой, Рябушинского, Дерожинской, интерьерах МХАТа, имении "Горки" под Москвой и т. д. Характерно, что как архитектурные проекты, так и мебельные обладали не только выразительными стилистическими особенностями, но были наделены прекрасными функциональными качествами. Его мебельное творчество хронологически проходит несколько стилевых этапов, соответсововаших временным параметрам его построек. Оно тесно связано с архитектурными проектами, соотнесенное с масштабами, пространствами, функциональными и планировочными особенностями. Ф. Шехтель ппредстает как выдающийся архитектор, успешно и выразительно работавший в целом ряде направлений – эклектике, ар нуво, рациональном и национальном модерне, неоклассицизме, каждый раз демонстрируя безмерную фантазию, богатство форм, высочайший профессиоализм. Для столовой особняка Дерожинской бы выполнен набор мебели в виде встроенных в панели объемов горки, буфетов, сервантов, в общей композиии с камином, а также стульев, которые позволяют говорить о мастерстве Шехтеля как проектировщика мебели. Этот высокий, элегантный с сиденьем, обитым зеленой кожейстул можно отнести к выдающимся произведениям мебельного искусства начала XX века. (Ил. 6)

Из учеников периода конца XIX – начала XX в., специализировавшихся по художественной обработке дерева, известно незначительное количество имен. Это: И.А. Нестеров, А.В. Пруссов, Г.М. Рычков, Савватеев, В. Серебряков, Ф. Сорокин, А.А. Топорков, В.И. Трофимов, А.И. Зиновьев, С.И. Вашков, В. Бекетов, В.И. Черненко, В. Штраус, А. Орлов, С. Чумаков и др.

Наиболее известными и плодотворными были А. Зиновьев, С. Вашков, В. Бекетов, выпускники училища, работавшие в Талашкинских мастерских княгини М. Тенишевой под Смоленском и создавшие ряд замечательных образцов мебели, украшающих сейчас любую музейную коллекцию. Они оставили выразительное наследие, представляющее отечественное искусство мебели.

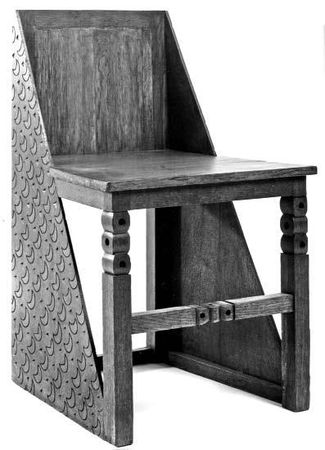

Наиболее плодотворным и уникальным мастером был Алексей Прокофьевич Зиновьев (1880–1941). После окончания Строгановки он работал в фирме Фаберже, а с 1903 по 1905 г. руководил мастерскими в Талашкине, создав свой неповторимый стиль в проектировании предметов мебели и декоративных изделий из дерева. Прежде всего, его произведения отличались удивительной пластичностью, глубинным пониманием и использованием качеств материала – дерева, яркой и изощренной фантазией и даже таким профессиональным качеством, как конструктивность, что удачно отличало его работы от проектов С. Малютина, которого Зиновьев сменил на посту руководителя мастерских. За время работы в Талашкине было выполнено огромное количество эскизов для самых разнообразных предметов мебели, излюбленных декоративных полочек и рамок для фотографий, в которых он применял различные техники вплоть до инкрустации перламутром и речными камешками, на выразительных и изысканно-пластичных изобразительных и орнаментальных композициях резьбы. И если первоначально его работы тяготели к стилистике модерна и представляли собой выдающиеся образцы декоративно-прикладного искусства этого стиля, то позже они стремятся к отчетливой конструктивности, поразительной для того времени лапидарности формы и декора. В каком-то смысле их можно даже отнести к первым попыткам дизайнерского опыта в отечественной мебели. Это и стулья-игрушки, и удивительные по лаконизму полукресло и другие предметы, выразительные, образные, пластичные, конструктивные. Свою судьбу Зиновьев связал со Смоленском, где преподавал в художественно-промышленных мастерских, будучи плодотворным и талантливым художником. (Ил. 7–8)

Владимир Владимирович Бекетов (1878–1910) после окончания училища работал декоратором в Большом театре. По приглашению М. Тенишевой 1903–1905 гг. совместно с А. Зиновьевым работал в Талашкине, разрабатывая свою линию и стилистику национально-романтического модерна. В его работах присутствует самостоятельное видение и понимание мебельной формы, своеобразные приемы применения декоративных элементов, внимание к материалу.

Известны несколько запоминающихся работ в дереве Сергея Ивановича Вашкова (1879–1914), также закончившего Строгановку и преподававшего в ней. Известность ему принесли работы в области религиозного искусства из художественного металла, так как он работал на фирме Оловянишникова. Но присущая строгановцам универсальность позволила ему создать несколько выразительных работ в мебели. Прежде всего, это запоминающийся своей формой и декором стол с резными львами на плоских опорах, соразмерный, оригинальный, связанный с архаическими образами народного искусства, а также богато украшенный металлическими накладками и элементами ларец в форме традиционного русского ларя-подголовника, с резной изобразительной композицией на крышке, и другие предметы. Многие из них сейчас входят в мебельные коллекции крупных отечественных музеев.

Известен и шкаф В.И. Черненко, самобытный и оригинальный предмет мебели, обильно декорированный и изготовленный скорее всего в Полтаве, так как после окончания училища он возглавлял Полтавскую дереводельную мастерскую, организованную губернским ведомством. Помимо этого о Черненко известно, что его работы еще в период обучения выставлялись на Международной строительной выставке в Санкт-Петербурге в 1908 г., что говорит о его оригинальном творческом мышлении и трудолюбии. (Ил. 9)

Ведущее место в сергиево-посадских мастерских и мастерских кустарного музея также занимали проектировщики и мастера, окончившие и преподававшие в Строгановке. Помимо этого ее почерк прослеживается во многих безымянных проектах талантливых выпускников, которые плодотворно трудились в других больших и малых мастерских России, создавая образцы мебели и украшая быт и дома людей.

Позже в этот ряд войдут и художники конструктивизма, кто преподавал и учился в легендарном ВХУТЕМАСе, – это Л. Лисицкий, А. Лавинский, В. Татлин, 3. Быков и другие, славная плеяда талантливых и универсальных мастеров. Они прокладывали новые пути в формообразовании предметного мира, учили думать и создавать предметы из самых простых и непритязательных материалов, ориентируясь на слаборазвитую промышленность, пытаясь вложить в свои замыслы максимум целесообразности. К сожалению, реальных образцов было создано не так много, как задумывалось, но идеи, сформулированные в эти годы, оказались настолько плодотворными, что остаются источниками вдохновения и фундаментальными основами мебельного проектирования и сейчас.

Ил. 6. Зиновьев А.П. Шкаф

Ил. 7. Зиновьев А.П. Полукресло

Ил. 8. Башков С.И. Стол