Методика преподавания была четко ориентирована на решение композиционных задач – выявление структуры построения предмета или комплекса предметов, декорировки и орнамента, узловых конструктивных и колористических моментов. Готовый проект затем изображался на бумаге обязательно в выбранном масштабе (как, правило, небольшие предметы могли изображаться в М 1:1, т. е. в натуральную величину, более крупные – в М 1:2; 1:5; 1:10; архитектурные объекты – М 1:50; 1:100 и т. п.), в графике и цвете (акварель, гуашь, клеевые краски), с обозначением размеров или с масштабной линейкой, необходимыми планировками и чертежами, отдельными деталями и аннотацией, в которой пояснялось, что это за проект, его предназначение и особенности, запроектированные материалы и техника изготовления.

К великому сожалению, материалов по классу композиции предметов из дерева старой строгановской школы сохранилось очень и очень мало. В фондах музея находятся немногочисленные рисунки, эскизы, проекты отдельных декоративных предметов, проекты мебели, включая обмерные работы и сами ученические композиции. В некоторых работах представлены полные наборы интерьерного убранства. Эскизы декоративных предметов представляют собой небольшие ларцы, шкатулки, деревянные блюда, обильно украшенные резьбой, вставками из резной слоновой кости (или другого материала), причем пышная резьба, сочетаясь с покраской, тонированием и золочением, придает этим проектам мощный декоративный образ. Оригинальностью отличаются и росписи на дереве, преимущественно это растительный орнамент, близкий текстильному по насыщенности рисунка, завитков, цветов и мощному колористическому звучанию. Присутствуют и солярные знаки, мифологические персонажи, сирины, львы, русалки, крупные цветы, близкие традиционным для русского искусства эмалевым рисункам.

В стилистическом направлении отчетливо просматриваются несколько направлений, которых придерживались в композициях: это реплики и интерпретации исторических стилей – ренессанса, барокко, рококо, классицизма, ампира и т. д. и большое влияние модерна. В начале XX в. актуальным становится рационалистическая линия позднего модерна, идущего на смену пышности и узорочью, лаконизм, ясность и чистота форм которого становится предвестником ар-деко. Но, безусловно, самым главным, самым ярким и значимым для Строгановки был русский стиль. Именно он становится, как мы сказали бы сейчас, "брендом" и знаковым стилем этого периода – рубежа XIX–XX вв. – для огромного большинства строгановских проектов. Некоторые проекты из фондов были опубликованы в монографии Е.Н. Шульгиной и И.А. Прониной "История Строгановского училища" и в статье О.Л. Голубевой в книге "Строгановская школа композиции", но многие остались еще неизвестными.

Помимо мебели и предметов интерьера в фондах есть проекты небольших архитектурных сооружений, павильонов для выставок и празднований, благотворительных базаров, которые были очень популярными в то время и требовали небольших временных сооружений, ярких и выразительных по своим формам. Кроме них встречаются небольшие часовенки и то, что можно назвать малыми архитектурными объектами, запроектированными из дерева. Однако многие из этих проектов были выполнены в декоративно-рисовальной мастерской, наиболее близкой архитектурной тематике.

Все эти сохранившиеся работы представляют собой разрозненные эскизы и проекты учеников разных классов и, безусловно, разного достоинства по качеству исполнения и оценкам. Многие из них не подписаны, или же подписи невозможно прочитать, нет датировок, другие не имеют аннотаций и названия проекта, так что можно лишь догадываться об их предназначении. Тем не менее, они дают возможность в самых общих чертах представить характер строгановского "проектирования" или композиции по специальности художественной обработки дерева, которая была в то время.

Первыми по программе были обмерные задания. Как и в современной методике, обучение композиции начинали с обмера исторических образцов западноевропейской и русской мебели и изображения их на бумаге в заданной технике и приемах. Именно на обмерах изучалась и сама мебель, от формы в пространстве к изображению в масштабе, вырабатывая знание и конкретное понимание конструкции, пропорций, декоративных деталей и художественных техник, умение достоверно и выразительно передать их на бумаге, в покраске, графике, светотеневой моделировке, черчении тушью. После обмеров исторической мебели, которые делали в более мелких масштабах, чем это практикуется сейчас, получив необходимые знания и навыки, ученик мог перейти к самостоятельному проекту, владея языком проектной графики, [см. цв. ил.]

К проектам приступали с создания эскизов небольших, функционально простых вещей – настенные полки, шкафчики самых разных конфигураций и отделок. Интерес представляют эскизы К. Буткина – проект резной полочки с зеркалом, выполненный в традиционной графической технике и акварельной покраске, нач. XX в. Другой пример резной полки с деликатным тонированием – ученика II класса II отделения Башкирова, акварель, нач. XX в. Эти проекты объединяет тщательность проработки формы, хорошая степень отрисованности проектов и мастерство графической подачи. Однако не все эскизы мебельного фонда обладают подобной высокой графической подачей.

Отвлекаясь от темы проектирования, нужно сказать, что отделение художественной обработки дерева было наиболее близко архитектурной тематике, что требовало навыков в архитектурной графике, четких чертежей и в целом проектного мышления. Благодаря этим высоким требованиям именно из этого отделения дерева выходили впоследствии великолепные специалисты-художники, которые получив широкое академическое образование и навыки мастерства, становились выдающимися графиками-станковистами, иллюстраторами, ксилографами.

В фонде эскизных проектов находятся три проекта ларцов, выполненных из дерева. Первый из них – сложной пластической формы, пышно декорирован резьбой и росписью с орнаментальными цветочными композициями, орнаментами в клеймах, по полю и в резервах, с изображением косматых и вальяжных львов и изящных птиц, отличается богатством пластики и удивительным живописным колоритом, напоминающим по мощности и цветовому звучанию барочные темы. [см. цв. ил.] Другой проект, более лаконичный по форме, расписан характерными для эпохи модерна извилистыми линиями и фантазийными образами подводного царства, стилистически выдерживает колорит – в голубых сближенных цветах. Еще один оригинальный проект ларца с объемной расписной резьбой в виде цветочной композиции и вставками-клеймами, возможно из резной кости, насколько можно судить по изображению на перламутровых раковинах. В боковых клеймах изображения князей, а в центре архитектурная панорама Кремля с куполами соборов. Резная костяная ручка и небольшие ножки в форме желудей придают законченность всей этой нарядной, праздничной композиции, [см. цв. ил.]

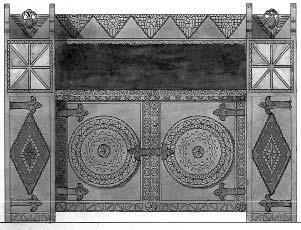

Характерными проектами в русском стиле были невысокие шкафы с крупными резными солнечными знаками на распашных дверках, талантливо интерпретируя традиционные образы и формы церковных свечных ларей, четко и гармонично нарисованные, лаконичные по конструкции и мощно декорированные. Проекты выполнены на бумаге с живописной акварельной тонировкой и четкой графикой. (Ил. 1)

Ил. 1. Проект шкафчиков

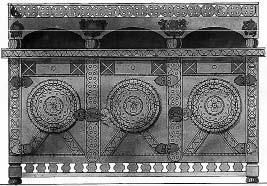

К работам в русском стиле относятся большинство проектов, шкафы, столики, небольшие буфеты, кресла и т. д. Все их объединяет хорошее видение пропорций, понимание эргономики и конструктивных основ формы, осмысленное представление о технологии изготовления, столярно-мебельном производстве. При этом наиболее излюбленным типом декора оставалась резьба самых разных типов и видов, от мелкой, почти гравировки, до высокой, объемной и выразительно-пластичной. Применяли фигурные филенки с резным или живописным декором, декоративные живописные сюжеты на разные темы – Сирины, берегини, львы, сцены с изображением людей, портреты, цветочные композиции и т. д. Так, интересен проект шкафчика с распашными дверками, декорированный геометрической резьбой и крупными клеймами с живописными букетами цветов, фигурными петлями и пропильными орнаментами на царгах. При всей логике конструкции предмета, внимание акцентировалось на декоративной составляющей, которая порой превалировала над формой. (Ил. 2)

Ил. 2. Проект шкафа с пропильным орнаментом.

Удивительно тонкий по своему живописному декору лаконичный шкаф с изображением портретов и сцен.

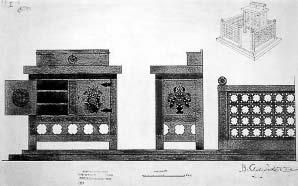

Проект учащегося 1 курса 1 отделения В. Буравцева представляет собой высокий, стройный шкаф с крупным резным верхом и изображением берегини, затерявшейся в пышных завитках растений, с обильным геометрическим и растительным орнаментальным декором, ящичками с архитектурными резными гирьками и филенчатыми резными дверками в нижней части. Не-Ил. 1. Проект шкафчиков смотря на ТО, ЧТО ЭТО проект 1 курса, здесь грамотно, в хорошей графической подаче представлен предмет, отличающийся хорошими пропорциями, оригинальной и изящной формой и в целом замыслом. (Ил. 3)

Наряду с пышными декоративными композициями и обильным декором чуть позже начинают появляться проекты с более сдержанными декоративными мотивами. В них возникают большие чистые плоскости щитовых конструкций, ясная логика формы и новые композиционные схемы с небольшим количеством хорошо организованных в клеймах или поясах декоративных элементов. Эти проекты ближе к более поздней рациональной линии модерна даже по цвету проектов: их отличает тонкий, сложный, розово-лиловый, сероватый колорит. Важным становится и изменение самой конструктивной схемы предметов.

Обращают на себя внимание проекты кресел. Первое из них – проект резного кресла учащегося Гаврилова. По конструкции и форме оно тяготеет к традиционным прототипам жесткого кресла с подлокотниками, однако по декору – предстает в виде виртуозного мебельного предмета, обильно украшенного цветочным и геометрическим орнаментом. Другое кресло-трон выполнено в фантазийном характере, представляя собой некий антураж то ли театрального действия, то ли принимая участие в убранстве сказочно-мифического интерьера. Монументальное по форме и конструкции, с мощным полукругом глухой спинки, оно сплошь покрыто резьбой и росписью, представляя собой выразительный проект высокого художественного вкуса и мастерства и при всем обилии декора его нельзя назвать перегруженным, а величественный образ и феерическое узорочье делают этот проект жемчужиной творческой фантазии автора.

Ил. 3. Буравцев В. Проект шкафа.

(Меб. Строг. Фонд)

Помимо мебельных предметов в проектных заданиях были и более крупные задачи – решение целых интерьерных комплексов. Это были уже не один-два предмета, а целая номенклатура функционального набора, решенного в единой стилистической и конструктивной системе. При этом выполнялись фасады и боковые виды всех предметов, также дополненные небольшими перспективами, которые давали представление о форме предмета в пространстве. Так, в набор входили: невысокий буфет и стол, кресла, киот и аналой. Все предметы решены в русском стиле с характерными формами стола, с точеными балясинами и шарами и мощным подстольем. Квадратные спинки жестких деревянных кресел имеют характерный пропильной и резной декор, подобный историческим т. н. монастырским креслам, ценнейшим музейным образцам и относятся к самым древним памятникам русской мебели, [см. цв. ил.]

Проект вестибюля ученика VII класса Вс. Серебрякова (1916) в русском стиле полностью выполнен из дерева. Бревенчатые стены, деревянные лестницы с балюстрадами и перилами, резные фигурные столбы. В единой стилистике выполнены и предметы мебели – большая скамья-диван и стол в традициях древнерусской мебели. Дополняют интерьерный комплекс светильники в виде крупных светцов и цветная изразцовая печь, создавая целостный архитектурно-художественный ансамбль, соразмерный и гармоничный, с ярко выраженным художественным образом русского терема, со сложной пространственной структурой и монументальным характером. В проекте представлена развертка стены интерьера, в графике и покраске, с небольшим планом, раскрывающим пространственную композицию помещения.

Это краткий обзор наиболее интересных и характерных проектов, дающих представление о характере и формах проектных заданий, технике и стилистике их исполнения. Безусловно, есть проекты, выполненные не столь тщательно и успешно, некоторые страдают от небрежности исполнения, другие не предъявляют сколько-нибудь законченной и ясной проектной идеи. Однако все в целом они представляют историческую картину и дают понятие о методиках, на которых учились поколения строгановских художников, которые затем успешно работали в отрасли и в сфере искусства.

Обучение ремеслу начиналось с приобщения к нему в мастерских, в осуществлении проекта в материале, что для Строгановки было оптимальным решением, так как преследовало и сразу решало несколько задач. Прежде всего, в мастерских ученики приобщались к ремеслу, изучая его из рук в руки от мастеров, что для прикладников является чрезвычайно важным. Воспроизводя свои проекты в натуре, в материале и технологиях, они тем самым воспроизводили и досконально изучали процесс производства, что позволяло им в дальнейшем более грамотно работать с формой и материалом. В-третьих, они создавали реальные предметы декоративно-прикладного искусства, и конкретно мебели, которые становились убедительными и показательными для профессии экспонатами выставочных и конкурсных показов. И, наконец, изготавливали предметы по заказам частных лиц и для продажи.

Этот период ознаменовался для столярных мастерских работами в различных направлениях, что можно заключить по сохранившимся в музее образцам и, к сожалению, немногочисленным выставочным фотографиям. Однако они дают отчетливое представление о типах и видах изделий, о приоритетах в композиции и характере проектов, стилистических поисках.

В материалах училища было несколько названий мастерской – столярно-мебельная и резчиская, столярно-резная и мебельная мастерская была основана в 1904 г. Возглавил ее выпускник училища Г.М. Рычков. Занятия в мастерских проходили с первого класса до выпускной работы. Учащиеся вырабатывали навыки столярного мастерства, изучали различные материалы и технологии, декорационные техники и художественные приемы. Изучали виды и типы разнообразной резьбы (геометрический, растительный, архитектурный), начиная от неглубокой поверхностной гравировки до высокого рельефа. Большое внимание уделялось освоению разнообразных видов художественных техник и отделки – таких как инкрустация, маркетри, росписи масляными и клеевыми красками., токарные работы и др. Знакомство с художественными технологиями, практические навыки и хорошее ручное мастерство давали возможность учащимся выполнять свои проекты в материале. Первоначально делали небольшие композиции в виде всевозможных настенных полочек, подвесных шкафчиков, рамок для живописи и популярных фотографий, этажерок, подставок и т. д. с различными орнаментами и декоративными отделками. Эти небольшие предметы были чрезвычайно распространены и востребованы в интерьерах жилых домов.

Важным было и исполнение точных копий с образцов исторический мебели разных стилей из богатого собрания Строгановского музея, которое специально формировалось с целью обеспечения первоклассных и разнообразных образцов для изучения и копирования. Так, великолепные комоды и бюро заказывались во Франции с экспонатов Версаля и Лувра. Мебельная коллекция пополнялась копиями со стилевых предметов, усадебной мебелью, различными дарами.

Крупные и сложные выставочные образцы, которые затем экспонировались на различных выставках, делали в качестве групповых заданий. Учащиеся под руководством мастера или преподавателя изготавливали отдельные детали или агрегаты крупного предмета, которые затем собирались в единую конструкцию, объект – шкаф, буфет, стол, кресло и даже целый мебельный набор. В отдельных случаях делали мебель церковного предназначения, в ансамбль которой входили иконостас, аналой, лари и все резное деревянное убранство интерьера. Участие на выставках ставило дополнительные задачи не только высокого художественного качества и оригинальности образца, но и безупречного его исполнения в натуре, в материале, что было чрезвычайно важным для представления работы училища в целом – методики его преподавания, творческого и исполнительского навыков и мастерства, которые не рассматривались отдельно от художественного предмета, составляя с ним единое и нераздельное целое.

В старших классах воспитанники могли исполнять свои творческие работы, реализовывать сложные авторские композиции по своим рисункам и шаблонам, применять весь арсенал освоенных художественных техник и технологий, ориентируясь на свои навыки и умение. "В мастерских училища были выполнены многочисленные работы, в том числе: крупные мебельные наборы, т. к. полный набор мебели для столовой в русском стиле и для обстановки разных комнат; помимо этого изготовлялись отдельные предметы – шкафы, столы, буфеты, стулья, кресла. Но самым, пожалуй, излюбленным и массовым произведением столярных мастерских было огромное количество самых разнообразных полочек, шкафчиков и других мелких мебельных предметов, которые были очень востребованы, хорошо продавались в специализированном строгановском магазине и представляли собой статью дохода училища".

Число мебельных образцов, выполненных когда-то в мастерских старой Строгановки, еще более скупо, чем оставшиеся немногочисленные эскизы проектов.