По окончании курса ученики получали звание подмастерьев, а по истечении трёх лет работы в частных мастерских или на фабрике, после предоставления сведений в Совет мастерской, звание мастера. Есть сведения о том, что выпускница учебных мастерских в Нахичевани, Попова, поступила в Строгановское училище.

Деятельность учебных мастерских была направлена не только на обучение молодёжи, хотя это конечно было главным, но и на образование уже работающих кустарей. Вечерние занятия по рисунку в Рыбной Слободе посещало 7 человек 3 раза по 2 часа в неделю. В Нахичевани подобные классы посещали 42 человека. Они были бесплатными и содержались на средства города. В отчётах отмечалось, что мастера всё чаще обращаются в учебные мастерские за советом и помощью.

Как и в Строгановском училище, в учебных мастерских сложилась практика проведения выставок-отчетов, проходивших два раза в год: на Рождественские и Пасхальные праздники. Выставки устраивались в уездных и губернских городах. Изделия учащихся демонстрировались и на всероссийских и всемирных выставках. На Южно-Русской выставке в Екатеринославе в 1910 г. работы учебных мастерских с. Красное и Нахичевани получили большую золотую и большую серебряную медали. Все учебные мастерские представили свои изделия и на второй Всероссийской кустарной выставке 1913 г., а также на Всероссийской Промышленной выставке в Киеве. Однако, несмотря на явные успехи учебных художественно-ремесленных мастерских, в оценке их деятельности не было единодушия. В обозрении второй Всероссийской кустарной выставки отмечалось: "…кустари новаторы обоих волжских центров, костромского и казанского, оторвались от простонародных задач, работают для зажиточных горожан, преимущественно в стиле модерн, обходя национальные темы и как будто не подозревая даже возможности применения своих талантов и умения к задачам общенародным". Действительно, выставочные работы учебно-ремесленных мастерских мало отличались друг от друга. Общий стиль так называемого "кустарного модерна" прослеживается и в их формах, и в орнаментике. К тому же выпускаемые мастерскими изделия в основном носили выставочный характер и "…затем расходятся по коллекциям любителей, как курьёзный образец новых исканий". Однако же следует учитывать, что в 1908–1909 гг. был только первый выпуск подмастерьев, а к 1913 г. общее количество работающих кустарей, окончивших мастерские, в каждом центре не превышало 180–200 человек, что в масштабах промысла было каплей в море.

Сами современники так оценивали практически десятилетний опыт работы мастерской с. Красное: "Что же касается того, насколько отразилось влияние мастерской на промысел, то судить об этом более определённо в настоящее время трудно, во-первых потому, что мастерская эта учреждение молодое, а промысел стар и громаден, а во-вторых потому, что все учреждения такого типа всегда на местах сразу своего влияния оказать не могут, в особенности в тех случаях, когда учреждения эти попадают в среду некультурную, невежественную, закостенелую". Таким образом, на данном этапе становления и развития художественно-ремесленных учебных мастерских стояла задача сохранения промысла, повышения общего культурно-образовательного уровня мастеров-кустарей, воспитание у них художественного вкуса, восстановление технического мастерства. Всё это взяли на себя профессиональные художники-рисовальщики. Конечно, они передавали мастерам тот опыт и те знания, которыми владели сами, отсюда и некая стилевая унифицированность, но на данном этапе, по-видимому, иных результатов и не следовало ожидать, так как промыслы утратили к этому времени ту живую, питательную среду, которая основывалась на художественной образности народного искусства. Следующим этапом возрождения промыслов было сохранение и научное изучение всего наследия, которое не могло осуществляться без профессионального художественно-промышленного образования. К сожалению, этот процесс был прерван известными историческими событиями: Первой мировой войной, а затем революцией.

Примечания

ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 73. Д. 4984. Л. 2.

Гартвиг А. 75-летие Строгановского училища. М., 1901. Ч. 1. С. 113.

Указатель русского отдела Венской Всемирной выставки 1873 г. СПб., 1873. С. 154.

С 1843 г. существовал воскресный рисовальный класс при "Мещанском рисовальном отделении" Московского Дворцового архитектурного училища, с 1843 г. называлась 1-й рисовальной школой. Строгановское училище до объединения называлось 2-й рисовальной школой.

Там же. С. 155–156.

Неделя строителя. 1891. № 19. С. 141.

Исаев П.И. Краткий обзор практического обучения в Строгановском училище. (Рукопись).

Воспоминания Ф.П. Бирбаума // Фаберже – "министр ювелирного искусства". М., 2006. С. 58–59.

Шульгина Е.Н., Пронина И.В. История Строгановского училища. М., 2002. С. 221–225.

Цит. по: Супрун Я.Я. Художественно-промышленные школы Москвы и Петербурга и народное искусство второй половины XIX – начала XX века // НИИХП. Сб. трудов. Вып. 6. М., 1972. С. 115.

В Красном основной преподавательский состав был представлен выпускниками Строгановского училища: С.Г. Монастырский, В.М. Анастасьев (руководил с 1908 г.), В.А. Апухтин, К.А. Апухтина и др.; заведующим мастерской в Рыбной Слободе был также выпускник Строгановки А.К. Триандафиллидис. В настоящее время мы не знаем, где учился руководитель учебной мастерской им. М.В. Попова в Нахичевани С.Г. Недлер, но здесь преподавала выпускница Строгановского училища Л.В. Добровольская.

Годовые отчеты о деятельности художественно-ремесленной учебной мастерской им. М.В. Попова в Нахичевани. Ростов-на-Дону, 1906–1916 гг. С. 21.

Там же. С. 16.

В Рыбной Слободе общеобразовательные предметы не преподавались, только специальные.

Годовые отчеты о деятельности учебной мастерской ювелирно-чеканного дела в с. Рыбная Слобода. Казань. 1909–1916. С. 6.

Там же.

Там же.

Там же. С. 7–8.

Годовые отчеты о деятельности художественно-ремесленной учебной мастерской с. Большое Красное. Калуга. 1909–1910. С. 11.

Годовые отчеты с. Рыбная Слобода. Казань. С. 8.

Отчеты о деятельности художественно-ремесленной мастерской в им. М.В. Попова в Нахичевани. 1906–1916 гг. Ростов-на-Дону. С. 19.

Там же. С. 11.

Там же. С. 6.

Русское народное искусство на второй Всероссийской кустарной выставке в Петрограде в 1913 г. Пг., 1914. С. 66.

Там же. С. 67.

Годовые отчеты о деятельности… с. Красное. С. 35.

Н.В. Глоба, Г.В. Монахов и филиал Строгановского училища в Гжели. Дореволюционные и советские 1920-е гг

Г.П. Московская

Т.Л. Астраханцева

Гжель в своем уникальном развитии прошла много этапов, знала периоды подъемов и спадов творческой активности. То, что происходило на промысле в начале XX в., в исторических описаниях обычно озвучивается немногословно и кратко, подчас – одним абзацем или даже одной фразой: "промысел затух, почти умер". Еще более унылая картина рисуется в послереволюционные годы, когда Гжель находилась якобы в совершенном ремесленническом упадке. Однако документы, факты, сведения, добытые за последнее десятилетие, позволяют сегодня иначе посмотреть на производственно-художественную жизнь Гжели первой трети XX столетия. И при более детальном изучении обнаруживаются интересные и неожиданные факты, позволяющие взглянуть на промысел по-новому, получить более богатое и разнообразное представление о его внутренней жизни, о связях и контактах с внешним миром и, главное, о существовавшей здесь художественной школе, системное развитие которой в конечном итоге и обеспечило возрождение гжельской керамики во второй половине XX столетия. Огромная заслуга в создании и развитии последней принадлежала Строгановскому художественно-промышленному училищу, ставшему на рубеже веков главным действующим лицом в системе русского художественно-промышленного образования, его базовой, "корневой" составной и его директору – Николаю Васильевичу Глобе.

В 1899 г. Советом Строгановского училища, называвшимся тогда еще Училищем технического рисования, было принято решение о создании пяти филиальных отделений Строгановского училища для специального преподавания и подготовки мастеров народных промыслов в Московской и Воронежской губерниях. В частности, в 1900 г. "в селе Речицах Бронницкого уезда Московской губернии были открыты классы рисования и живописи по фарфору для кустарей, работающих на фарфоровые фабрики".

Строгановский филиал расположился в центре села, ориентировочно на месте современного здания Экспериментального керамического завода Московского Союза художников (б. "Всекохудожника") по соседству с домом старшего мастера Керамической мастерской Строгановского училища, а по сути, ее руководителя – Монахова Георгия Васильевича. (Ил. 1) Здесь же поблизости находились церковь Св. Вознесения (1864) и Речицкая больница.

Речицы являлись одним из самых больших гжельских сел и главным керамическим центром региона со множеством малых предприятий, выпускавших продукцию из различных керамических материалов, начиная от изразцово-кирпичного, гончарно-горшечного и майоликового и кончая фарфоро-фаянсовым производством. Самыми известными к концу XIX столетия в Речицах были четыре завода: фабрика М. Куреного, существовавшая здесь с 1861 г., Н. Жадина – с 1871, завод Фартальных – с 1843 и Попихиных – с 1845.

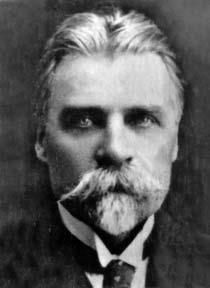

Ил. 1. Георгий Васильевич Монахов. Фото 1910-х гг.

В выборе месторасположения Строгановского филиала в пользу Речиц говорил еще и тот факт, что это село было не только родиной самого Г.В. Монахова, который, работая долгие годы в московском училище, никогда не порывал со своей родиной, но и то, что оно было связано со многими яркими знаменитостями и керамическими открытиями, такими как Афанасий Леонтьевич Киселев и его "бронзовый товар". Ведь без секретов старых речицких мастеров вряд ли смог прийти Монахов к изобретению кристаллических глазурей, как и ко многим другим достижениям, прославившим Керамическую мастерскую училища в начале XX в., [см. цв. ил.]

2 октября 1900 г. Н.В. Глоба пишет главе Губернской земской управы Николаю Николаевичу Хмелеву письмо, в котором сообщает, что: "Вопрос об организации Строгановским Училищем классов технического рисования в Речицком школьном районе решен положительно и на тех же основаниях, какие были приняты при организации подобных классов в с. Лигачево Московского уезда, Строгановское училище принимает на себя наблюдение за постановкой и ведением учебного дела, назначает преподавателя рисования и вознаграждения ему 600 рублей в год, а Губернская земская управа со своей стороны представляет просторное, светлое и вообще удобное помещение как для самих классов, так и для преподавателя, классную обстановку и кроме того дает средства на приобретение учебных пособий, рисовальных материалов и принадлежностей". (Московская Губернская земская управа на устройство и рисовальные принадлежности выделит 97 руб. 63 коп., в дальнейшем еще 3270 рублей и 3300 рублей на оборудование). Из этого письма мы также узнаем, что "с 20 сентября с/г уже утвержден Учебным Отделом Министерства Финансов преподавателем рисования Петр Яковлевич Овчинников" (1879–1915) – выпускник Строгановского училища. Глоба намеревался ехать со своим протеже в Речицы, "чтобы устроить его там", но ввиду нездоровья поехать не смог. "А потому, – сообщает Глоба, – он (Овчинников – ред.) явится к Вам для получения от Вас надлежащих указаний и распоряжений относительно помещения и проч.".

Из этого письма видно, что, выдвигая лучших выпускников училища на ответственные должности, Н.В. Глоба лично принимал активное участие в их трудоустройстве, сопровождая их к месту назначения.

Однако П.Я. Овчинников, по неизвестным пока причинам, преподавать в Гжели не стал или работал там какое-то незначительное время. Известно, что он обосновался в Сергиевом Посаде, где стал заведующим рисовального класса при учебной игрушечной мастерской. А в Гжели его место с января 1901 г. займет Викентий Павлович Трофимов, выпускник Строгановского училища того же 1899 г., брат известного керамиста-скульптора Константина Павловича Трофимова. В. Трофимов проработает в Гжели до 1904 г., хотя в гжельских экзаменационных ведомостях будет значиться до 1910 г..

Ил. 2. Гжель. Село Речицы.

В гжельский филиал приехал талантливый художник, мастер орнаментальной росписи, получивший на Всероссийском конкурсе рисунков по художественной промышленности 1898 г. 1-ю премию, учрежденную Е.П. Великой кн. Елизаветой Федоровной, а по итогам конкурса 1899 г. за композицию серебряного письменного прибора в русском стиле – 1-ю премию фирмы М.П. Овчинникова. Он и в Гжели продолжал заниматься творческой деятельностью, выполнять заказы знатных особ .

Из отчета Строгановского училища о деятельности рисовального класса в с. Речицах Московской губернии Бронницкого уезда за 1900/1901 г., подписанного Глобой и В. Трофимовым, видно, что занятия первого учебного года начались 10 января 1901 г. и что "10 декабря 1900 года было нанято помещение для рисовального класса и заказана необходимая для него мебель – 12 складных столиков и столько же табуреток по образцам, взятым из Строгановского Училища". "Деньги за помещение Рисовального класса (2 рубля) и за отопление его (10 руб.) по 10-е февраля 1901 года получил Никита Антонович Фартальнов". В том же отчете сказано, что занятия продолжались до 1 мая 1901 г. "Учащихся было: посещавших класс ежедневно – 8 чел., неправильно – 5 чел. Итого – 13 человек. Из них шесть человек занимались элементарным рисованием, остальные семь через два месяца были уже допущены к композициям гончарной посуды как более подготовленные в Земском училище". Правда, жалованье преподавателя составляло уже 450 рублей, а не 600 рублей обещанных.

Ил. 3. Село Речицы. Церковь Вознесения Господня. 1860. Фото нач. XX в.

В отчете за 1903–1904 гг., составленном преподавателем рисования И.Г. Смирновым, мы узнаем, что "занятия, как и в прошлом году, происходили ежедневно с 5 до 7 вечера, кроме воскресенья и праздничных дней. Посещали классы крестьяне села Речицы, в возрасте от 10–18 лет, человек восемнадцать, двадцать, преимущественно девочки, потому что распиской посуды занимаются женщины, кроме 5–6 человек, работающие на фабрике. Брали у меня рисунки на дом и рисовали в свободное время, за советом и правкой приходили ко мне на дом. Рисование ведется применительно к фарфоровому и фаянсовому делу с копированием увражей, делают компиляцию и композицию рисунков посуды, ваз и других изделий из фаянса".

По окончании курса работы гжельских учеников представлялись на рождественский экзамен и по методике преподавания оценивались преподавателями Строгановского училища. Из них "11 человек удостоены денежной награды, двое похвалы педагогического совета". Сохранились требовательные и экзаменационные ведомости учащихся, коим выданы награды по художественным экзаменам за 1909, 1910, 1911 и 1913 гг., в которых поименно указано количество и выданная им сумма.

Ил. 4. Речицкая больница. 1883.

Занятия в классах заключались, главным образом, в практических работах по изучаемому мастерству и необходимым художественным предметам с правом через 3 года получать звание мастера. Плата за обучение, вносимая два раза в год, составляла 30 рублей. По окончании выдавалось свидетельство на звание подмастерья.

Курс обучения, как и в других филиальных отделениях, составлял 4 года.

Должны были приниматься лица не моложе 12 лет, но на практике было иначе. Каждый заводчик, владелец мастерской стремился устроить сюда своего ребенка уже с 7-10 лет.

По Уставу, принятому в 1910 г., при мастерской находились музей и библиотека, в которой население имело возможность знакомиться с рисунками и лучшими образцами как заграничной, так и русской художественной посуды (многие экземпляры представляла богатая библиотека Строгановского училища).

После ухода в 1904 г. В.П. Трофимова заведующим филиалом становится окончивший Строгановское училище (1904) и успевший уже проработать здесь преподавателем рисования Павел Григорьевич Смирнов. Из переписки 1909 г. зав. филиала с директором Училища понятно, что Смирнов пытается наладить в филиале гончарное дело, т. е. открыть образцовую гончарную мастерскую, в которой более серьезно могли заниматься формообразованием. Обращаясь к директору Глобес просьбой, он указывает на важность ее открытия, "на которой бы обучались бы крестьяне всего гжельского куста (более 25 деревень)". "Несмотря на то, – продолжает он, – что более ста лет Гжель славится своей фарфоровой и фаянсовой посудой, гжельский фабрикант далеко не отличается высоким качеством. Формы изделия тяжелы, грубы, сервизные вещи не ровны, раскраска лубочная. Поэтому гжельская посуда не может конкурировать с посудой фабрик Кузнецова, Корнилова и других". К ходатайству прикладывались обстоятельно составленная смета и затраты на содержание и оборудование мастерской, в которой могли работать 15–20 человек, на дрова, массу, краски, кисти, художественные пособия, жалование зав. мастерскими (1200 руб.), оплату квартиры и скульптора-моделыцика (960 руб.). Не забывались затраты на награды учащихся к Рождеству Христову и на Пасху.