30 ноября 1837 года

Оторванная от своих прежних корней, получая скудные сведения из России о родных и друзьях, Екатерина Николаевна стремилась поскорее ответить на письма брата Дмитрия, с которым еще с детства была дружнее, чем с сестрами:

"Сульц, 30 ноября 1837 года.

Едва я избавилась от своего карантина, дорогой Дмитрий, как спешу ответить на твое милое, любезное письмо. Я получила его через несколько дней после родов, и оно доставило мне большое удовольствие, как и вообще все письма, что я получаю от моей семьи, что к моему крайнему огорчению бывает очень редко. Мой муж сообщил тебе о рождении твоей достопочтенной племянницы мадемуазель Матильды-Евгении, имею честь тебе ее рекомендовать.

Ты сообщаешь мне о рождении сына у Сережи, я его искренне поздравляю и желаю ему всякого благополучия. Это, однако, не мешает мне на него серьезно сердиться за то, что он до сих пор не отвечает на мое письмо, что я послала ему из Петербурга; передай ему мои упреки и скажи, что именно по этой причине я с тех пор ему ничего не писала. Вы будете иметь счастье этой зимой принимать почтеннейшую Тетушку; мне кажется, этот визит, который тебе совсем не улыбается и без которого ты охотно обошелся бы. У меня было намерение ей написать, чтобы сообщить о рождении Матильды, но причина, что ты мне приводишь, ее молчания в отношении меня такова, что я не осмелюсь больше компрометировать ее доброе имя в свете перепиской со мною. Я тебе признаюсь, однако, что не очень понимаю эту фразу, потому что судя о других по себе, я не постигаю, как можно вносить расчеты в свои привязанности; если только любишь кого-нибудь, какое может быть дело до мнения света, и не порывают так всякие отношения с человеком, если только он не подал к тому повода. Итак, я имею честь засвидетельствовать ей свое почтение и распрощаться, потому что теперь она может быть уверена, что больше не услышит обо мне, по крайней мере, от меня.

Я бесконечно благодарна Ване за привет, поцелуй его нежно; как только я узнаю, что он где-то обосновался, я ему напишу. Что поделывает отец, ты мне ни слова о нем не говоришь, напиши мне, как он, и пришли мне его портрет, который ты мне обещал, тот, что у тебя в кабинете.

Ты хочешь, чтобы я сообщила тебе подробности о Сульце. Я очень удивлена, что ты его не нашел на карте Лапи, он там должен быть, посмотри хорошенько. Это очень милый город, дома здесь большие и хорошо построенные, улицы широкие и хорошо вымощенные, очень прямые, очаровательные места для гулянья. Что касается общества, то я совсем шокирована тем, что ты так непочтительно говоришь о достопочтенных жителях этого города. Общество, правда, невелико, но есть достаточная возможность выбора, а ты знаешь, что не количество, а качество является мерилом вещей; что касается развлечений, то они тоже у нас есть: бывает много балов, концертов, вот как!

Передай, пожалуйста, прилагаемое письмо Доля (Нина Доля - компаньонка или гувернантка семьи Гончаровых. - Авт.), я не знаю, как ей его переправить, полагаю, что она при детях Натали. Напиши мне о моих бывших горничных, у вас ли еще Авдотья? Я многое отдала бы, чтобы ее опять иметь, потому что та, что здесь у меня, настоящая дура, решительно ничего не умеющая делать.

Поцелуй от меня все семейство, муж благодарит тебя за память и просит передать привет, а я целую тебя от всего сердца.

Твоя любящая сестра К. де Геккерн.

Барон (Луи Геккерн. - Авт.) просит передать тебе наилучшие пожелания".

Несмотря на внешне вполне оптимистичный тон письма, в нем между строк ясно угадывается далеко не веселое настроение Екатерины. Она прекрасно понимает, что произошло, но у нее не хватает духу признаться в этом ни себе, ни тем более родным. Ее разделила пропасть с семьей Гончаровых. Разорвалась нить дружбы, сердечной привязанности, идущая из самого детства сестер, и этого было уже не поправить. Как невозможно было поправить взаимоотношения старших сестер Загряжских - Екатерины Ивановны и Натальи Ивановны. В марте 1837 года они рассорились навсегда. Время не только не остудило негативных эмоций, но, напротив, укрепило Екатерину Ивановну в решении полного и окончательного разрыва со своей младшей сестрой.

11 декабря 1837 года

Е. И. Загряжская в своем завещании, составленном еще в 1826 году, специальной надписью подтвердила прежнее распоряжение о том, что после ее смерти все ее состояние должно перейти исключительно старшей сестре, Софье Ивановне де Местр. Наталье Ивановне Гончаровой по завещанию не отходило ничего. Но это отнюдь не мешало одинокой тетке Загряжской "продолжать относиться с материнской нежностью" к "Ташеньке", "Душке", как называла она свою младшую из племянниц. В то же время со старшей, Екатериной Геккерн, сложились вполне определенные отношения, которые, в силу крутого нрава тетки, не переменились с годами. Она так никогда и не простила содеянного той, которая была названа ее именем.

Тетка Загряжская проявила удивительное заступничество за Наталью Николаевну, в отличие от ее матери, которая нежно относилась к Екатерине и все оставшиеся годы состояла в переписке с домом Дантесов. Однако горечь обиды в адрес сестры (Е. И. Загряжской) не давала покоя сердцу Натальи Ивановны, и позднее она доверительно делилась этим со старшим сыном:

"Поистине тяжело и горько быть несправедливо осужденной своими самыми близкими людьми, особенно теми, с кем прошло детство и юность. Казалось бы, эти первые узы дружбы сестер должны остаться неразрывными, так как были завязаны в лета, когда всякое притворство исключается, когда сердца и нравы искренни и правдивы, и однако корыстные расчеты меняют все. Печальная действительность, вот что мне остается. Единственное удовлетворение, которое я могу противопоставить недоброжелательству, ничем не вызванному с моей стороны, это полное спокойствие моей совести, да будет бог тому судья".

17 декабря 1837 года

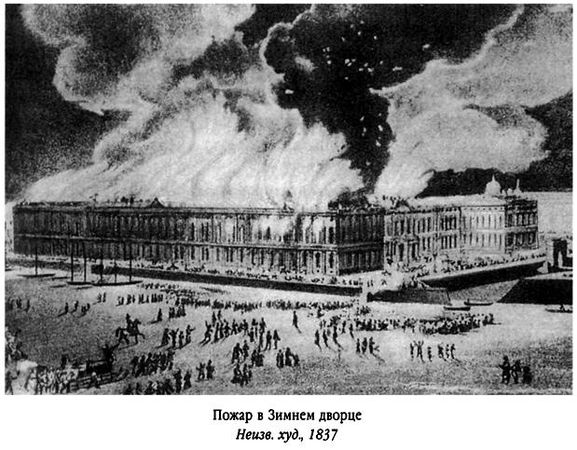

В Зимнем дворце произошел грандиозный пожар, бушевавший три дня, после которого остались лишь обуглившиеся стены.

"Этот пожар надолго занял внимание петербургского общества. Начался он вечером, в то время когда государь находился в театре. Огонь показался сперва из душника печной трубы на хорах Петровской залы. Потолок в этой зале был деревянный, и огонь, по всей вероятности, давно уже тлевший, добравшись до сухих балок, стал быстро распространяться. Узнав о пожаре, государь тотчас прибыл во дворец, и, пройдя на половину великих князей, приказал немедленно отвезти их в Аничковский дворец. Затем, пройдя Концертную залу в Большую аванзалу, он был встречен в Фельдмаршальской и Петровской залах бушевавшим огнем. Несмотря на видимую опасность, Николай I прошел в Белую гербовую залу. Казалось, уже не было возможности идти далее: все было наполнено густым дымом, потолки и хоры грозили падением. Несмотря на это, государь прошел через охваченную огнем часть дворца, приказал вытребовать два ближайших полка, Преображенский и Павловский, и поручил солдатам выносить мебель и драгоценности и складывать их на Дворцовой площади. Солдаты, к которым присоединились также матросы, с честью выполнили порученную им работу: за исключением некоторых громоздких предметов, все было спасено в целости. Из столового серебра, ценностью в несколько миллионов, ничего не пропало. Бриллианты и прочие драгоценности также все сохранились.

Редкое зрелище представляла в ту ночь и на другой день Дворцовая площадь. Роскошная мебель, зеркала, картины, бронза, статуи лежали в беспорядке вокруг Александровской колонны прямо на снегу. Часы с музыкой, брошенные тут же, играли арии. Неведомые люди помогали выносить вещи. И тем не менее, все оказалось в целости, не было попыток воровства.

Пожар длился три дня, пока не сгорело все доступное огню; но и потом еще с неделю курились дотлевающие бревна.

Цесаревич Александр Николаевич и великий князь Михаил Павлович лично участвовали в распоряжениях при борьбе с огнем. Император Николай, желая отстоять половину императрицы, послал батальон Семеновского полка разбирать чердак, но узнав, что там уже все в огне, отменил приказание. На вопрос, не надо ли спасать из кабинета деловые бумаги, государь ответил: "У меня нет там никаких бумаг. Я оканчиваю свою работу изо дня в день, и все свои решения и повеления тогда же передаю министрам". В одной из зал солдаты силились снять вделанное в стену огромное зеркало, а между тем огонь уже приближался. Видя опасность, Николай I велел солдатам отойти, но они все еще надеялись спасти этот предмет большой ценности и не расходились. Тогда государь бросил в зеркало свой бинокль, и разбил стекло вдребезги. "Видите, ребята, - сказал он, - что ваша жизнь мне дороже зеркала, и прошу сейчас же расходиться"", - писал В. Г. Авсеенко.

В. А. Жуковский тоже описал это грозное бедствие:

"Пожар, усиливаемый порывистым ветром, бежал по потолкам верхнего этажа; они разом во многих местах загорались и, падая с громом, зажигали полы и потолки среднего яруса, которые в свою очередь низвергались огромными огненными грудами на крепкие своды нижнего этажа, большей частью оставшегося целым. Зрелище, по сказанию очевидцев, было неописанное: посреди Петербурга вспыхнул вулкан. Сначала объята была пламенем та сторона дворца, которая обращена к Неве; противоположная сторона представляла темную громаду, над коею пылало и дымилось ночное небо; отсюда можно было следовать за постепенным распространением пожара; можно было видеть, как он, пробираясь по кровле, проникнул в верхний ярус; как в среднем ярусе все еще было темно (только горело несколько ночников, и люди бегали со свечами по комнатам), в то время как над ним все уже пылало и разрушалось; как вдруг загорелись потолки и начали падать с громом, пламенем, искрами и вихрем дыма, и как наконец потоки огня полились отовсюду, наполнили внутренность здания и бросились в окна. Тогда вся громада дворца представляла огромный костер, с которого пламя то всходило к небу высоким столбом, под тяжкими тучами черного дыма, то волновалось как море, коего волны вскакивали огромными, зубчатыми языками, то вспыхивало снопом бесчисленных ракет, которые сыпали дождь на все окрестные здания. В этом явлении было что-то невыразимое: дворец и в самом разрушении своем как будто неприкосновенно вырезывался со всеми своими окнами, колоннами и статуями неподвижной черной громадой на ярком трепетном пламени. А во внутренности его происходило что-то неестественное: какая-то адская сила там господствовала, какие-то враждебные духи, слетевшие на добычу и над ней разыгравшиеся, бешено мчались повсюду, сталкивались, разлетались, прядали с колонны на колонну, прилипали к люстрам, бегали по кровле, обвивались около статуй, выскакивали в окна и боролись с людьми, которые мелькали черными тенями, пробегая по яркому пламени. И в то время, когда сей ужасный пожар представлял такую разительную картину борьбы противоположных сил, разрушения и гибели, другая картина приводила в умиление душу своим торжественным, тихим величием. За цепью полков, окружавших дворцовую площадь, стоял народ бесчисленной толпой в мертвом молчании. Перед глазами его горело жилище царя; общая всем святыня погибла; объятая благоговейной скорбью, толпа стояла неподвижно; слышны были одни глубокие вздохи, и все молились за государя".

Граф В. А. Соллогуб вспоминал: "Когда сгорел Зимний дворец, половина, на которой жил Жуковский, уцелела каким-то чудом. Жуковский был этим очень недоволен и, возвратясь в свою комнату, обратился к ней с досадой: "Свинья, как же ты-то смела не сгореть!"".

Помнили об этом пожаре и в семье Натальи Николаевны, когда из огня был спасен портрет ее бабушки по линии матери - Ульрики Поссе, ставшей второй (незаконной) женой ее деда.

Дочь Натальи Николаевны от второго брака, Александра Петровна Арапова, писала:

"Когда случился пожар в Зимнем Дворце, то вызванным войскам было поручено спасать только самыя ценныя вещи из горевших апартаментов. Один офицер, проникший в комнаты фрейлины Екатерины Ивановны Загряжской, был поражен стоявшей в комнате миниатюрой, изображавшей обаятельную голову в напудренной прическе, и инстинктивным движением схватил и унес ее. Оправлена она была в незатейливую черепаховую рамку. Впоследствии, при сдаче вынесенных вещей в дворцовую контору, принимавший чиновник, недоумевая, осведомился, что побудило офицера спасти столь маленький, ничтожный предмет.

- Да вглядитесь хорошенько, - и вы поймете тогда, что я не мог оставить изображение такой редкой красавицы в добычу огню!

Миниатюра была возвращена владелице. После ея смерти она досталась моей матери, которая, указывая на нее, говорила, что люди, знавшие Наталью Ивановну (Загряжскую, в замужестве Гончарову. - Авт.) в молодости, твердили ей, что ей не тягаться красотой с матерью (Ульрикой Поссе. - Авт.), а Наталья Ивановна, в свою очередь, повторяла, что не помнила свою мать, но выросла в предании, что хотя и напоминала ее чертами лица, но и сравниваться с ней не должна".

Дворец был восстановлен по проекту архитекторов Василия Петровича Стасова и Александр Павлович Брюллова. Им удалось сохранить лишь внешний облик дворца, созданный по проекту Франческо-Бартоломео Растрелли (1700–1771), но во внутренней отделке, где прежде насчитывалось 460 залов и комнат, убранство которых было необычайно пышным, почти ничего от работы великого итальянского зодчего не осталось.

Восстановительные работы велись днем и ночью, и уже в марте 1839 года, к Пасхе (за рекордные 15 месяцев), Зимний дворец был восстановлен. В этом громадном сооружении насчитывалось 120 лестниц, 1940 окон. (Общая протяженность всех помещений здания Эрмитажа ныне составляет 25 км.)

Комнаты фрейлин по-прежнему находились на третьем этаже. Среди прочих были там и комнаты Екатерины Ивановны Загряжской, в которых она провела не один десяток лет.

27 декабря 1837 года

В этот день А. И. Тургенев приехал в Париж, где находились многие из его соотечественников. Но ни Андрея Карамзина, ни чету Смирновых Александр Иванович уже не застал: сын историографа вернулся в Россию еще в октябре, а семейство Александры Осиповны возвратилось месяцем раньше.

Между тем год, пришедший на смену високосному 1836-му, отсчитывал свои последние дни… Трагический 1837-й уходил в прошлое.

* * *

1838 год

* * *

Окунувшись в светскую жизнь Петербурга, Александра Осиповна Смирнова по-прежнему продолжала вести свой дневник. Спустя семь лет она рассказывала на его страницах о своем знакомстве с Евдокией Ростопчиной: "Я обедала у графини Ростопчиной с Ю. Ф. Самариным.

После обеда вспоминали прошлое, первую нашу встречу. Это было в 38 году. Я вернулась из Парижа после почти трехлетнего путешествия. Не знаю почему, я с неизъяснимым сожалением слушала. Так много прошло времени, столько утратилось надежд, столько трепетало сердце без отголоска в эти лучшие годы жизни; а теперь, теперь всему конец, всему земному, всякой земной привязанности; вижу я смерть, если не в моей душе, то вокруг себя. Из моей памяти изгладилось совершенно это событие тогдашней жизни. Графиня Ростопчина была тогда для меня загадочное существо. Я желала с ней познакомиться, но ожидала, чтобы она сделала первый шаг. Какая-то странная природная гордость, которая развилась во мне при вступлении в общество, совершенно мне чуждое и потому неблагосклонное, мешало мне всегда при первых встречах. Я выжидала внимания, никогда не старалась и не умела его возбудить. Оттого так немногие знали, что едва ли кто-нибудь простосердечнее меня в этом обществе. Графиня Ростопчина заметила в уголке маленькую женщину в красном тюрбане, весьма медленно двигающуюся, лениво облокотившуюся на кресло, спросила, кто это новое лицо, и была мне представлена графиней Борх. Ей не понравился мой тюрбан; он, однако же, вышел из рук знаменитой Веаибгат, был ею придуман в Париже для меня и, как я теперь помню, нашел полное одобрение государя и многих молодых барынь; Елена Хрептович даже брала его на фасон. Эта зима была одна из самых блистательных. Государыня была еще хороша, прекрасные ее плечи и руки были еще пышные и полные, и при свечах, на бале, танцуя, она еще затмевала первых красавиц. В Аничковском дворце танцевали всякую неделю в белой гостиной; не приглашалось более ста персон. Государь занимался в особенности баронессой Крюднер, но кокетствовал, как молоденькая бабенка, со всеми и радовался соперничеством Бутурлиной и Крюднер. Я была свободна как птица и смотрела на все эти проделки как на театральное представление, не подозревая, что тут развивалось драматическое чувство зависти, ненависти, неудовлетворенной страсти, которая не переступала из границ единственно оттого, что было сознание в неискренности государя. Он еще тогда так любил свою жену, что пересказывал ей все разговоры с дамами, которых обнадеживал и словами, и взглядами, не всегда прилично красноречивыми".