Новости о восстании в Фивах, а также о происках Демосфена и проперсидских сил достигли Александра в августе 335 года, когда он принимал изъявления покорности от иллирийцев, побежденных в долине Деволи - Семани близ Адриатического моря. Меньше чем за тринадцать дней он с 15 тысячами воинов, лошадьми и всем обозом осадных орудий пересек горы, которые отделяли его от пределов Беотии. То был небывалый подвиг, который так и остался невоспетым публицистами, поэтами или риторами по той причине, что македонская канцелярия к тому времени еще не организовала регулярный выпуск коммюнике, отчетов и победных реляций. Это произошло лишь год спустя, после освобождения побережья Малой Азии. В настоящий же момент маршевая колонна поддерживала ежедневный темп в 32 километра - несмотря на жар раскаленных известняков, непроходимые леса предгорий, пыль фессалийских равнин, многочисленные препятствия в виде не имевших переправ рек, горных перевалов высотой от одной до двух тысяч метров, усталость людей и вьючных животных, которые сражались и терпели лишения без отдыха вот уже 120 дней. В безводных теснинах хребтов Грамма, Пинда и Отриса, не говоря уже о Фермопилах, дорога бывает такой узкой, что четыре человека едва могут следовать в один ряд.

Александр оказался в Онхесте, в 15 километрах от Фив. Восставшие предпочитали думать, что имеют дело с тезкой, одним из трех враждовавших с Филиппом линкестидских царьков, или с регентом Антипатром. Трагическое заблуждение. Главнокомандующий посылает к ним гонцов, пытается вести переговоры, за добровольную сдачу предлагает прощение (и получает отказ), после чего строит свои полки в фалангу фронтом к двойному укреплению, прикрывающему небольшую крепость к югу от города, участвует в штурме и в уличных боях и позволяет своим воинам и союзникам - беотийцам, платейцам и фокейцам, пеонам, фракийцам и фессалийцам - грабить, насиловать и убивать. "Всех фиванцев Александр продал в рабство, за исключением жрецов, всех гостеприимцев македонян, потомков Пиндара, а также тех, кто голосовал против отложения. Всего было продано около 30 тысяч. Погибло же свыше 6 тысяч человек" (Плутарх "Александр", 11, 12).

Не будем доверять этим цифрам. Слишком уж они красноречивы. На самом деле Александр поручил грекам, собравшимся в Коринфе, непростое дело - решить дальнейшую судьбу фиванцев. "Принявшие участие в этом деле союзники, которым Александр поручил определить, что будет с Фивами, решили разместить в Кадмее гарнизон, а сам город снести до основания и поделить его земли, за исключением святилищ, между собой. Всех же остальных продать в рабство - детей, женщин и уцелевших мужчин, за исключением жрецов, жриц, гостеприимцев Филиппа и Александра, а также поверенных в делах Македонии в Фивах. Говорят, Александр, высоко ценивший оды Пиндара, сохранил дом поэта и пощадил его потомков" (Арриан, I, 9, 9–10). Больше милосердия Александр проявил к Афинам: от них он потребовал лишь отправить в изгнание одного оратора. Аристобул из Кассандрии, принимавший участие в походе, рассказывает, что великодушие Александра дошло до того, что он помиловал сестру фиванца Феагена, командовавшего греками, разбитыми при Херонее. Ее обвиняли в том, что она столкнула в колодец одного из нападавших - своего насильника фракийца.

Все античные авторы утверждают, что приключившаяся с Фивами в сентябре 335 года катастрофа заставила задуматься прочие греческие города. Лишь немногие говорят о том, что ни македоняне, ни их царь не принимали решения о частичном сносе мятежного города под аккомпанемент флейт и барабанов, ибо решение это приняли их ближайшие соседи, так что Александру вменяется преступление, о котором он никогда и не помышлял. Отметим, что Александр повелел пощадить святилища Диониса, бога, который родился или же вырос в Фивах, и Геракла, своего предка. Вновь заселенный город так быстро набрался сил, что уже через несколько лет снова восстал против Македонии. Это - не что иное, как прямое вероломство, единственное, чего юный царь никогда не мог постичь и чего никогда не прощал.

Царь Азии

В октябре 335 года Александр вернулся в Македонию. Сомнительно, чтобы, как сообщает Плутарх ("Александр", 14, 7), он прошел из Коринфа через Дельфы, с тем якобы, чтобы спросить у пифии совета о намеченном походе, причем было это в запрещенные и неблагоприятные дни, и та ему ответила: "Ты непобедим, сын мой". Однако можно допустить, что, как пишет Арриан (I, 11, 1), в Эгах, столице древнемакедонских царей, Александр принес Зевсу Олимпийскому грандиозное жертвоприношение, а в Дионе у подножия Олимпа устроил в честь Зевса, а также в честь муз торжественные игры. Сюда были приглашены все греки и союзники, что давало им возможность наметить детали предстоящего выступления, величину соответствующих воинских контингентов и цели, которых следовало достичь.

За год лишившийся своих прежних командиров македонский экспедиционный корпус, которому противостояли состоявшие на службе у персидских сатрапов греческие наемники, был вынужден совершать то одно, то другое стратегическое отступление, оставляя "освобожденные" им города в Азии. Однако македоняне цепко удерживали территорию между Приапом на Пропонтиде (современное Мраморное море) и мысом Сигей (современный Кумкале) в Троаде, на восточном берегу Дарданелл. Была достигнута договоренность, что войска Коринфского союза соберутся в долине Стримона будущей весной почти в равноденствие (21 марта 334 г.), после чего приблизительно 160 военных и 400 грузовых кораблей перевезут людей, лошадей и мулов, а также снаряжение и продукты на малоазийский плацдарм. Союзники, оборонявшие подходы к Азии, а именно Византии, Халкедон, Кизик, Сест и Абидос, должны были помешать находившемуся на службе у персов флоту, если ему вообще удастся собраться воедино, перекрыть проливы. Организация отправки была доверена лучшему военачальнику Филиппа, в высшей степени методичному и осмотрительному Пармениону.

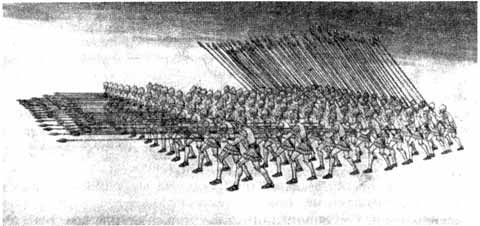

Численность экспедиционного корпуса дошла до 32 тысяч пехотинцев и 5200 кавалеристов. Более двух третей из общего числа воинов происходили из Македонии и покоренных ею балканских стран; свежие и юные, они заражали своей энергией всю армию. Прочие относились к контингентам, представленным греческими союзниками. Командование делало ставку на 9 тысяч образовывавших фалангу воинов, которые были вооружены длинными копьями из кизила или каменного дерева, на восемь ил (эскадронов) конных гетайров, первым из которых являлась царская гвардия ("ύϋΰώύή άγημα), и наконец, на элитные части, которые были составлены агрианами, уроженцами верховьев Стримона и горного массива Витоша: искусные метатели дротиков, скалолазы в сапогах и кожаных плащах, егеря и разведчики, они участвовали во всех вылазках и погонях. Когда эти пехота и кавалерия соединятся в Малой Азии, между Абидосом и Лампсаком, с оперативным корпусом Калланта, армия Александра будет насчитывать 43 тысячи пехотинцев и 6100 кавалеристов, то есть иметь общую численность, если прибавить сюда отставших, около 50 тысяч воинов.

Следует также принять в расчет корпус метательных машин, во главе которого стояли ученики Полиида, инженеры Диад из Пеллы и Харий, инженерный корпус, на который была возложена задача возводить мосты и осадные машины, обоз в несколько тысяч повозок, медицинскую и интендантскую службы, кассу, а также целую толпу сопровождавших армию людей, не принимавших участие в боях: художников, ученых, торговцев, финансистов, домашнюю челядь и рабов, женщин и барышников всех мастей. Когда после трехнедельного марша от Амфиполя к Херсонесу и продолжавшейся неделю переправы через Геллеспонт вся эта людская масса высадилась в Азии, ее численность можно было оценивать приблизительно в 100 тысяч человек.

Не следует также забывать о флоте, которым столь незаслуженно пренебрегают историки. Общегреческий военно-морской флот, Έλληνικόν ναυτικόν, как официально он назывался, объединил в Амфиполе все военные суда, которыми союзники Македонии владели в Эгейском и Черном морях. В нем насчитывалось от 160 до 182 военных судов (Арриан, I, 18, 4; Юстин, XI, 6, 2), а это значит, что для укомплектования его командой требовалось от 32 до 37 тысяч моряков, гребцов и воинов, то есть почти столько же свободных людей, сколько было пехотинцев в сухопутных силах. Флот принимал участие в операциях по высадке войск и их сопровождению, а также в боевых действиях не всегда, а лишь в период с 334 по 332-й и с 325 по 323 год, то есть всего на протяжении половины срока. Однако он сыграл в кампаниях Александра чрезвычайно важную роль.

На содержание всех этих войск у командования при выступлении имелось лишь 70 (или 60) талантов и провиант на 30 дней. 200 (или 800) талантов пришлось занять. Вот почему так важно было победить, чтобы продолжить войну.

Македонская фаланга.

При высадке в "гавани ахейцев" близ мыса Сигей Александр первым делом метнул копье в землю. Тем самым он символически обозначил, что овладел землей Азии. С юридической и религиозной точки зрения земля, завоеванная копьем, принадлежит победителю, со всем ее населением и богатствами. Остается лишь определить, что понимал Александр под Азией. Несомненно, не луг при впадении Каистра в море, как у Гомера ("Илиада", II, 461). Вероятно, в это понятие не входили и соседствующие с побережьем территории, на которых после микенской эпохи обосновались греки, как и основанные или колонизованные греками города, которые платили дань персидскому царю. Скорее Азией для Александра было то, чего требовал ритор Исократ у Филиппа двенадцатью годами раньше: "Выгородить как можно бóльшую территорию и отделить себе то, что принято называть Азией, а именно область от Киликии до Синопы. Кроме того, следует основать на этих землях города и поселить в них тех, кто ныне шатается по недостатку средств к существованию и обижает кого ни попадя" ("Филипп", 120), то есть практически все Анатолийское нагорье, от Анкары до залива Искендерун.

Однако эта цель, или, если быть более точным, эти цели слишком неопределенны, так что впоследствии они непременно должны быть либо ограничены, либо, напротив, расширены - в зависимости от побед и божественных знамений. Проявляя благочестие, Александр отправился за советом к гробнице Ахилла на равнину возле Трои, где через жертвоприношения добился расположения местных божеств, в качестве талисмана забрав из илионского храма Афины щит этой богини. Затем, после того как Парменион произвел у Арисбы перегруппировку войск, как-то днем, во второй половине мая 334 года Александр вышел на левый берег Граника (ныне р. Коджабаш), небольшого прибрежного потока, впадающего в Мраморное море. Вопреки мнению, высказанному советниками и в первую очередь Парменионом, Александр выстроил свою кавалерию на левом крыле вдоль мелкого ручейка и принял решение в тот же день атаковать персидскую кавалерию, поджидавшую его на противоположном берегу. Царь переправился первым, вплотную за ним последовали тринадцать ил и фаланга. Более многочисленная кавалерия персов не сдержала напора македонян, уступив прежде всего длине их копий. Александра легко было узнать по двум белым султанам на шлеме; его окружили враги и, нанеся множество ударов, выбили из седла. Спасся он лишь благодаря Клиту Черному, одному из своих товарищей-гетайров, который отсек Спитридату, сатрапу Лидии, руку с боевым топором, уже занесенным для удара. Греческие наемники сатрапов отступили на близлежащий холм; они отказались сдаться, и наемная пехота македонян всех их перебила.

Победа эта знаменательна не числом убитых врагов (несколько тысяч) и пленных (несколько сотен отправлено в рудники), но тем, что за ней последовало: победными реляциями Антипатру, бывшему тогда регентом Македонии, и государствам, входившим в Греческий союз, отправкой в Афины щитов с горделивой посвятительной надписью, установкой бронзовых статуй в честь знатных македонян, павших на поле битвы, возбуждением надежды и отваги в греческих эолийских, ионических и дорических городах Малой Азии. "Результатом этого сражения было то, что соотношение сил резко изменилось в пользу Александра", - пишет Плутарх ("Александр", 17, 1).

Большей части персидской кавалерии, а также азиатских наемников-пехотинцев удалось спастись, и они отступили к Милету, переведенному Мемноном Родосцем на осадное положение. Передвигаясь ускоренным маршем, войска Александра заняли между тем берега Ионии, избавив здешние города от иноземных гарнизонов и предоставив свободу и автономию изъявившим покорность городам; Александр заменил ненавистные подати (φόροι) персидскому царю "взносом" (σύνταξα) на общее дело союзников. Для туземных городов, поскольку они являлись "царским уделом", подать была сохранена, но теперь ее следовало выплачивать главе Союза. Мифрен, комендант персидского гарнизона Сард, сдал Пармениону городскую цитадель и хранившуюся там казну. Союзники отважно завладели островом Лада близ устья Меандра, несколькими судами блокировав вход в порт Милета и "непрерывно (на протяжении июля 334 года), сменяя друг друга, штурмовали городские укрепления" (Диодор, XVII, 22, 1).

После того как город пал, что было заслугой прежде всего примененной здесь военной техники, 500 наемников, находившихся на персидской службе, влились в ряды греков. Для Александра стало очевидным, что у его флота нет никаких шансов одержать верх над флотом противника, прежде всего финикийским, который численно превосходил его собственный в два с половиной раза. Поскольку Александр, кроме того, видел, что не в состоянии нести расходы по содержанию флота, он распустил корабли по домам. Впредь он сражался на суше, вовлекая в свой союз все побережье Малой Азии, с которого Дарий набирал себе на службу суда и их экипажи. Сопротивление Александру оказали лишь Галикарнас в Карий, крепость племени мармарийцев над Фаселидой в Ликии и Термесс в Памфилии. К осени все они были осаждены, взяты штурмом и разрушены. Правда, овладеть двумя галикарнасскими фортами удалось несколько позднее, и сделал это Птолемей. Зимой того же года Александр взял под стражу и поместил в темницу по подозрению в предательстве своего тезку, вельможу из Линкестов, командовавшего у него фессалийской конницей.

Предполагается, что, именно пересекая Ликию, Александр близ города Ксанфа совершал религиозные обряды в святилище богини Лето, матери Аполлона, и услышал здесь предсказание о "разрушении персидской империи греками" (Плутарх "Александр", 17, 4). В ходе проводившихся французской экспедицией в 1976–1977 годах раскопок деталей обустройства священного источника было обнаружено посвящение "Александра, царя", однако ничто не доказывает, что оно относится к данной кампании. Как и посвятительные надписи в Приене, Эресе на Хиосе и в Калимне, эта надпись вполне может оказаться изготовленной много позднее даты предполагаемого посещения Александром здешних мест. Кроме того, такая титулатура не была принята ни в персидской, ни в македонской канцеляриях. Эта табличка - словно реклама благочестия на потребу туристам, но, как бы то ни было, она является свидетельством покорности местных властей и проявлявшегося Александром почтения к культам покоренных им стран. Кроме того, она предполагает, что начиная с конца 334 года Александр почитался здесь как "царь Азии" в ограничительном смысле этого географического термина.

Зима прошла в работе по обеспечению тылов греческих городов по берегам Памфилии вплоть до Сиды, изменению статуса мятежного Аспенда: из автономного города он сделался подвластным центральной власти, и по умиротворению Писидии. Тогда Александр назначил своего друга Неарха наместником новой сатрапии Ликия-Памфилия. Весной 333 года армия, совершив от прибрежной области через заснеженные горы и степь марш в 750 километров, через Пергу, Сагаласс и Келены во Фригии прибыла на север, в Гордий, столицу Фригии на реке Сангарий (ныне Сакарья). Антигон Одноглазый был назначен сатрапом Великой Фригии, а Каллант - Фригии Геллеспонтской. Царь вел себя так, словно ему уже принадлежала вся Малая Азия от ее западного берега до Галиса (ныне Кызыл-Ирмак).

В мае Каппадокия, даже не будучи завоеванной, была преобразована в сатрапию и отдана Сабикте, а Пафлагония объявлена свободной от подати при единственной возложенной на нее повинности выставлять воинский контингент. Все это означало, что Александр полагал сам и хотел заставить поверить в то остальных, что он уже осуществил завоевательский план Филиппа, а также что он действительно силой овладел всеми землями, лежащими между Синопой, греческим городом на севере, на берегу Черного моря, и расположенными напротив Кипра южными берегами, а также и всей территорией, заключенной в излучине Галиса.

В самом деле, коли вместо того, чтобы следовать далее по южному берегу Малой Азии, Александр поднялся на центральное нагорье в направлении Гордия, это произошло не в силу тех легковесных, магических или религиозных причин, которые изобрели потомки: "Тот, кто развяжет узел царя Гордия, станет царем Азии". На самом деле это - байка, рассказанная через тридцать лет после смерти завоевателя (Аристобул, Fragmente der Griechischen Historiker, далее - F.G.H., 139, 7 и 7В). И что бы ни произошло в один прекрасный день в Гордии - был ли шкворень, которым ярмо повозки присоединялось к дышлу, высвобожден с помощью удара меча или сложный узел разрублен, - все это относится скорее к фольклору или, в лучшем случае, подразумевает нечто иное. В те места Александр прибыл по вполне очевидным стратегическим причинам: здесь он присоединил к своему войску новобранцев, которых привел к нему Парменион, готовясь к обороне своих западных территориальных приобретений, которым угрожали сохранивший свою мощь флот Мемнона и персидские сатрапы, и, наконец, здесь он перекрыл две дороги, по которым из Персии на запад империи доставлялись воины, припасы и золото, эта кровь войны. Кроме того, Гордий был столицей древнего (македонского?) царя Мидаса, прикосновение которого все превращало в золото, и многие предпочитали называть его сердцем, пупом или центром Азии.