Будучи уверен теперь в своих тылах, Александр продолжил путь на юг. Единственным портом, оказавшим ему сопротивление, была Газа, называвшаяся в античности также Миноей, столица филистимлян, которую постоянно оспаривали друг у друга финикийцы, евреи, критяне и египтяне. В сентябре 332 года Газу удерживал состоявший из персидских военачальников и арабских наемников гарнизон под командованием деятельного перса Батиса. Вначале Александр попытался овладеть городом с помощью поставленных на колеса башен и подкопов под стены. В ходе одной из стычек царь был ранен. Тогда осаждавшие насыпали вал, высотой почти равный стенам, взгромоздили на него башни и увеличили число подкопов. Наконец стена обрушилась, и союзные воины проложили себе дорогу через брешь. Здесь царь снова был ранен (уже в пятый раз), что привело его в такое исступление, что он повелел умертвить всех защитников, в том числе градоначальника, а мирное население обратить в рабство (октябрь 332 г.). Победителям досталась богатейшая добыча, прежде всего множество благовоний (Плутарх "Александр", 25, 6–7; Плиний Старший "Естествознание", XII, 62). Город был заново заселен окрестными туземцами и превращен в крепость или, скорее, в базу для ведения последующих операций, между тем как македонский флот снова овладел Милетом и островами Хиос и Лесбос, в предыдущем году захваченными персами.

Царь Верхнего и Нижнего Египта

В октябре 332 года Александр узнал, что после получения Дарием второго ответа на послания, пленения в Эгейском море и последующей казни персидских полководцев, а также захвата всей семьи Дария персы начали подготовку к решающей битве: они привлекли в войско боевых слонов, погонщиков верблюдов, конников, копейщиков и лучников, которые всегда составляли костяк армии Персидской империи. Между тем надвигалось время ненастий, когда в прибрежной полосе обычно идут ливни, а в пустынях бушуют песчаные бури. Как одному, так и другому противнику крайне опасно было пускаться в путь в течение ближайших шести месяцев. Между тем непосредственно к югу от Газы начинался Египет, номинально находившийся под властью персов. Македонянин Аминт только что осуществил здесь безумную вылазку, кончившуюся провалом. Александру было известно также, что египетские жрецы пребывали в состоянии перманентного бунта против угнетателей. Армия Греческого союза располагала приблизительно шестью месяцами прохладного времени года на то, чтобы осуществить старинную мечту греческих моряков, начиная с "критянина" Одиссея и до афинянина Кимона: открыть для греческой торговли обширный египетский рынок. Финикийский флот, недавний противник греческого, частью влился в ряды армии победителя, частью был потоплен близ Тира.

В сопровождении флота, которым командовал Гефестион, за семь дней Александр дошел до Пелусия. Здесь он разместил свой гарнизон. Его корабли, на борту которых находились войска, поднялись до Мемфиса. Сам Александр отправился туда в сопровождении своей грозной кавалерии - сначала вдоль пелусийского рукава дельты, затем вдоль самого Нила. Сатрап Мазек противостоял грекам лишь на словах, сам же вскоре передал свои полномочия их командующему. Царь тут же вступил в переговоры со жрецами, вернул им древние привилегии, принес жертвы богу Апису и другим египетским божествам, повелев восстановить великие святилища в Карнаке и Луксоре. В начале декабря 332 года Александр был торжественно признан фараоном, "Высокими Вратами", царем Верхнего и Нижнего Египта, возлюбленным Амона и предпочтенным Ра, Сыном Ра, то есть его признали одновременно братом и сыном богов, а также верховным владетелем всей пригодной для возделывания земли и ее богатств, суверенным подателем всех благ в Египте и пр.

После египетских церемоний по интронизации греки и македоняне, дабы сохранить свою религиозную самостоятельность и показать, что они не какие-нибудь "народы моря" времен XIX династии или грубые персы, устроили в Мемфисе мусические состязания, театральные постановки и атлетические игры. Все это можно было бы назвать самой сутью эллинизма, тем, что мы теперь назвали бы явлением культуры, однако содержавшийся во всем этом религиозный компонент противополагает их чисто египетскому празднованию коронации. Во время пребывания Александра в Египте он совершил еще два деяния, носящих религиозный характер. Во-первых, в полном согласии со всеми ритуалами на месте, называемом Перао, Фараон, по-гречески Pharos, вблизи канопского устья Нила он заложил город со смешанным населением, а во-вторых, совершил паломничество к богу-отцу фараонов, Амону-Ра, в оазисе Сива в 250 километрах к юго-западу от Мерса-Матрух.

В каком-то смысле можно утверждать, что, пока Александр продвигался к Египту, а затем к Киренаике и даже к Вавилону и Персеполю, Верховный Глава или Вождь, ήγεμών, Греческого союза исполнял возложенную на него миссию: принести избавление грекам всюду, где их угнетали, несмотря на то, что пройдя в октябре 333 года Сирийские ворота, освободитель стал подменять коллективную волю личными амбициями, постепенно превратившись из полководца в завоевателя.

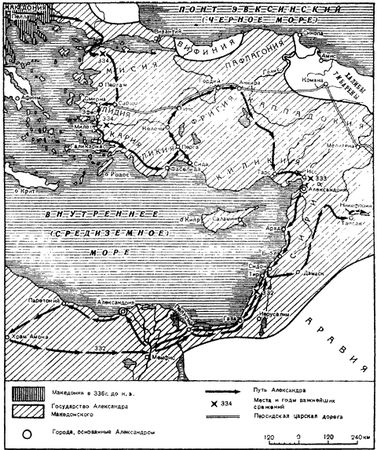

Малая Азия, Сирия, Финикия и Египет.

Город, который был основан 20 января 331 года до н. э., 25-го числа египетского месяца тиби, в первый год правления Его Величества Александра, не был похож на обычный греческий город. Скорее, то был город человека, который обрел божественную сущность, Άλεξάνδρεια προς τόν Αϊγυπτον, то есть "Александрия по соседству с (рекой) Египет", обителью бога Птаха, подобно тому, как Пер-Рамсес (библ. Раамсес) во времена Моисея носил имя Рамсеса II, а Бубаст - имя Бастет, богини-кошки. В то же время местоположение города определяло его предназначение: стать столицей, "главой" великого тела, членами которого были отдельные населенные пункты, центром, из которого воля царя в силу божественного права могла эффективнее всего расходиться по всем направлениям, по "девяти дугам" фараоновой империи, точка в пространстве, в которой коренилась власть. В абрисе этого города не было ничего личного. Это была шахматная доска, - идея, подсказанная отцом геометрии и математических пропорций Пифагором (572–492 до н. э.), гражданином Навкратиса в Египте.

Все, что нам определенно известно об основании города, предпринятом Александром, которому помогали архитектор Динократ Родосский и военные инженеры Диад и Харий, укладывается в несколько фраз. В начале января 331 года окрестности Мемфиса покинул отряд, состоявший из нескольких тысяч кавалеристов и пехотинцев, как македонян, так и охотников-греков; в него входили также художники и предприниматели. Отряд направился к западной оконечности дельты Нила, пополняясь по дороге греками и египтянами, жившими по соседству с озером Мареотидой, нынешним Марьют, а под конец - обитателями местечка Ракотида напротив острова Фарос. Основанный город стал моделью всех "тройственных городов", "триполисов" античного мира. За советом Александр обратился к жрецам и прорицателям. Были совершены ритуалы, гарантирующие благосклонность земных и подземных богов, добрых демонов, 'Αγαθοί Δαίμονε? которые являются в виде змей, и небесных и водных богов, которые принимают облик птиц. Было отдано распоряжение оставлять для них повсюду понемногу крупы или каши. Александр пешком прошел вдоль будущей городской стены, линию которой указал ему Динократ, повелевая время от времени обозначать свой путь колышками или расставлять хорошо заметные меты. Александр одобрил план города в форме развернутого плаща, 30 стадий (5340 м) в длину, от 7 до 8 стадий (ок. 1325 м) в ширину, а также соединение острова с материком дамбой длиной 1260 м, разбивку города на пять кварталов, идею оставить в нем место для двух рыночных площадей и обустроить парки. Александр возложил ответственность за дальнейшие работы на градоустроителей, землемеров и глав общин трех представленных здесь народов, после чего, держа путь на запад, исчез в песках в сопровождении кавалькады лошадей и верблюдов.

Если верить рассказам, возникшим на основе "Истории" Клитарха (Диодор, XVII, 49, 2; Курций Руф, IV, 7, 9; и, возможно, Арриан, V, 25, 4; VII, 9, 7), в Паретонии (ныне Мерса-Матрух) Александр принял посольство греков из Киренаики, которое доставило ему почетный венок и богатые дары. Весьма вероятно, что "он заключил с ними договор о дружбе и взаимной помощи", но это никоим образом не означает, что республика Кирена признала Александра своим царем. Вылазка в пески продолжалась немногим менее двух месяцев, но они пришлись на лучшее время года, когда иногда выпадает дождь.

Не принимая в расчет всевозможные байки, обратим внимание читателя лишь на свидетельство Птолемея, который сопровождал Александра в его паломничестве к храму Амона-Ра, отца всех фараонов: "Александра охватило желание отправиться к Амону в Ливию, с одной стороны, для того, чтобы вопросить его о будущем, поскольку оракул Амона считался непогрешимым, а с другой - потому, что Амона вопрошали Персей и Геракл (его предки!)… Ведь и сам Александр некоторым образом возводил свою родословную к Амону, поскольку мифы указывают на Зевса как на родителя Геракла и Персея" (Арриан, III, 3, 1–2). Так как два эти героя считались бесспорными сыновьями Зевса, нет никакого сомнения в том, что Александр явился сюда узнать, чьим сыном был он сам, и после этого визита он ясно давал всем понять, что и в самом деле является сыном Зевса.

По крайней мере со времен Пиндара ("Пифийские оды", IV, 16; 462 г. до н. э.) отождествление греческого Зевса и египетского Амона было общепринятым, в первую очередь в Кирене, ближайшем к оазису греческом городе. Плутарх, который, подобно прочим, сообщает, что прорицатель из оазиса Сивы приветствовал Александра, обратившись к нему как к сыну бога, цитирует письмо, подтверждающее временное замешательство и сдержанность получившего прорицание царя: "В письме к своей матери сам Александр пишет, что он получил тайные откровения, которыми по возвращении поделится с ней одной" ("Александр", 27, 8). Это достаточно ясное признание для всякого, кто считает, что понимает последующее поведение завоевателя. Но у нас нет доказательств, что уже тогда, в феврале 331 года Александр желал, чтобы македоняне признали его богом. Собственные колебания Александра в этом вопросе продлились по крайней мере вплоть до индийской кампании 327–326 годов.

Освободитель Вавилона

"А услышав, как говорил он сам, то, чего желала его душа, он вернулся в Египет… и, как утверждает Птолемей, сразу прибыл в Мемфис" (Арриан, III, 4, 5). Чтобы за три недели преодолеть путь в 550 километров, который пролегал через впадины Каттара и Бир Абу Харадыг, следовало двигаться по ночам, а днем прятаться от самума в шатрах. Вот несомненный повод для того, чтобы заставить говорить о себе как о боге - преуспеть там, где, как утверждают, Камбиз потерял 50 тысяч человек! В Мемфисе Александр реорганизовал управление прежней сатрапией. Он предложил посты наместников Верхнего и Нижнего Египта Долоаспису и Питису, египтянам по происхождению, контроль же за финансами и сбором налогов поручил греку из Навкратиса Клеомену. Военными губернаторами, командующими войсками и флотом Александр назначил греков. Он не желал доверять управление богатой и стратегически неуязвимой страной одному человеку. 21 марта Александр ступил на понтонный мост в Мемфисе. Вдоль Нила он спустился до Пелусия, где было назначено место сбора войск самого Александра, прибывших из Греции и Малой Азии наемников и их сопровождения, то есть всего около 7 тысяч кавалеристов и 40 тысяч пехотинцев, что очень близко к тому количеству, которое отправлялось в поход изначально.

Двигаясь навстречу армиям Дария, по крайней мере до Тира Александр следует тем же пролегающим вдоль берега маршрутом, которым прибыл в Египет. В Тире в мае 331 года были устроены празднества в честь Геракла-Мелькарта и Диониса. Но прежде Александр принял три важных решения. Во-первых, дабы, отправляясь в поход, привлечь к себе сердца афинян, он вернул им сограждан, взятых в плен в сражении на Гранике тремя годами прежде. Чтобы подавить волнения на Пелопоннесе, Александр отдал приказание 100 кипрским и финикийским кораблям, стоявшим на якорях в двух заново отремонтированных портах Тира, отправиться на Крит и присоединиться к македонскому флоту. Наконец, он произвел финансовую реорганизацию Передней Азии. Ведать сбором налогов и дани в Финикии, в Тире он назначил Койрана из Береи (ныне Верия в Македонии), а в Малой Азии, в Сардах - Филоксена. Друга своего детства Гарпала, который перед битвой при Иссе бежал в Грецию, Александр снова назначил на пост казначея и контролера по финансам. Гарпал заведовал армейской кассой на протяжении семи лет.

Выплата жалованья войскам, закупка провианта и средств передвижения тесно связаны с жесткой системой управления, что не следует смешивать ни с управлением, которое осуществляют новые сатрапы, ни с системой военных македонских наместников. Как раз одного из них, Андромаха, самаритяне захватили в плен и сожгли заживо в 55 километрах к северу от Иерусалима; Александр тут же добился выдачи убийц и казнил их (Курций Руф, IV, 5, 9; 8, 9–11). Когда же попросили пощады тираны с Лесбоса, перешедшие на сторону персов, он выдал их собственным гражданам на пытки и казнь. Главное было - оставить замиренными земли, омываемые водами Средиземного моря к западу от продвигавшейся вперед армии.

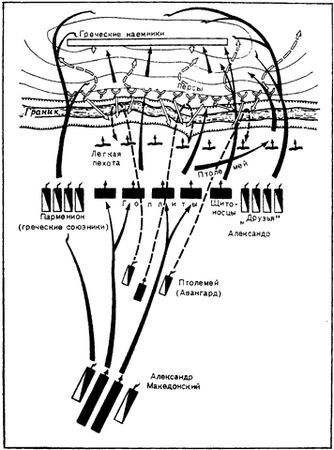

Схема битвы при Гранике.

Армия, которой предстояло в третий раз помериться силами с воинами Дария, двигалась в два раза медленнее, чем всадники и погонщики верблюдов, недавно сопровождавшие Александра к оазису Сива. Ее движение затрудняло огромное число сопутствующих армии людей, шедших с обозом в 3 тысячи повозок. От Тира до Тапсака (ныне Джераблус) на Евфрате в северной Сирии немногим более 600 километров, если двигаться через Сидон, Бейрут, Дамаск, Хом, Хаму, Алеппо, а также по усеянным мертвыми телами степям. Всего 51 день хода, с 10 июня до 31 июля, в самый разгар лета, то есть 12 километров в день, при том, что движение осуществлялось в основном на рассвете и в сумерках. За время пути они всего одиннадцать раз разбивали лагерь (Курций Руф, IV, 9, 11).

При таком изматывающем темпе движения самые слабые падали и умирали. Так случилось со Статирой, женой Дария, находившейся среди пленников. Александр устроил ей (предположительно в Алеппо) торжественные похороны. Очень сомнительны свидетельства о том, что персидский царь, узнав от одного состоявшего в свите царицы евнуха о достохвальном поведении Александра, отправил к нему третье посольство с предложением царствовать на трети империи - от Средиземного моря до излучины Евфрата. То, что сообщают об этих предложениях и об отказе Александра Курций Руф (IV, 11) и Юстин (XI, 12, 9–16), дает основание предполагать, что этот сюжет всего лишь дублирует историю с посланиями, которыми цари обменялись годом раньше. Единственное, в чем можно не сомневаться в этих краях, кишащих лазутчиками, двойными агентами, осведомителями и просто переводчиками, - так это в том, что оба государя были точно информированы о местонахождении и намерениях друг друга. Александр отправил саперные части навести понтонный мост через Евфрат в 120 километрах к северо-востоку от Алеппо; прикрывать его должна была батарея катапульт. Дарий же, со своей стороны, поручил начальнику штаба Мазею с 2 тысячами наемников-греков и 3 тысячами кавалеристов охранять все пути, ведущие в Месопотамию. Силы были слишком неравны. "Когда Мазей узнал о приближении Александра (от Тапсака), он бежал со всем своим отрядом. Тут же два моста были доведены до противоположного берега, и Александр с войском переправились по ним" (Арриан, III, 7, 2).

И вновь потянулись степи или пустыни и, несмотря на незначительную изрезанность местности и наличие водных источников и караван-сараев на участке от Кархемыша до Тигра, несмотря на несколько редких передышек, армейской колонне потребовалось как минимум 43 дня на то, чтобы преодолеть 440 километров, которые отделяли ее от второй реки. Немногим более 10 километров за день в самый знойный период года проходила армия по этой местности, в которой Крассу суждено было потерять свои легионы, а с ними и жизнь, где попал в позорный плен император Валериан, а император Юлиан вел тяжелые бои, в которых нашел свою смерть. От разведчиков Александру стало известно, что персы собрали все свои силы на равнине в 80 километрах к северо-востоку от древней Ниневии и в 80 километрах к северо-востоку от Арбел (ныне Эрбиль в Ираке). В ночь с 20 на 21 сентября 331 года кавалерия гетайров и фаланга не без труда перешли Тигр по броду Джезират в 160 километрах к северо-востоку от современного Мосула. Дав воинам два дня передышки (на это время выпало полное лунное затмение), Александр начал неспешно выдвигать войска и обоз в направлении поля битвы при Гавгамелах (античные авторы переводили это название как "Дом верблюдов", однако, очевидно, правильнее было бы толковать его как арамейское "габ гамела", "верблюжья спина") и прибыл сюда днем 30 сентября. На то, чтобы преодолеть последние 40 километров, потребовалось полных восемь дней.

Дарий распорядился выровнять здесь холмы, чтобы дать возможность своим боевым колесницам, по бокам которых были прикреплены лезвия кос, расстроить плотные ряды фаланги, а также чтобы позволить персидской кавалерии и слонам подавить сопротивление неприятеля. Несомненно, здесь на стороне Дария было не только численное превосходство, но и характер рельефа местности. Но Александр имел преимущество в вооружении, тактике и боевом духе. Ночью он выстроил войска, растянув, насколько возможно, их фронт: фаланга - в центре, по флангам под тупым углом - союзники, за ними, чтобы избежать окружения, по косой линии выстроилась кавалерия. Обоз вместе с пленниками, среди которых находились мать и дети Дария, расположился на холме на значительном расстоянии от поля битвы.