С тем переводом Философ мог познакомиться ещё во время своей службы в патриаршей библиотеке. И по достоинству оценить сметливость и находчивость Ульфилы. Изобретая своё готское письмо, тот использовал многие буквы греческого алфавита. А при чтении его перевода острый слух солунянина вдруг ловил одно, другое, третье… целую пригоршню славянских слов.

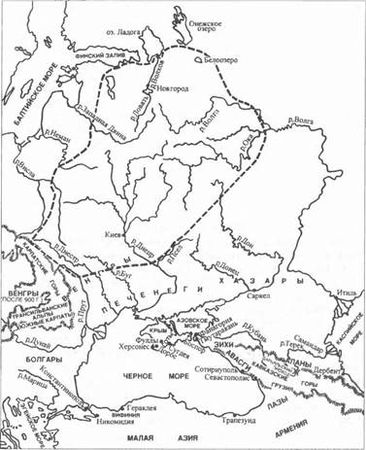

Удивительно всё же! Воинственные и непоседливые готы, уйдя из своих прибалтийских земель на юг, к устьям Истра-Дуная и Тираса-Днестра, покорили здесь, как пишут о том Прокопий и Иордан, местное скифское население - гетов, антов и венедов. Но у кого Ульфила берёт недостающие ему для перевода Евангелия слова? У покорённых! Как трофеи берёт или как свидетельство того, что и они его в чём-то покорили?

Поистине достойно удивления, что за бестолковыми шатаниями целых народов по лицу земли, за бессмысленными в своей жестокости войнами, затеваемыми одними против других, вдруг обнаруживаются такие простые и безобидные порывы, как желание не разминуться на земле, встретиться, поделиться для начала хоть двумя-тремя незлыми словами…

КОРСУНЬ

Свитки

Город Херсон Византийский, он же Таврический, или, как чаще теперь его называют в среде историков и археологов, Херсонес, ко времени прибытия в него солунских братьев уже имел своё прочно и надёжно звучащее славянское имя: Корсунь. И для нашего рассказа совсем немаловажно, что так вот, сразу по-славянски, авторы "Жития Кирилла" этот город и представляют: "Тогда же пути ся ят, и дошед до Корсуня…"

Братьям предстояло увидеть ещё античный в архитектурном костяке своём, старый-престарый Херсон, один из первенцев, наряду с Тирой и Ольвией, греческой колонизации Понта Эвксинского. Он и теперь оставался - по преобладающему языку и облику горожан - греческим или грекоязычным. Не потому ли и славянские гости, произнося на его улицах своё Корсунь, тем самым как бы отдавали дань уважения первородному эллинскому: Херсон. Но и от своего названия не спешили отрекаться. Будто наперёд ведали, что имя такое не должно затеряться в череде лет. В нём ведь тоже были твёрдость, крепкость, так подходящие зачерствелой каменной кладке здешних башен и стен. Но и напевную мягкость расслышали солуняне в созвучии Корсунь. И, что тоже должно было их тронуть, заметили перекличку со славянским именем их родного города.

Херсонесом звался и весь кряж скального полуострова, в одной из бухт которого пригнездилась крепость. Своим упрямым, будто под линейку стёсанным лбом скала была обращена к открытому морю, к северу, и всего в ней насчитывалось пять заливов разной протяжённости.

Бухта, выбранная для города, скромна по размерам. Зато в тылу у него простирается наиболее глубокая и обширная изо всех, похожая на громадный клинок. Вдоль её берегов века спустя утвердится краса и слава Чёрного моря - Севастополь. По сути, сегодня крепостные полуруины древнего Херсона, ставшего Херсонесским археологическим заповедником, - одна из прибрежных севастопольских окраин, и его бухта-невеличка носит подсобное название Карантинной.

Тогда, в декабре 860-го, "дошед до Корсуня" и сойдя с податливого борта на твёрдый берег, братья оказались почти на расстоянии вытянутой руки от крепостных стен. А за башнями и стенами, на взгорке, как на ладони, выступала над жилыми крышами продолговатая южная стена Святых Апостолов - соборной базилики. До неё от берега тоже было близко, но ещё ближе она показалась им накануне, когда, нацеливаясь на нужную бухту, их судно обходило скалу с севера. Как будто стоит храм, посвященный Петру и Павлу, прямо над краем обрыва. Значит, где-то рядом с собором расположены и епископские палаты. И, значит, здешний владыка, архиепископ Георгий, скорее всего, и предложит им жить под собственной крышей. Ведь разве прилично принять порученцев самого патриарха и самого василевса как-то иначе? Для того и предусмотрены в жилище владыки обширные и удобные покои, чтобы вновь прибывшие важные особы не испытывали ни в чём неудобств. И печи натоплены по случаю зимних холодов, и баня готова для долгожданного омовения после дорожных невзгод, и опочивальни располагают к покою, и совсем не далёкое отсюда море пошумливает сегодня не сердито.

А что до епископской библиотеки, то конечно же она открыта для любознательности того, кто потрудился и в несравненно более богатом книгохранилище константинопольской

Софии. Как открыто для братьев и всё остальное в городе, вплоть до монетного двора, где они могут полюбоваться свеженькими, сверкающими на солнце и ещё тёплыми после отливки монетами с изображением юного василевса Михаила III.

Перво-наперво Константину хотелось узнать, можно ли найти здесь книги, с которыми он не успел, в спешке дорожных сборов, познакомиться в столице. И если их нет в книжнице самого владыки Георгия, потому что речь идёт - ни много ни мало - о свитках, написанных на иврите с текстами еврейского Закона, Пророков и Писания (Танах), то нельзя ли на время позаимствовать искомое у книжников, проживающих в городской иудейской общине?

"Житие Кирилла" не уточняет, у кого и как были добыты книги, известные своим содержанием в христианской церковной практике только благодаря Септуагинте - греческому переводу Ветхого Завета. Агиографы говорят лишь, что Философ "научися ту жидовьстеи беседе и книгам, осмь части грамотикия преложь, и от того разум болии восприим". Это беглое сообщение по крайней мере подтверждает, что Константин с особой тщательностью готовился к предстоящему у хазарского кагана вероисповедному поединку.

Но в сообщении содержится подробность, давшая лет сто тому назад повод для гиперкритических нападок на авторов жития. Константин якобы никоим образом не мог за такой краткий срок (три, от силы четыре месяца до отбытия в Хазарию) преуспеть в овладении еврейской устной речью, да ещё и научиться читать книги Танаха на языке подлинника. И уж никак не мог он перевести на греческий какую-то еврейскую грамматику, состоящую из восьми частей, потому что у израильтян таковая дисциплина в виде трактата или учебного пособия в том веке ещё отсутствовала, а появилась лишь столетием позже. С чего же перевёл?

Возбудителем гиперкритической смуты тогда оказался академик В. И. Ламанский, учёный темпераментный, энциклопедически оснащённый, но увлекавшийся модными нигилистическими поветриями. Его работа "Славянское житие св. Кирилла как религиозно-эпическое произведение и как исторический источник" уже своим названием, вроде бы сугубо академическим, на первое место в разбираемом памятнике поставила легендарно-литературную составляющую, а не документально-историческую. Учёный неоднократно упрекал авторов жития в склонности к религиозно-эпическим преувеличениям. Одно из таких преувеличений, по его мнению, - приписывание Константину чрезвычайных подвигов в освоении чужих языков, в том числе изобретение (или перевод?) некоей грамматики в восьми частях. Более того, учёный и саму полемику, предстоявшую Константину в Хазарии, поставил под вопрос, посчитав и её изобретением восторженных агиографов.

Что ж, в своём описании событий 860–861 годов, в своих представлениях о лингвистических дарованиях младшего солунянина авторы жития могли и несколько увлечься. Но эта их ученическая увлечённость, если она и имела место, просто бледнеет при сопоставлении с той увлечённостью, какую во имя своей гипотезы проявил сам почтенный академик.

Суть его построения такова: братья отправляются из Херсонеса вовсе не в столицу каганата, а на север, к Днепру, для встречи со славянским "каганом". К степени достоверности или малодостоверности такого безусловно заманчивого сюжета нам ещё понадобится вернуться позже.

А пока нужно решить для себя: мог или не мог Философ за несколько месяцев пребывания в Херсоне добиться значительных успехов в освоении еврейской религиозной письменности? Овладение разговорной речью оставим в стороне. Она у евреев, живущих в рассеянии, на отшибе, слишком отличалась от классического иврита религиозных памятников, чтобы Константин испытывал нужду отдельно сосредоточиваться на её изменчивой и непрочной стихии. Лишь иногда сносное владение бытовым еврейским жаргоном могло ему понадобиться, чтобы навести нужную справку, ответить на приветствие или понять мнение о себе людей, не догадывающихся, что и он их разумеет. Полемику же он будет вести на своём родном языке. Таково непременное и заранее оговорённое условие, касающееся предстоящей встречи.

Иное дело, что ему очень хотелось узнать, как выглядят в еврейском Танахе - в сравнении с греческой Септуагинтой - особо важные для него места из книги Бытия, из пророческих книг Исайи, Даниила, Иеремии, других пророков, больших и малых. Он был наслышан о том, что хазарские иудеи, веками проживая без попечения раввинов, книги свои постепенно забывали, и ему хотелось убедиться, так это или нет. Даже внешний вид свитков, предоставленных на время в его распоряжение, мог подсказать ему, насколько часто они читаемы.

Септуагинта у него с братом всегда имелась под рукой, и сопоставление её страниц с соответствующими столбцами свитков позволяло не только быстро отыскать нужное высказывание того или другого пророка на иврите, но и проверить, не расходится ли оно по смыслу с греческим Ветхим Заветом. Он медленно вчитывался, осознавая, что осваивает только пяди языка. Он не тешил себя тщетной уверенностью, что когда-нибудь осилит этот язык, по складу своему такой закрытый. Ему предстоял труд кропотливый, и не сказать, чтобы очень увлекательный. Возможно, он, занимаясь им, не раз прибегал за советами и справками к кому-нибудь, гораздо лучше его знающему иврит. Чаще всего такие подсказки могли понадобиться, если ему достались свитки, действительно ветхие, в которых ещё не были проставлены значки-огласовки для обозначения отсутствующих в еврейском алфавите гласных букв. Эта особенность письма, как бы не желающего, чтобы в его иссохшую плоть просочились гласные, огородившегося от посторонних плотными стенками из букв-квадратиков, делала его похожим на тайнопись, на код, открытый только для своих, да и то не для всех.

Особенно его занимало отношение иудеев к своим пророкам. Он заранее решил для себя, что полемику поведёт на поле, которое иудеи считают исключительно своим, но и христиане не в меньшей мере считают своим, а не чужим и чуждым. То есть на поле многочисленных пророческих предсказаний о Христе, которого иудеи не признали и отвергли как мессию.

Осваивая букву и смысл предоставленных ему в пользование рукописей, он попутно, волей-неволей выяснял для себя и грамматические свойства изучаемого языка: устройство слова, предложения, зависимость между именем, глаголом, другими частями речи, роды, времена, числа и прочее, прочее, прочее… Будь у него под рукой какой-нибудь рукописный учебник еврейской грамматики, дело пошло бы куда скорее. Но такого трактата не нашлось. То ли никто из знаменитых иудейских книжников его почему-то до сих пор не удосужился составить, то ли учебник где-то всё же был, но, что называется, для сугубо внутреннего пользования.

Благо существовала посреди просвещённого света великолепная греческая грамматическая наука, та самая, к постижению мудрых законов которой с малых лет он так упорно стремился, проливая подчас горькие слёзы от осознания своего бессилия, своей неосведомлённости или из-за отсутствия достойного наставника… Слава Богу, нашлись в свой срок - и достойнейшие!

К тому же теперь у него с братом Мефодием уже был за спиной опыт осмысления грамматических свойств славянской речи. И из опыта им открылось, что эта речь, несмотря на отсутствие письменности, удивительно стройна, внутренне согласована, насквозь пронизана бережной и целомудренной властью грамматических гармоний. И ему, вооружённому таким двойным знанием, уже не зазорно было, разматывая старый свиток с псалмами Давида или с Песнью Песней, почти на ощупь находя по первоисточникам давно знакомые смыслы, попутно останавливать внимание и на каких-то чисто грамматических подробностях. А как здесь?.. Как у них?.. Выходило, что и у них, у древнего племени законоучителей и законников, тоже за каждым словом, за каждым стихом проступают твёрдые, неукоснительно соблюдаемые грамматические предписания, правила и законы… И это при том, что самой грамматики, говорят, ещё нет… И потому он её черты и признаки попутно, на ходу, для своих рабочих нужд набрасывал…

Велик и прещедр Господь! Никого не обделил мудростью речевого устроения - ни детей Иафета, ни тебя, колено Симово.

Самаритянин

Слух о том, что один из недавно прибывших столичных ромеев-христиан захотел читать пророка Исайю или псалмы царя Давида по-еврейски, быстро облетел жилые кварталы Херсона. Всего-то населения, с пришлыми вместе, не набиралось и семи-восьми тысяч душ. Тут и постарайся, а не утаишь диковинную новость.

Однажды напросился на встречу к Философу некий проживавший в городе самаритянин, сам по себе диковинная птица в этих краях. Как можно было догадаться, напросился из ревности - стародавней, идущей из тьмы веков ревности самаритян к иудеям. Что там за еврейские свитки и для какой нужды раскатывает и расшевеливает их приезжий?

"И приходя к нему, - читаем в "Житии Кирилла" об этом упорном и въедливом самаритянине, - стязащеся с ним, и принесе самарянскы книги, и показа ему…" Эти свои рукописи с особым самаритянским письмом, отличным от еврейского, но близким к арамейскому, посетитель принёс как свидетельство истинности своей веры, не испорченной всякими прибавлениями, на которые так оказались горазды израильтяне, когда вернулись в Палестину после Вавилонского плена и когда грубо обидели самаритян, отказав им участвовать в строительстве храма в Иерусалиме.

Одним из последствий давнего взаимного отчуждения стало и то, что самаритяне, привыкшие ничего для себя доброго более не ждать из Иудеи, насторожённо отнеслись и к вести об Иисусе Христе, о его учении. Эти холод и отчуждённость Философ мог теперь без труда различить в поведении своего ворчливого собеседника. О Христе тот запомнил лишь одно: к самаритянам отнёсся плохо, наказал своим ученикам не знаться с ними… "Во град Самарянский не входите" - не он ли сказал?

Константин, конечно, помнил это предупреждение Христово из Евангелия от Матфея. Но произносит эти слова Христос не потому, что, подобно иудеям, презирает самаритян, а потому что хочет предостеречь своих ещё малоопытных духовных чад от слишком поспешных поступков, от кичения перед чужими. Жаль, что его собеседник не слышал других евангелистов. Он бы увидел тогда, как милосерд Спаситель и к тем, кто, по общему среди иудеев мнению, не заслуживает ни оправдания, ни любви. Вот что повествует о том Лука в своём Евангелии…

По пути из Галилеи в Иерусалим Христос с учениками зашли в самаритянскую весь и попросили о месте для отдыха. Когда им было отказано, братья Иаков и Иоанн возмутились: разве не достойно такое селение, чтобы попалить его огнём небесным?! Христос возразил им: "Сын человеческий не пришёл души человеческие погубить, но спасти".

И ещё тот же Лука рассказывает: из десяти прокажённых, которых однажды Христос разом исцелил и отправил к их священникам, чтобы рассказали о чуде, только один вернулся к нему и, пав на колени, громогласно прославил Бога. И это был самаритянин. Спаситель в сердцах укорил остальных: "Не захотели дать славу Богу, только иноплеменник сей". А самаритянину тому сказал: "Восстав, иди, вера твоя спасла тебя".

Знает ли его собеседник, что евангелист этот был ещё и опытным врачом? В его книге всё, что касается чудесных исцелений, совершённых Спасителем, отличается какой-то особой осведомлённостью и сострадательным вниманием. Такова и записанная Лукой притча Христова о милосердном самаритянине.

Не в пример безразличным к чужой беде священнику и левиту, этот состоятельный муж, увидев на пустынной дороге избитого разбойниками незнакомца, остановился, омыл ему раны вином и елеем, перевязал их, усадил несчастного на своего осла, довёз до гостиницы, устроил на ночлег, а утром, уезжая, дал хозяину два динария для ухода за больным и пообещал ещё вознаградить, когда вернётся…

Как же сердце любого человека, живущего среди чужеземцев, очерствевшее от невнимания, от косых взглядов, от разговоров сквозь зубы, - как оно чутко замирает при звуке искреннего одобрения, пусть не ему самому, а роду его, родной его земле, всему лучшему, что есть за душой у его племени! Не потому ли херсонскому самаритянину, заявившемуся было, чтобы спорить, попрекать и перечить, хотелось теперь длить и длить минуты или даже часы внимательного и целительного слушания.

Какой же он необыкновенный, этот сидящий перед ним цареградец! Как горячо любит он своего Богочеловека!.. Вот и о встрече Христа у колодца Иаковля с самаритянкой, пришедшей по воду, рассказывает так достоверно, что перед его слушателем будто въяве проплывает видение собственной молодости. И вся-вся Самария замерла в мягких лучах вечереющего над холмами солнца…

Христос и ученики в тот день опять шествовали через Самарию, держа путь из Иудеи в Галилею. И припозднились на окраине города Сихарь, как раз возле священного для самаритян колодца-студенца, из которого, как здесь верили, пил когда-то сын Авраама Иаков. Ученики отошли в город, чтобы прикупить еды, а Иисус, утруждённый дорогой, присел у колодца. И был шестой час, холмы и долы вокруг отдыхали от дневного зноя. И подошла к студенцу женщина из города, и попросил её Иисус: "Дай мне пить". Она, приняв его по говору и одежде за иудея, смутилась: как это он просит у неё, самаритянки, воды? Разве не знает, что иудеи с самаритянами не общаются?

А он ответил: если б знала, кто просит у тебя, сама бы попросила, и дал бы тебе воду живу.

Женщина - всегда женщина. И эта в соображениях своих не отступила от очевидности: как же он даст ей воды, когда не имеет чем зачерпнуть из глубокого колодца? Он же ответил: "Всяк, пьющий воду сию, возжаждет снова, но вода, которую я дам ему, утолит жажду вовеки и будет в нём источником воды, текущей в жизнь вечную".

То ли в шутку, то ли искренне женщина воскликнула: "Так дай же мне такой воды, чтобы не ходить мне сюда с черпалом!"

И тогда Иисус попросил: пусть она сходит за мужем своим, пусть вернутся к студенцу вместе. А она смутилась и сказала, что нет у неё мужа.

"Правду сказала ты, что мужа не имеешь, - похвалил женщину Иисус, - потому что пять было у тебя мужей, а тот, которого ныне имеешь, он тебе не муж".

Поражённая самаритянка воскликнула: "Господи! вижу, ты есть пророк!"