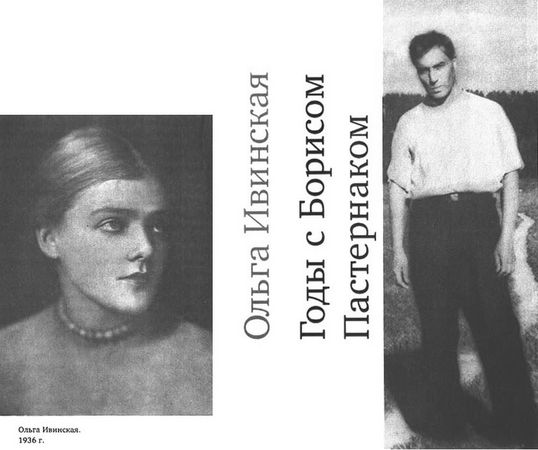

Свою книгу "Годы с Борисом Пастернаком" Ольга Ивинская завершает словами: "Любимый мой! Вот я кончаю работу, завещанную тобой. Прости меня, что написала ТАК; я не могла и никогда не смогла бы написать на уровне, которого ты достоин… Большая часть прожитой сознательной жизни была посвящена тебе, как будет посвящен и ее остаток…"

В этой книге впервые объединены мемуары О. Ивинской (в сокращенном виде) и ее дочери И. Емельяновой о Борисе Пастернаке. В книгу также вошли воспоминания Ирины Емельяновой об Ариадне Эфрон, о Варламе Шаламове. Впервые публикуются эссе "Парижские этюды" И. Емельяновой и фрагменты из ее "Записных книжек".

Содержание:

-

"Облагораживающая беззаботность" 1

-

О. Ивинская - Годы с Борисом Пастернаком 2

-

И. Емельянова - Легенды Потаповского переулка 47

-

И. Емельянова - Парижские этюды 91

-

И. Емельянова - Из записных книжек 97

-

Примечания 112

Ольга Ивинская, Ирина Емельянова

Годы с Пастернаком и без него …судьбы скрещенья

"Облагораживающая беззаботность"

"Облагораживающая беззаботность, женская опрометчивость, легкость", - так писал Пастернак о своей любимой героине романа "Доктор Живого". Такой он видел и Ольгу Ивинскую. Такова и эта книга.

Русская литература тяжеловесна, любит надо всем задумываться подолгу, болезненно фиксируется на ужасном - тогда как в жизни есть прекрасное, веселое, вкусное. Замечательный петербургский прозаик Валерий Попов заметил как-то, что наша вечная традиция - напарываться на прутья клетки, тогда как можно спокойно и радостно ходить между ними. Книга, которую вы держите в руках, написана женщинами, много раз прошедшими сквозь эти прутья. Это одно из самых легких сочинений в отечественной словесности, хотя назвать легкой жизнь Ольги Ивинской и Ирины Емельяновой не осмелился бы и самый отчаянный лакировщик.

Иногда кажется, что Борис Пастернак полюбил Ольгу Ивинскую именно за это выдающееся легкомыслие, которое, слава богу, оказалось наследственным. Его так легко перепутать с эгоизмом и даже с непорядочностью! - об Ивинской долго распространяли клевету, будто бы она присваивала деньги, предназначенные для пересылки подруге в лагерь, и все попытки самой этой, якобы обобранной, подруги восстановить справедливость разбивались о стену недоверия. Ивинской "шили" то финансовые махинации в конце сороковых (хотя следственное дело сейчас опубликовано и все желающие могут убедиться, что взяли ее именно за связь с Пастернаком), то злоупотребление зарубежными гонорарами Пастернака, - словом, проклятое легкомыслие, доверчивость, беспечность, неумение вникать в скучные материи вечно выходило ей боком.

Быт ее, при всей врожденной ловкости, умелости и трудоспособности, тоже всегда был хаотичным и неустроенным. Денег она не нажила, семейную жизнь толком не устроила, однако все, кто знал ее уже в семидесятые, вспоминают исключительно красивую и счастливую женщину.

Очарование ее было таково, что о возрасте Ивинской забывали; как хотите, но именно в вечной ее безалаберности был своего рода героизм. Это очень женская черта - взбалмошность, неуправляемость, отказ жить по расписанию; это может вывести из себя, довести до отчаяния и даже ненависти - но без этого настоящей женщины нет. Именно об этом сказано: "Быть женщиной - великий шаг, сводить с ума - геройство".

Только Ивинская могла в сорок четвертом, когда истек срок заключения у ее матери, оговоренной зятем, поехать за матерью в лагерь и забрать оттуда ее, умиравшую от голода, и провезти через пол-России, сохранив ее и уцелев. Только Ивинская могла выдержать ночные допросы и выкидыш на Лубянке в сорок восьмом, и пять лет лагерей, и ненависть многих солагерниц, - красота в женском сообществе, особенно замкнутом, дорого обходится; и после всего этого - вернуться прелестной, помолодевшей, похудевшей и встретиться с любимым, словно ничего и не было.

Только Ивинская могла выдержать разговор с законной женой Пастернака и ее визит - и не озлобиться, не оставить его. Только она могла пережить его смерть - и арест через полгода после нее, и еще четыре года заключения, и пожизненную полулегальность, и конфликты с семьей поэта, и оставаться все это время одной из самых привлекательных и доброжелательных женщин Москвы, хозяйкой литературного салона, где перебывали все лучшие сочинители семидесятых. Некоторые говорят о ней с крайним неодобрением - "как с гуся вода". Но это та самая жизненная сила, которую Юра почувствовал в Ларе, та вечная, цветущая женственность, союза с которой так ищет гений.

К счастью, дочь Ивинской от второго брака Ирина Емельянова очень похожа на мать. Главный ее талант (все остальные, как правило, становятся производными от него) - именно способность любить, не требуя благодарности, не заботясь о собственном благоденствии, ничего не рассчитывая и не загадывая. Так Ивинская любила Пастернака - связь с которым принесла ей не только вечную память в потомстве, не только десяток гениальных посвящений, но и много горя. Так Ирина с самого начала полюбила этого странного, витиевато гудящего, старомодно вежливого даже с детьми, седого гостя - в семье его ласково называли классиком, классюшей, - и этой любовью дышит каждая страница ее воспоминаний и очерков о нем. Все его грехи она старательно оправдывает, добродетели подчеркивает, критикам возражает с почти дочерней, родственной страстью.

Так же она защищает мать - вероятно, не самую заботливую, но ведь не заботу мы ценим, в конце концов, а праздник. Ивинская была для тех, кто ее знал, именно праздником, - и дочь сделала все, чтобы донести его очарование до тех, кто Ивинскую не застал.

Ее брак с Жоржем Нива, молодым французским славистом, сулил ей не только свободное перемещение по европам, но и самое пристальное внимание спецслужб. И это внимание привело в конце концов к высылке жениха и аресту Ирины. Все это ее мало заботило, поскольку чего-чего, а рассчитывать наперед свои поступки женщины из этой семьи не умели никогда. Недаром мать Ивинской, бабушка Емельяновой, в последний раз вышла замуж на седьмом десятке.

Страшно сказать, но это веселая книга. Вы узнаете из нее, какой на самом деле была Ариадна Эфрон - еще одна великая страдалица русской литературы, о чьем тяжелом характере, приступах раздражительности и нетерпимости написаны сотни страниц. Но ведь и Ариадна Эфрон была исключительно легким и светлым человеком до всего, что с ней произошло. Встречаясь с подругами по ссылке, она хохотала так, что ее младшая подруга Анна Саакянц не могла взять в толк: как они могут вспоминать об этом со смехом? Сегодняшнему читателю трудно представить, как могла Аля Эфрон писать Пастернаку из ссылки свои блистательные письма с тончайшими и подробнейшими разборами его романа и стихов, с енисейскими пейзажами, каламбурами, дружескими насмешками, - из ада, Господи, из безвыходного положения, из подлинно медвежьего угла!

Я не знаю, есть ли сейчас такие люди, но тогда они были: сказать, что они жили литературой, или верой, или любовью, - было бы пошлостью. Они состояли из этого вещества. И Ирина Емельянова - тоже из этой породы. Верный признак этого - полное отсутствие злобных и мстительных характеристик в ее книге. А ведь ей есть с кем свести счеты.

Что бы она ни описывала, - французский ли дом престарелых, советскую ли зону, коммунальный ли быт, - мы прежде всего видим людей, которыми она окружена, и люди эти в большинстве своем достойны милосердия, а то и восхищения. Емельянова на каждом шагу нарушает канон женской прозы - традиционно физиологичной, внимательной к ужасным мелочам: ее ничто не отталкивает, она всех рада пригреть и утешить, и собственная жизнь, куда как не праздничная, предстает в ее изображении сплошным подарком.

Пастернаковская ли это школа - "себя и свой жребий подарком бесценным Твоим сознавать", - или собственный счастливый и врожденный дар обращать внимание на лучшее, я судить не берусь. Я не стану даже спорить с теми, кто считает мать и дочь - Ивинскую и Емельянову - неглубокими натурами, недостойными Пастернака. В конце концов, он выбрал их и сделал своей второй семьей - и это уж его дело, с кем ему было хорошо.

Ирина Емельянова не нуждается в оправданиях. Но легкость, умение не сломаться и пронести сквозь всю жизнь врожденную способность ощутить мгновенное счастье просто от солнечного луча или от музыки из окна, - в оправданиях, безусловно, нуждается. У нас не принято быть счастливыми. Всякая легкость подозрительна.

Ирине Емельяновой, наверное, следовало бы написать другую книгу - что-нибудь о том, как трудно было жить с другим бывшим заключенным, человеком трагической судьбы поэтом Вадимом Козовым. И как еще невыносимее жить без него. И как мучает во Франции тоска по Родине, а на Родине - тоска по Франции. Тогда бы ее уж точно канонизировали при жизни. Не говорю о том, что Емельянова с детских лет так же ярка и очаровательна, как и ее мать, - а это грех вовсе уж непростительный.

Но тогда, дорогой читатель, мы с вами после этой книги не испытывали бы такого желания жить. А мы его испытываем - именно потому, что красивая женщина только что рассказала нам о своей счастливой жизни, полной встреч с прекрасными людьми.

Уверяю вас, каждый из нас, кроме совсем уж безнадежных духовных инвалидов, способен так смотреть на жизнь. И каким отличным местом была бы эта жизнь - "место, где жить нельзя", по определению Мариной Цветаевой, - если бы каждый хоть раз в день смотрел вокруг глазами Ирины Емельяновой!

Дмитрий Быков

О. Ивинская

Годы с Борисом Пастернаком

ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

В октябре сорок шестого года редакция "Нового мира" переехала за угол площади Пушкина с четвертого этажа "Известий". Когда-то в новой нашей резиденции, в теперешнем нашем вестибюле, танцевал на балах молодой Пушкин.

Итак, мы на новом месте. К моменту нашего переезда Александр Сергеевич чугунный еще не был перетащен с Тверского бульвара и не затерялся на фоне модернистского кинотеатра "Россия". Этого стеклянного дворца еще не было совсем.

Вскоре после переезда у нас сменился не только пейзаж за окнами (вместо площади мы теперь видели церквушку Рождества Богородицы в Путинках, вылезающую милыми неуклюжими лапами на тротуар). Сменилось у нас и начальство. Новый редактор вошел к нам, опираясь на толстую трость, в пижонской лохматой кепке. Модное симоновское пальто американского покроя повисло на месте черной морской шинели Щербины. На пальцах нового редактора красовались массивные перстни. Вероятно, под его вкус заработал и роскошный темно-красный вестибюль с аляповатыми золочеными карнизами. Симонов - мечта всех московских женщин, себе адресующих его знаменитое "С тобой и без тебя", - красиво грассировал, обладал пышной шевелюрой с бобровой сединой, ходил в мешковатом и модном американском костюме и принимал с удовольствием и союзников, и недавних своих фронтовых друзей.

Для него для первого был отделан великолепный кабинет, мы же - завы - пока отдельных не имели; я, заведующая отделом начинающих авторов, и моя подружка, Наташа Бьянки, техред журнала, сидели одно время рядышком в глубине вестибюля. Приходящие ко мне молодые авторы робко проходили по огромному залу к моему столу. Часто, когда Наташа не бегала по типографиям, а сидела на месте, к нам собирались наши старые знакомцы еще по старому зданию. Жизнь шла, даря и отнимая знакомства, симпатии и привязанности. Сюда принес написанную полупечатными детскими буквами тетрадку стихов молодой) тонколицый и белокурый мальчик - Женя Евтушенко. У моего стола присаживалась Вероника Тушнова. От нее заманчиво пахло хорошими духами, и, как ожившая Галатея, она опускала скульптурные веки. С ней я была знакома домами, ее первый муж - психиатр Рогинский - спасал от менингита моего двухлетнего сына. До сих пор у меня сохранился портрет ее с нежной надписью: "Милой, доброй, понимающей, замечательной, с любовью Вероника". С ней мы делились и сердечными секретами.

Влетал шумный и порывистый Антокольский, входил причесанный на косой пробор Заболоцкий, так не похожий на поэта, начинающего с безумных знаков зодиака; он изменился после своих лагерей. Сюда вошел после газетной шумихи в кремовом плаще, желто-бледный, изящный и мальчишески стройный, с темными подглазинами Зощенко. Симонов, помню, принял его с распростертыми объятиями, сделал мне замечание, что мы не сразу доложили о его приходе! Оказалось, впрочем, что эта "смелость" была санкционирована свыше.

Позднее, когда в нашу редакцию заходил Пастернак, он застал однажды у моего стола переводчика с французского Юрия Шера.

- Боже мой, - загудел Борис Леонидович, - этот молодой человек страшно напоминает мне несчастного Михаила Михайловича Зощенко. - Все вдруг потупились, будто не слышали его слов. <…>

О стихах говорили целый день - то с одним, то с другим. Это то, чем живешь с головою. Еще молодое, послевоенное, полуголодное веселое время. Многое еще не раскрыто, много надежд не потеряно. Придя в журнал, Симонов мечтал привлечь живых классиков: Антокольского, Пастернака, Чуковского, Маршака. И это ему я обязана своим личным знакомством с Пастернаком.

В самом начале симоновского "правления" секретарь редакции Зинаида Николаевна Пиддубная, пожилая гуцулка, сохранившая от прежней красоты дивные черные глаза и длинную шею (за которую мы невежливо прозвали ее змеищей), сделала мне подарок - билет на вечер Пастернака в библиотеку Исторического музея, где он должен был читать свои переводы. Я его не видела >с довоенных лет. За полночь, помню, вернувшись, сказала сердитой маме, которой пришлось открывать мне дверь: "Я сейчас с богом разговаривала, оставь меня!"

Она махнула рукой и пошла спать. Пришлось вечер в библиотеке переваривать одной.

В первый раз, пожалуй, я видела тогда Пастернака близко.

Стройный, удивительно моложавый человек с глухим и низким голосом, с крепкой молодой шеей, он разговаривал с залом как с личным своим собеседником и читал так, как читают себе или близкому другу, бормоча и переспрашивая. Счастливцы избранники в перерыве осмеливались просить его читать свое, а он отнекивался, гудел, каким-то удивительным мычанием оканчивая слова, что, мол, сейчас вечер Шекспира, а не его. Но, видно, читал оставшимся. Я же остаться не посмела, ушла.

До встречи в редакции "Нового мира" я видела Пастернака считаное число раз. Интересно, когда мы все, тогда работники молодежного литобъединения при комсомольском журнале "Смена", были приглашены приехавшим в Москву грузинским писателем Константином Гамсахурдией в его номер в "Метрополе", я сбежала оттуда, услыхав, что хозяин ждет к себе (уже во втором часу ночи) Пастернака. Может, предвиденье? Испугалась даже мысли сидеть с ним за одним столом, убежала как девчонка, а со мной заодно Павел Васильев и Ярослав Смеляков. Проводив меня до дому, те, конечно, вернулись в "Метрополь".

<…> Портрет его в те давние времена мне впервые попался в тоненьком "Избранном". Это было несообразно удлиненное лицо с коротким для этого лица носом и негритянскими медными губами. Вообще, нельзя Пастернака представлять в застывшем портретном виде, и верить его портретам нельзя. Нельзя потому, что его облик всегда дополнял клокочущий огонь изнутри, непосредственные детские жесты, в чем я убедилась, когда он совершенно в реалистической яви, по приглашению Симонова, вошел в редакцию "Нового мира".

Какой же он был тогда? Сходства с портретом почти не было. Правда, нос аристократический, красиво и изящно изогнутый, был короток для удлиненного лица с тяжелой челюстью упрямца, мужчины, вождя. Сразу можно поверить - если целовал, то "губ своих медью". Цвет лица смугло-розовый, загар здорового человека. Глаза орлиного янтарного цвета, и вместе с тем он весь был женственно изящный.

Странный африканский бог в европейской одежде. Может, тот, которому гумилевские бонзы жгли тибетские костры.

Итак, в октябрьский переменчивый день в темно-красной комнате на ковровой дорожке появился бог в летнем белом плаще и улыбнулся мне уже персонально.

В те сороковые годы его желтоватые конские зубы, широко раздвинутые посредине, дополняли великолепным своеобразием его удивительное лицо. Мне трудно писать о нем сорок шестого года, потому что слишком он классически покрасивел впоследствии, на свою позднюю наивную радость. Правда, это лишило его кокетства уверять всех в ущемлявшем будто бы его всю жизнь безобразии.

Уже в пятьдесят девятом году, восхищенно смотря на себя в зеркало, дивясь непривычной своей красоте и уже насмерть сроднившись со своим новым зубным протезом - вроде всегда так было - и, может, чуть позируя перед собою и мной, он не один раз повторял: "Как поздно пришло все! И благообразие, и слава!"

А сам между тем не верил, что поздно!

Но тогда, входя в мою жизнь с ковровой дорожки редакции, он прежде всего поражал диковатой, неправильной, четкой скульптурностью - причем скульптура эта была сотворена гением, очевидно не знавшим канонов и пропорций. Из-под резца этого гения вышел человек без национальности, с яркими, чуть косоватыми глазами под летящими к вискам бровями, человек, бредущий по вселенскому пейзажу.

Пошел колкий и мелкий октябрьский снег. Я куталась в свою довоенную беличью шубу. В комнате было холодно.

Б.Л. наклонился над моей рукой и спросил, какие его книги у меня есть. А у меня был только один большой сборник, на котором рукой литературного критика еще "щербинских" времен Бориса Соловьева было написано: "Люсе от Бориса, но не любимого, не автора этой книги…"

И я ответила Борису Леонидовичу, что у меня есть лишь одна книга.

Он удивился:

- Ну я вам достану, хотя книги почти все розданы! Я сейчас занимаюсь переводами, стихов своих почти не пишу. Работаю над Шекспиром. И знаете, задумал роман в прозе, но еще не знаю, во что он выльется. Хочется побродить по старой Москве, которую вы уже не помните, об искусстве поговорить, подумать.

И, помню, слегка смущенно добавил:

- Как это интересно, что у меня еще остались поклонницы.

Предвиденье, безусловно, существует, и не просто обещанием каких-то больших перемен - я была просто потрясена предчувствием, пронизавшим меня взглядом моего бога.

Это был такой требовательный, такой оценивающий, такой мужской взгляд, что ошибиться было невозможно: пришел человек, единственно необходимый мне, тот самый человек, который, собственно, уже был со мною. И это потрясающее чудо.

Вернулась я домой в страшном смятении.

А дома были мама и дети: семилетняя Ирочка и пухлый кудрявый мальчик Митя. За спиной уже было столько ужасов: самоубийство Ириного отца - Ивана Васильевича Емельянова, смерть моего второго мужа - Александра Петровича Виноградова - на моих руках в больнице.