Легко увидеть, сколь соблазнительна такая гипотеза для биографа. Какие поистине шекспировские страсти можно было бы обнаружить, присматриваясь ко взаимоотношениям внутри княжеской семьи. Как должен был смотреть на своих родных Владимир, и как те - на него. Ибо для Ольги он был бы прежде всего внуком убийцы ее мужа, живым укором и предостережением; но и Ольга для своего внука - губительницей (если не убийцей) его родного деда… Но оставим досужие рассуждения. С достаточно большой степенью уверенности можно сказать, что гипотеза эта сколь соблазнительна, столь же и несостоятельна. Во-первых, она не имеет под собой никаких оснований, кроме далеко не полного сходства в именах действующих лиц. Во-вторых, и это главное, выше описанное развитие событий просто-напросто не могло иметь место. Можно допустить, что, взяв Искоростень и убив Мала, Ольга решила сохранить жизнь дочери древлянского князя и даже приблизила ее к себе. По обычаю, та и в самом деле могла достаться в жены ее сыну. Но отцом Малуши назван Малък Любечанин - то есть житель (временный или постоянный) Любеча, старинного города на Днепре, несколькими километрами выше Киева по течению. Сохранение же Ольгою жизни главному убийце ее мужа кажется совершенно невероятным. Обычай кровной мести не мог быть нарушен. Ольга пролила море древлянской крови, и в этом море должна была течь кровь Мала Древлянского. Вообще завоевание чужой земли, чужого города и насильственное включение их в свою волость не мыслились в древности без убиения тамошнего правителя и искоренения его рода по мужской линии. Такое убийство носило в языческом обществе ритуальный характер. Так было не только на Руси, но и на Руси тоже - так поступил, например, при захвате Киева знаменитый Олег, предшественник Игоря; так поступит, захватив Полоцк, и сам Владимир, о чем речь еще впереди. Немыслимо было и оставлять в живых сына убитого князя - наследника поверженной династии в настоящем и кровного местника в будущем. (Впрочем, чаще встречалось добровольное присоединение земли и превращение местного правителя в наместника великого князя.)

Да и ничто в имеющихся в нашем распоряжении источниках не подтверждает "древлянское" происхождение Владимира или его дяди. Когда отец Владимира Святослав будет делить между тремя своими сыновьями Русскую землю, Древлянская область достанется не Владимиру, а его брату Олегу. Имя же Добрыни навсегда соединится с именем Великого Новгорода, где сначала будет посадником он сам, а затем - его сын Константин.

Генеалогия Владимирова рода по отцовской линии в X веке не шла, кажется, дальше его деда, киевского князя Игоря, так и оставшегося в русской истории под именем Игоря Старого, то есть "старейшего". Позже в летописи появится имя отца Игоря, варяжского князя Рюрика, призванного вместе с братьями Трувором и Синеусом и "с роды своими" править Новгородской землей.

Мы не будем разбирать сейчас знаменитую легенду о призвании варягов, как не будем вдаваться в дискуссию о том, кто такие варяги и какова их роль в складывании Древнерусского государства, с ожесточением ведущуюся в научном мире вот уже более двухсот лет. Скажем лишь о том, что появление этой легенды - даже если она и не вполне соответствует реальной исторической действительности - закономерно. Чем дальше отстоит правящий род от подвластного ему населения, чем меньше точек соприкосновения между ними в прошлом, тем выше (в глазах средневекового человека) его положение в настоящем. Князь-иноплеменник, завоеватель или просто пришлый находник - идеальная фигура для предка монарха во всей древней истории. (Реже в роли основателя династии выступает предок-изгой, безродный бродяга или даже просто обнищавший простолюдин - но в любом случае человек, стоящий вне обычного порядка вещей. Быть может, именно поэтому так волновало позднейших писателей-летописцев "плебейское" происхождение самого Владимира.) Да и в реальной истории чужеземец куда скорее своего, коренного сородича мог встать на недосягаемую высоту необходимого "царского" достоинства. Поэтому и мы примем Рюрикову генеалогию - тем более что другой у нас все равно нет - и будем звать потомков князя Игоря Старого привычным нам именем - Рюриковичи. Этническая отчужденность правящей династии от остального населения если и ощущалась при "вещем" князе Олеге, то ко временам Ольги и Святослава уже сходила на нет.

Нам неизвестна точная дата рождения Владимира. Летопись называет его третьим, то есть младшим, сыном князя Святослава: во всех перечнях Святославичей (а их в "Повести временных лет" два) имя Владимира идет после имен его братьев - Ярополка и Олега. Но это были дети от разных матерей. Малуша родила лишь одного сына, имя матери Ярополка и Олега до нас не дошло. Так что насколько Владимир был младше своих братьев, неизвестно. Да и был ли он вообще младше Олега? Порядок перечисления сыновей Святослава мог определяться не их возрастом, а их происхождением от той или иной жены великого князя. Именно так перечислены, например, в летописи многочисленные сыновья самого Владимира. Правда, некоторые позднейшие летописи прямо именуют Владимира младшим из Святославичей, но к такому выводу их авторы могли прийти чисто логическим путем, исходя из известного нам текста "Повести временных лет".

Время рождения князя Владимира можно установить лишь приблизительно. По летописи, его отец, князь Святослав, родился около 942 года (6450-го по принятому на Руси счету лет "от Сотворения мира"), в действительности же, наверное, немного раньше. Еще ребенком, после гибели отца, он становится - конечно, только по названию - киевским князем и даже возглавляет киевское войско в походе на древлян. Посаженный на коня, согласно обычаю, Святослав начинает битву, бросив своей детской рукой копье в сторону врага. Копье пролетело между ушами коня и ударилось тому в ноги. Но почин был сделан и обычай соблюден. "Князь уже начал, потягнете, дружина, по князе!" - воскликнули киевские воеводы.

Мы не знаем определенного времени начала супружеской жизни в древней Руси; скорее всего, такого срока просто не существовало. И все же, зная приблизительную дату рождения Святослава, легко высчитать, что Владимир не мог появиться на свет раньше второй половины 950-х годов (напомню, что он не был первенцем). Сам же Владимир в первый раз женился, вероятно, около 978 года, еще будучи новгородским князем. Под 980 годом в "Повести временных лет" рассказывается о том, как Владимир силой взял за себя полоцкую княжну Рогнеду, дочь князя Рогволода. (На самом деле это произошло, видимо, зимой или весной 978 года.) Руководил им в этом насилии его дядя Добрыня: "и повеле быти с нею пред отцом и матерью". Руководство в деле такого рода обнаруживает несомненную юность князя - едва ли ему могло быть тогда многим больше 17–18 лет, и уж во всяком случае, не меньше 14–15. Так определяется примерное время его появления на свет - где-то между 959 и 964 годами, скорее всего - между 960 и 962-м. Это время утверждения в Киеве и начала самостоятельного правления отца Владимира князя Святослава Игоревича. Летопись относит первые походы Святослава к 964 году. Надо полагать, что связь князя с ключницей его матери пришлась на киевский, "домашний", период его биографии.

Так появился на свет князь Владимир. Его происхождение, несомненно, выделяло его среди братьев. Не то чтобы оно делало его меньшим князем, чем те, - конечно, нет. В смысле обычного княжеского права все они были равны и в равной степени наследовали отцовскую и дедовскую власть. Но обидное прозвище "робичич" долго будет преследовать юного княжича. Единоутробные Ярополк и Олег не могли не чувствовать превосходства перед своим единокровным братом, и, стало быть, с самой ранней поры между ними не могло не возникнуть отчетливого отчуждения. Едва ли братья даже воспитывались вместе и в равной степени, хотя мы и увидим всех троих в Киеве при дворе великой княгини Ольги. Сын прежней слуги неизбежно вызывал у княгини чувство досады и раздражения; это чувство передавалось другим, более любимым ее внукам. Судя по тому немногому, что рассказывают нам летописи о характере сыновей Святослава, с наибольшей силой влияние Ольги сказалось на старшем из братьев - Ярополке. И менее всех подвержен был влиянию княгини-христианки Владимир.

Но и для Святослава Владимир не стал любимым детищем. Малушин сын напоминал князю не столько о сладости любви (которой, может быть, вовсе и не было), сколько о горечи и унижении разрыва. Позже мы столкнемся с явным проявлением пренебрежения к Владимиру со стороны отца. Да и вообще Святослава мало волновали дела семейные. В Киеве он бывал редко и своими детьми почти не занимался. В свою очередь, и Владимир, вероятно, не чувствовал привязанности ни к кому в своей семье - ни к отцу, ни к бабке, ни к братьям.

Главным событием, произошедшим с ним в эти, самые первые его годы, был обряд "постригов", перехода из женской половины семьи и дома в мужскую. В три года дитя становился мальчиком, будущим мужчиной. Обряд перехода сопровождался срезанием пряди волос, почему и получил название "постриги". Обрезание волос безвозвратно вырывало ребенка из мира женщин, обозначало его принадлежность к мужскому роду - ведь в ту пору волосы стригли только мужчины. С этого времени мальчика воспитывал отец или, как это всегда бывало в княжеских семьях, особый воспитатель, "кормилец". Таким "дядькой" стал для Владимира его родственник со стороны матери Добрыня. В его лице Владимир и нашел человека, чье доброе отношение к себе он ощущал постоянно, на чью поддержку мог рассчитывать. Стоит ли удивляться, что именно его влияние сказывалось на Владимире сильнее всего.

Так с самого раннего детства определилось особое положение Владимира в княжеской семье.

Впервые имя Владимира появляется в "Повести временных лет" одновременно с именами его братьев - в знаменитом рассказе об осаде Киева печенегами весной 969 года. Все три княжича были тогда еще малыми детьми. Святослав со своей дружиной находился вдали от Руси - "и затворилась Ольга во граде со внуками своими, Ярополком, и Олегом, и Володимером". С этого летописного сообщения и начинается известная нам биография будущего Крестителя Русской земли.

Что же за времена переживала тогда Русь, что представляла собой держава, властвовать над которой суждено будет Владимиру в течение почти четырех десятилетий?

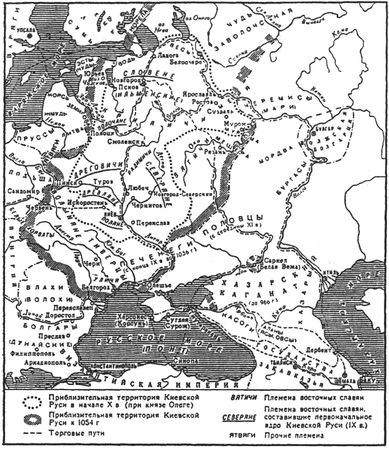

К середине X века власть киевского князя простиралась на обширную территорию Восточно-Европейской равнины - от Старой Ладоги и Нового города на севере до Киева и Родни на обжитом полянами поднепровском юге. Великий торговый путь, ведущий "из Варяг в Греки", был захвачен еще новгородским князем Олегом, прозванным Вещим. Утвердившись в Киеве, названном им "матерью городам русским", Олег связал воедино две территории, два государственных образования, до этого развивавшихся самостоятельно и почти не зависевших друг от друга, - Новгородско-Варяжскую северную Русь и Киевское полянское государство. Соединение Севера и Юга и положило начало существованию Древнерусского государства, называемого нами Киевской Русью.

Но государство это не было похоже на современные государства. Оно не имело границ, не знало единых законов. Дань, ежегодно выплачиваемая сельскими и родовыми общинами, племенами и племенными объединениями, а также само признание верховенства киевского князя и составляли все существо государственной власти. Дань шла князю и его дружине. Во времена Олега и Игоря либо сам князь, либо его ближайшие воеводы объезжали людей и земли, собирая все, что могло дать тогдашнее натуральное хозяйство. При княгине Ольге "полюдье" сменилось "повозом" - более или менее ограниченной уроками данью, свозимой на княжеские погосты.

Это не было повинностью в нашем понимании. Князь воспринимался тогда как некая высшая сила, воплощавшая в себе все общество и всю землю. Он служил, как мы говорим сейчас, гарантом социальной стабильности и порядка, один мог защитить своих подданных не только в случае нападения чужаков, но и в случае любой другой беды - стихийного бедствия, неурожая. (Так, кстати говоря, и было: при голоде и недороде людей выручали запасы, собранные и тщательно сохранявшиеся в особых княжеских закромах.)

Все сущее должно иметь свою завершенность, свой венец. Человеческое общество не являлось исключением. Князь - голова, его народ, подданные князя - тело. Подобно тому, как не может жить обезглавленное туловище и судорожны будут предсмертные движения его членов, не может и народ оставаться без князя. Потому и дань, собираемая для князя, обретала символический, ритуальный смысл ежегодного "кормления", понимаемого первоначально вполне буквально. Как лучший, откормленный телец приносится к жертвеннику - не для того, чтобы просто задобрить богов, но чтобы ощутить свою сопричастность им, свое единение с ними, - так и лучшее из того, что было собрано и возделано на земле, добровольно отдавалось на потребу и прокормление князю. Именно добровольно - почти всегда, кроме тех случаев, когда князь сам нарушал неписаные законы.

Нет и не может быть семьи без старшего и без младшего. Человек лишь тогда ощущает свою зрелость, свою исполненность силой, когда твердо осознает себя на середине жизненного пути, помнит, откуда он вышел и во что воплотится, кем был и кем станет, когда ежечасно созерцает седины своих отцов, видит курганы над могилами предков, слышит плач новорожденного в колыбели. Следование обычаям предков, неукоснительное соблюдение традиций, многочисленных предписаний, запретов давали человеку ощущение цельности своего существования, делали его деятельным и сильным. Это - в привычном круге бытия, в рамках своей семьи и своего рода. Раздвигая привычный круг, сталкиваясь с чужим миром, чаще враждебным, человек и весь его род в целом снова нуждались в точке опоры, снова искали ясный ответ на вопрос: кто они, чьи, откуда, нуждались уже в иной, высшей силе, стоявшей вне их самих, над ними, но и - рядом с ними. Такой объединяющей силой и был князь. Его власть примиряла и уравновешивала всех, ибо в равной степени возвышалась над каждым.

Именно в этом - объяснение того чувства сирости и обреченности, которое (как нам предстоит увидеть) будет охватывать людей, оставшихся без князя, без повелителя, - чувства, кажущегося нам, привыкшим не любить и не уважать всякую власть, нелепым и даже смешным.

"Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Пойдите княжить и володеть нами". Памятные слова летописной легенды о призвании варягов выражают самую суть понимания княжеской власти, единственной способной дать "наряд", то есть порядок, устроение земле, способной прекратить бессмысленные усобицы, придать завершенность и осмысленность всему существованию человеческого сообщества. Внешним выражением такого единения земли и князя и служил обряд взимания дани, "кормления" князя. Дань - знак причастности князя к земле и причастности земли к князю. "Кому дань даете? - спрашивал Олег, вступая в чужие пределы. - Мне дайте!" Вот формула добровольного вхождения земли в состав государства, единственное, необходимое и достаточное условие для этого. Большего в обыкновенных случаях не требовалось.

Конечно, эта же дань служила и обогащению князя и дружины. "Кормление" со временем теряло свой ритуальный, сакральный смысл, приобретая приземленное, чисто экономическое значение. Это с неизбежностью вело к разрыву, нарушению естественной связи между князем и его народом. Военные походы княжеских дружин, вовлечение древнекиевской знати в торговые операции с Византией, Хазарией и другими странами ускоряли расслоение древнерусского общества, усиливали корыстолюбие и стяжательство его верхушки. Но во времена Святослава этот процесс еще не зашел слишком далеко. Князь по-прежнему воспринимался неразрывно, нерасчлененно от подвластной ему земли.

Древняя Русь не знала обожествления монарха, как это было в древних государствах Востока. Но княжеская власть, а значит и ее носитель, князь, и у нас обретали черты мистические, сверхъестественные. (Как, впрочем, и в других раннесредневековых "варварских" государствах Европы.) Гибель князя - всегда трагедия для земли; но и земные неурядицы и несчастья гибельны для князя, ибо он неразрывно связан с землей, с миром, и если с теми творится что-то неладное, значит, и данные свыше магические силы покидают его. Князь - голова, земля - тело: "Тяжко голове без плечь, зло телу без головы". Когда, например, древляне предали смерти князя Игоря, дважды нарушившего обычай ежегодного полюдья, они не сомневались, что и все достояние Игорево - жена, дети и все княжение его - теперь по праву принадлежит им. Тело убитого князя оставалось в их земле. Ясно сознавая собственную правоту и полную неприкосновенность, древлянские послы вступили в покои киевской княгини, не прося, но требуя, чтобы та отдалась их князю. Хитроумное убийство древлянских послов поразило современников, почему и осталось навсегда в памяти потомков. Впрочем - в том-то и заключалась мудрость княгини, - это было вовсе не простое убийство, но лишь буквальное исполнение собственных требований древлян, требований, доведенных до бессмыслия. И все же войну с древлянами Ольга начала лишь после того, как тело убитого князя было предано земле и все необходимые обряды соблюдены - притом с неслыханным пролитием жертвенной крови.

О таком понимании существа княжеской власти в дохристианском славянском мире нам следует постоянно помнить, когда мы станем рассуждать об особенностях биографии Владимира, о перипетиях его судьбы и о том, что происходило вокруг него.