В этом пункте пути Жоржа Печорина и Михаила Лермонтова расходятся: Лермонтов таки поступает в школу, но Жорж отправляется на войну, в Польшу! О чем объявляет Верочке при последнем свидании. "Чрез несколько дней Жорж приехал к Р-вым, чтоб окончательно проститься. Верочка была очень бледна, он посидел недолго в гостиной, когда же вышел, то она, пробежав чрез другие двери, встретила его в зале. Она сама схватила его за руку, крепко ее сжала и произнесла неверным голосом:

- Я никогда не буду принадлежать другому…"

Лермонтов описывает жизнь своего "первого" Печорина в разлуке с Верочкой: "Печорин имел самый несчастный нрав: впечатления сначала легкие постепенно врезывались в его ум всё глубже и глубже, так что впоследствии эта любовь приобрела над его сердцем право давности, священнейшее из всех прав человечества".

Далее - опять некая важная веха, совпадающая по всем пунктам: "поклон". Этот "поклон" был Лермонтову памятен и каким-то образом имел для него большое значение.

Аким Шан-Гирей привез этот "поклон" в Петербург Мишелю от Вареньки.

"В отсутствие Лермонтова мы с Варенькой часто говорили о нем; он нам обоим хотя не одинаково, но равно был дорог. При прощанье, протягивая руку, с влажными глазами, но с улыбкой, она сказала мне:

- Поклонись ему от меня; скажи, что я покойна, довольна, даже счастлива.

Мне очень было досадно на Мишеля, что он выслушал меня как будто хладнокровно и не стал о ней расспрашивать, я упрекнул его в этом, он улыбнулся и отвечал:

- Ты еще ребенок, ничего не понимаешь!

- А ты хоть и много понимаешь, но не стоишь ее мизинца! - возразил я"…

В "Княгине Лиговской" сестра Жоржа Варенька точно так же привозит ему поклон "от своей милой Верочки, как она ее называла, - ничего больше как поклон".

"Печорина это огорчило - он тогда еще не понимал женщин. - Тайная досада была одна из причин, по которым он стал волочиться за Лизаветой Николаевной, слухи об этом, вероятно, дошли до Верочки. Через полтора года он узнал, что она вышла замуж, через два года приехала в Петербург уже не Верочка, а княгиня Лиговская"…

Многое, наверное, хотел бы Лермонтов высказать своей Вареньке - рассказать о своих чувствах, зацепить ее чувства, показать, как он относится к ее мужу, объяснить, почему он начал ухаживать за Екатериной Сушковой ("Лизаветой Николаевной" романа)…

Свадьба Вареньки Лопухиной состоялась в Москве 25 мая. Праздновали в доме Лопухиных на Молчановке. Николая Федоровича Бахметева Лермонтов неизменно не любил и Варвару Александровну неизменно называл "Лопухиной".

"Внешняя порядочность, посредственность и внутренняя ничтожность этого характера (т. е. Бахметева) бесили Михаила Юрьевича… Он не выносил его возле "в полном смысле восхитительной, симпатичной, умной и поэтической Вареньки"… - писал Висковатов. - Что, собственно, побудило Вареньку выйти за Бахметева, мы утвердительно сказать не можем… Быть может, Варенька действительно увлеклась богатством… Быть может, ее упрашивали сделать выгодную партию, а холодность Михаила Юрьевича, упорно хранившего молчание в Петербурге и хохотавшего, когда ему говорили о ней, заставили ее уверовать в то, что поэт навсегда от нее отвернулся… Бахметев был, в сущности, "добрый человек": по крайней мере, он слыл за такого еще в начале 1880-х годов, когда в Москве был постоянным членом Английского клуба… Несмотря на репутацию "доброго человека", Бахметев не прочь был позлословить о Лермонтове с братьями Мартыновыми, тоже посещавшими клуб… Если же кто выказывал интерес к памяти Лермонтова, Бахметев выходил из себя, особенно когда подозревал, что знают об отношениях к нему поэта. Когда в 1881 году мне захотелось переговорить с Бахметевым… близкие к Бахметеву люди, к которым я обратился, умоляли меня этого не делать: "Добрейший старик умрет от апоплексического удара, - говорили мне. - Пожалейте его!"".

Что ж, у Бахметева были основания сильно нервничать по поводу лермонтовского творчества. Если Лермонтов и не изобразил его в виде какого-нибудь особо черного злодея, то поступил гораздо хуже: он не сказал о нем ни единого доброго слова. Посредственность. Только и всего. Сцена с серьгами: князь Лиговской показывает гостям красивые серьги, купленные им для жены, и предлагает… угадать цену. А потом хвастается, что сторговал чуть дешевле. Ужас, в общем.

"Она вышла замуж за старого, неприятного и обыкновенного человека, вероятно для того, чтоб делать свою волю, и что же, если я отгадал правду, если она добровольно переменила одно рабство на другое, то какая же у нее была цель? Какая причина?.. Но нет, любить она его не может, за это я ручаюсь головой", - думает Жорж Печорин, наблюдая за супругами Лиговскими.

Все эти литературные откровения не остались без последствий. Бахметев в конце концов решительно воспретил супруге иметь с Лермонтовым отношения. Он заставил ее уничтожить письма поэта и все, что тот ей когда-либо дарил. Тогда Варенька передала дорогие ей рукописи и рисунки Александре Михайловне Верещагиной, в те годы - баронессе Хюгель. В Штутгарте, где она жила, сохранились лермонтовские реликвии, в том числе два портрета Вареньки, созданные Лермонтовым (Варенька в образе испанской монахини времен первой редакции "Демона", Варенька в образе "Княгини Лиговской").

Так или иначе, известие о замужестве Варвары Александровны было для Лермонтова ударом, от которого он так и не оправился.

Первая большая публикация

В начале августа 1835 года вышла в свет очередная книжка журнала "Библиотека для чтения", где была напечатана поэма Лермонтова "Хаджи Абрек". Это было первое появление в свете "совершенно другого" Лермонтова - не того, кто был широко известен непристойными стихами, а какого-то иного…

Интересна сама история этой публикации. "Стихотворная повесть" "Хаджи Абрек" была создана еще в юнкерской школе. Лермонтов вовсе не собирался ее публиковать, однако один из его товарищей (и родственник), уже упоминавшийся Николай Дмитриевич Юрьев, втайне от автора отнес это произведение к Сенковскому. "Выкрадывать" поэму и передавать ее издателю "тихонько" пришлось потому, что "Мишель" ни в какую не соглашался печатать свои стихи.

Когда она в одно прекрасное утро появилась напечатанной в "Библиотеке для чтения", Лермонтов "был взбешен". Наверное, здорово досталось Юрьеву - и заодно Шан-Гирею. Ожидали злых отзывов в печати. Однако, к счастью, поэму никто "не разбранил", напротив, она "имела некоторый успех"… Лермонтов немного поуспокоился и продолжил сочинять - впрочем, он по-прежнему ничего не хотел печатать.

Журнал с публикацией дошел и до Тархан, и бабушка писала внуку - между сообщениями о денежных делах, пошиве нового мундира и приобретении для Лермонтова тройки лошадей "одной породы с буланой и цвет одинакой, только черный ремень на спине и черные гривы, забыла, как их называют": "Стихи твои, мой друг, я читала бесподобные, а всего лучше меня утешило, что тут нет нонышней модной неистовой любви, и невестка сказывала, что Афанасью очень понравились стихи твои и очень их хвалил, да как ты не пишешь, какую ты пиесу сочинил, комедия или трагедия, все, что до тебя касается, я неравнодушна…"

Бабушка все ждет внука в Тарханах, а он все задерживается в Петербурге, и она шлет ему грустные послания:

"Я с 10 сентября всякой час тебя ждала, 12 октября получила письмо твое, что тебя не отпускают, целую неделю надо было почты ждать, посылаю теперь тебе, мой милый друг, тысячу четыреста рублей ассигнациями да писала к брату Афанасию, чтоб он тебе послал две тысячи рублей… Я в Москве была нездорова, оттого долго там и прожила, долго ехала, слаба еще была и домой приехала 25 июля, а в сентябре ждала тебя, моего друга…"

Желаемый отпуск Лермонтов получил только в самом конце 1835 года, а пока, задерживаясь в Петербурге, работает над новым произведением - "комедией или трагедией" - под названием "Маскарад".

"Маскарад"

Первая редакция "Маскарада" - три акта - была представлена в "драматическую цензуру" при III отделении в октябре. Там сочли произведение не вполне уместным, и драма была "возвращена для нужных перемен".

"Маскарад" - единственная драма, которую Лермонтов действительно предназначал для театра. Он упорно добивался ее постановки на сцене. Рукопись предоставленного в цензуру трехактного варианта до нас не дошла. Эта версия "Маскарада" известна лишь по отзыву цензора Е. Ольдекопа, который подробно излагает ее содержание. В частности, драматическая цензура нашла драму недопустимой к постановке ввиду "непристойных нападок" на костюмированные балы в доме Энгельгардтов и "дерзостей противу дам высшего общества". "Я не знаю, - пишет Ольдекоп, - сможет ли пьеса пойти даже с изменениями; по крайней мере сцена, где Арбенин бросает карты в лицо князю, должна быть совершенно изменена… Я не понимаю, как автор мог допустить такой резкий выпад против костюмированных балов в доме Энгельгардтов". Сейчас это обвинение выглядит почти непонятным: какие дерзости, какие непристойные нападки? На маскарадах ведь так и положено, чтобы маски интриговали друг друга, теряли драгоценности, устраивали розыгрыши, не всегда безобидные. Но следует учитывать "неприкосновенность" дам высшего света и гораздо более строгие понятия об общественной морали, когда делать было можно, а говорить об этом - нельзя. Кроме того, на маскарадах Энгельгардтов бывали члены царской фамилии.

Знаменитый шеф жандармов А. Х. Бенкендорф усмотрел в "Маскараде" еще и прославление порока: ведь Арбенин, отравивший жену, остался без наказания. Поэтому Бенкендорф потребовал, чтобы пьеса заканчивалась "примирением между господином и госпожой Арбениными".

В своих воспоминаниях, озаглавленных "Знакомство с русскими поэтами", А. Н. Муравьев пишет о цензурных мытарствах "Маскарада" так: "Пришло ему (Лермонтову) на мысль написать комедию вроде "Горе от ума", резкую критику на современные нравы, хотя и далеко не в уровень с бессмертным творением Грибоедова. Лермонтову хотелось видеть ее на сцене, но строгая цензура Третьего отделения не могла ее пропустить. Автор с негодованием прибежал ко мне и просил убедить начальника сего отделения, моего двоюродного брата А. Н. Мордвинова, быть снисходительным к его творению; но Мордвинов остался неумолим; даже цензура получила неблагоприятное мнение о заносчивом писателе, что ему вскоре отозвалось неприятным образом".

К началу декабря 1835 года был закончен четвертый акт "Маскарада" (вторая редакция драмы), и Лермонтов поручил своему другу С. А. Раевскому снова представить "Маскарад" в драматическую цензуру.

Эту новую, четырехактную, версию пьесы принято считать основной. В ней появляется образ Неизвестного; зато не выполнено ни одно из цензурных условий.

До нас дошла писарская копия второй (основной) редакции "Маскарада". В ней рукой Раевского сделаны (вероятно, с автографа) добавления и ремарки, касающиеся первых трех действий драмы: введение образа Неизвестного привело к необходимости этих изменений с самого начала пьесы.

В основной редакции четко выявлена вся линия "Неизвестный - Арбенин". Неизвестный в первом действии пророчит Арбенину: "Несчастье с вами будет в эту ночь". Далее Неизвестный появляется на балах, где бывает Арбенин (он неустанно следит за каждым его шагом, в чем признается в самом финале). На балу Неизвестный видит, как Арбенин всыпает яд в мороженое Нины, но не удерживает ни Арбенина, ни Нину. Развязка драмы Неизвестного и Арбенина происходит в дописанном Лермонтовым четвертом действии.

Четырехактную редакцию "Маскарада" цензура также не пропустила: "Убрать до востребования. В театре к представлению быть не может".

Интересно, на что рассчитывал Лермонтов, внося подобного рода поправки в драму? Никакой принципиальной переработки пьесы сделано не было. Лермонтов не выбросил из трехактной редакции ни одного стиха. Категорически отказался закончить пьесу "примирением между господином и госпожой Арбениными". Главный герой был поэтом осужден не в жандармском смысле - никто не пришел арестовывать Арбенина и сажать его в тюрьму по обвинению в убийстве. В общем, Лермонтов все сделан неправильно и приобрел репутацию "заносчивого писателя".

Позднее, в феврале 1837 года, в своем "объяснении" по делу о "непозволительных стихах на смерть Пушкина" Лермонтов в таких словах сформулировал печальный итог попыткам провести "Маскарад" через драматическую цензуру: "Драма "Маскарад", в стихах, отданная мною в театр, не могла быть представлена по причине (как мне сказали) слишком резких страстей и характеров и также потому, что в ней добродетель недостаточно вознаграждена". Вообще-то довольно язвительно сформулировано, если знать действительные отзывы цензуры!

"Маскарад" существовал в нескольких списках. М. Н. Лонгинов вспоминает, что видел в марте 1836 года у Лермонтова "тщательно переписанную тетрадь in folio и очень толстую, на заглавном листе крупными буквами было написано "Маскарад, драма"". Сослуживец С. А. Раевского по Департаменту государственных имуществ В. А. Инсарский сообщает, что ему в свое время "навязали читать и выверять "Маскарад", который предполагали еще тогда (т. е. в 1836 году) поставить на сцене".

Да, "Маскарад" Лермонтов хотел видеть на сцене.

Юношеские драмы Лермонтова, "драмы для чтения", не для театра, написанные более для себя, чем для непосвященных, представляли собой своего рода диалоги с самим собой и другими людьми - попытку осмысления жизни и человеческих отношений. "Маскарад" - своего рода диалог со столицей Российской империи. Все, что Лермонтов не мог высказать "в лицо" этому городу и его высшему свету, он высказал в драме. Это был город, где Лермонтов по приезде "совсем лишился сна". Еще в 1832 году он жаловался: "…я догадался, что не гожусь для общества… вчера я был в одном доме NN, где, просидев 4 часа, я не сказал ни одного путного слова; - у меня нет ключа от их умов…" (письмо С. А. Бахметевой).

Теперь "ключи от умов" у Лермонтова были, и он заговорил. Вести легкую светскую беседу получалось плохо, поэтому для объяснения Лермонтов прибег к пьесе. Он пользовался этим средством и в разгар конфликта между бабушкой и отцом, и страдая от неразделенной любви, и мучаясь известием о замужестве Вареньки Лопухиной. Теперь он разговаривал с Петербургом.

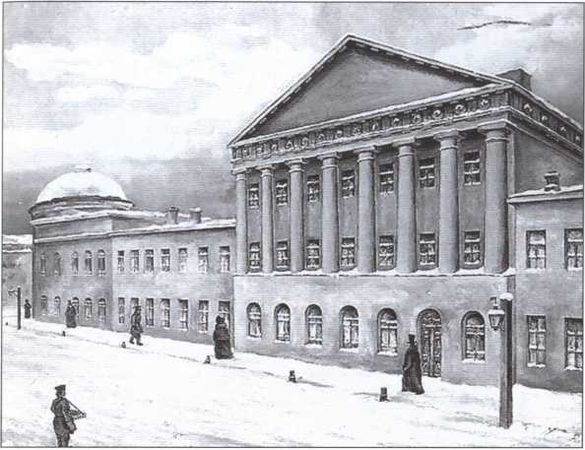

Столичная знать была увлечена балами, карточной игрой, маскарадами. Большой известностью пользовались публичные маскарады в доме Энгельгардта (сейчас это Малый зал филармонии, Невский, 30). Именно там происходит действие в первом акте драмы.

Карточная игра была распространена почти повсеместно. "Игровая зависимость" в те времена была, быть может, распространена даже больше, чем сейчас. Люди проигрывали состояния, казенные деньги, стрелялись из-за карт. За картами завязывались знакомства, обсуждались партии, определялось продвижение по службе. Игра в карты открывала доступ в свет людям, не причастным к нему. Один из современников Лермонтова писал: "Можно положительно сказать, что семь десятых петербургской мужской публики с десяти часов вечера всегда играют в карты". Карточная игра являлась мерилом "нравственного достоинства человека, - писал П. А. Вяземский. - "Он приятный игрок" - такая похвала достаточна, чтобы благоприятно утвердить человека в обществе". Имена "великих картежников" - таких, как Федор Толстой-Американец, - были известны не менее, чем имена великих дуэлянтов, бретеров. Об игроках писали В. А. Дюканж "Тридцать лет, или Жизнь игрока", А. Марлинский "Испытание", A.A. Шаховской "Игроки", А. Яковлев "Игрок в банк", Д. Н. Бегичев "Семейство Холмских", A.C. Пушкин "Пиковая дама", Н. В. Гоголь "Игроки"…

Играть в карты - играть с жизнью - играть на жизнь…

Сложный механизм интриги, направленной против главного героя, Арбенина, держится на пяти центральных персонажах пьесы. Баронесса Штраль - дама умная и тонкая; она чрезвычайно внимательна к собственным капризам и еще более внимательна к своей репутации. Лишь в самом финале в ней одерживает верх искренность и человечность. Это сложный образ - в отличие от Казарина, картежника, шулера и циника. Казарин из тех предающихся пороку людей, которым до крайности важно заразить этим окружающих. Для чего? Для того чтобы быть среди "своих", но, что еще важнее, для того, чтобы снова и снова утверждаться в своем выборе как в единственно правильном. Это обычное поведение зараженных пороком людей: пьяница любит спаивать, как известно. Лермонтов хорошо знает, как выглядит порок. В образе Казарина мелькают рожки "маленького бесенка", желающего расшевелить "демона", временно заснувшего в Арбенине.