Цель поездки Пушкина нам неизвестна. Очевидно, она была вызвана какими-то деловыми и семейными соображениями; вероятнее всего предположить, что это было связано с переездом сестер Гончаровых в Петербург.

За 1834 год, как мы упоминали выше, сохранилось два письма Натальи Николаевны к брату. Одно от 12 ноября и второе без даты, которое нами отнесено к концу декабря месяца.

В первом из них обращает на себя внимание высказывание Натальи Николаевны о светском обществе. Если в дальнейшей переписке сестры Гончаровы с восторгом пишут брату о балах и своих успехах в великосветских гостиных, то Наталья Николаевна говорит об окружавшем ее обществе всего один раз, и этот ее отзыв носит критический характер: "Тесная дружба редко возникает в большом городе, где каждый вращается в своем кругу общества, а главное, имеет слишком много развлечений и глупых светских обязанностей, чтобы хватало времени на требовательность дружбы".

Это высказывание Натальи Николаевны имеет, несомненно, большое значение для ее характеристики.

"...Как это ни странно,- пишет Б. Мейлах в статье о письмах Н. Н. Пушкиной,- до сих пор не только читателями, но и литературоведами облик Натальи Николаевны воспринимался чаще всего вне эволюции ее характера, интересов, чувств". Жизнь в Петербурге, общение с друзьями поэта, и, наконец, влияние самого Пушкина не могли не сказаться на духовном облике Натальи Николаевны. И молодая женщина 22 лет уже далеко не та девушка-полуребенок, которую впервые встретил Пушкин на балу у танцмейстера Иогеля...

И в этом письме от 12 ноября Наталья Николаевна желает брату добиться успеха у графини Чернышевой. Подтрунивая над ним, она намекает, что Чернышева может выйти и за небогатого Дмитрия Николаевича, если он сумеет ей понравиться...

На основании фамильной переписки можно сделать вывод, что Дмитрий Николаевич был человек добрый, но слабохарактерный, временами вспыльчивый и упрямый. Его отношения с сестрами были дружескими и родственными, но упрямство брата часто их раздражало. Тон писем Натальи Николаевны диктуется, видимо, вышеуказанными свойствами его характера.

В письмах всех Гончаровых часто упоминается некий Август Иванович Мюнтель. Это человек, несомненно, близко стоящий к семье, однако отношение к нему двойственное: если сестры постоянно подшучивают над ним, то братья, Наталья Ивановна и Николай Афанасьевич относятся к нему очень внимательно, по крайней мере в письмах, которые он может прочитать. Братья и сестры часто с ним переписываются. Августу Ивановичу дарят дорогую верховую лошадь. Он, судя по письмам сестер, ездит на охоту на их лошадях. Наталья Ивановна в письмах к Дмитрию Николаевичу постоянно просит передать привет Августу Ивановичу. 6 июля 1834 года она пишет: "Привет Августу Ивановичу, доволен ли ты своим булгалтерам ?"

Но для простого бухгалтера внимание, оказываемое Гончаровыми Мюнтелю, слишком велико. И вот недавно нами было обнаружено письмо, проливающее свет на эту загадочную личность. В одном из писем Ивана Николаевича из Царского Села к старшему брату мы читаем:

"...До сих пор у меня нет его (Сергея Николаевича) адреса и я не знаю, как переслать ему письмо Ав. Ив. Позволив себе распечатать послание, чтобы узнать московские новости, так как у этого господина всегда имеется куча новостей, я там между прочим узнал, что знаменитый отпрыск с госпожой своей матерью обосновался в имении Ильицино" (одно из поместий Гончаровых).

Зная, что Мюнтеля нет на Заводе, Иван Николаевич пишет о нем совсем в других тонах.

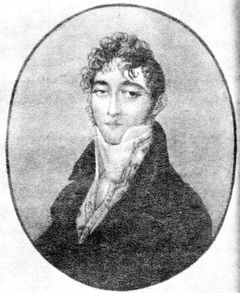

На основании этого письма можно было предположить, что Август Иванович Мюнтель был незаконным сыном Афанасия Николаевича, вероятно, от гувернантки-немки. Это предположение полностью подтвердилось. В Музее А. С. Пушкина в Москве имеется копия с портрета неизвестного лица. На обороте этого небольшого акварельного портрета надпись: "Дедушки Дмитрия Николаевича дядька немец Август Иванович". На нем изображен щегольски одетый молодой человек, очень похожий на Афанасия Николаевича. Но кто он такой, до сих пор не было известно. Обнаруженные нами письма Гончаровых помогли атрибутировать портрет.

Очевидно, Август Иванович воспитывался вместе с братьями и сестрами Гончаровыми (отсюда их хорошее знание немецкого языка). Становится понятным и его положение в семье: не будучи юридически признанным сыном А. Н. Гончарова, он, по-видимому, своим отцом был поставлен в такие условия, что семья вынуждена была считаться с его фактическим родством. И не случайно в одном из писем Александра Николаевна иронически прибавляет дворянскую частицу "von" к его фамилии. Но если старшие члены семьи ведут себя по отношению к Августу Ивановичу сдержанно и любезно, то этого нельзя сказать о сестрах. Они постоянно над ним смеются. Наталья Николаевна его, несомненно, не любит, называет мерзким, пошлым дураком и охотно принимает участие "по старой привычке Августа дурачить" в шутках своих сестер.

Письма Натальи Николаевны за 1835-1836 годы свидетельствуют о значительном ухудшении денежных дел. Надежды Пушкина на получение крупной суммы за "Пугачева" не оправдались, и все, что было выручено, пошло на покрытие неотложной части долгов. Взяв на себя управление отцовским имением, он к тому же должен был погашать задолженность по этому имению, а также выплачивать родителям, брату и сестре их долю доходов. Лев Сергеевич (брат поэта) безрассудно сорил деньгами, и Пушкину приходилось покрывать и его долги. Н. И. Павлищев, муж Ольги Сергеевны, также требовал увеличения выплаты ей содержания. В конце концов Пушкин вынужден был отказаться от своей доли доходов в пользу сестры. И, наконец, семья самого поэта увеличилась - у Натальи Николаевны родились уже трое детей. Будучи связан службой в Петербурге, он не мог заниматься чисто литературным трудом, который приносил ему необходимые средства на содержание семьи. К 1835 году у Пушкина было 60 тысяч долгу.

Все эти причины снова привели его к мысли уехать на 3-4 года в деревню, где бы он мог без помех заниматься творческой работой.

14 июля 1835 года Пушкин писал Наталье Ивановне:

"... Мы живем теперь на даче, на Черной речке, а отселе думаем ехать в деревню и даже на несколько лет: того требуют обстоятельства". Очевидно, это решение об отъезде в деревню было принято и мужем и женой совместно. В своих воспоминаниях о последних днях жизни Пушкина его секундант К. К. Данзас (лицейский товарищ) писал, что Наталья Николаевна предлагала мужу уехать с нею на время куда-нибудь из Петербурга. И не нежелание жены, как писала об этом сестра поэта, а более важные причины принудили Пушкина отказаться от этого намерения.

Памятуя о своей первой неудачной попытке получить отставку, Пушкин решил просить отпуск на несколько лет. Однако и на это последовал отказ Николая I. Поэту было предложено 10 ООО рублей и отпуск на 6 месяцев. Пушкин, конечно, не мог принять этих денег. Отказавшись от них, он попросил у казначейства займа в 30 ООО рублей с удержанием их в течение соответствующего периода из его жалованья. На это последовало "высочайшее" согласие. Таким образом, Пушкин связал себя на несколько лет службой в столице. Теперь поэту надо было доставать деньги на покрытие второй половины его долгов. Взяв отпуск на 4 месяца, он уезжает в Михайловское работать.

Ухудшились также и дела семьи Гончаровых. Дед Афанасий Николаевич, не желая заниматься управлением полотняных и бумажных фабрик, еще в 1804 году сдал их в аренду калужскому купцу Усачеву. Но через 15 лет Усачев стал неаккуратно выплачивать договоренную сумму и вскоре оказался должным Гончарову свыше 100 тысяч рублей. Перезаключив договор на аренду только бумажных фабрик, Афанасий Николаевич включил в него и долг Усачева, а также взял у него в счет долга паровую машину, поставленную Усачевым на гончаровской бумажной фабрике. Но и по новому арендному договору Усачев платил неаккуратно, и Гончарову пришлось отказаться от заключенного с Усачевым контракта. Однако ловкий делец Усачев не растерялся и, чтобы избавиться от долгов Гончарову, объявил себя банкротом и выдал заемные письма на крупные суммы своему зятю и титулярному советнику Губаренкову. Так начался нескончаемый судебный процесс, который еще более расстроил денежные дела Гончаровых.

Одновременно с этим у Гончаровых была тяжба и с калужским духовенством, на землях которого с разрешения Петра I в свое время были построены полотняные заводы. (Об этом процессе пишет брату Екатерина Николаевна в письме от 4 октября 1835 г.)

Молодой, неопытный в делах и, по-видимому, недостаточно инициативный, Дмитрий Николаевич, получив "в наследство" полуторамиллионный долг и все эти бесконечные и дорогостоящие процессы, делал много неправильных шагов. Наталья Ивановна не преминула однажды "подпустить шпильку" своему старшему сыну: "Если бы Афанасий Абрамович (прадед, основатель Полотняного Завода) был так любезен и явился бы тебе во сне, чтобы наставить тебя как надо управлять, ты, я полагаю, не был бы этим огорчен".

В письмах сестер мы постоянно встречаем упоминания об этом "проклятом усачевском деле".

Письма Натальи Николаевны за 1835-1836 годы рисуют нам облик жены поэта с новой, неизвестной стороны. Мы имеем в виду ее участие в издательских делах мужа и в хлопотах по делам Гончаровых, особенно по усачевскому процессу. И в том и в другом случае она проявляла поистине удивительные энергию и настойчивость. "Что касается процесса, я сделала все возможное",- пишет Наталья Николаевна брату 1 октября 1835 года. Пушкина не было в то время в Петербурге, и, вероятно, посоветовавшись с Н. К. Загряжской (тетка Н.И.Гончаровой, пользовалась большим влиянием в свете) и тетушкой Екатериной Ивановной (сестра Н.И.Гончаровой), Наталья Николаевна начинает энергично действовать сама. Она снимает копии с нужных документов, посылает их знаменитому петербургскому адвокату Лерху, приглашает его к себе для переговоров, обращается за советом к сенатору Бутурлину (члену Государственного совета), добивается через Н. К. Загряжскую свидания со статс-секретарем Государственного совета Лонгиновым и даже пытается подать прошение от своего имени самому императору! В хлопотах по делу Усачева она не останавливается и перед подкупом нужного чиновника. В этом нет ничего удивительного: без взяток в те времена ничего не делалось. Но надо сказать, однако, что во всех этих гончаровских процессах Наталья Николаевна руководствовалась не столько своими интересами (она получала значительно меньше всех остальных), сколько желанием помочь семье. Только в 1836 году, когда материальное положение Пушкиных стало катастрофическим, она обратилась к Дмитрию Николаевичу с настоятельной просьбой назначить ей ежемесячное содержание, равное тому, что получали сестры.

Однако самое важное для нас в письмах Натальи Николаевны - все, что связано с Пушкиным, с ее отношением к мужу. Из них мы узнаем, что она принимала участие в его издательских делах. Так, мы неоднократно встречаемся в письмах Натальи Николаевны с просьбами к брату относительно бумаги.

В 1835 году Пушкин и Плетнев задумали издать альманах. В письмах от 18 августа и 1 октября Наталья Николаевна не только от имени Пушкина, но и от своего просит Дмитрия Николаевича изготовить 85 стоп бумаги. "Прошу тебя, дорогой и любезный брат, не отказать нам, если просьба, с которой мы к тебе обращаемся, не представит для тебя никаких затруднений". Ответ Дмитрия Николаевича был получен в отсутствие Пушкина, уехавшего в Михайловское; Наталья Николаевна едет к Плетневу и с ним договаривается о сроках поставки бумаги. Нам удалось разыскать в архиве Гончаровых документы, из которых видно, что бумага была отгружена сравнительно срочно: 42 стопы - 26 октября и 12 декабря еще 45, а всего 87 стоп. В следующем году в письме от 28 апреля она опять пишет брату о бумаге, передавая просьбу мужа поставлять ему бумагу в счет содержания, которое Дмитрий Николаевич выплачивал сестрам. Вероятно, инициатива расчета за бумагу исходила от Натальи Николаевны и была ею согласована с сестрами.

По письмам Пушкина мы можем проследить, что во время своего отсутствия он нередко давал жене поручения по издательским и иным делам.

"Мой ангел, одно слово,- начинает Пушкин письмо 11 октября 1833 года, - съезди к Плетневу и попроси его, чтоб он к моему приезду велел переписать из Собрания законов (год 1774 и 1775 и 1773) все указы, относящиеся к Пугачеву. Не забудь... Я пишу, я в хлопотах, никого не вижу и привезу тебе пропасть всякой всячины. Надеюсь, что Смирдин (петербургский издатель и книготорговец) аккуратен. На днях пришлю ему стихов".

"...При сем пакет к Плетневу, для Современника, коли цензор Крылов не пропустит, отдать в Комитет и, ради Бога, напечатать во 2 №" (6 мая 1836 г.).

"...Благодарю и Одоевского (писатель, музыкальный критик, общественный деятель) за его типографические хлопоты. Скажи ему, чтоб он печатал, как вздумает - порядок ничего не значит. Что записки Дуровой? пропущены ли цензурою? они мне необходимы - без них я пропал. Ты пишешь о статье Гольцовской. Что такое? Кольцовской или Гоголевской? Гоголя печатать, а Кольцова рассмотреть. Впрочем, это неважно" (11 мая 1836 г.).

Упрекали Наталью Николаевну и в том, что она якобы совершенно не интересовалась литературными делами мужа, чуть ли даже не читала его произведения. Трудно себе представить, чтобы это было так.

Обратимся опять к письмам Пушкина.

"Ты спрашиваешь меня о Петре? идет помаленьку; скопляю матерьялы - привожу в порядок - и вдруг вылью медный памятник, которого нельзя будет перетаскивать с одного конца города на другой, с площади на площадь, из переулка в переулок. Вчера видел я Сперанского, Карамзиных, Жуковского, Вельгорского (композитор, один из друзей Пушкина), Вяземского - все тебе кланяются" (около 29 мая 1834 г., Петербург).

"...Так как теперь к моим прочим достоинствам прибавилось и то, что я журналист, то для Москвы имею я новую прелесть. Недавно, сказывают мне, что приехал ко мне Чертков (историк, археолог). От роду мы друг к другу не езжали. Но при сей верной оказии вспомнил он, что жена его мне родня, и потому привез мне экземпляр своего Путешествия в Сицилию. Не побранить ли мне его по-родственному? ...Чедаева (философ, писатель, один из друзей Пушкина) видел всего раз. Письмо мое похоже на тургеневское - и может тебе доказать разницу между Москвою и Парижем" (11 мая 1836 г., Москва).

Ссылаясь на письмо Тургенева, Пушкин имеет в виду напечатанные в первом томе "Современника" письма Тургенева из Парижа под названием "Париж. (Хроника русского)". В этих письмах сообщались новости парижской политической, литературной и театральной жизни. Сравнивая эти письма со своим письмом из Москвы, Пушкин иронизирует, подчеркивая разницу между Москвою, которую он недолюбливал, и Парижем. Следовательно, Наталья Николаевна была знакома с этой статьей Тургенева и вообще, конечно, с первым томом "Современника".

"... Слушая толки здешних литераторов, дивлюсь, как они могут быть так порядочны в печати и так глупы в разговоре. Признайся: так ли и со мною? Право, боюсь. Баратынский, однако ж, очень мил. Но мы как-то холодны друг к другу" (14 мая 1836 г., Москва).

По письмам Пушкина в сочетании с письмами Натальи Николаевны мы можем проследить, как менялась, как взрослела она с годами. Если в 1831-1832 годах мы часто встречаем в них его дружеские советы, как вести себя, это понятно: молодой женщине было всего 19-20 лет. А в более поздние годы поэту уже хотелось побеседовать с женой, поделиться своими мыслями, своим настроением.

Письма Натальи Николаевны свидетельствуют о ее деликатности, большой доброте и душевности. Заботы о детях, о муже, о родных красной нитью проходят через все ее письма.

Особенно любила она младшего брата Сергея. В письмах от начала лета 1835 и августа 1836 года мы видим, что она переживает его безденежье и тяжелое моральное состояние, хлопочет о переводе в Москву, где он жил бы в семье, старается получить для него место повыгоднее. Очень тепло относился к Сергею Николаевичу и Пушкин. Мы неоднократно встречаем упоминание о нем в письмах поэта к жене:

"... Я рад, что Сергей Ник. будет с тобой, он очень мил и тебе не надоест" (12 сентября 1833 г.).

"... У меня отгадай кто теперь остановился? Сергей Ник., который приехал было в Ц. С. (Царское Село) к брату, но с ним побранился и принужден был бежать со всем багажом. Я очень ему рад. Шашки возобновились" (3 июня 1834 г.).

"... Serge еще у меня, вчера явился ко мне в офицерском мундире, и молодец" (30 июня 1834 г.).

Судя по письмам Сергея Николаевича, это был веселый и добрый молодой человек. В характере младшего Гончарова было много общего с Натальей Николаевной, нам кажется, и именно поэтому к нему хорошо относился Пушкин. Сергей Николаевич часто подолгу живал у сестры, которая всегда была ему рада и всячески заботилась о нем.

"...Вот уже больше двух недель,- пишет он Дмитрию Николаевичу 30 сентября 1832 года,- как я поселился у Таши, мне здесь очень хорошо. Комната, правда, немножко маловата, но так как я и сам невелик, то мне достаточно".

Кстати, скажем здесь, что средний из братьев Гончаровых, Иван Николаевич, по-видимому, был человек с тяжелым характером. Письма Натальи Ивановны и самого Ивана Николаевича свидетельствуют о том, что он часто ссорился с родными; подтверждают это и письма Натальи Николаевны. Но и к этому брату она относится хорошо. Стоит только ему передать ей несколько теплых слов, как она тотчас же забывает бывшее между ними недоразумение и с радостью откликается на малейший повод восстановить прежние родственные отношения. С любовью и вниманием Наталья Николаевна относится и к Дмитрию. Она старается устроить его женитьбу на графине Чернышевой, нежно утешает его, когда сватовство не состоялось. К сестрам Наталья Николаевна относилась с необыкновенной добротой и с любовью - об этом свидетельствует уже одно то, что она взяла их к себе в Петербург, надеясь устроить их судьбу..! Пушкины тепло приняли в свою семью этих девушек - об этом достаточно красноречиво говорят письма Екатерины и Александры Гончаровых.

В свете всех этих новых для нас черт характера Натальи Николаевны, которые не были известны до того, как были найдены приводимые здесь письма, встает главный и наиболее важный вопрос: о ее отношении к мужу.