Со времени путешествий Пржевальского, пишет Козлов, сократились размеры открытых вод Лоб-нора, расширились камышовые и тростниковые заросли, но общий характер озера остался таким же, как его описал Пржевальский. Озеро окружают обширные солончаки. Там, где через Лоб-нор проходит струя Тарима, озеро содержит пресную воду, но всюду, где вода застаивается, она солоноватая. В соответствии и с данными истории и с требованиями теории Козлов приходит к единственно возможному, по его мнению, выводу: открытый Пржевальским Лоб-нор "нет препятствий считать историческим Лоб-нором", он "есть не только Лоб-нор H. M. Пржевальского, но и древний, исторический, настоящий Лоб-нор китайских географов; таковым за последнее тысячелетие он был и таковым пребудет".

После Козлова Лоб-нор исследовал путешественник, тоже продолжавший исследовательские традиции Пржевальского - Грум-Гржимайло. Он привел новые доводы в пользу мнения Пржевальского.

Известно, что камыш растет только у пресноводья. Известно также, что китайцы с древних времен называли Лоб-нор "тростниковым озером". Это дает основание предполагать, что еще в отдаленные времена Лоб-нор густо порос тростником и в нем было много пресной воды. Следовательно "древний, исторический Лоб-нор" мало чем отличается от "Лоб-нора Пржевальского".

Подводя итог полувековому спору географов о местоположении "исторического, настоящего" Лоб-нора, крупнейший знаток Центральной Азии академик Обручев пишет: "Позднейшие иccлeдoвaтeли выяснили, что Лоб-нор представляет кочующее озеро. Река Тарим засоряет наносами свое русло и поэтому периодически меняется место озера, в которое впадает река".

Таким образом, Пржевальский был совершенно прав, когда утверждал, что он открыл и описал "настоящий" Лоб-нор. Он первым высказал также и правильную догадку о том, что местоположение озера изменилось вследствие постоянного перемещения вод.

4. МАРШРУТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ

KAPABAН ВЫСТУПАЕТ В ПУТЬ

Конечная цель второго путешествия не была достигнута. Сперва болезнь, а потом кульджинский конфликт помешали Пржевальскому дойти до Тибета. Исследование Тибета осталось неразрешенной задачей.

Прошло несколько месяцев. Николай Михайлович выздоровел. Между тем, с богдоханским правительством, как пишет Пржевальский, "недоразумения не только не улаживались, но еще более осложнялись. Казалось, им не предвиделось конца". Ожидание "благоприятного" времени для экспедиции, говорит он, могло отдалить ее на целые годы.

"Успех путешествия в таких диких странах, какова Центральная Азия, много, даже очень много зависит, - считал Пржевальский, - от таких условий, которые невозможно определить заранее. Необходимо рисковать, и в этом самом риске кроется значительный, пожалуй, даже наибольший шанс успеха".

Пржевальский решил отправиться в путешествие, несмотря на неблагоприятную политическую обстановку, сулившую в пути серьезные опасности. Русское правительство и Географическое общество, доверяя большому опыту Пржевальского, его находчивости в самых трудных обстоятельствах и умению повсюду внушать уважение к себе, одобрили смелый замысел новой экспедиции в Тибет и на верховья Желтой реки. Однако предприятие было настолько рискованным, что поверенный в делах русского посольства в Пекине А. И. Кояндер в специальном письме просил Пржевальского во время путешествия "быть всегда настороже".

Правительство отпустило на новую экспедицию 20000 рублей. Кроме того; от предыдущего путешествия остались неизрасходованные 9000 рублей и обильное снаряжение, хранившееся в Зайсанском посту.

Здесь, в конце февраля 1879 года, собрались все участники экспедиции. Были здесь и "ветераны": казак Иринчинов - неизменный спутник всех путешествий Пржевальского в Центральной Азии, помощник Пржевальского Эклон и переводчик Юсупов, ходившие с ним на Лоб-нор, проводник Алдиаров, который водил его из Кульджи в Гучен, опытный препаратор Коломейцев, сопровождавший путешественника Потанина в экспедиции по северо-западной Монголии и зоолога Северцова в экспедиции на Памир. Были здесь и неопытные новички: казак Пантелей Телешов, пять других казаков и солдат и, наконец, один офицер, товарищ Эклона по гимназии - Всеволод Иванович Роборовский.

При первом же знакомстве Николай Михайлович нашел, что Роборовский - вполне подходящий для него спутник: "Человек весьма толковый, порядочно рисует и знает съемку, характера хорошего, здоровья отличного". Пржевальский назначил Роборовского вторым своим помощником. "Эклону поручено было препарирование млекопитающих, птиц, словом, заведывание зоологической коллекцией; Роборовский же рисовал и собирал гербарий".

Так, скромным сотрудником экспедиции Пржевальского, начинал свою деятельность талантливый его ученик, будущий выдающийся исследователь Центральной Азии - Роборовский.

Пржевальский тщательно подобрал приборы для научных работ экспедиции: два хронометра и "универсальный инструмент" - для астрономического определения широты важнейших пунктов по полуденной высоте солнца, три бусоли для съемки, несколько компасов, гипсометр - вычислять высоту места над уровнем моря, психрометр - измерять влажность воздуха, барометр, шесть термометров. Путешественники везли с собой пинцеты и ножи для препарирования зверей и птиц, несколько пудов пакли и ваты - набивать чучела, стеклянные банки с притертыми пробками, чтобы сохранять в спирту пресмыкающихся и рыб, полторы тысячи листов пропускной бумаги для гербария…

В Зайсане экспедиция провела три недели. Ежедневно все ее участники занимались практической стрельбой. "Уменье хорошо стрелять, - говорит Пржевальский, - стояло вопросом первостепенной важности - это была гарантия нашей безопасности в глубине азиатских пустынь".

У зайсанских киргизов Пржевальский подыскал и купил 35 превосходных верблюдов. Из них 23 предназначались под вьюки, 8 - "под верх" казакам, остальные 4 шли как запасные. Для себя, двух своих помощников, препаратора и переводчика Пржевальский купил 5 верховых лошадей.

21 марта 1879 года, на восходе солнца, караван был готов к выступлению. Длинной вереницей вытянулись по дороге завьюченные верблюды. Они были разделены на три эшелона, а в каждом эшелоне привязаны один к другому. Каждый эшелон сопровождали верхом на верблюдах два казака. Один вел на поводу переднего вьючного верблюда, другой подгонял заднего. Впереди всего каравана ехал Пржевальский с прапорщиком Эклоном, проводником и одним из казаков. Прапорщик Роборовский, переводчик Юсупов, препаратор Коломейцев и остальные казаки составляли арьергард.

Здесь же, под присмотром казака, то шагом, то рысью, двигалось небольшое стадо баранов, предназначенных для еды. И, наконец, позади бежало несколько собак, отправлявшихся в экспедицию "волонтерами", по выражению Пржевальского.

Началось путешествие.

ДИКАЯ ЛОШАДЬ ПРЖЕВАЛЬСКОГО

В 1871 году в свой научный поход по Центральной Азии Пржевальский отправлялся с востока - из Пекина. Путь его в Тибет лежал тогда через юго-восточную окраину великой центрально-азиатской пустыни. Теперь, через восемь лет, путешественник вступал в Гоби с северо-запада, и его путь в Тибет лежал через северо-западную - джунгарскую - окраину Гоби.

И вот караван - в Джунгарской пустыне.

Ночь. Белеют в темноте две палатки. В одной отдыхают казаки, в другой - Пржевальский, его помощники и препаратор. Путешественники спят, положив рядом с собой оружие. Между палатками лежат вьюки. В стороне уложены верблюды, привязаны бараны, заарканены верховые лошади. Изредка всхрапывает лошадь, тяжело вздыхает во сне верблюд, бредит спящий человек. Да от времени до времени дежурный казак встает и обходит стоянку.

Забрезжила заря. Дежурный казак вешает на железный треножник термометр для измерения температуры при восходе солнца. Потом он разводит огонь и варит чай. Утро прохладное. Путешественники встают, согреваются чаем, прячут в карман на дорогу оставшуюся с вечера лепешку или кусок вареной баранины и принимаются складывать палатки, убирать вещи во вьюки и ящики, седлать лошадей, вьючить верблюдов.

Надев на себя оружие, офицеры садятся на лошадей, казаки на верблюдов. Караван выстраивается и трогается в путь…

Обычный переход от бивуака к бивуаку 6–7 часов. За это время проходили в среднем около 25 километров. Путешественники то ехали шагом, то шли пешком, собирали растения, стреляли зверей и птиц. Роборовский делал путевые зарисовки. Николай Михайлович часто слезал с лошади, брал в руки бусоль и производил съемку. Все, что заслуживало внимания, Николай Михайлович сейчас же заносил в небольшую записную книжку, которую постоянно носил в кармане.

К концу перехода все чувствовали себя усталыми, разговоры смолкали, верблюды и лошади шагали медленно, через силу. Но вот вдали показался колодец. Люди приободрялись, быстрее шли караванные животные, собаки бегом бросались к воде.

Придя к колодцу, прежде всего укладывали и развьючивали верблюдов. Всех караванных животных связывали, чтобы дать им отдохнуть перед покормкой. Потом разбивали палатки и покрывали их сверху войлоками для защиты от палящих лучей солнца.

В палатки вносили оружие, постель, ящики с инструментами и дневниками. Раскладывали для просушки собранные растения и препарированных птиц. Повар-казак разводил огонь, варил чай и поджаривал дзамбу с бараньим салом.

Утолив жажду и голод, все принимались за дело. Казаки собирали аргал, обдирали зарезанного на обед барана, расседлывали, поили и пускали на покормку верблюдов и лошадей.

В палатке Пржевальского шла напряженная работа. Сам Николай Михайлович переносил на чистый планшет сделанную во время перехода съемку и по кратким черновым заметкам в записной книжке составлял подробную запись в путевом дневнике. Эхлон и Коломейцев препарировали убитых дорогою птиц. Роборовский рисовал.

"Один из моих спутников нарисовал карандашом уже 70 картин, - писал Пржевальский из экспедиции в Россию. - Так что будущая моя книга будет иллюстрированною…"

Тем временем поcпевал обед, обычно - одно единственное блюдо, чаще всего - суп из баранины с просом или рисом. Каждый день путешественники уничтожали целого барана. Иногда стол разнообразила дичь, добытая удачной охотой - фазаны, гуси, утки, куропатки.

Любопытство приводило к бивуаку монголов, кочевавших в окрестностях. На вопрос: зачем они пришли? монголы обыкновенно отвечали путешественникам: "посмотреть на вас". Казаки охотно угощали их бараниной. За обедом у казаков, которые, живя в Забайкалье, по соседству с Монголией, почти все говорили по-монгольски, завязывались с кочевниками длинные беседы.

После обеда Николай Михайлович со своими помощниками отправлялся на охоту, в натуралистические и географические экскурсии. Возвратясь к стоянке перед закатом, путешественники укладывали в бумагу собранные растения, клали в спирт пойманных ящериц и змей, обдирали убитых птиц.

Работы было вдоволь для всех. Казаки чинили одежду и обувь, седла и вьючные принадлежности, подковывали лошадей, подшивали охромевшему верблюду к протертой подошве заплату - кусок толстой шкуры. "Операция эта весьма мучительна, - рассказывает Пржевальский. - Зато верблюд скоро перестает хромать и попрежнему несет вьюк…"

Начинало смеркаться, караванных животных пригоняли к стоянке, снова поили и привязывали…

Пересекая Джунгарскую пустыню, путешественники видели перед собой то необозримую гладь равнины, то волны пологих холмов. На почве, усыпанной острым щебнем, трава зеленела лишь редкими небольшими пятнами, не нарушавшими однообразного серо-желтого фона пустыни.

Много раз караван застигали в пути сильные бури. Начинались они часов в девять-десять утра, реже с полудня, и поднимали тучи пыли и песка, затемнявшие солнце. Пржевальский заметил, что у бурь - постоянное направление с запада на восток.

Пржевальский первый из исследователей Азии обратил внимание на это явление и первый объяснил его научно.

В разреженном воздухе высоких нагорий восточный склон гор, скал, песчаных холмов быстро нагревается утренним солнцем и нагревает ближайший слой воздуха. А на западном, теневом, склоне температура в это время гораздо ниже. "Отсюда в тысяче тысяч пунктов", как пишет Пржевальский, "образуется ветер, который, раз возникнув, уже не имеет препон на безграничных равнинах пустыни… А так как более тяжелый, холодный воздух находится на западной стороне предметов, то понятно, что и движение бури должно быть с запада на восток".

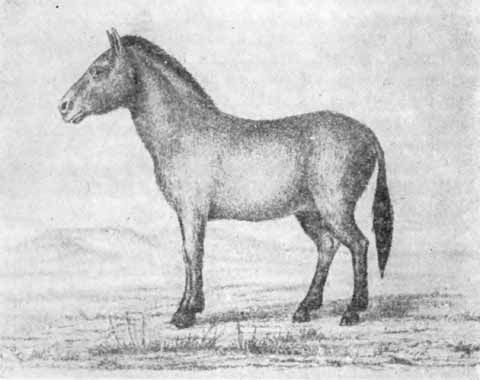

В пути Пржевальский изучал растительный и животный мир Джунгарской пустыни. Он открыл здесь новый вид млекопитающего, неизвестный до того времени ни одному ученому, - дикую лошадь, которая получила название "лошади Пржевальского".

Небольшой рост и короткая, щеткой торчащая грива даже на расстоянии резко отличают эту лошадь от домашней.

Дикие лошади держатся небольшими косяками в самых бесплодных частях Джунгарской пустыни.

Они долго могут оставаться без воды, питаясь сочными солончаковыми растениями. От пяти до пятнадцати самок пасутся под предводительством старого опытного жеребца. У диких лошадей превосходно развиты обоняние, слух и зрение.

Дикая лошадь Пржевальского. Рис. Роборовского.

Встречаются дикие лошади редко, и охота за ними чрезвычайно трудна. Пржевальскому удалось их встретить только дважды. Один раз Пржевальский и Эклон стали подкрадываться к косяку, но звери почуяли их по ветру издалека и пустились наутек. Жеребец бежал впереди, оттопырив хвост и выгнув шею. За ним следовали семь самок. По временам звери останавливались, смотрели в сторону охотников и иногда лягали друг друга, а затем опять пускались рысью и, наконец, скрылись из виду.

Николаю Михайловичу не удалось убить ни одной дикой лошади, но ему досталась в подарок шкура этого животного, убитого охотниками-киргизами в песках южной Джунгарии.

Открытое Пржевальским животное не водится ни в какой другой стране, кроме Джунгарии. Экземпляр, который он, вернувшись из путешествия, привез в Петербург - в музей Академии наук, десять лет оставался единственным в научных коллекциях мира. Только десять лет спустя новые шкуры диких лошадей привез другой русский путешественник - Грум-Гржимайло, а еще позднее ученики Пржевальского - Роборовский и Козлов.

ХАМИЙСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Джунгарская пустыня ограничивается с севера Алтайскими горами, с юга - Тяньшанскими. Путь в Тибет проходил через город Хами, расположенный за Тянь-шанем, у его южных склонов.

20 мая караван экспедиции подошел к северному подножью Тянь-шаня. 25 мая, перевалив через горы, измерив показанием барометра высоту перевала, Пржевальский прибыл в Хами.

Хами лежит среди пустыни, в небольшом оазисе. Внутри зубчатой глиняной ограды тесно скучены фанзы, снаружи раскинулись поля и огороды.

Придя в Хами, путешественники разбили свой бивуак в полутора километрах от города, на берегу ручья.

Тотчас же к Пржевальскому явились китайские офицеры с приветствием от "чин-цая" - военного губернатора Хами, одного из всесильных местных правителей Небесной империи. Офицеры сообщили, что чин-цай желает как можно скорее видеть Пржевальского, и, как бы между прочим, осведомились - привез ли он губернатору подарки?

Вечером того же дня Николай Михайлович с переводчиком и двумя казаками отправился к хамийскому губернатору.

Чин-цай устроил знаменитому русскому путешественнику парадную встречу. Во дворе губернаторского дома выстроилось несколько десятков солдат со знаменами. Чин-цай, пожилой уже человек, встретил гостей на крыльце своей фанзы.

На обеде, который чин-цай дал в честь Пржевальского, присутствовали высшие местные офицеры и чиновники. Обед состоял из риса, баранины, свинины, морской капусты, трепангов, гнезд ласточки-саланганы, плавников акулы, креветок и т. п. - всего из шестидесяти блюд!

В подарок губернатор послал в лагерь Пржевальского двух баранов.

На следующий день чин-цай в сопровождении большой свиты приехал к Пржевальскому. Цель приезда заключалась, как видно, в том, чтобы выпросить как можно больше подарков. Увидев какую-нибудь вещь, офицеры тотчас же просили ее подарить. Чин-цай не отставал от своих подчиненных, особенно он интересовался оружием русских.

После отъезда губернатора Пржевальский послал ему в подарок револьвер. Но жадный чин-цай заявил посланному Пржевальским переводчику Абдулу Юсупову, что желает получить не револьвер, а двуствольное ружье.

"Возвращается наш Абдул и объявляет в чем дело, - рассказывает Пржевальский. - Тогда, зная, что при уступчивости с моей стороны не будет конца, я тотчас же отправил Абдула обратно с подарком к чин-цаю и приказал передать ему, в резкой форме, что дареные вещи ценятся как память, и что я принял двух баранов, присланных губернатором, вовсе не из нужды в них, а из вежливости.

Абдул, всегда нам преданный, исполнил все как следует. Сконфуженный губернатор взял револьвер. Так наша дружба и восстановилась".

Слава, которая шла о Пржевальском и его спутниках как об искусных стрелках, дошла и до хамийского губернатора, и он упросил их показать свое искусство. Частота и меткость их выстрелов поразили чин-цая и его офицеров.

- Как нам с русскими воевать? - сказал чин-цай.

- Нам воевать не из-за чего, - возразил Николай Михайлович. - Россия еще никогда не вела войны с Китаем.

Отдыхом от утомительных губернаторских приемов и визитов были для Николая Михайловича охотничьи и ботанические экскурсии в окрестностях Хами…

Путешественники стали собираться в дальнейший путь. Оказалось, что без разрешения чин-цая ни один торговец не смел ничего продавать.

"Потребовалось испросить позволение сделать закупки, - рассказывает Пржевальский. - Назначен был для этого особый офицер, который взял себе помощника".

Обо всем, что нужно было путешественникам, "много раз переспрашивалось, уверялось в готовности поспешить, постараться и купить все самого лучшего качества; а между тем переводчику внушалось, что "сухая ложка рот дерет", что за труды следует получить подарок. Каждый к нам прикосновенный офицер или чиновник старался что-нибудь для себя выпросить. Чин-цай также не отстал от своих подчиненных и получил складное нейзильберное зеркало. Наконец все необходимое для нас было доставлено по ценам, нужно заметить, чуть не баснословным".

Пржевальский простился с гостеприимными хамийскими властями. 1 июня, на восходе солнца, путешественники завьючили своих верблюдов и двинулись в путь.