ОТКРЫТИЯ, ОТВОЕВАННЫЕ У ПУСТЫНИ И МАНДАРИНОВ

Началась борьба с новыми препятствиями, которые ставили Пржевальскому то пустыня, то богдоханские власти.

Выйдя из оазиса, караван вступил в Хамийскую пустыню, раскинувшуюся от Тянь-шаня на севере до Нань-шаня на юге. Путешественники двигались прямо на юг - к Наньшанским горам, через которые лежал путь в Цайдам и дальше - в Тибет.

День за днем перед глазами путников расстилалась во все стороны бескрайняя, покрытая гравием и галькой равнина, где нет ни растительности, ни животных, нет даже ящериц и насекомых. Единственными следами жизни в этой мертвой пустыне были кости мулов, лошадей и верблюдов, отмечавшие путь караванов, которые здесь прошли.

Днем над раскаленной пустыней воздух был мутен, словно его наполнял дым. Горячие вихри крутили соленую пыль и уносили ее вдаль. Солнце с восхода до заката жгло невыносимо. Почва накалялась до +62,5°. В полдень в тени термометр ни разу не показывал меньше +35°. Напрасно, ища прохлады, путешественники поливали водой внутри палатки и накрывали ее смоченными войлоками: влага быстро испарялась в сухом воздухе пустыни, а после того жара чувствовалась еще сильней. Укрыться от нее было негде ни днем, ни даже ночью, что редко случается в Центральной Азии, где по ночам жары не бывает.

Через Куфи, караванную станцию в пустыне, путешественники вышли на дорогу к оазису Сачжоу. На пятые сутки пути от Куфи далеко впереди показались Наньшанские горы. Видны были простым глазом два громадных снеговых хребта.

Во время своего первого центральноазиатского путешествия Пржевальский ознакомился с восточной окраиной Нань-шаня. Теперь он приближался к этой горной стране с запада.

Еще через два перехода караван вступил в оазис Сачжоу. Рядом с дикой бесплодной пустыней зеленели сады и поля. Всего лишь в четырех-пяти километрах от голых холмов сыпучего песку, в тени высоких ив и тополей прятались фанзы, хлопотали ласточки, ворковали голуби, свистели камышевки.

Город Сачжоу имел такой же вид, как и другие китайские города того времени: снаружи зубчатая глиняная стена, внутри тесно скучены фанзы, а между ними узкие улочки.

Сачжоу - последний город на пути к Наньшанским горам, этой гигантской северной ограде Тибетского нагорья. В Сачжоу Николай Михайлович надеялся достать проводника в Тибет. Но местные власти приняли Пржевальского недружелюбно. Они (без сомнения, по указанию из Пекина) не только отказались дать ему проводника, но всячески пытались отговорить его от дальнейшего путешествия - под тем предлогом, что из Сачжоу нет дороги в Тибет и путешественникам грозит верная гибель в горах и пустынях. При этом местные власти ссылались на пример венгерского путешественника графа Сечени, который за два месяца до Пржевальского пришел в Сачжоу, но здесь отказался от намерения идти в Тибет.

"К сожалению, - писал Николай Михайлович русскому поверенному в делах в Пекине А. И. Кояндеру, - в данном случае китайцы напали на человека не слишком сговорчивого. У меня таких одиннадцать молодцов, с которыми можно пройти весь свет".

Сачжоуские власти согласились дать Пржевальскому проводников только в соседние Наньшанские горы. Николай Михайлович решил отправиться в эти горы и посвятить месяц или полтора исследованию их, а за это время подыскать проводника, или снарядить разъезд, чтобы разведать путь в Цайдам и Тибет.

Пытаясь остановить Пржевальского, сачжоуские власти прибегли к обману.

Ранним утром 21 июня, получив в проводники одного офицера и четырех солдат, экспедиция выступила к Нань-шаню.

В трех километрах от городской стены кончался оазис. "Не далее пятидесяти шагов от последнего засеянного поля и орошающего его арыка, - рассказывает Пржевальский, - не было уже никакой растительности - пустыня являлась в полной наготе. Кайма деревьев и зелени, убегавшая вправо и влево от нас, рельефно намечала собою тот благодатный островок, который мы теперь покидали. Впереди же высокою стеною стояли сыпучие пески, а к востоку, на их продолжении, тянулась гряда бесплодных гор - передовой барьер Нань-шаня".

На другой день проводники, заведя путешественников в глубокое ущелье, заявили, что дальше не знают дороги. Несомненно они действовали по приказу сачжоуских властей, которые рассчитывали, что без проводников Пржевальский вернется обратно.

Но Пржевальский выбрался из ущелья и послал казачий разъезд отыскать путь, ведущий через Нань-шань и Цайдам в Тибет.

Казаки, посланные с двумя монголами, которых Пржевальский встретил в горах, вернулись на следующий день. Монголы показали им тропинку, которая вела на южную сторону Нань-шаня. Казаки сами видели кочевья цайдамских монголов у южного подножья гор.

Марал. Рис. Роборовского.

Разбив в горах Нань-шаня свой лагерь, Николай Михайлович отправил Абдула и двух казаков с семью верблюдами обратно в Сачжоу забрать оставшиеся там запасы дзамбы и риса, приготовленные для путешествия через Нань-шань и Цайдам.

Через неделю Абдул с казаками привез все в исправности. Сачжоуские власти, уже знавшие о том, что экспедиция проникла в Нань-шань, помирились с совершившимся фактом…

В Нань-шане, на горном лугу, на высоте 3500 метров, путешественники раскинули свои палатки. Постельные войлоки, насквозь пропитанные соленой пылью пустыни, тщательно выколотили и расстелили в палатках, а снаружи в строгом порядке положили вьючный багаж. На берегу речки казаки вырыли печь и даже пекли в ней булки.

Из своего лагеря путешественники совершали охотничьи и ботанические экскурсии. Роборовский, страстный ботаник, в поисках новых видов растений целыми днями лазил по скалам, взбирался на горные лужайки, но бедная флора Нань-шаня скупо вознаграждала его старания. Охота также была не особенно удачна, - в горах трудно передвигаться быстро, да и зверя здесь мало, в особенности крупного. В изобилии тут водятся одни только сурки. Повсюду на горных лугах, даже у самой стоянки, с утра до вечера можно было видеть этих зверьков, настороженно сидящих у своих нор, и слышать их тонкий свист. Да еще на ранней заре громко кричали горные куропатки-уллары.

Нань-шанские сурки оказались новой разновидностью, которую Пржевальский в честь своего помощника назвал "сурком Роборовского" (Arctomys Roborowskii).

За крупным зверем отправлялись до рассвета. Охоту все страстно любили, поэтому ходили охотиться и оставались сторожить стоянку по очереди. С вечера приготовляли ружья и патроны, и Пржевальский приблизительно указывал каждому куда идти. Дежурный казак разводил огонь, варил чай и будил охотников. Проглотив наспех чашку горячего чая, они тихонько оставляли бивуак.

Сначала шли вместе, но вскоре рассыпались по ущельям. Медленно, с частыми остановками, иногда ползком, взбирались на крутую гору. Именно здесь - жилище диких яков, куку-яманов, маралов. Отсюда они утром выходят пастись на скудных лужайках.

"С замирающим сердцем, - рассказывает Пржевальский, - начинается высматривание из-за каждой скалы, с каждого обрыва, с каждой новой горки. Вот-вот, думаешь, встретится желанная добыча, - но ее нет, как нет… Так проходит час, другой. Ноги начинают чувствовать усталость, разочарование в успехе понемногу закрадывается в душу.

Между тем, охотник поднялся чуть не до вечных снегов. Дивная панорама гор, освещенных взошедшим солнцем, расстилается под его ногами. Забыты на время и яки и куку-яманы. Весь поглощаешься созерцанием величественной картины. Легко, свободно сердцу на этой выси, на этих ступенях, ведущих к небу, лицом к лицу с грандиозной природой…"

В одну из таких охотничьих экскурсий казак Калмынин, хороший охотник, убил двух беломордых маралов. Это был новый вид; Пржевальский дал ему название: Cervus albirostris ("марал беломордый"). Шкуру одного из маралов Пржевальский, вернувшись из путешествия, привез в Петербург, в музей Академии наук.

Исследование Наньшанской горной страны завершилось новой географической победой: в июле 1879 года Пржевальский открыл в Нань-шане два громадных снеговых хребта, неизвестных до него ни одному географу.

Вот как рассказывает сам Пржевальский об одновременном открытии обоих хребтов:

"Я отправился с Роборовским, препаратором Коломейцевым и одним из казаков посмотреть поближе на вечные снега и ледники. Поехали мы верхами, рано утром и, сделав верст десять к востоку от нашей стоянки, увидали вправо от себя снеговое поле. Лошади, под присмотром казака, были оставлены на абсолютной высоте 12800 футов (3900 метров над уровнем моря), и мы втроем отправились пешком вверх по небольшой речке, бежавшей от снегов.

Восхождение сопряжено было с большим трудом, так как помимо предварительного пути на протяжении почти четырех верст по каменистому ущелью, на самом леднике, в особенности в верхней его половине, пришлось подниматься зигзагами, беспрестанно проваливаясь в глубокий снег.

На самом леднике мы не видали ни птиц, ни зверей, даже не было никаких следов; заметили только несколько торопливо пролетавших бабочек и поймали обыкновенную комнатную муху, бог весть каким образом забравшуюся в такое неподходящее для нее место.

С вершины горы, на которую мы теперь взошли, открывался великолепный вид. Снеговой хребет, на гребне коего мы находились, громадною массою тянулся в направлении к востоку-юго-востоку верст на сто, быть может и более… У его подножия раскидывалась обширная равнина, замкнутая далеко на юго-востоке громадными также вечно-снеговыми горами, примыкавшими к первым почти под прямым углом.

Приближавшийся вечер заставил нас пробыть не более получаса на вершине посещенной горы. Тем не менее, время это навсегда запечатлелось в моей памяти… Открытие разом двух снеговых хребтов наполняло душу радостью, вполне понятною страстному путешественнику".

"Пользуясь правом первого исследователя, - пишет Пржевальский в другом месте книги, - я назвал, там же на месте, снеговой хребет, протянувшийся по главной оси Нань-шаня - хребтом Гумбольдта, а другой, ему перпендикулярный, - хребтом Риттера" (в честь двух выдающихся географов XIX века). "Отдельные вершины хребта Гумбольдта поднимаются на абсолютную высоту до 19000 футов" (около 5800 метров).

Новый замечательный успех! Белое пятно на карте Центральной Азии длинной непрерывной полосой пересекли штрихи гор. После открытия в 1876 году Алтын-тага, а теперь - в 1879 году - хребтов Гумбольдта и Риттера - выяснилось, что "непрерывная, гигантская стена гор от верхней Хуанхэ до Памира", говоря словами Пржевальского, "огораживает собою с севера самое высокое поднятие Центральной Азии и разделяет ее на две, резко между собою различающиеся, части: Монгольскую пустыню на севере и Тибетское нагорье на юге".

Для того чтобы сделать эти замечательные открытия, недостаточно было отыскать путь через неведомые страны, пересечь знойные пустыни, взойти на вечно-снеговые горы. Нужно было еще преодолеть упорное сопротивление местных правителей феодальной Азии - вроде джетышаарского эмира или сачжоуских властей.

ОТ ХРЕБТА ГУМБОЛЬДТА К ХРЕБТУ МАРКО ПОЛО

Из письма Пржевальского русский поверенный в делах в Пекине Кояндер узнал о препятствиях, которые чинили экспедиции сачжоуские власти. Кояндер просил богдоханских министров распорядиться, чтобы местные власти предоставляли экспедиции проводников и вообще оказывали должное содействие путешественникам, которым сами же министры выдали паспорт на право проезда по владениям империи.

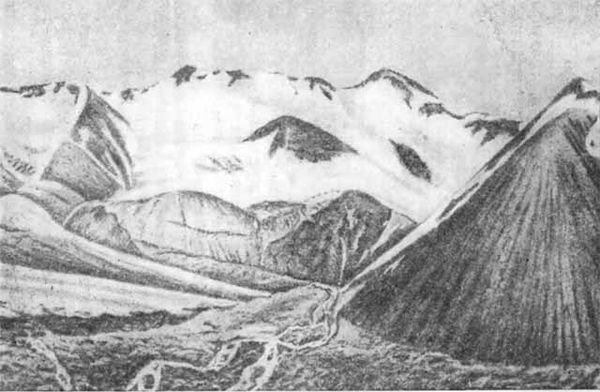

Один из ледников хребта Гумбольдта, открытого Пржевальским. Рис. Роборовского.

Министры утверждали, что на пути из Куку-нара в Тибет нет сторожевых китайских постов, а лежит бескрайняя пустыня. В этих местах богдоханские власти не могут оказать путешественникам покровительства. Если же путешественники, предупрежденные об этом, все-таки пожелают отправиться в путь, то власти не могут нести никакой ответственности за последствия их неосмотрительного решения.

По видимости это было предостережение, по существу - угроза. Богдоханское правительство решило не допустить экспедицию в столицу Тибета.

Кояндер напомнил, что богдоханскому правительству хорошо известна научная цель экспедиции. Он опроверг несостоятельные ссылки министров на беспомощность местных властей. Вместе с тем, он указал, что ни в каком "покровительстве" экспедиция не нуждается: "Экспедиция Пржевальского, которая снаряжена таким образом, что она, в случае нужды, может проходить по пустынным местам, не завися ни относительно продовольствия, ни в каких-либо других отношениях от местного населения, легко может пройти в Лхассу".

Иначе говоря, отважных, хорошо вооруженных путешественников не остановят никакие затруднения и опасности, если только власти империи не примут особых мер к тому, чтобы задержать или погубить их.

Эта мысль была выражена на вежливом языке дипломатов. "При условии, что власти почтенного государства, по словам сановников, сделают все, что от них зависит, - писал русский поверенный в делах, - можно смело надеяться, что экспедиция успешно достигнет предположенной ею цели, не встретив на своем пути никаких неприятных нечаянностей".

А пока дипломаты в Пекине изощрялись во все новых доводах и возражениях, двенадцать русских храбрецов совершали свой путь в глубине пустынь, преодолевая все препятствия собственными силами.

В последних числах июля путешественники, по разведанной раньше тропинке, двинулись через горы в Цайдам.

30 июля, во время остановки в пути, рассказывает Пржевальский, "нежданно-негаданно на нас грянула беда, чуть было не окончившаяся погибелью одного из лучших людей экспедиции - унтер-офицера Егорова".

Посланный в этот день Пржевальским преследовать раненого яка, Егоров не вернулся на стоянку.

Страстный охотник, он так увлекся преследованием зверя, что не заметил, как удалился от лагеря.

Прошла ночь, наступило утро, а Егоров не возвращался. Погода стояла холодная и ветреная, Егоров же отправился на охоту в одной рубашке. Огня с собою у него не было. "Дело становилось серьезным, - рассказывает Пржевальский, - нельзя было медлить ни минуты".

В продолжение пяти суток бродили путешественники по горам, стреляли в каждом ущелье, но ничего не нашли. "Горы были обшарены, насколько возможно, верст на двадцать пять". Разъезд казаков был послан даже за горы, к кочевьям цайдамских монголов. Когда же на пятые сутки казаки, вернувшись из-за гор, сообщили, что об Егорове нигде ничего не слыхали, "участь несчастного, - пишет Пржевальский, - повидимому была разъяснена: его погибель казалась несомненной".

На шестой день путешественники покинули злополучное место и пустились в дальнейший путь. Прошли километров тридцать. Караван двигался в обычном порядке, все ехали молча, в самом мрачном настроении. Казак Иринчиков, по обыкновению ехавший во главе первого эшелона, заметил своими зоркими глазами, что вдали, справа от каравана, кто-то опускается с гор.

"Сначала мы подумали, - рассказывает Пржевальский, - что это какой-нибудь зверь, но вслед затем я рассмотрел в бинокль, что то был человек, и не кто иной, как наш, считавшийся уже в мертвых, Егоров. Мигом Эклон и один из казаков поскакали к нему, и через полчаса Егоров был возле нашей кучки, в которой в эту минуту почти все плакали от волнения и радости…

Страшно переменился за эти дни наш несчастный товарищ, едва державшийся на ногах. Лицо у него было исхудалое и черное, глаза воспаленные, губы и нос распухшие. Одна злосчастная рубашка прикрывала теперь наготу; фуражки и панталон не имелось; ноги же были обернуты в изорванные тряпки.

Тотчас мы дали Егорову немного водки для возбуждения сил, наскоро одели, обули в войлочные сапоги. Невольных трое суток простояли мы опять на одном месте. Все ухаживали за Егоровым. К общей радости у него не сделалось ни горячки, ни лихорадки".

Немного отдохнув, Егоров рассказал, как он, преследуя раненого яка, заблудился и бродил в горах. Износив плохие самодельные чирки, он разорвал свои парусиновые панталоны и обвязал ими ноги. Чтобы не замерзнуть, он набивал себе за пазуху и вокруг спины сухой помет диких яков. Застрелив уллара и зайца, он ел их сырыми, по маленькому кусочку.

Между тем, силы Егорова быстро убывали. Еще день-другой, и он погиб бы от истощения. Он сам уже чувствовал это, но решил держаться до последней возможности.

"И как не говорить мне о своем удивительном счастии! - пишет Пржевальский. - Опоздай мы днем выхода с роковой стоянки, или выступи днем позже, наконец пройди часом ранее или позднее по той долине, где встретили Егорова, - несчастный, конечно, погиб бы наверное. Положим, каждый из нас в том был бы неповинен, но все-таки о подобной бесцельной жертве мы никогда не могли бы вспомнить без содрогания, и случай этот навсегда остался бы темным пятном в истории наших путешествий".

Встреча в горах с заблудившимся Егоровым действительно была счастливой случайностью. Но не случайно за все время пяти своих путешествий, которые были полны лишений и опасностей, Пржевальский не потерял ни одного человека.

Начальником он был властным и требовательным, зато уж и заботливым. В каждом рядовом казаке, участвовавшем в экспедиции, Николай Михайлович видел товарища и был ему преданным другом, - черта совершенно необычная для полковника царской армии. Сам наделенный богатырским здоровьем, неутомимый, всегда нетерпеливо жаждавший все новых исследований и открытий, Николай Михайлович постоянно размерял ход экспедиции таким образом, чтобы его спутники не выбивались из сил, чтобы после одного трудного странствования они успевали отдохнуть и приготовиться к новому…

Перевалив через горы, путешественники по глинистым и солончаковым равнинам двинулись к озеру Курлык-нор. В стойбище курлыкского князя им нужно было прикупить продовольствия на дальнейший путь и нанять проводника в Тибет.

Когда Пржевальский в конце августа достиг западного берега озера, князь Курлык-бэйсе находился на противоположном берегу. Бэйсе приехал сам, чтобы повидаться со знаменитым путешественником.

Князь несомненно получил от богдоханских властей тайное приказание остановить экспедицию, так как, несмотря на пекинский паспорт, отказал Пржевальскому во всем - и в продовольствии и в проводнике.

Но князю не удалось остановить путешественника. Пржевальский так грозно настаивал на своем, что бэйсе, боясь (и совершенно напрасно), что русские вот-вот пустят в ход свои страшные ружья, перепугался и уступил. Бэйсе продал путешественникам продовольствие, баранов и даже юрту, - зато уж и содрал за все втридорога. Дал и проводника, - правда, не в Тибет (на это из страха перед властями он не решился), а только до стойбища соседнего князя - Дзун-засака.