В декабре император ассигновал на помощь московской бедноте два миллиона рублей, а в феврале 1813 года еще два миллиона были пущены на покупку хлеба казенным (государственным) крестьянам Московской губернии. Оставшимся без средств к существованию чиновникам и разночинцам было назначено содержание – первым 25 копеек, а вторым – пятнадцать копеек на человека в день, которые выдавались раз в неделю в полиции. Тогда же английский парламент выделил погорельцам Москвы 200 тысяч фунтов стерлингов, однако эти деньги до назначения не дошли – их пустили на военные нужды.

Город быстро набивался людьми. В декабре возобновившиеся "Московские ведомости" писали следующее: "Нет места, годного для жилья, которое не было бы уже занято. Торговля и промышленность распространяются с удивительной быстротой. Построено до 2800 временных лавок, и вся торговая площадь заполнена бесчисленным множеством продавцов и покупателей".

12 декабря город освятили: крестный ход с иконой Владимирской Божией Матери прошел от Сретенского монастыря по кольцу Белого города. По возвращении у монастыря состоялось торжество: главнокомандующий Москвы граф Ростопчин прочел полученные им донесения о новых победах русской армии, прогремел салют из установленных у стен монастыря трофейных французских орудий.

25 декабря 1812 года Александр Первый решил воздвигнуть в Москве храм Христа Спасителя. Император, воспринимавший противостояние с Наполеоном как Божью кару за убийство отца, видел в победе над завоевателем еще и то, что Бог его все-таки простил.

Под Новый год Ростопчин устроил в городе иллюминацию. Правда, москвичи вряд ли пришли от этого в восторг: тогда Ростопчину уже ставили в вину почти все из того, что еще три месяца назад считалось его подвигом.

В это время город уже восстанавливался сам по себе. Этот процесс решено было взять под контроль, и, если уж можно начать город буквально с чистого листа, сделать здесь в прямом смысле город-сад. В феврале 1813 года император Александр учредил "Комиссию для строения в Москве", которая была учреждением не бюрократическим, а скорее производственным: комиссия имела в распоряжении пять кирпичных заводов и несколько "стройбатов", солдаты которых использовались на стройках как чернорабочие. Для финансирования работы Комиссия получила беспроцентную ссуду на пять лет в размере пяти миллионов рублей.

Архитектор Вильям Гесте спешно готовил генплан обновленного города, но император его не утвердил, сочтя, что генплан Гесте не соответствует духу города (до этого Гесте сделал генпланы Царского Села и Саратова, на которых трудно научиться столичному размаху).

Разработкой нового генплана Москвы занимался Егор Челиев, директор первого отделения чертежной при комиссии для строений в Москве. (Интересно, что именно в это время Челиев изобрел цемент, который успешно применялся на восстановлении зданий Москвы и прежде всего Кремля. В 1825 году Челиев издал книжку "Полное наставление, как приготовлять дешевый и лучший мертель, или цемент, весьма прочный для подводных строений, как-то: каналов, мостов, бассейнов и плотин, подвалов, погребов и штукатурки каменных и деревянных строений", где описан способ приготовления цемента путем обжига смеси извести (или мела) и глины с последующим измельчением обожженного продукта. Однако в полном соответствии с русскими традициями она оказалась забыта, и изобретателем цемента считался англичанин Аспри, сделавший это через 11 лет после Челиева. Только в 1948 году книгу Челиева нашли и хотя бы на словах установили историческую правду).

Чтобы в отсутствие генплана Москва не пала жертвой стихийной застройки, Комиссия разработала альбомы "образцовых проектов", по которым москвичам надлежало строить свои дома. (В общем-то это была уже "типовая застройка", от которой недалеко и до "Иронии судьбы"). Если кто-то хотел хоть чем-то отличаться от соседей, то все изменения надлежало согласовывать с архитекторами комиссии. Проект городского особняка разработал Осип Бове, который уже в 1814 году стал в Комиссии заведующим "фасадической части", а фактически – главным архитектором восстанавливаемой Москвы. Город был поделен на четыре части, из которых Бове достался центр – Тверская, Арбат, Пресня и Новинская улица. Кроме итальянца Осипа Бове новую Москву создавали швейцарец Доменико Жилярди и русский Афанасий Григорьев. Интересно, что в отличие от Гесте, которому было к тому времени за шестьдесят, эти трое были молоды: Бове в 1813 году было 29 лет, Жилярди – 28, а Григорьеву – 32.

Кроме строительной была в Москве и другая жизнь. Шампанское в Москве стоило 25 рублей. 1 марта 1813 года вновь открылся Английский клуб. В нем, правда, в первый и единственный за всю историю раз оказался избыток вакансий – на 3 мая из 500 членов клуба объявилось только 388, остальные были кто на войне, кто в эвакуации, кто в могиле. Хотя существовала и очередь из 172 желающих вступить в клуб, старшины его решили не заполнять места "дабы всякий из выбывших членов свободно мог возобновить свой билет".

Весной 1813 года из разных городов начинаются съезжаться студенты и преподаватели Московского университета, а в августе в газете "Московские ведомости" было размещено объявление о возобновлении лекций.

В 1814 году в Москве состоялся первый после войны спектакль: играли драму Бориса Федорова "Крестьянин-офицер, или Известие о прогнании французов из Москвы". Историк Москвы Михаил Пыляев пишет, что "пьеса шла тридцать раз кряду". (До этого спектакли были только в частных театрах, но тоже все патриотические – "Освобождение Смоленска", "Всеобщее ополчение", "Храбрые кирилловцы при нашествии врагов" – кирилловцы было переиначенное крестьянами до неузнаваемости слово гверильясы, партизаны). В январе 1814 года Ростопчин рапортовал царю: "Честь имею повергнуть к стопам Вашего Императорского Величества картину Москвы в ее нынешнем состоянии. В этом городе есть душа, тело и жизнь. В дворянском собрании 460 членов, в английском клубе их более 400. Театр Познякова, где даются спектакли в пользу бедных, не может вместить всех желающих получить места. Сбор превышает каждый раз 1000 рублей. В маскараде платили рубль серебром за вход. Там собралось 980 человек. Эти деньги идут в пользу инвалидов. Бега по льду реки возобновились, лавки заняты и завалены товаром".

В день священномученика Георгия Победоносца 23 апреля 1814 года в Москве праздновали известие о падении Парижа. Ростопчин давал обед и бал в своем доме на Лубянке (том самом, где полтора года назад квартировал Лористон). В доме праздновали господа, а на улице были накрыты столы для народа. На этом вечере был исполнен написанный на стихи поэта Сушкова гимн, главной мыслью которого было то, что Москву сожгли французы: "Други! слушайте, как Царь в Париж входил: Он святые храмы Божьи не сквернил, Он с Угодников оклады не срывал, Он палаты каменны не выжигал, И в покое он оставил весь народ. И никто-то наших Русских не клянет. (…) И в Париже, как в Москве теперь у нас, Веселятся да пируют в добрый час! Жены, девы, стары, малы, весь народ Мимо Русских, не боясь, себе идет, Принимает, как друзей, в домах своих, Угощает, а не прячется от них". Публика, уже забывшая о своих восторгах Ростопчиным, решила, что мысль гимна внушена поэту самим графом.

Лавина жалоб на него была уже такова, что 30 августа 1814 года Ростопчин ушел с поста московского главнокомандующего. Сам Ростопчин объяснял это ухудшением здоровья (у него были обмороки, бессонница, депрессия, которую тогда называли ипохондрия). Вместо Ростопчина был назначен Александр Тормасов, который 30 октября 1814 года получил должность московского военного губернатора. (Интересно, что обер-полицмейстер Петр Ивашкин при бесчисленных на него жалобах оставался на своем посту дольше – до марта 1816 года. А гражданский губернатор Николай Обресков за свою службу в 1812 году получил от Александра Первого еще в феврале 1813 года золотую осыпанную алмазами табакерку с императорским портретом).

Для москвичей была устроена ссудная казна, однако шанс воспользоваться ею был только у тех, кто мог предоставить в залог имение либо другую недвижимость, а это в подавляющем большинстве случаев были дворяне. Купцы же, разночинцы, а тем более духовенство были крайне редкими клиентами ссудной кассы.

Современник писал о Москве: "С нами совершаются чудеса божественные. Топор стучит, кровли наводятся, целые опустошенные переулки становятся по-прежнему застроенными. Английский клуб против Страстного монастыря свидетельствует вам свое почтение. Благородное собрание: также надеется воскреснуть". В Москве к тому времени находилось более 60 тысяч крестьян и мастеровых – каменотесы, каменщики, штукатуры, маляры, плотники.

Впервые после войны царь приехал в Москву только 15 августа 1816 года, после Венского конгресса. 30 августа был оглашен Манифест "Первопрестольной столице Нашей Москве": "Мы видели нещадящую никаких пожертвований горячую любовь ея к Нам и отечеству. Претерпенное потом ею от руки злодейства крайнее бедствие и разорение уязвило сердце Наше глубокою печалию. Но управляющий судьбами народов, Всемогущий Бог, избрал ее, да страданием своим избавит она не токмо Россию, но и всю Европу. Пожар ея был заревом свободы всех царств земных. Из поругания святых храмов ея возникло торжество веры. Подорванный злобою Кремль, обрушась, раздавил главу злобы. Тако Москва и подвигами и верностию и терпением своим показала пример мужества и величия".

Тогда же Александр I подписал указ и план восстановления и благоустройства Москвы. Земляной вал был роздан владельцам домов с требованием огородить новоприобретенные участки заборами и тумбами и разводить "садики во всю длину мест своих перед домами на валу, дабы со временем весь проезд вокруг Земляного вала с обеих сторон был между садами". Так в Москве возникла Садовая улица.

В воспоминаниях Елизаветы Яньковой, видевшей все это своими глазами, написано: "когда Москва начала отстраиваться, весь город по сю сторону Москва-реки был точно как черное большое поле со множеством церквей, а кругом обгорелые остатки домов. Москву в таком разгроме было больно видеть, не верилось, чтоб она когда-нибудь и могла опять застроиться. Но нет худа без добра: после строительства улицы стали шире, те, которые были кривы, выпрямились, и дома начали строить больше все каменные, в особенности на больших улицах".

Так и получилось: из худа вышло добро. В 1817 году был наконец утвержден генеральный план восстановления Москвы, главной идеей которого было создание города-монумента во славу величия Российской империи. Строить в центре, внутри Садового кольца, деревянные дома запрещалось. Вокруг Кремля создавалась система площадей, а реконструированная Красная (до пожара на всем ее пространстве стояли деревянные торговые ряды) становилась главной площадью города. Торговля была перемещена в специально отстроенное здание Торговых рядов с куполом и парадным портиком (эти ряды шли вдоль Кремлевской стены, там, где сейчас Мавзолей и кладбище советской знати). Земляные укрепления (остатки бастионов, возведенных еще Петром Первым на случай прихода шведов) вокруг Кремля были срыты, его ров засыпан, а на этом месте разбит бульвар.

Тогда же на колокольне Ивана Великого был установлен новый Успенский колокол – прежний был сброшен французами и раскололся. Когда решено было колокол перелить, на завод купца Богданова, где плавили металл для колокола, толпами пошли москвичи: они бросали в печь деньги, подсвечники, куски серебра, бронзы и латуни. Он был чем-то большим для людей: вместе с городом колокол восставал из небытия. И каждый из тех, кто пожертвовал на него хотя бы медный грош, вместе с колоколом оставался жить на века.

Везли его не на лошадях – москвичи впряглись в этот поезд и тащили колокол на себе. Новый колокол вышел намного больше прежнего, и даже пришлось разбирать часть проема одной из башен, чтобы колокол прошел в Кремль. Для подъема была сооружена целая конструкция, но в толпе говорили, что она не выдержит тяжести, рухнет. Тогда купец Богданов сказал, что будет подниматься вместе с колоколом. Богданова и колокол стали поднимать наверх. Толпа завопила: "Ох, падает!" (предполагают, что панику распространяли карманники, создававшие себе "рабочую обстановку"), но Богданов на верхотуре поднял руку – и площадь замерла…

В честь пятилетия победы над Наполеоном 12 октября на Воробьевых горах Александром Первым был заложен Храм Христа Спасителя. На это торжество приехал прусский король Фридрих Вильгельм: на Боровицком холме он встал на колени перед городом, с которого началось освобождение Европы.

Из Москвы, которая до войны была забытой деревенской тетушкой, делали европейскую столицу: был спроектирован Большой театр, а перед ним – Театральная площадь. 20 февраля 1818 года в центре Красной площади (а не там, где стоит ныне – возле храма Василия Блаженного) был открыт памятник Минину и Пожарскому (до тех пор городских монументов в Москве не было – разве что парковые статуи).

Большой театр, Театральная площадь, Манеж, Александровский сад с его портиком, висящая в Успенском соборе многопудовая люстра "Урожай" из отбитого у французов серебра московских храмов, и многое другое, доныне определяющее облик Москвы, возведено после пожара, в ответ пожару, в знак того, что сжечь Москву можно, а погубить – нельзя…

Четвертый враг Наполеона

Власть. Присягнувшие. Коронация. Игра. В ожидании "знака".

1

Считается, что Наполеона погубила борьба с Англией, Испанией и Россией. Однако он вел еще одну войну, результаты которой в наши материалистические времена явно недооценены: с Римским Папой и в его лице с католической Церковью а, возможно, сам того не желая, с самим Богом, в котором он, как всякий диктатор, видел соперника.

Человек нужен был Наполеону весь, без остатка. В своей армии он поступил с Богом просто – вывел его "за штат". У французов не было полковых священников (капелланов), солдаты не ходили в церковь. Француз аббат Сюрюг, служивший в 1812 году в Москве в католическом храме святого Людовика, писал: "При 400 тысячах человек, перешедших через Неман, не было ни одного священника. Во время их пребывания здесь (в Москве – прим. С.Т.) из них умерло до 12 тысяч, а я похоронил по обрядам церкви только одного офицера и слугу генерала Груши. Всех других офицеров и солдат зарывали их товарищи в ближайших садах. Однажды я посетил в больнице раненых; все говорили мне об их телесных нуждах, и никто – нуждах души, несмотря на то, что над третью из них уже носилась смерть".

Генерал-майор Николай Бороздин рассказывал, как при отступлении французов увидел семи-восьмилетнего мальчика-француза, и из сочувствия держал при себе. Вечером, когда пришло время ложиться спать, приказал мальчишке молиться. Пацан отказался со словами: "Что за Бог? Глупости! Не хочу молиться!..".

Однако совершенно отнять у своих воинов надежду на вечную жизнь Наполеон все же не рискнул. На картине Луи Жироде "Оссиан приветствует наполеоновских воинов, погибших на поле брани" попавших на небеса французов встречают античные воины с Оссианом (легендарный герой кельтского народного эпоса) во главе. Разница решающая: библейский Архангел Гавриил должен был провести дознание и затем решить судьбу человеческой души – в ад или в рай. Погибшие за императора попадали в вечное блаженство без суда и лишней бюрократии.

А вот в общественной жизни не все было так просто. Конфликт светской власти и Церкви Наполеон унаследовал от прежнего французского руководства. Французская Республика не рассматривала атеизм как идею, руководители Республики вряд ли имели что-то против Библии – ведь это там написано: "Всякая власть от Бога", а этот тезис многое упрощал в те времена в общении власти с простым народом, особенно с крестьянами. (Этим же, видимо, нравилась религия и Наполеону). Но вот с теми, кто толковал Библию народу, у Республики были проблемы с самого начала. Республика не отменяла священников – она просто хотела переподчинить их себе.

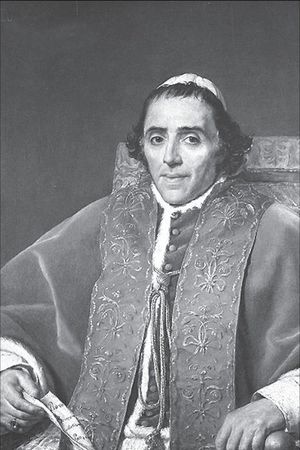

Главой Римской католической церкви был тогда папа Пий VI. Священником он стал в 36 лет, а до этого был веселым итальянским графом Браски. Став главой католической церкви в 1775 году, он первым делом хорошенько устроил своих родственников: племянник Ромуальдо Онести-Браско стал кардиналом, а брат – князем. Для них в центре Рима был выстроен роскошный дворец. Впрочем, не забывал Пий VI и простых людей: при нем чаще обычного праздновались Юбилейные годы, в которые щедро отпускались грехи и отменялись наказания. Библия говорит, что Юбилейным должен быть каждый пятидесятый год, однако еще в 1390 году папа Урбан VI постановил считать Юбилейным каждый 33-й год – по числу лет, прожитых Христом. В 1470 году папа Павел II решил отмечать Юбилейный год каждые 25 лет. А Пий VI фактически поставил прощение на конвейер: Юбилейными в период его понтификата были 1775, 1782, 1790 и 1792 годы. Материалисты видели в этом коммерческую сторону: ведь на каждый Юбилейный год паломники стекались в Рим миллионами. Вряд ли Пий VI мог считаться святым – но у него хотя бы в отличие от других римских первосвященников не было детей!

Впрочем, нельзя сказать, что Пий VI не помнил об интересах церкви. Именно он, воспользовавшись провозглашенным в Северо-Американских штатах принципом отделения церкви от государства, в 1784 году направил туда Джона Кэролла, ставшего первым католическим епископом в этой протестантской стране, и сейчас католиками являются около 23 процентов жителей США.

Однако в Европе власть католической церкви трещала по швам, атакуемая с самых разных сторон. Пий VI как мог боролся с этатизмом (теория о необходимости активного вмешательства государства в политическую и экономическую жизнь страны) и янсенизмом (религиозно-политическое течение в тогдашних Голландии и Франции, тяготевшее к протестантизму). А ведь были еще "идеи Феброния" – под этим именем епископ Иоганн Николай Гонтгейм отрицал непогрешимость папы и его право принимать апелляции непосредственно от всех членов церкви. Примат власти в церкви, по утверждению Феброния, принадлежит общецерковному собору, власть папы ограничена постановлениями собора, а сам папа должен быть только исполнителем его воли. Феброний считал, что Папа Римский злоупотребляет своей властью, а общецерковный собор, поместные соборы национальных церквей и светские государи в каждой конкретной стране должны эти злоупотребления пресечь.

Идеи Феброния осудил еще Климент XIII в 1764 году, а сам епископ Гонтгейм от них отрекся, но это уже ничего не изменило – уж больно идеи эти нравились как простолюдинам, так и королям. Иосиф II, король Германии и император Священной Римской империи, издал в 1781 году указ о веротерпимости, которым ограничил связь католической церкви с римской курией, поставил ее в тесную зависимость от государства, а также даровал особые права православным, лютеранам и кальвинистам. Пий VI поехал к императору Иосифу, тот принял его с почестями, но от реформ не отказался. (Более того, даже перед смертью в 1790 году, готовясь предстать перед Высшим Судией, император отменил некоторые свои реформы, но не тронул закон о веротерпимости).