ПУШКИНСКАЯ БАНЬКА

Здравствуй, Вульф, приятель мой! Приезжай сюда зимой…

В самом деле, милый, жду тебя с отверзтыми объятьями и с откупоренными бутылками…

Приписка Анны Николаевны Вульф:

Сегодня писать тебе не могу много. Пушкины оба (братья Александр и Лев) у нас, и теперь я пользуюсь временем, как они ушли в баньку…

Из письма А. С. Пушкина и А. Н. Вульф Алексею Николаевичу Вульфу 20 сентября 1824 г. из Тригорского

Более ста лет тому назад историк М. И. Семевский в газете "Петербургские ведомости" писал: "В Тригорском парке сегодня еще виднеются жалкие остатки некогда красивого домика с большими стеклами в окнах. Это баня; здесь жил Языков в приезд свой в Тригорское, здесь ночевал и Пушкин…"

"Отсюда, - вспоминает В. П. Острогорский в своем очерке "Пушкинский уголок земли" (1899), - Пушкин с Языковым прямо спускались к реке купаться".

Туда, туда, друзья мои!

На скат горы, на брег зеленый,

Где дремлют Сороти студеной

Гостеприимные струи;

Где под кустарником тенистым

Дугою выдалась она

По глади вогнутого дна,

Песком усыпанной сребристым.

Одежду прочь! Перед челом

Протянем руки удалые

И бух! - блистательным дождем

Взлетают брызги водяные!

Так вспоминает Н. М. Языков в своем стихотворении "Тригорское" златые дни, проведенные им здесь с Пушкиным и семьей Осиповых-Вульф.

Банька стояла на красивом месте над Соротью среди прибрежных нив и лип и некогда входила в центральную часть архитектурного ансамбля старого дома Вындомских-Вульф. Она погибла от небрежения последних хозяев имения много лет тому назад. Остатки ее были сфотографированы в начале нашего века; художник Максимов сделал с нее живописный набросок.

Несколько лет тому назад была произведена раскопка этого места. Материалы раскопки подтвердили рассказ старожилов деревни Воронич, что "банька была красивая, обшитая тёсом, на высоком каменном цоколе". В ней были две комнаты, разделенные сквозным коридором. В одной мыльня, с большой беленой печью-каменкой, в другой - большая светлая горница, со штукатуренными стенами, голландской печью, покрытой красивыми изразцами, с оконными ставнями внутри Дома. В доме было два крыльца: одно парадное, формами своими напоминающее традиционное крыльцо барских усадебных флигелей пушкинского времени, другое - черное, для хозяйственных нужд.

При проведении раскопок нашел я фрагменты различных бытовых предметов; глиняных кувшинов, горшков, бутылок, а также куски печных изразцов, оконные задвижки, дверной ключ…

В 1954 году мною, совместно с добрым моим другом, псковским художником-архитектором, ныне покойным, Алексеем Афанасьевичем Ларкиным, был разработан проект восстановления этого памятника. Этот проект и положен в основу тех работ, которые были начаты в 1975 году силами студенческого строительного отряда Московского государственного университета. Окончание восстановления баньки ожидается в 1977 году.

Скоро в этом памятном домике зазвучат по-особому стихи и письма Пушкина, обращенные к Алексею, Ан-нет, Зизи, Нетти Вульф, Анне Осиповой, к Н. М. Языкову - стихи и песни о любви, дружбе, товариществе, о "шумных пирах" тригорской молодежи.

О, где б судьба ни назначала

Мне безымянный уголок,

Где б ни был я, куда б ни мчала

Она смиренный мой челнок,

Где поздний мир мне б ни сулила,

Где б ни ждала меня могила,

Везде, везде в душе моей

Благословлю моих друзей.

Нет, нет! Нигде не позабуду

Их милых, ласковых речей;

Вдали, один, среди людей,

Воображать я вечно буду

Вас, тени прибережных ив,

Вас, мир и сон тригорских нив…

ТРИГОРСКИЕ ВАЗОЧКИ

Жизнь музеев Пушкинского заповедника не стоит на месте. Тот, кто приходит сюда во второй, третий раз, видит новые экспонаты, о которых ничего прежде не знал, не ведал.

Откуда же приходят эти "новые" вещи? Отовсюду и разными путями. Это и венец трудного поиска того, что прежде считалось утраченным, это и счастливый случай, и дар доброго человека.

Вещи имеют свою судьбу, иногда совершенно невероятную. Ведь бытовавшая некогда в Михайловском или Петровском вещь может очутиться в разных концах мира - в Бельгии или Нью-Йорке, Берлине или Риме. Например, считается, что все музейные экспонаты Михайловского, разграбленные гитлеровцами в 1941–1944 годах, пропали безвозвратно и навсегда. Но не так давно нам удалось обнаружить кое-что из пропавшего имущества… Теперь есть основания полагать, что в недалеком будущем мы найдем хотя бы часть увезенных фашистами пушкинских реликвий.

А сейчас мне хочется рассказать о нашей недавней находке.

Как известно, при жизни поэта дом Осиповых-Вульф был "полной чашей". В нем было всё, приличествующее хорошему "дворянскому гнезду" - прекрасное собрание редких книг, неплохая коллекция живописи, гравюр, литографий, предметы прикладного искусства - фарфор, хрусталь, серебро, мебель, бронза… К этому нужно добавить бережно хранимые хозяевами дома бытовые вещи и книги, связанные с памятью их великого друга - Пушкина.

После гибели поэта, смерти Прасковьи Александровны и ее сына Алексея Николаевича веши эти разлетелись по многим городам и весям Псковщины и России - во Врев, Малинники, Лысую Гору, Псков, Петербург, Москву… Часть вещей была отдана Прасковьей Александровной дочерям в качестве приданого…

Несколько лет тому назад я случайно узнал, что в Перми живет человек, у которого есть фарфоровые вазы из Тригорского. Удалось установить, что владельцем этих вещей является Борис Сергеевич Ляпустин. Дед его в дореволюционное время жил в Пскове, где состоял смотрителем губернского епархиального училища и председателем Псковского археологического общества. Начальницей училища была Прасковья Петровна Зубова, жившая при училище со своею престарелой матерью Ефимией Борисовной, урожденной баронессой Вревской - дочерью Евпраксии Николаевны Вульф из Тригорского.

У Зубовых в Пскове находился целый ряд разнообразных вещей из Тригорского, доставшихся Ефимии Борисовне по наследству. Незадолго до ее смерти в 1915 году дом Зубовых посетили родственница царя Николая II - великая княгиня Мария Павловна и сопровождавший ее художник В. В. Мешков, картина которого, изображающая дом и написанная в том же 1915 году, находится сегодня в экспозиции Тригорского. На память о встрече Ефимия Борисовна одарила гостей некоторыми реликвиями из Тригорского (чернильница, подсвечник, шкатулка, фарфоровый "тет а тет"). Часть этих вещей я в свое время видел у В. В. Мешкова в Москве.

Накануне Февральской революции умерла Ефимия Борисовна Вревская, и дочь ее решила покинуть Псков. Перед отъездом П. П. Зубова подарила Б. С. Ляпустину, большому другу семьи, две тригорских фарфоровых, итальянской работы вазочки, с живописным изображением птиц, порхающих бабочек и жуков.

Вот эти-то вазочки и были предметом моей длительной переписки с Ляпустиным. И вот недавно Борис Сергеевич приехал в Ленинград, чтобы вручить мне для музея-заповедника Пушкина свой дар - эти замечательные вазочки.

Сегодня они помещены в экспозиции одной из мемориальных комнат тригорского дома.

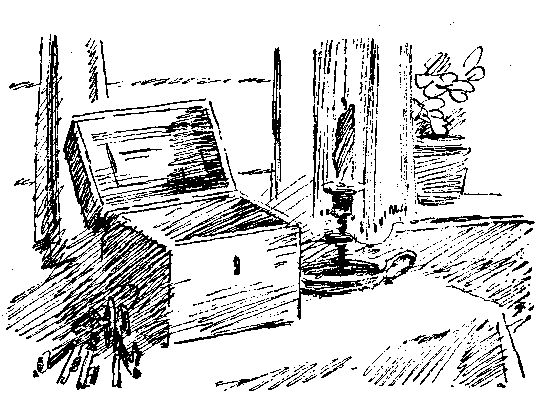

ЗАВЕТНЫЙ ЛАРЕЦ АРИНЫ РОДИОНОВНЫ

Рядом с домом Пушкина, под сенью большого двухвекового клена (последнего пушкинского клена в Михайловском), среди густых кустов сирени, акации и жасмина, кое-где увитых зеленым хмелем, стоит маленький деревянный флигелек. Флигелек этот был построен еще Осипом Абрамовичем Ганнибалом в конце XVIII века одновременно с большим господским домом. В нем помещались баня и светёлка. При Пушкине в светёлке жила Арина Родионовна.

Домик няни - единственная постройка пушкинского времени, сохранившаяся до 1944 года. В 1947 году флигелек был восстановлен по картинам, фотографиям, зарисовкам, обмерам и многочисленным описаниям.

В баньке Пушкин принимал ванну, когда с наступлением холодов он не мог купаться в Сороти. В светлицу няни приходил, когда ему было особенно одиноко. Здесь, у няни, он чувствовал себя как у бога за пазухой. Сюда он шел отдохнуть, послушать ее чудесные сказки. Здесь всё было простое, русское, деревенское, уютное… Старинные сундуки, лавки, в красном углу, "под святыми", стол, покрытый домотканой скатертью, жужжащее веретено… В другом углу - русская печь с лежанкой, пучками душистых трав. Напротив печи на полке - медный самовар, дорожный погребец, глиняные бутыли для домашних наливок - анисовки, зубровки, вишневки, до которых, чего греха таить, Пушкин был большой охотник. На комоде - заветный ларец няни, о котором и будет этот маленький рассказ.

* * *

Весною 1826 года Пушкин с нетерпением ждал приезда в Тригорское поэта Николая Михайловича Языкова, о котором много слышал от его товарища по Дерптскому университету Алексея Николаевича Вульфа - сына Прасковьи Александровны Осиповой от первого брака. Наконец, к величайшей радости Пушкина, Языков и Вульф приехали в деревню. Это были лучшие дни в жизни ссыльного поэта.

Языкову всё нравилось и в Тригорском и в Михайловском - и здешняя природа, и хозяева Тригорского, и молодые "девы тригорских гор", и особенно Пушкин, перед которым он благоговел. Николай Михайлович был также без ума от Арины Родионовны. Она привлекала его своей душевной привязанностью к поэту, материнской заботой о нем, своей замечательной народной речью, "пленительными рассказами" про старину, про бывальщину. В свою очередь, и старушке стал дорог друг "ее Саши"; Арина Родионовна всегда сердечно к нему относилась, стараясь всячески угодить. О проведенных "легких часах" у Арины Родионовны и ее "святом хлебосольстве" Языков вспоминает в двух своих стихотворениях, ей посвященных. Одно из них было написано еще при жизни няни.

К НЯНЕ А. С. ПУШКИНА

Свет Родионовна, забуду ли тебя?

В те дни, как сельскую свободу возлюбя,

Я покидал для ней и славу, и науки,

И немцев, и сей град профессоров и скуки, -

Ты, благодатная хозяйка сени той,

Где Пушкин, не сражен суровою судьбой,

Презрев людей, молву, их ласки, их измены,

Священнодействовал при алтаре Камены,-

Всегда приветами сердечной доброты

Встречала ты меня, мне здравствовала ты,

Когда чрез длинный ряд полей, под зноем лета,

Ходил я навещать изгнанника-поэта,

И мне сопутствовал приятель давний твой,

Ареевых наук питомец молодой.

Как сладостно твое святое хлебосольство

Нам баловало вкус и жажды своевольство!

С каким радушием - красою древних лет -

Ты набирала нам затейливый обед!

Сама и водку нам, и брашна подавала,

И соты, и плоды, и вина уставляла

На милой тесноте старинного стола!

Ты занимала нас, добра и весела,

Про стародавних бар пленительным рассказом:

Мы удивлялися почтенным их проказам,

Мы верили тебе - и смех не прерывал

Твоих бесхитростных суждений и похвал;

Свободно говорил язык словоохотный,

И легкие часы летели беззаботно!

Перед отъездом Языкова из Михайловского Арина Родионовна подарила ему на добрую память шкатулку, которую специально для Языкова заказала деревенскому умельцу. В этой шкатулке Языков потом хранил свои сувениры из Тригорского, письма к нему Пушкина и Осиповых-Вульф и подаренный ему Пушкиным автограф стихов "У лукоморья дуб зеленый…".

Узнав о смерти няни, Языков посвящает ее памяти еще одно стихотворение "На смерть няни А. С. Пушкина", которое заканчивается так:

Я отыщу тот крест смиренный,

Под коим, меж чужих гробов,

Твой прах улегся, изнуренный

Трудом и бременем годов.

Пред ним печальной головою

Склонюся; много вспомню я -

И умиленною мечтою

Душа разнежится моя!

* * *

Прошло много лет. В 1938 году, вскоре после столетия со дня смерти А. С. Пушкина, потомок Н. М. Языкова - Анна Дмитриевна Языкова передала рукописи и письма Языкова и Пушкина, хранившиеся в заветной шкатулке, Государственному литературному музею в Москве, а шкатулку завещала передать после своей смерти домику няни в Михайловском.

Умерла Анна Дмитриевна в поселке Муромцево Владимирской области, куда она эвакуировалась в 1944 году из Новгорода, в возрасте 96 лет.

Завещательное распоряжение ее о передаче шкатулки Михайловскому было выполнено близкой знакомой Анны Дмитриевны учительницей Е. А. Пискуновой в 1951 году.

Шкатулка эта прямоугольной формы, дубовая, с отделкой из вишневого дерева, с откидной крышкой, в центре которой - небольшое, ныне заделанное отверстие "для копилки". На внутренней стороне крышки - пожелтевшая от времени бумажная наклейка с надписью чернилами:

"Для черного дня

Зделан сей ящик 1826 года июля 16-го дня".

Ларец закрывается на замок, сохранность его довольно хорошая. Это единственная подлинная вещь Арины Родионовны, дошедшая до наших дней.

РУСЛАН

Однажды маленький Саша Пушкин написал стихотворную шутку на французском языке и дал прочесть ее своему гувернеру французу Русло. Гувернер осмеял стихи и их автора. Мальчик крепко обиделся и обиду свою сохранил надолго.

Спустя несколько лет Пушкин подарил своему отцу собачку. На вопрос Сергея Львовича, как же звать песика, озорник ответил: "Русло"!.. Таково семейное предание, хранившееся у потомков сестры поэта Ольги Сергеевны Павлищевой.

В семье пса стали звать не Русло, а Руслан, в честь героя поэмы "Руслан и Людмила", которой вся фамилия Пушкиных гордилась.

Пес был добр, его любили все домашние и слуги. Сам Сергей Львович был от него без ума. Куда бы он ни направился, куда бы ни поехал, Руслан был всегда с ним. Был он, по-видимому, из ирландских сеттеров, чистой ли породы - теперь никто не знает.

В Михайловском все и всегда любили собак. Здесь была своя большая псарня, или, как в народе до сих пор говорят, "собарня". Тригорские друзья Пушкиных в своих воспоминаниях рассказывают, что Александр Сергеевич часто приходил к ним со своими огромными собаками - волкодавами.

Любила собак и сестра поэта Ольга Сергеевна. В одном из писем к ней с юга поэт писал: "Какие у тебя любимые собаки? Забыла ли ты трагическую смерть Омфалы и Биззаро?" (ее любимых собак. - С. Г.).

У сына поэта Григория Александровича была лучшая в округе псарня.

В знаменательный для Михайловского 1824 год, когда вся семья Пушкиных была здесь в полном сборе, Сергей Львович заказал художнику Гампельну свой портрет, на котором он изображен в рединготе - дорожном летнем пальто. У своих ног он попросил художника изобразить его верного друга Руслана.

Сегодня этот портрет висит в спальне родителей Пушкина в их Михайловском доме.

Прошли годы, и старый пес издох. Это случилось летом 1833 года в Михайловском. Вот как писал об втой утрате Ольге Сергеевне ее батюшка: "Как изобразить тебе, моя бесценная Ольга, постигшее меня горе? Лишился я друга, и друга такого, какого едва ли найду! Бедный, бедный мой Руслан! Не ходит более по земле, которая, как говорится по-латыни, да будет над ним легка!

Да, незаменимый мой Руслан! Хотя и был он лишь безответным четвероногим, но в моих глазах стал гораздо выше многих и многих двуногих: мой Руслан не воровал, не разбойничал, не сплетничал, взяток не брал, интриг по службе не устраивал, сплетен и ссор не заводил. Я его похоронил в саду под большой березой, пусть себе лежит спокойно.

Хочу этому другу воздвигнуть мавзолей, но боюсь: сейчас мои бессмысленные мужланы - вот кто настоящие животные - запишут меня в язычники…"

Для задуманного мавзолея он сочинил и эпитафию (по-французски и по-русски):

Лежит здесь мой Руслан, мой друг, мой верный пес!

Был честности для всех разительным примером,

Жил только для меня, со смертью же унес

Все чувства добрые: он не был лицемером,

Ни вором, пьяницей, развратным тож гулякой:

И что ж мудреного?

Был только он собакой!

Сообщение это расстроило Ольгу Сергеевну чрезвычайно. Будучи художницей, она отозвалась на смерть Руслана акварельным рисунком. На рисунке изображены две собаки. Справа схематически показана стена, а на ней письмена - с заголовком: "Памяти Руслана".

Как медлит путника вниманье

На хладных камнях гробовых,

Так привлечет друзей моих

Руки знакомой начертанье!

Чрез много, много лет оно

Напомнит им о прежнем друге:

"Его нет боле в вашем круге,

Но сердце здесь погребено".

Под рисунком слева дата: "VII 1833", справа подпись художницы "О. Рouschkine".

Рисунок этот был приобретен мною в 1975 году в Ленинграде в семье кинооператора Ф. П. Овсянникова. Сейчас он находится в доме поэта рядом с портретом, га котором изображен Сергей Львович и его добрый друг Руслан.

ОБ ОДНОЙ МАЛЕНЬКОЙ ВЕЩИ ПУШКИНА

Крупица за крупицей собираем мы - хранители следов земной жизни Пушкина - сведения о годах ссылки его в псковскую деревню. Мы ищем, что-то находим, что-то не найдем никогда, многое нам непонятно, потому что изменился ход времени и смысл вещей…

Приехав в августе 1824 года из Одессы в Михайловское налегке, Пушкин во многом нуждался. Глухомань, какой в то время была Опочецкая округа, плотно изолировала его от цивилизации. В своих письмах к друзьям и брату Льву Сергеевичу он то к дело просит прислать из Петербурга разные предметы первой необходимости: бумагу простую и почтовую, перья, чернильницу, книги разные, калоши, сыр, горчицу, курильницу и т. д. Просит он прислать и серные спички (письмо брату, посланное в начале ноября 1824 года). В списке вещей, которые Пушкин хотел иметь у себя в Михайловском (список этот вложен в одно из писем брату в декабре 1825 года), значится - "аллюметт" (слово написано по-французски, обозначает - "спички". - С. Г.). О каких же спичках идет речь в этих документах? Разве современного типа спички были в то время?