Итак, в 1957 году мы уже жили в новом доме, а в 1961 году Хотимск был электрифицирован, и у нас дома появилось электричество. До этого даже в школе мы учились при свете керосиновой лампы, которая стояла на учительском столе. Школа работала в три смены (третья смена начиналась в 19 часов и именовалась школой рабочей молодежи), и не было класса дневной школы, где бы ни теснилось меньше сорока учеников. Школа побольше была сдана в эксплуатацию в 1962 году.

Мой младший брат Михаил после школы поступил на биолого-почвенный факультет МГУ, окончив который стал работать во Всесоюзном научно-исследовательском институте консервной промышленности. В начале своей деятельности он занимался питанием космонавтов и рассказывал, что требования к их пище были очень жесткими, например, из тонны отборных яблок к отправке на орбиту признавался годным хорошо если килограмм. Как сейчас обстоит дело с пищей для космонавтов, не знаю, так как младший брат в этом же институте теперь решает другие вопросы. Он уже дедушка, поскольку у его сына Игоря родился внук, и живут они все в городе Видное под Москвой.

Моя сестра Татьяна, окончившая Московский геологоразведочный институт, живет и работает в городе Норильске на Талнахе, где и прошла практически вся ее жизнь. Тут же, на Талнахе, она вышла замуж за бурового мастера Аркадия Храмцова, носит его фамилию и родила ему двух прекрасных дочерей – Екатерину и Анну – и сына Виктора. Сейчас она уже бабушка, поскольку дочери вышли замуж и родили ей внуков. Ее муж Аркадий сейчас работает генеральным директором крупной компании в Норильске, и живут они, в общем-то, неплохо.

Мой старший брат Борис после окончания механико-математического факультета МГУ поступил в аспирантуру и преподавал математику в Текстильном институте. После он защитил кандидатскую диссертацию по топологии и стал доцентом кафедры математики в Университете дружбы народов. Стараниями академика П. С. Александрова, инициировавшего письмо А. Н. Косыгину в Моссовет, он получил московскую прописку и комнату на Ленинском проспекте. В 1992 году брат был рукоположен в сан священника, о котором он так давно мечтал, защитил диссертацию по богословию и стал еще и кандидатом богословских наук. О том, что было дальше, смотрите в начале этой главы книги. Сейчас отец Борис живет в трехкомнатной кооперативной квартире, купленной им еще в советское время, с женой Катериной и сыном Николаем, который и сделал его дедушкой.

Несколько слов о Николае. Когда Коля учился в восьмом классе, кто-то подарил ему на день рождения гитару. Николай сам научился на ней играть и, по общему мнению, неплохо. В год окончания школы, летом, проходя мимо консерватории, он услышал звуки гитары и зашел послушать, а потом и сам что-то сыграл. Его игру услышала преподаватель музыки Крамская, и в результате директор консерватории написал письмо министру культуры. Поскольку прием абитуриентов был закончен и все места были заняты, он просил разрешить Николаю вместе со студентами посещать занятия по классу гитары, который и вела Крамская. Министр не часто получал такие письма, так что он дал такое разрешение.

Гитаристов в этом классе было пять, Коля оказался шестым. К концу обучения многих отчислили, осталось двое – в том числе Николай. К этому времени он стал лауреатом международных конкурсов, и брат стал подумывать, где бы найти сыну работу. Однако после консерватории Коля проявил характер и поступил в Богословский университет, окончив который пошел по стопам отца и сейчас работает в Русской православной церкви. Эту невероятную историю, приведенную здесь в кратком изложении, мне рассказал Николай, которому сан не позволяет выдумывать небылицы. Татьяна, его жена, кандидат филологических наук, тоже работает на благо церкви.

В 2016 году Борису исполнилось восемьдесят лет, в Интернете можно найти видеофильмы о нем, его труды широко известны. Он ежедневно молится за всех нас.

Теперь, похоже, начинается самое трудное, надо написать что-нибудь о себе. Ладно, попробую. В школу я пошел в 1953 году, тогда же, когда Борис ее окончил. Учиться мне было непросто, поскольку учителя, помня моего старшего брата, предъявляли ко мне повышенные требования. Боря, как и все одаренные люди, был очень способным учеником. Мне говорили об этом практически все его преподаватели. Я видел Борины ученические тетради, сшитые из газет и заполненные удивительно красивым каллиграфическим почерком.

Меня никто не спрашивал, куда я собираюсь поступать, всем это было ясно. И сам я, в конце концов, поверил, что учиться в будущем могу только на механико-математическом факультете МГУ, как и мой старший брат. И такая во мне, вероятно, была убежденность, что при большом конкурсе я, не имея медали, обойдя школьников, окончивших физико-математическую школу, будучи обычным пареньком из деревни, поступил на элитарный факультет МГУ – механико-математический и почему-то по решению деканата стал старостой избранной группы – группы чистой математики М-101.

Группа на самом деле была отличной. Конечно, на мехмате девушек было гораздо меньше, чем на геологическом. Но в 101-й группе училась единственная, зато самая красивая девушка мехмата – Ира Бусяцкая. Она была красавица-брюнетка, но вряд ли Зоя Михайловна Кишкина ставила ей хорошие отметки за ее внешние данные. Ко мне, пареньку из деревни, она могла быть слегка снисходительна, но только не к москвичке Ирине. В этой группе учились способные и любившие математику ребята: Саша Виленкин, Леня Рыжков, Толя Замогильный, Леня Огурэ, Коля Власов и другие. В основном ребята из физико-математических школ, победители международных математических олимпиад.

Проучившись год, я понял – это не мое. Разобраться в этом мне помог Виктор, сын Ефросиньи Ивановны, сестры моей бабушки.

Виктор, 1941 года рождения, в это время учился на пятом курсе геологического факультета университета, то есть его заканчивал. Он был гидрогеологом и много рассказывал о прекрасной жизни на полигоне в Крыму, о производственных практиках и вообще был в восторге от избранного им факультета. Производственная практика проходила у него в Якутии на реке Чульман, где в комплексной экспедиции была и геофизическая партия. В Крыму на геологическом полигоне, в Якутии на реке Чульман – везде геофизики производили на него впечатление богов, спустившихся на землю. Да у них такие сложные приборы, да у них такая сложная математика, да они и пешком-то не ходят, у них столько машин и т. д. и т. п. Такие слова говорил мне Виктор, и эти семена падали в подготовленную почву. На следующий год я уже учился на геологическом факультете, на кафедре геофизики, и до сих пор убежден в правильности своего выбора.

Может сложиться впечатление, что половина Хотимска училась в МГУ, а вторая половина собиралась туда поступать. Это далеко не так. Могу совершенно ответственно заявить, что за весь советский период существования Хотимска только четыре человека учились в Московском университете – я, два моих брата и Виктор.

Но продолжу свое повествование. Учиться на геологическом мне было несравненно легче, чем на мехмате. Виктор был прав, когда говорил мне, что у геофизиков основными предметами были довольно сложные физика и математика. Остальные (типа общей геологии) на кафедре, да и на факультете считались не очень нужными геофизику, и поэтому сдавать их было довольно легко. Однако оказалось, что потом все они когда-нибудь да бывают востребованы в жизни, даже гидрогеология и бурение. Физика и математика после мехмата были для меня несложными, а приборы и методики разведки ископаемых были простыми и понятными. Оканчивая факультет, по успеваемости я был среди первых, но природная лень помешала мне получить красный диплом.

У моих друзей-геофизиков жизнь сложилась по-разному. К примеру, Саша Жуков, женившийся еще студентом на сокурснице Вере Кудряшевой, сейчас крупный бизнесмен, Толя Чарушин работает программистом в институте ВНИИГеофизика, Наташа Ветрова – поэтесса, Володя Шевнин, защитивший докторскую через месяц после меня, трудился сначала на кафедре геофизики, затем многие годы в Мексике, а сейчас снова стал преподавателем на отделении геофизики МГУ.

Однако вернемся ко мне. Распределили меня в Институт физики Земли Академии наук, где я работаю и сегодня. После окончания университета в 1970 году четыре года я провел на Камчатке в круглогодичной экспедиции, позже посетил другие места. Камчатка и Чукотка, Азорские и Галапагосские острова, север и юг нашей страны, США и Канада, Ленинградская и Калужская области, ФРГ и Греция – вот далеко не полный список мест, где я бывал и работал. И мне хочется продолжать в том же духе, но сил и возможностей с каждым годом все меньше и меньше.

В 1970 году я женился в первый раз на студентке кафедры геохимии того же геологического факультета. От первой жены Татьяны Владиленовны Левшенко (Григорьянц) у меня дочь Ольга 1973 года рождения. Вторая моя жена, Шубина Вера Ивановна, в 1984 году родила сына Федора. Дочь окончила ту же кафедру МГУ, что и я, работает редактором в издательстве. Сын Федор окончил Институт радиоэлектроники (МИРЭА), а затем Институт психологии, сейчас вместе с женой Еленой, кандидатом химических наук, живет в Финляндии и работает в Университете Оулу. У них растет сын Арсений, в 2016 году он поступил в школу.

Сам я в 1981 году стал кандидатом, а в 1995-м – доктором физико-математических наук. Сейчас работаю главным научным сотрудником, руководителем сектора, занимаюсь разработкой автоматизированных систем защиты атомных электростанций от землетрясений.

В Хотимске, где я родился, находится самый красивый в Восточной Белоруссии православный храм Святой Троицы, освященный в 1873 году. В советские годы в нем был дом культуры, а рядом с ним – школа, где со мной вместе учились известные теперь люди: генерал-майор, министр внутренних дел Белоруссии Валерий Козлов, ученый-медик Петр Пивченко, известный хирург Александр Комиссаров и другие, не менее знаменитые личности. Мой одноклассник полковник В. Петушков, устанавливавший в Ираке для Саддама Хуссейна комплексы С-300, за эту работу ничего, кроме инсульта, не получивший, живет под Санкт-Петербургом.

Мой самый любимый школьный учитель – Петр Степанович Говорков. Он окончил Оршанский педтехникум и приехал к нам в школу работать учителем труда. Это был удивительный человек. Все его любили. У него не было врагов. Во время моей учебы в университете он, еще совсем молодой парень, стал директором школы.

Когда я был школьником, то видел, как приезжающие в Хотимск академики, генералы, ученые, писатели, такие как генерал-майор У. Ф. Дроздов, астроном, академик АН СССР С. М. Блажко, советский хирург, академик АМН СССР В. Р. Брайцев, поэт А. А. Зарицкий, военный летчик Б. И. Колтунов, контр-адмирал Н. П. Москалев, член-корреспондент АН БССР Л. Ф. Евменов, в растерянности бродят по улицам, видимо, не узнавая мест, где они родились и где прошла какая-то часть их жизни. И вот теперь я иду по родной улице, где мне дорог каждый дом и где живут сейчас неизвестные мне люди, и я никому во всем этом городке тоже не известен. Нет ни одного знакомого человека, хоть я и прожил здесь более 16 лет. Видимо, прошедшие полвека дают о себе знать.

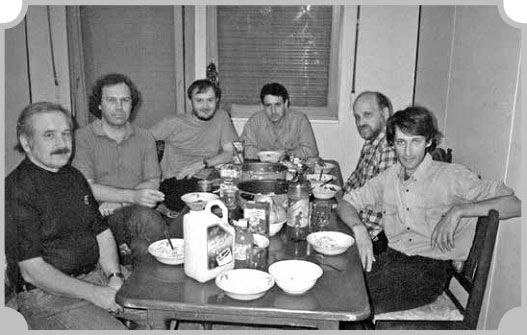

Экспедиционники, Бушерская АЭС, 1999 год

Как-то лет десять тому назад я разговаривал не то с отцом, не то с братом всемирно известного астронома Блажко, и он рассказал мне, что кирпичное сооружение рядом с их домом до революции принадлежало его семье. Здесь был магазин сельскохозяйственной техники, а в подвале – склад. Теперь же в нем располагается пивной бар, и аборигены, заходя по вечерам за водкой, берут еще и кружечку пива. Да, судя по мощным стенам, кирпичным сводам и железной двери, это сооружение может простоять еще очень долго. Хочется закончить это повествование словами из стихотворения Сергея Есенина: "Жизнь моя, иль ты приснилась мне…"

Послесловие

Хочу вновь повторить свое утверждение: все изложенное здесь было на самом деле. Об этом свидетельствуют события моей жизни, реальные фамилии людей и названия мест, где все происходило. В этих рассказах я без прикрас описываю свою экспедиционную жизнь, которая не была легкой. Пожалуй, под этим может подписаться любой экспедиционник, то есть человек, жизнь которого прошла в экспедициях. Все описанное случилось давно, и герои этих событий в основном уже ушли от нас и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть написанное.

Помню, когда я поступал в Московский университет, вступительные экзамены делились на профилирующие и непрофилирующие, то есть важные и не очень. Химия для факультета считалась непрофилирующуй, но сдать надо было все экзамены, и экзамен принимала комиссия на химическом факультете МГУ после основных испытаний. Во главе приемной комиссии, состоявшей в основном из аспирантов, был мужчина в годах – как я узнал потом, профессор. К нему-то я и угодил. Первый же вопрос был, по какому учебнику я готовился к экзамену по химии. Я ответил, что брат из Москвы привез мне в Белоруссию прекрасное пособие по химии для поступающих в вузы. Его автор – Г. П. Хомченко. Не буду утомлять вас пересказом всего этого довольно длинного разговора. Короче, оказалось, что это и есть Гавриил Платонович Хомченко. Однако и это не все. Выяснилось, что родился он в Костюковичах, что в 40 километрах от Хотимска, и перед войной жил в моем городе. Ему очень польстило то, что написанное им пособие оказалось в Хотимске, который он хорошо знал.

Да, удивительно, куда только не заносит судьба наших земляков. Но, пожалуй, надо переместиться вперед, в зиму 1994–1995 годов, когда в институте не было тепла, электричества, воды и зарплаты. Когда закуска стоила дороже выпивки, и ученые, чтобы согреться, на шесть человек покупали литр спирта, банку килек в томате и четвертинку черного хлеба. Открывая эту банку, мы уже знали, что там три кильки будут плавать в желтоватой жидкости. Эти кильки бережно извлекались, резались пополам и половинками укладывались на ломтик черного хлеба. И это была практически вся еда на день. Многие подумали, что все – науке конец, и побежали. Численность сотрудников института уменьшилась в 4 раза.

Сопоставим все это хотя бы с годом 2011-м. В том году мы в конкурентной борьбе выиграли тендер и получили трехлетний договор с Росатомом почти на триста миллионов рублей – это около пяти миллионов долларов. В своем письме в 2011 году директор ПКФ концерна "Росэнергоатом" С. В. Егоров написал первому заместителю генерального директора концерна В. Г. Асмолову: "…ИФЗ РАН – единственная в России организация, которая может выполнить указанную работу в полном объеме, поскольку имеет большой опыт работы на атомных объектах (6 договоров только за 2008–10 годы) как в России, так и за рубежом…" Академик А. О. Глико был научным руководителем договора, а я – исполнительным директором. Директор института С. А. Тихоцкий вместе со своими сотрудниками разрабатывал базу данных для этого договора. В результате только бумажный итоговый отчет занял 1200 страниц, не говоря уже о его электронной части. За какие-нибудь 15 лет российская наука встала на ноги и окрепла.

Подрастающее поколение не знает нашей жизни. Желание показать нашу работу и жизнь побудило меня написать эти рассказы. Ведь жизнь не состоит из веселых приключений, поездок, прогулок и т. д. Как правило, это тяжелый и неблагодарный труд, временами даже опасный. Когда происходит что-то неординарное, это не кажется ни смешным, ни забавным, поскольку не знаешь, чем все закончится. Если в итоге все хорошо, тогда начинаешь искать в произошедшем комичные или просто любопытные вещи. Если же все заканчивается не очень здорово, тогда, сами понимаете, как-то не до смеха. Самые яркие моменты и хотелось показать в приведенных выше рассказах. Получилось это или нет – судите сами.