Но тут на верхней палубе появился Б. Новосельцев, зять моих друзей Павленко. Капитан рыболовецкого траулера, здоровенный мужик, именующий себя чемпионом Тихоокеанского военно-морского флота по боксу в тяжелом весе, не помню уж за какой год. С криком "Валера, мы тебя по всему пароходу ищем, держим в баре для тебя место" – он бросился ко мне. Увидев, что расклад сил несколько изменился, компания благоразумно удалилась.

Дальше я всего не запомнил, в памяти остались какие-то куски. Помню ночь, последний обратный рейс плашкоута и как нас, человек десять, в огромной сетке грузовой стрелой опустили на его палубу. Все это знакомо и неинтересно. Куда Саша распределился, я не знаю, след его потерялся.

Николай

Коля тоже был откуда-то из Подмосковья. Невысокого роста, черноватенький, быстрый в движениях. О таких говорят: "шустрый". Учился он неплохо, потому и попал на дипломную практику к нам на Камчатку.

Как и все студенты, он выпустил свою валюту, которая именовалась нардами (по его фамилии Нардов). В экспедиции ничего интересного с ним не произошло, и я подумал, что он, сделав дипломную работу, распределится куда-нибудь и исчезнет, как Александр. Но я ошибся.

Прилетев из экспедиции, я пришел в Институт и к своему удивлению встретил в коридоре Колю. Спросил, что он здесь делает. Тот ответил, что распределен в Институт в отдел морской геофизики. Я слегка обалдел, потому что в элитарном Институте это был привилегированный отдел, попасть на работу в который было совершенно невозможно. Руководитель отдела С. М. Зверев пробивал своим сотрудникам трех-четырехмесячные заграничные рейсы. Корабли науки заходили в разные страны, на острова, где можно было дешево купить любую вещь, ведь суточные платили в долларах. И это очень привлекало, поскольку жили мы в то время в стране всеобщего дефицита, когда любая сданная в комиссионный магазин иностранная вещь приносила сумасшедшую прибыль. Из этого отдела никто не уходил, и убрать из него какого-нибудь сотрудника было совершенно невозможно.

Я перестал удивляться, когда узнал, что Николай женился на племяннице нашего заместителя директора по науке Е. С. Борисевича, часто замещавшего директора Института академика М. А. Садовского.

Николай активно занимался общественной работой и был комсоргом отдела. Я знаю это, поскольку после Камчатки сам был секретарем комсомольской организации Института, насчитывавшей в то время 242 комсомольца. Сейчас численность работающих сотрудников около 400 человек. И это почти из 2000 человек.

Однако вернемся к Николаю. До 90-х годов прошлого столетия он работал в морском отделе Института. Году в 1991–1992 куда-то исчез. Время было сложное, и мне было как-то не до него. Через пару лет мы встретились на улице. Коля был в хорошем настроении и рассказал мне, что владеет несколькими магазинами, самый крупный из них – мебельный, который находится на Комсомольской площади, в нем работают около 10 человек и платит он им хорошо. Семью свою он, опасаясь бандитов, перевез в Канаду, где за смешные деньги (всего 70 000 долларов) в Монреале купил двухэтажный дом площадью 200 с чем-то квадратных метров.

Я слушал все это как сказку, ведь в 90-е годы наука почти не финансировалась. Зарплату не платили, зимой не было электричества, тепла и воды. Словом, была полная разруха – по-моему, хуже, чем в революцию в 1917 году.

Больше Николая я не встречал. Видимо, он продал свои магазины и уехал в Канаду. В 1981–1982 годах я работал в Канаде и могу с полной уверенностью сказать, что человек с пробивной энергией Николая там точно не пропадет.

Сергей

Теперь пришло время написать о четвертом моем дипломнике – Сереге Зюганове, с которым у меня связано очень многое и о котором я обязательно напишу большой рассказ, но позже, сейчас я к этому еще не готов.

Сергей – москвич, он учился в физико-математической школе № 2 для особо одаренных детей. Как и в школе № 444, там готовили кадры для механико-математического факультета МГУ. Школа находилась в районе Ленинского проспекта, где Сергей и жил. Моя дочь Ольга ежедневно ездила на Ленинский проспект из Чертаново и говорила, что школа ей очень нравится. Выпускники школы могли считать себя уже принятыми на мехмат, так как физику и математику у них вели преподаватели с мехмата МГУ и еще на дальних подступах отсекали неспособных.

Сергей школу окончил, но идти на мехмат не захотел, как и моя дочь. Он поступил на геофизику, где и учился с большим удовольствием. После окончания МГУ Сергей вместе со мной два или три раза проходил переподготовку в Военно-инженерной академии имени Карбышева, но все это и многое другое будет описано когда-нибудь в следующем рассказе о дипломниках.

Лагутин

Когда мой сын познакомился с моим творчеством, он написал мне, что хотел бы поподробнее узнать о боксе, поскольку сам занимается этим видом спорта. Видимо, придется это желание удовлетворить. А для этого надо вернуться в студенческие годы.

Я уже писал, что геологическая практика у нас была в Крыму. Так вот, на одном из маршрутов я повредил ногу. Ребята из бригады пошли дальше, а я спустился к шоссе и попытался поймать легковую автомашину, чтобы доехать до базы, которая еще называлась полигоном.

Все легковушки, не останавливаясь, пролетали мимо меня. Тогда я, совсем озверев, вышел, опираясь на геологический молоток, на середину шоссе. Первая же машина притормозила, и водитель спросил у меня, что я тут делаю и почему мешаю проезду. Я объяснил, и водитель сказал, что может довезти меня до автостанции Бахчисарая. Меня это устроило, поскольку из Бахчисарая мимо полигона шел рейсовый автобус до обсерватории. Так я добрался до базы, где был врач, и дальше просто лечился, но это уже неинтересно.

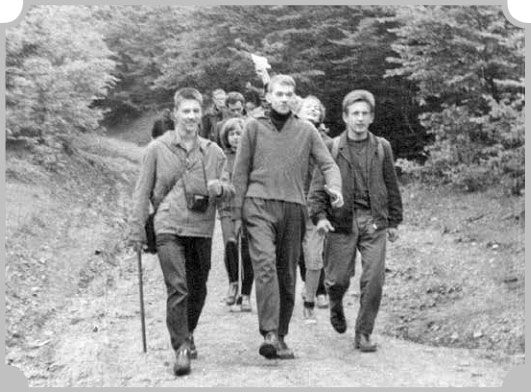

Крым, геологическая практика, 1967 год.

Слева направо: А. Попов, В. Варенышев, В. Левшенко

Осенью я пришел на тренировку в свою лыжную секцию и рассказал о случившемся тренеру. Тренером у нас был Дмитриев. Раньше он тренировал сборную страны, но какие-то интриги заставили его уйти, и он работал с нами по тем же методикам, что и со сборной. Дмитриев сказал, что мне необходимо уменьшить нагрузку на ногу и посоветовал секцию бокса.

Порядки в секции бокса меня несколько удивили. Тренера все звали Серегой, хотя он и был гораздо старше любого из нас. Это был крепкий мужичок невысокого роста. Заниматься у него мог любой, кто выполнял единственное правило, которое особо никого не напрягало. Раз в месяц к тебе подходил тренер и говорил одну и ту же фразу: "Слушай, не мог бы ты одолжить мне 2 рубля безвозмездно?" Отдав 2 рубля, ты мог спокойно заниматься весь месяц до следующего подхода.

Здесь требуется некоторое пояснение. Бутылка хорошего армянского портвейна в то время стоила 1 рубль 78 копеек. Самая маленькая стипендия была 35 рублей. После получения мзды тренер говорил: "Легкий вольный бой" и шел в гастроном за зельем.

Поскольку я был в секции новеньким, у меня не было постоянного партнера, и я работал с тем, у кого партнер по какой-либо причине не пришел. Как-то я увидел парня в красной армейской майке, который в уголке один колотил грушу. Я решил, что он здесь впервые, и пригласил поработать в спарринге. Тот отказался, и я, подумав, что он боится, сказал ему, что больно бить не буду. Он согласился поработать со мной.

Я прыгал вокруг этого парня, как молодой петушок. А он, казалось, не замечал меня и не делал ни одного лишнего движения, но все мои удары были или по воздуху, или по его перчаткам. Мой партнер не предпринял даже попытки ударить меня. Да, это была классная работа, ни один мой удар не прошел, хоть бил я под конец со всей дури. Удар у меня в молодые годы был довольно приличный, хоть техникой я еще не владел. Это отмечали все, с кем я работал. И это утверждение может быть проиллюстрировано следующим примером.

На производственную практику я поехал в комплексную экспедицию, работавшую на севере Тюменской области, на Гыданском полуострове. Это была зона вечной мерзлоты, и по ходившим разговорам я понял, что экспедиция занимается подбором мест, где толщина целиковой вечной мерзлоты не меньше 400 метров. На полуострове были зоны, в которых мерзлота была гораздо тоньше: например, двухслойная или ее вообще не было. Поэтому для выяснения ее толщины в каждом отряде был геофизик, для определения свойств – мерзлотовед и бурильщик со станком. После картирования в целиковых зонах предполагалось установить шахтные пусковые ракетные установки. В случае необходимости эти ракеты могли полететь через Северный полюс к американцам, так как отсюда подлетное время было минимальным.

Жизнь в экспедиции была бы нормальной, если бы не комары. День и ночь над палаткой стоял неумолкающий гул, в солнечный безоблачный день из-за них не было видно солнца – столько их развелось! Проблемой было помыться. Перелетая с места на место на гидросамолете, мы всегда стояли лагерем на берегу озера. На дне этих озер был лед, и вода в них имела температуру около +4 градусов. Да еще и туча комаров. Как вспомнишь, так вздрогнешь.

Ладно. Практика закончилась в октябре, я получил на руки кучу денег, и встал вопрос, как их истратить. С девушкой, которая затем стала моей первой женой, мы решили слетать в Геленджик, где жила ее мать. В молодости, в военные годы, Мария Ефимовна Власенко была зенитчицей на батарее, которой командовал ее будущий муж, отец моей первой жены. Сейчас же она была замужем за Анатолием и жила в Геленджике. Анатолий был здоровенным мужиком, работал водолазом на местном рыбзаводе.

Прилетев в Геленджик, мы отправились на прогулку. Был солнечный ноябрьский день. Весь народ гулял по набережной, пляжи были пусты. Температура воды была градусов 11–13, то есть по моим северным понятиям раза в три теплее той, к которой я уже привык. И вот на глазах изумленной публики я плескался в таком чистом и теплом для меня и холодном для них море.

7 ноября 1968 года, через несколько дней после нашего прилета, Анатолий вдруг вспомнил, что его друг детства пришел из рейса и приглашает к себе на корабль. К другу мы пошли вдвоем, а женщины остались дома. Засиделись мы там допоздна, а когда спустились с корабля, было уже темно. Дорога обратно заняла больше времени, чем туда, так как недалеко от дома мы зашли в ресторан "Турист".

В ресторане оказалось накурено, все столики были заняты, сидели в основном местные и несколько отдыхающих. Мы подошли к одной компании. Толю они, видимо, знали, нам тут же принесли стулья, и мы включились в беседу. В какой-то момент Анатолий сказал, что я занимаюсь боксом, и парень, до того молчавший, вдруг стал говорить, что вот он боксер и всех этих москвичей… В общем, дальше текст понятен. Так он вещал несколько минут, и все его слушали.

Анатолий вник в ситуацию и, чтобы парень замолчал, сказал, что сейчас мы покажем, кто на что способен, а для этого нужно победить соперника в честном бою. Компания его идею поддержала, им было скучно, а бой боксеров – это всегда развлечение. Быстренько расчистили место, и мы без перчаток встали в стойку. Судить схватку взялся некто Блажко, в молодости он вроде как занимался боксом, но сейчас выглядел как ханыга.

Парень был постарше меня, килограммов на 10 потяжелее, и, самое главное, чувствовалось, что он выпил гораздо меньше, чем я. Мне стало понятно, что дело надо решать одним ударом, в противном случае мне придется туго. И я ударил. Правда, потом целую неделю болела рука, но мой противник птицей улетел под стойку бара. В полной тишине я вернулся на свое место.

Некоторые мои читатели по себе знают, что такое похмелье. Когда просыпаешься, у тебя все болит и не хочется жить. Я же проснулся от женских криков, что я кого-то убил или искалечил. Представьте себе мое состояние! Выяснилось, что этот парень живет на нашей улице, и я по пьяному делу его то ли убил, то ли искалечил. Все это рассказала женщинам соседка, и мне пришлось держать оборону из последних сил, пока не проснулся Анатолий и не поведал, что же было на самом деле.

Парень потом зашел к нам, обиды у него на меня не было, мы выпили, и отношения наладились. Пишу я все это для того, чтобы было понятно, что удар у меня на самом деле был неслабый.

Но Лагутину это было как слону дробина. После тренировки в раздевалке ребята, до того не замечавшие моего присутствия, окружили меня и стали спрашивать, откуда я знаю Лагутина. Мне эта фамилия ни о чем не говорила, и я важно отвечал, что, мол, не тех еще знаем. Каково же было мое смущение, когда, придя домой, я узнал, что Лагутин – это олимпийский чемпион по боксу, а я ему говорил: не бойся, сильно бить не буду. Мне было ужасно стыдно. Но, видимо, чем-то я ему понравился, и иногда мы работали в спарринге и Лагутин посвящал меня в некоторые тонкости бокса.

Как-то я сказал ему, что он, наверное, может ходить по Москве в любое время суток безо всяких опасений. На что Борис мне ответил, что троих он уработает совершенно спокойно, а вот четыре – это вопрос. Дело во времени: пока он будет разбираться с тремя, у четвертого появится минута, чтобы ударить его ножом или причинить какую-нибудь другую неприятность.

Накануне сессии Лагутин сказал, что уезжает на сборы в Красновидово и приглашает меня, поскольку там я смогу познакомиться со многими известными боксерами. На мой робкий вопрос, а как же сессия, Борис рассмеялся и сказал, что он уже много лет учится на биолого-почвенном факультете МГУ, правда, не знает, на каком курсе, и его не выгоняют, потому что он спортсмен. Меня такая перспектива не устраивала, и я отказался. Думаю, что поступил правильно.

Потом Лагутин рассказывал, что, приехав с каких-то соревнований, он обнаружил, что его обокрали. Вынесли все, но он сожалел только о кубках и медалях.

Я с большим удовольствием наблюдал, как он работал в спарринге с Евстигнеевым, тоже каким-то чемпионом, не помню каким.

Позже я познакомился с Руфатом Р., чемпионом страны по боксу в полутяжелом весе. Что о нем можно сказать? Человек, попавший из грязи в князи, манеры его оставляли желать лучшего.

Лагутин был не таким. Это был интеллигентный скромный человек, всегда готовый помочь. После окончания университета пути наши разошлись: я уехал на Камчатку, а Лагутин остался в Москве, но он всегда будет для меня примером друга и Человека с большой буквы.

Выстрел

Это произошло на производственной практике по окончании 3 курса, когда я учился в МГУ. После июньской геофизической практики в Крыму в июле начиналась производственная, которая официально заканчивалась 1 октября. Но мало кто возвращался к этому сроку. Ребята приезжали весь октябрь из разных мест страны, в основном с севера и востока. Однако это было впереди, а сейчас на календаре значилось начало июля.

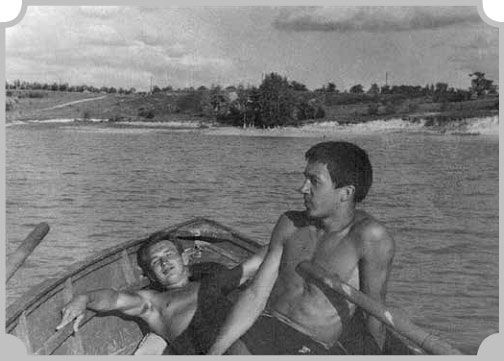

Крым, геофизическая практика. Река Альма, 1968 год.

Слева направо: я и В. Шевнин.

Мне было поручено купить пять килограммов хорошего чеснока. Другие члены отряда искали в Москве прочие продукты, все были при деле. Отряд состоял из пяти человек: трех мужчин и двух женщин. Начальник отряда Инна Соломоновна Лурье и аспирантка биолого-почвенного факультета МГУ Наталья Львовна Аралова – женский персонал отряда, а мужской – это Владимир Михайлович Калачев, Николай Леонидович Рыжих и ваш покорный слуга. По своим обязанностям Лурье – мерзлотовед, Аралова должна была устанавливать наличие или отсутствие мерзлоты по спилам деревьев, а я – геофизик, определяющий толщину мерзлоты с помощью электроразведочного метода вертикального электрического зондирования (ВЭЗ).

Калачев в юности ловил на Дону чикомасов (окуней). После геологоразведочного техникума бурил на Новой Земле скважины для обеспечения острова водой. Поступил на геологический факультет МГУ и, окончив его, работал на кафедре инженерной геологии. Придумал прибор для определения липкости грунтов, защитил кандидатскую диссертацию, был избран председателем профбюро геологического факультета. Как человек, понюхавший дымок экспедиций, не смог усидеть на одном месте. Он вспомнил молодость и был назначен в наш отряд бурильщиком. Как потом выяснилось, это был не лучший шаг в его жизни.

Рыжих числился рабочим. Это был отчисленный с факультета то ли за пьянку, то ли за драку бывший студент-гидрогеолог, которому обещали полное прощение, если он хорошо отработает в экспедиции.

Начальником экспедиции был Виктор Титович Трофимов, через несколько лет ставший деканом геологического факультета МГУ. Моим непосредственным начальником был главный геофизик экспедиции Юрий Александрович Овсянников. Он всегда ходил в распахнутом полушубке, без шапки, выделяясь копной черных волос. У Юры было свойство, которое я больше ни у кого не встречал. Он мог пить сколько угодно и не пьянеть, спиртное на него никак не действовало. Жизнь его закончилась трагически. Года через два или три он сплавлялся с другим отрядом вниз по Оби. Жители одного из поселков на берегу заметили неуправляемую, дрейфующую вниз по течению лодку, людей на ней видно не было. Подплыв к ней, они обнаружили шесть трупов. Овсянников был среди них. Кто, зачем и почему – не известно до сих пор. Там же в поселке их и похоронили. Очень подходят слова из песни "…все равно я, наверно, погибну, что ж поделать, такая работа…"

Со мной на производственную практику в ту же экспедицию уехал и Володя Шиморин, с которым я учился в одной группе. После окончания университета он работал в Наро-Фоминске во ВНИИГеофизике. В годы правления Ельцина трудился в администрации, отвечал за канализацию и выдачу земельных участков.

В начале июля наш отряд выехал к месту полевых работ. Мы оказались последними, остальные уже были на базе в поселке Ныда, что на Гыданском полуострове на севере Тюменской области. Поселок Надым, центр газодобычи, был километров на 200 южнее.

Приехав поездом в Лабытнанги, мы до вечера ожидали пароход в Салехард. Лабытнанги известны своей суровой зоной для рецидивистов. Вдоль дороги из лагеря в порт, где они круглый год вылавливали сплавляемые бревна, были натянуты несколько рядов колючей проволоки, отделяющей тротуар от дороги. На работу заключенных гнали скованными попарно и привязанными к горизонтальному железному шесту, чтобы не сбежали. Но они все равно каким-то образом ухитрялись вырваться в тундру. Бежали по 2–4 человека, так было проще выжить. Если удавалось добыть документы и одежду, у них появлялся шанс добраться до крупных городов России, если нет, то через некоторое время их трупы привозили за награду местные жители ненцы – как правило, они были хорошими стрелками.

Вечером на пароходе ОМ-347, его еще ласково называют "омиком", пришли в Салехард. Здесь мы узнали, что самолет в Ныду будет только завтра после обеда. Значит, ожидать ночь и еще полдня. Перекусив, пошли бродить по городу. На севере в июле ночи как таковой нет, просто солнце опускается очень низко, светло как днем и тишина, все стараются поспать. В то время Салехард был полностью деревянным, даже тротуары сделаны из досок. Поневоле в голову приходили слова песни "А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы…" Может быть, бард и имел в виду этот город. Обследовав его, мы сели на причале и стали смотреть на Обь. Спать не хотел никто, да и не пытался заснуть.