Канада

В конце 1979 года наш спецназ взял дворец Амина, сам Амин при штурме погиб. Так началась война в Афганистане, продолжавшаяся до 1986 года. Соединенные Штаты Америки тогда объявили нам бойкот, страны-сателлиты поддержали, и даже их спортсмены не поехали к нам на Олимпиаду. Канада была в числе этих стран.

Еще до тех событий Эдо Найланд прислал нам письмо с приглашением поработать в 1981 году в университете штата Альберта (в городе Эдмонтоне). Однако в связи с бойкотом было запрещено приглашать советских ученых для совместной работы. Мы решили, что приглашение аннулировано.

Но не тут-то было. Эдо, этот здоровенный канадец, неплохо относился к нашей стране. По образованию математик, он неоднократно бывал в нашем институте. Мы в то время занимались разработкой принципиально нового метода виброзондирования, и нам требовалось довольно много компьютерного времени на мощных машинах. Узнав о нашей проблеме, Найланд сказал, что пригласит нас поработать в университете, где он был профессором и пользовался вполне заслуженным авторитетом. Так вот, он объяснил все это директору университета Джорджу Каммингу, и тот, не мудрствуя лукаво, написал премьер-министру Трюдо письмо, в котором и изложил ситуацию. Премьер-министр Канады дал добро, и мы, то есть я и Володя Маркушевич, прилетели в Монреаль.

Заполнив в иммиграционном бюро кучу бумажек, мы узнали, что работать нам придется на штатных единицах, а значит, как и все канадцы, мы должны платить налоги. Так из моей зарплаты в восемьсот канадских долларов (это была лаборантская ставка) будут вычитать около двухсот в качестве налога. На руки же я получу около шестисот канадских долларов. Когда же, прилетев в Эдмонтон, мы выяснили, что плата за роскошный отель составит с каждого по четыреста долларов, я спросил у Найланда, можно ли хоть отель подешевле найти. Шепотом он мне ответил, что нельзя даже номер сменить в этом же отеле. Я понял, что это спецслужбы, и плетью обуха не перешибешь.

На следующий день мы знакомились с университетом. Все было стандартно, но одна деталь привлекала внимание. После работы сотрудники не бежали домой, а шли в клуб – кто-то на пару минут, а кто-то на несколько часов. Но в клубе должны были побывать все сотрудники факультета. Здесь без ограничения предлагали пиво, закуску, а если была необходимость, то и другое спиртное. В конце месяца бармен подавал счет на каждого сотрудника в бухгалтерию, необходимая сумма удерживалась из зарплаты, и все начиналось с чистого листа.

Найланд пояснил мне, что поскольку в течение дня работники не могут общаться, то клуб дает им возможность поговорить с нужными людьми. Мы как сотрудники факультета должны были подчиняться общим правилам. Мы вынуждены были ходить в клуб.

Позже мне пришлось выезжать на север штата Альберта для работы на месторождении твердой нефти. Сейсмическими методами отслеживался ее фронт горения. В его ближней зоне бурились скважины, из которых выкачивалась горячая, выплавившаяся из песка нефть.

Штат Альберта находится на севере Канады, поэтому зимой, в декабре, морозы стояли ниже сорока градусов по Цельсию, и сейсмометры, примерзая к почве, обеспечивали с ней прекрасный контакт, что служило гарантией получения хороших записей. Запись велась цифровыми станциями на специальные кассеты с магнитной пленкой. Эти кассеты затем вставлялись в компьютер, в котором и производилась обработка цифрового сигнала.

В 1981 году в СССР мало кто умел работать с цифровой сейсмической станцией. Я освоил ее, однако в нашей стране такая техника пока не производилась, а купить ее за рубежом не позволяло эмбарго.

Эмбарго не давало возможности и Аэрофлоту летать в США. Чтобы попасть в Нью-Йорк, надо было сначала лететь в Монреаль с посадкой на Ньюфаундленских островах, а из Монреаля местной авиакомпанией добираться до Нью-Йорка.

Так мы летели в США в одном самолете с Самантой Смит. Эта 12-летняя девчушка была большим другом СССР. Она очень уверенно отвечала на вопросы журналистов на пресс-конференции в аэропорту Монреаля. К сожалению, в следующем году она погибла в США при аварии маленького частного самолета.

Тем же рейсом с нами в Соединенные Штаты летел Булат Окуджава. Это был довольно крупный мужчина. Он сидел непосредственно передо мной и до конца полета не снимал с себя кожаного пальто, хотя в самолете было жарко. Перелет был довольно долгим, но ни с кем из соседей он не разговаривал: может, был болен, а может, из гордости.

Саша Городницкий после заходов в канадские порты написал песню с такими словами:

Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые,

Хоть похоже на Россию, только все же не Россия…

Не знаю, как насчет русских, а украинцев в Канаде было очень много. Часто можно было услышать смесь из украинского и английского языков типа: "Михась, кликай чилдренят, нехай воны поланчуюць" (Михаил, зови детей, пусть они пообедают). В Эдмонтоне есть магазин украинской книги, но из-за отсутствия спроса нет русского книжного.

В США я познакомился с Виктором Камкиным, имевшим в крупных городах сеть магазинов русской книги. Он торговал книгами, издаваемыми в СССР. В нашей стране существовала странная система, при которой книги наиболее популярных писателей, таких как М. Булгаков, В. Быков, В. Шукшин и других, издавались только для заграницы. В СССР эти книги были доступны тем, кто входил в специальные списки, а именно членам Политбюро и ЦК КПСС, академикам и некоторым другим категориям граждан. Большинство же жителей страны могли достать их по безумным ценам лишь на черном рынке. Еще можно было привезти книги из-за границы. Таможня их беспрепятственно пропускала, ведь изданы они были в СССР.

Ладно, вернемся в Канаду. В России зимой мужчины ходили в ушанках. Америка и Канада отличались тем, что многие люди зимой не носили шапок. На мой вопрос об этом Маркушевич пояснил мне, что поскольку американцы передвигаются в основном на машинах, зимние шапки им не нужны.

Наш отель находился на другом берегу реки Саскачеван. Эта река пропилила в слагающих породах огромное ущелье, через которое на высоте 100–150 метров был переброшен не имеющий внизу ни одной опоры автомобильный мост. Длина моста была порядка 200 метров, и ежедневно мы переходили через него по пешеходной дорожке. Вдоль ущелья дул холодный пронизывающий ветер, от которого не спасали ни дубленка, ни меховая шапка. Зимой в этих краях температура не поднималась выше –20–30 градусов Цельсия. Поэтому представьте мое изумление, когда в один из таких дней я увидел, как навстречу нам по мосту в распахнутой куртке идет улыбающийся негр. И, самое главное, он был без шапки. Теория Маркушевича рухнула. Позже эта мода пришла и в Россию. Но и сегодня я не понимаю, как можно ходить в мороз без шапки.

Зимой 1982 года меня вдруг посетила какая-то странная болезнь. Врачи терялись в догадках и не могли поставить диагноз, поэтому прописывали мало помогавшие витамины и общеукрепляющие. Жены Камминга и Найланда привозили мне в отель разные вкусные вещи. Лежал я в отдельной спальне, но есть ничего не хотелось, была слабость, болело все тело, при этом все органы по результатам анализов и приборных исследований были в нормальном состоянии.

Мы были вынуждены уехать. По дороге в аэропорт мне стало лучше, в самолете почти хорошо, а по прилете в Москву все следы этой странной болезни исчезли. Можно сделать совсем уж фантастическое предположение, что канадские спецслужбы хотели, чтобы мы вернулись в СССР, и против меня было использовано какое-то электронное оружие. В пользу этой версии говорит и тот факт, что однажды, работая один в лаборатории, я вдруг неожиданно увидел на соседнем столе стопку военных журналов с грифом "Совершенно секретно". Я к ним не притронулся, и назавтра они исчезли. Сейчас, когда видишь, как издеваются над нашими спортсменами, выезжающими на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, понимаешь, как это плохо, когда политика вмешивается в науку, в спорт и вообще куда угодно.

Опять Камчатка

Работы на Камчатке по прогнозу землетрясений с использованием взрывных источников сигнала, в которых я принимал участие начиная с 1970 года, были продолжены в 1988 году. Теперь мы изучали характеристики литосферных электромагнитных сигналов (ЛЭМС), которые были чем-то вроде микросейсмического фона. Они существовали независимо от него и при использовании некоторых новых технологий могли заменить дорогостоящие и разрушающие экологию взрывы. Мы набирали статистику, и это укрепляло нашу уверенность в том, что такие сигналы действительно есть.

Для наблюдения их характеристик был нужен сейсмически активный район. По моему мнению, Камчатка удовлетворяла этому требованию по всем параметрам. К этому времени огромная экспедиция уже была не актуальна. Но вес необходимого для работ оборудования вырос. Постепенно цифровые системы стали заменять людей.

Наша экспедиция состояла из двух человек: это были я и Сергей Крылов – специалист по аппаратуре для регистрации электромагнитных полей. Я познакомился с ним два года назад. Сергей был лет на 6–7 старше, но мы сдружились, и он посвящал меня в аппаратурные тонкости регистрации таких полей. И он, и я в 1988 году были кандидатами наук, правда, он технических, а я физико-математических. По идее, я был теоретиком, а он практиком, на самом же деле Сергей прекрасно разбирался в теории, а я неплохо владел аппаратурой, то есть наша маленькая экспедиция имела шансы на успех. Тем более что нам помогали двое местных ребят.

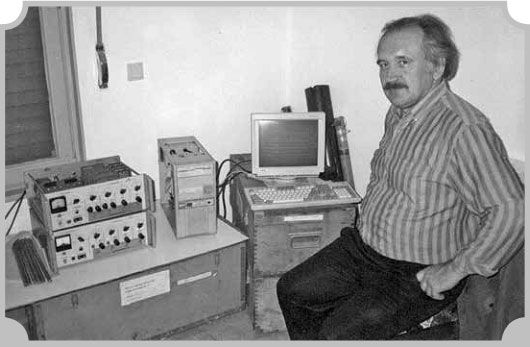

Камчатка. Я и моя аппаратура, 1988 год

Один из них – Сергей Чернышев, директор Сейсмологического центра Института физики Земли в Петропавловске-Камчатском, с которым я познакомился около года назад в своем институте, в Москве. Вторым был начальник опытно-методической партии Института вулканологии ДВНЦ Евгений Гордеев, с ним мы встретились в 1972 году на Камчатке, когда я только начинал работать. Где сейчас Сергей Чернышев, я точно не знаю, а академик Е. И. Гордеев в настоящее время является директором Института вулканологии на Камчатке. Знаю я это от моего друга академика А. О. Глико, у которого Женя останавливается по дороге куда-нибудь на симпозиум в Европу.

Но пока шел 1988 год, и кто кем будет, еще известно не было. Итак, в конце июля того года мы прибыли на Камчатку. С нами в огромных фанерных ящиках прилетело около тонны груза. Только потрясающая энергия и незаурядные способности Жени Гордеева дали нам возможность забраться так далеко, в поселок Козыревск, расположенный примерно в 30 километрах от Ключевской сопки. Отвез нас туда вместе с грузом на потрепанном уазике Серега Чернышев. И если наш груз кое-как удалось разместить в этом УАЗе, то нам уже места категорически не было, и мы лепились где придется. Камчатские дороги оказались ужасными, а кое-где их вообще не было – только след от прошедшего здесь гусеничного тягача. Нам, да и водителю, досталось изрядно.

Приехали мы сюда, потому что в этом находящемся на самом краю цивилизации месте не было никакой промышленности, а следовательно, уровень электромагнитных помех был минимальным. Все это идеально соответствовало требованиям к измерениям параметров ЛЭМС. По вечерам и ночью были видны багровые потоки лавы, стекавшей по склонам действовавшего в то время Ключевского вулкана.

Разместились мы благодаря Жене Гордееву на сейсмостанции "Козыревск", которая была тогда в его подчинении. Жили в домике на территории сейсмостанции вместе с геологами. Они исследовали район вулкана Толбачик, извержение которого закончилось лишь несколько лет назад. Почти ежедневно геологи привозили из маршрутов очень крупную черную смородину, которую их дежурный превращал в сок.

Вулкан Толбачик находился недалеко от Козыревска и служил прекрасным местом для испытания аппаратуры, которая затем работала на других планетах Солнечной системы. Ребята, создававшие и испытывавшие эту космическую технику, жили рядом, за забором сейсмостанции.

Геологи были местными, из Петропавловска-Камчатского. Как-то я спросил у их дежурного, а дежурили они по очереди, что они делают с таким количеством сока? В этот день вахту нес очень симпатичный парень, бывший офицер-подводник, с гордостью носивший серый свитер с вышитым номером БЧ подлодки, на которой служил. Он и рассказал мне, что к концу полевого сезона на каждого члена экспедиции приходится по молочной фляге (40 литров) чистого черносмородинового сока. Они увозят его домой в Петропавловск, где и хранят в погребах или подвалах. Зимой после бани очень хорошо выпить кружечку такого сока. Здесь они не первый год и знают особо ягодные места.

Что-то за этими описаниями я забыл о нашей работе. Регистрирующую аппаратуру мы установили в домике, а датчики – в лесу, около поселка, на расстоянии 1–2 километров от регистратора. Соединялись они проводом ПВР, который неустановленный враг регулярно резал, а концы прятал в землю, чтобы труднее было найти. Такая у него была игра, а мы, взмыленные, бегали по лесу, искали места обрыва провода, проклиная неизвестного злодея.

Шел 1988 год, время сухого закона, а у нас регистраторами служили перописцы РВЗ-3, изготовленные нашим ОКБ. В принципе неплохие, но имевшие слабое место. Чернила, которые в них заливали, были на спирту. Когда эти чернила со временем густели, разбавить их до рабочего состояния можно было только спиртом. Мы это знали, но в условиях сухого закона раздобыть спирт у нас не было никакой возможности. Единственно, мы просили Чернышева поискать его в Петропавловске. Наконец, после очередного нашего звонка Сергей сказал, что достал и привезет спирт в ближайшие дни.

Он был очень осторожным парнем и всегда шифровался. Мы точно рассчитали, сколько спирта необходимо для дела, а остаток решили использовать для собственных нужд. Через два дня Чернышев, к нашей радости, с большими предосторожностями привез пузырек этого спирта. Однако радовались мы недолго: пузырек вместе со спиртом куда-то исчез. Мы никогда ничего не запирали, у нас никогда ничего не пропадало, а здесь такой облом! Безуспешно все обыскав, мы решили использовать наше последнее НЗ.

Надо сказать, что ни Крылов, ни я никогда не были любителями спиртного, поэтому никто из нас не умел готовить брагу. В начале нашего пребывания в Козыревске мы попытались ее сделать. Взяли эмалированное ведро, налили в него кипяченой воды, насыпали сахар, дрожжи, закрыли крышкой, затянули ее гимнастической резиной и поставили это ведро под мою кровать. Видимо, из-за низкой температуры несколько дней признаков брожения не было. Мы об этом опыте забыли.

Безуспешные поиски спирта не прибавили нам хорошего настроения, но, вспомнив о жидкости, стоявшей под кроватью, мы решили ее испробовать. Была уже глубокая ночь, когда, выпив по нескольку литров сладкой водички и почувствовав легкое опьянение, мы решили, что жизнь удалась и, пожелав друг другу спокойной ночи, отправились спать.

Оборвалась эта работа неожиданно, когда за космической техникой пришли огромные армейские грузовики. Была уже глубокая осень, Чернышев не смог пробиться к нам в Козыревск, и возникла нешуточная угроза провести здесь всю зиму. Так что мы были очень рады, когда "космические" ребята согласились взять нас и, самое главное, здоровенные и тяжелые ящики с нашим оборудованием. Где-то через сутки мы уже были в Петропавловске-Камчатском. Результатом всех этих мытарств была десятистраничная статья в журнале "Вулканология и сейсмология". У нее было четыре соавтора, представленные в этом рассказе.

Прошло несколько лет, мы с Сергеем Крыловым отработали в Таджикистане и США, на Дальнем Востоке и в Калужской области, и существование ЛЭМС уже ни у кого не вызывало сомнений. Я начал размышлять, а не сделать ли на этой основе докторскую диссертацию, ведь имеется гора материалов и куча моих публикаций. Через некоторое время я рассказал об этом Сергею. Заодно спросил его, не желает ли он ко мне присоединиться, ведь материалов хватит на несколько докторских. На это он ответил, что нет, поскольку не хочет тратить время на всякую ерунду, и мы тогда занялись другими вопросами.

За день до защиты Сергей пришел ко мне и честно сказал, что будет выступать против. Я слегка опешил и спросил его, почему он собирается это сделать, ведь он как никто другой знал, куда бить. На это Сергей ответил, что ему совершенно очевидно: я занимаюсь не тем, чем надо, и для меня же лучше будет, если я останусь кандидатом. У меня была другая точка зрения, но он не стал слушать, повернулся и ушел.

13 декабря 1995 года на заседании ученого совета института состоялась защита моей докторской диссертации. Крылов тоже пришел. После моего доклада выступали три оппонента. Они очень хвалили работу и, как положено, приводили некоторые несущественные замечания. При обсуждении выступил и Сергей. Он не стал критиковать мою работу, а сообщил о своих достижениях в области усовершенствования геофизической аппаратуры. Председатель ученого совета академик Владимир Александрович Магницкий прервал его и сказал, что это не место, где раздают награды. Здесь обсуждается диссертационная работа и надо говорить о ней по существу. Сергея это замечание смутило, и, не закончив своего выступления, он ушел с заседания совета.

Защита прошла успешно, однако с тех пор дружбы у нас не было, но и врагами мы не стали, ведь столько пережили вместе. А я до сих пор не понимаю, какая муха его укусила, чего он так взъелся на мою работу?

Соединенные Штаты Америки

Шел 1990 год. До распада Советского Союза оставался год, но мы не знали этого и жили, как прежде. Вообще, человек счастлив тем, что не может знать своего будущего. Да, были трудности с продовольствием, даже в Москве, и мэр города Г. Попов ввел карточки на алкоголь и табак.

Мы планировали поработать в этом году в Таджикистане на институтском полигоне в Гарме, который был создан для разработки методов прогнозирования землетрясений. Для этой цели необходимо было измерить параметры литосферных электромагнитных сигналов в районе города Хаит, в 1948 году уничтоженного вместе с жителями землетрясением. Его очаг был под городом и не угасал в то время, возникали толчки разной силы. Наша сейсмостанция "Чусал" была размещена в этом районе, чтобы иметь возможность наблюдать за очагом землетрясения. Многометровая толща земли и камней, сошедшая во время землетрясения с окрестных гор, накрыла город вместе с жителями. Мы предполагали, что разрабатываемый нами метод прогноза должен помочь предотвратить подобное. Нашей поездке способствовало и то, что бывавший в институте молодой начальник полигона А. Я. Сидорин, сменивший на этом посту И. Л. Нерсесова, приглашал меня как члена партийного бюро приехать в Гарм.

И вот летом 1990 года мы вместе с аппаратурой прилетели на полигон. Мы – это я, Сергей Крылов и его лаборант Олег Беляков. Сделав доклад на ученом совете полигона о целях и задачах выполняемой нами работы и добившись милостивого "разрешаем", мы стали готовиться к выезду на сейсмостанцию.