Первым делом получили месячный продовольственный паек, в котором по личному указанию начальника полигона было не пять, а десять банок тушенки. Однако он оказался не очень нужен, так как на сейсмостанции местные жители подарили нам пойманную стальной петлей дикую свинью, разорявшую их огороды. Мусульмане на дух не переносят свинины, а мы, забив холодильник мясом, наслаждались ею в вареном и жареном видах.

Примечательно, что в поселке Комсомольский, расположенном напротив сейсмостанции на другом берегу реки Сурхоб, торговали водкой двух видов. Одна, российского производства, продавалась из-под прилавка, другая, местная, желтоватого оттенка, предлагалась всем желающим. Российская была для местных авторитетных людей – раисов, то есть начальников. Начальник сейсмостанции Кох имел у местных некоторый вес. И он был раисом, так как у него в официальном подчинении была жена. Она считалась лаборантом и должна была проявлять записанные на фотобумагу сейсмограммы. Поэтому ему тоже отпускалась российская водка.

Жили мы в комфортном домике, построенном для работавших здесь раньше американских ученых. Вот картинка из той жизни. Вечер. В доме ярко горит электрическая лампа. Дверь на улицу открыта, в домике жарко. Мы с Сергеем сидим за столом на стульях, Олег из-за жары присел на пол. Вдруг из темноты на свет выбегает огромный ядовитый паук каракурт. Миг – и Олег оказывается висящим под потолком, каким-то образом прилепившись к поперечному потолочному брусу. Потом, когда мы с Сергеем убили эту тварь и все закончилось, Олег удивлялся, как это он из положения сидя прыгнул так высоко и как смог удержаться за такой ничтожный выступ. Чего только не сделает человек, если сильно испуган!

В общем, все было нормально, когда от заместителя директора М. Б. Гохберга пришло сообщение о том, что мне надо срочно лететь в Москву, поскольку для работы в США меня приглашает профессор Р. Майер из Университета штата Висконсин (город Мэдисон). В Москве узнал, что в США я могу работать только с сотрудником института С. Дараганом. Он и его жена Е. Люкэ трудились в спецсекторе института. Сергей разрабатывал теорию и конструировал высокочувствительные сейсмометры для обсерватории "Боровое", расположенной недалеко от семипалатинского полигона. Их устанавливали в загерметизированных штольнях на глубине не менее 100 метров, так как изменение температуры на долю градуса вызывало паразитные процессы в металле корпуса и приводило к снижению чувствительности прибора.

Был у Сергея один, с моей точки зрения, существенный недостаток. Он не знал английского языка. В школе у него был немецкий, в институте тоже, так что с разговорным английским ему пришлось столкнуться впервые. Я, как и он, в школе изучал немецкий, однако в университете стал заниматься английским. Так что в первой поездке мне было легче, чем Дарагану. Я мог как-то объясниться и понимал многое из сказанного.

Американцы не очень-то распознают английский, которому нас обучали, как и мы не слишком хорошо воспринимаем их американизированный английский. Я был в Штатах не первый раз и как-то приспособился, а вот Сергею с его самолюбием приходилось довольно трудно. Я помогал ему, как мог, однако это не всегда было возможно.

В первой моей поездке в США мы с В. Маркушевичем в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса работали с директором Сейсмологического института Леоном Кноповым. Он был миллионером, так как женился на женщине, отец которой в 1927 году придумал и запатентовал электрическую изоляционную ленту. Но говорил, что его дети, получив деньги, будут знать, как они достаются. Потому две его дочери лет 12–14 зарабатывали деньги как бебиситтеры, то есть по вечерам сидели с чужими детьми, пока их родители были в кино, на вечеринке или в других местах, а сыновья, еще младше девочек, по утрам на велосипедах развозили почту.

В то время мы разрабатывали новый метод прогноза землетрясений с помощью мощных стационарных университетских компьютеров фирмы IBM. Здесь-то Кнопов и поймал меня.

Дело в том, что для решения прямой задачи мы отлаживали на этих машинах довольно сложную программу. Прямая задача подразумевает, что, задавая источник, мы можем получить волновую картину на любом расстоянии от него. Для этой цели пишется ЭВМ-программа, которая в силу сложности задачи проходит процесс отладки, приводящий ее в реально готовое состояние. Работа эта велась в рамках соглашения, по которому все расходы принимающей нас стороны компенсировались Госдепартаментом США.

При отладке программы необходимо было заменять операторы, каждый из которых был записан на свою перфокарту. Результаты отладочного счета раз в несколько дней выдавались на бумагу. На ней для удобства дальнейшей отладки между операторами были двойные интервалы, в которые и вписывались исправления.

По американской традиции на каждой распечатке стояла стоимость бумаги, на которой она была напечатана, – обычно в пределах 30–60 центов. По сравнению со стоимостью потраченного на расчет машинного времени, составляющего сотни и тысячи долларов, это была ничтожная сумма.

Уф, теперь подхожу к сути. Проработав таким образом распорядок месяца, мы были несколько удивлены воплям Кнопова в коридоре о том, что своими безумными тратами я разоряю США, и другим высказываниям в том же духе. Вскоре в комнату влетел, потрясая распечаткой, красный Кнопов. Суть его претензий была в установленном мною двойном интервале. Несмотря на приводимые весомые аргументы, мне пришлось сделать одинарный интервал, что существенно замедлило работу, но на каждом счете давало экономию порядка десяти центов. Эта история похожа на анекдот, но, поверьте, все так и было. Да, и у миллионеров есть свои причуды.

Продолжу рассказ о нашей с Дараганом поездке в США в 1990 году. Вначале нам надо было лететь самолетом до Дублина (Ирландия), потом пересаживаться на самолет Дублин – Чикаго и автобусом добираться до Мэдисона. Академия наук в это трудное время могла оплатить только самолет до Дублина, американская сторона финансировала перелет в Чикаго и автобус.

Отправили нас в дальнюю дорогу без единой копейки. Рейс Москва – Петербург – Дублин выполнялся раз в неделю. Прилетев в Дублин, мы сразу же пошли в авиакомпанию за билетами. Резюме ответа компании: билетов нет. Мы с Сергеем трезво оценили наши возможности. Стало ясно, что неделю без денег до следующего рейса нашего самолета на родину нам не продержаться. И вот, стоя в центре аэропорта, мы стали думать, что же нам делать.

В это время к нам подошла женщина и спросила, почему мы такие грустные. От безысходности я рассказал ей о нашей ситуации. Она сказала, что попробует нам помочь. Женщина куда-то пошла, и мы двинулись за ней. Шли какими-то переходами, лестницами вверх-вниз. Наконец, пришли в довольно большую служебную комнату без окон, где за столами сидели пять или шесть крепких мужчин. Женщина рассказала им о сложившейся ситуации, и они стали тщательно смотреть наши документы, о чем-то вполголоса переговариваясь друг с другом. Потом что-то сказали женщине, она вышла из комнаты, а мы вслед за ней. Подойдя к амбразуре в толстой стене, она сообщила, что нам нужно подать паспорта. Я просунул наши паспорта в эту дыру и через некоторое время получил их обратно, но уже с авиабилетами до Чикаго. Будучи в предынфарктном состоянии, мы не смогли выразить всю переполнявшую нас благодарность и даже не узнали, кто эта дама и каков ее адрес.

Приехав в два часа ночи в Мэдисон, мы, естественно, никого не увидели в условленном месте – на автобусной остановке. Однако смогли найти Майера, разбудили его, и он отвез нас в отель, где мы после такой дороги мгновенно уснули. Утром Роберт говорил о том, что бухгалтерия что-то напутала с билетами, но мы его не слушали – мы были счастливы, что оказались на месте.

В поездке 1991 года мы работали на сейсмическом профиле, проходящем через Америку и Канаду. Во время нашего посещения США он пересекал штат Дакота. В нашем представлении это был край прерий, индейцев, бизонов, бандитов, погонь – всего голливудского ширпотреба, который мы видели в кино. Оказалось, что прерии сейчас распаханы и засеяны необозримыми полями кукурузы и пшеницы, индейцы, которые остались, живут в резервациях, о бизонах можно услышать только в музеях, а о бандитах вообще ничего не известно. В Дакоте я встретил старика-фермера, который говорил, что уже много лет выращивает кукурузу и пшеницу для России, а вот русских видит впервые. Мы очень торопились, и я не смог обсудить с ним это более детально.

Работали мы с выпускником сейсмологического института в Вашингтоне. Он один обслуживал 12 цифровых сейсмических станций, которые каждые 10 дней перемещались по профилю. Станции были снабжены солнечными батареями и не нуждались в питании. Он же на компьютере обрабатывал получаемые станциями цифровые данные. Я вспомнил наш гармский полигон с тем же количеством сейсмостанций, и в свете вышеописанного 400 человек на их обслуживание показалось слишком большой цифрой.

Наш руководитель профессор Роберт Майер никогда не бывал в России, но был в курсе всего нового в геофизике. Прочитав мою статью, переведенную на английский, он решил познакомиться со мной поближе – и вот я в Штатах, работаю на профиле в рамках гранта, полученного им от Госдепартамента США.

Жил Роберт в старинном особняке, оставленном ему родителями, в центре города. Несколько раз мы с Сергеем были у него в гостях. Мне очень понравился его сын Джон. Как и отец, он был геофизиком. Этот парень, душа компании, перед отъездом на работу в Африку устроил вечером грандиозное пати, на котором было очень много его друзей. Где-то через три недели пришло сообщение, что в Мали в результате автомобильной катастрофы Джон погиб.

После этого профессор Майер работать не смог, и мы с Сергеем вернулись в Москву. Летом 1991 года я уже трудился в Архангельской области на кимберлитовых месторождениях, трубках взрыва Ломоносовская и Поморская. Мы разрабатывали новый метод поиска алмазов, позволяющий существенно сократить объем разведочного бурения и затраты на их поиск.

21 августа я дежурил по аппаратуре и в 4 часа утра услышал выступление Лукьянова, в котором тот говорил, что Горбачев болен и они вынуждены создать ГКЧП. Что было дальше с Советским Союзом, вы прекрасно знаете.

Греция

Девяностые годы прошлого столетия были трудными для академической науки. Зарплату не платили, зимой не было отопления и электричества – в общем, ничего не было, и народ побежал. Численность сотрудников института резко сократилась. Из почти 2000 человек осталось около 500. В связи с этим дирекция пошла на беспрецедентные меры: питание в столовой сделали бесплатным. Однако продукты в столовую надо было покупать, и на это требовались деньги. И тогда дирекция сделала второй шаг. Было принято решение брать деньги у тех, кто ведет договорные работы. Договоров в то время было мало, и основную тяжесть этого решения до 1998 года испытали я и мои ребята, поскольку у меня были довольно крупные договоры с Минатомом. Ребята не вылезали из экспедиций и кроме ничтожных полевых ничего не имели. Бесплатное питание было только для тех, кто приходил в институт.

Не один раз поднимал я вопрос об этой несправедливости перед директором института академиком В. Н. Страховым. Однако все напрасно. Видимо, у него были другие заботы, такое было время.

По работе все вроде было нормально. Существование поля литосферных электромагнитных сигналов признали не только в России, но и за рубежом. Поэтому я не был удивлен, получив приглашение от известного специалиста по прогнозу землетрясений профессора Афинского университета Воростоса приехать в Грецию и измерить характеристики ЛЭМС. Правда, он не располагал достаточной суммой, но кое-что у него было.

Узнав о приглашении, заместитель директора М. Б. Гохберг решил ехать с нами. Он хотел продать Воростосу метод прогноза землетрясений, разработанный М. И. Балбачаном. Метод был основан на регистрации электромагнитного поля специальными датчиками, снабженными усилителями с высоким коэффициентом усиления уже в первом каскаде, и сравнении этого поля с другим, которое и было ноу-хау метода. В конце концов, выяснилось, что Балбачан тоже едет с нами. Однако он обязался помогать нам при расстановке аппаратуры. Миша Балбачан был чуть моложе меня. Он оказался неплохим парнем, но, как выяснилось, имел некоторые закидоны. Итак, в Грецию должны были ехать четверо: я, мой старший инженер М. Н. Кирпичев, заместитель директора М. Б. Гохберг и старший научный сотрудник М. И. Балбачан. С Воростосом договорились так, что мы оплачиваем дорогу, а он – наше пребывание в стране.

Прилетев в Афины, я познакомился с Воростосом. Это был мужчина в годах, приятной наружности, хороший специалист, и я решил, что с ним можно будет работать. Позже, правда, стало ясно, что у него есть одна не очень приятная для нас черта – он был скупым человеком. Жили мы в самых скверных двухзвездочных отелях на те копейки, которые он нам выдавал, питались тоже не очень. Однако мы были экспедиционниками, жить даже в двухзвездочном отеле все же лучше, чем в палатке, а питаться в кафе – приятнее, чем готовить самому. Так что в общем все было нормально.

Жили мы вблизи побережья Коринфского залива в городе Лутраки. Это курортный городок в 18 километрах от Афин. Рано утром выезжали на мопедах на сейсмостанцию в горах, поздно вечером возвращались в гостиницу. Отдыха не получилось, но были и светлые пятна. Примерно в 20 часов местного времени, когда уже стемнеет, мы возвращались на сейсмостанцию. Тогда же из Афин звонил Воростос, и мы рассказывали ему, что сделано за день. После этого считалось, что рабочий день окончен, и мы на электрогриле жарили отбивные, купленные утром и хранившиеся весь день в холодильнике. Да, это было блаженство, особенно когда эти отбивные мы запивали местным вином.

Датчики были установлены на плоскогорье на высоте около 500 метров над уровнем моря и на удалении от моря по горизонтали около 3 километров. Для их установки в твердом горном грунте киркой вырубались ямы глубиной 2 метра и такой же длины.

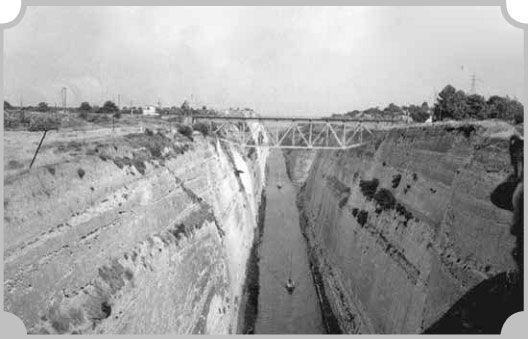

Греция, Коринфский канал

В горах было жарко и душно. На копке этих ям мы работали втроем: я, Балбачан и Кирпичев. Гохберг в это время купался в море в Лутраки, а когда это ему наскучило, уехал в Афины охмурять Воростоса, который так и не поддался его внушению.

Рубили ямы мы по очереди, это было трудно. Больше пяти минут никто не выдерживал. Балбачана хватил солнечный удар, мы оттащили его в оливковую рощу в очень сомнительную тень и рубили с Кирпичевым уже вдвоем. Хотелось поскорее начать регистрацию.

Старший инженер Михаил Кирпичев был худощавым, жилистым мужчиной моего возраста, раньше он работал в Московском университете. Он не имел высшего образования, закончил техникум, был хорошим аппаратурщиком и откликался на кличку "кирпич". Мы с ним подготовили экспортный вариант нашего аппаратурного комплекса, а Кирпичев, использовав свои старые связи в МГУ, сварил в специальной газовой атмосфере для аппаратуры алюминиевые корпуса. Мы покрасили их, и все получилось очень даже симпатично.

У Балбачана тоже была аппаратура. Правда, выполнена она была на базе консервных банок. Когда Воростос увидел это, он сразу же сказал, что эта техника работать не будет. И, как ни странно, оказался прав: усилители горели каждый день. Вечером Балбачан паял новые, которые назавтра тоже сгорали. И так продолжалось до тех пор, пока у него не закончились микросхемы, привезенные из Москвы. Дело, по моему мнению, было не в корпусах, а в идее сделать усилитель с большим коэффициентом усиления первого каскада. Малейшее движение тучки в небе вызывало изменение напряженности электрического поля, и усилитель сгорал, не выдержав перенапряжения.

Наша красивая аппаратура работала хорошо и надежно. Примерно месяца через полтора деньги у Воростоса закончились, и нам нужно было улетать в Москву. И тут Воростос, которому очень понравилась наша аппаратура, сделал нам предложение, от которого мы не смогли отказаться. Он сказал, что мы можем оставить аппаратуру ему и приехать через полгодика, чтобы завершить наблюдения. Сам же Воростос клятвенно пообещал ежемесячно присылать нам данные для обработки. Скрепя сердце, под давлением товарищей мне пришлось согласиться.

Естественно, ничего он нам не прислал, и мы к нему снова не поехали. Он оказался еще и коварным, но история не закончилась; разрешите, я продолжу.

Перед вылетом в Москву мы пару дней провели в Афинах. Жили в центре города в дешевом и скверном отеле. Скупость Воростоса дошла до того, что мы даже не получали скромного завтрака, включенного в стоимость проживания.

За день до вылета после обеда мы разошлись каждый по своим делам. К вечеру пошел нудный осенний дождик. Я укрылся под какой-то аркой и стал ждать, когда же он закончится, правда, уже слегка промокнув. В это время ко мне подошел грек, тоже укрывавшийся от дождя под этой же аркой. Он пригласил меня к себе выпить горячего чая, чтобы не простудиться. Поначалу я отказывался, но потом согласился, ведь в отеле делать нечего, а так, может, время пройдет быстрее. По дороге, которая была недолгой, выяснилось, что грек этот неплохо говорит по-русски. Он объяснил, что поскольку он хозяин магазина меховых изделий, а меха покупают в основном русские, то ему пришлось выучить наш язык.

За разговором мы подошли к серому дому и поднялись на лифте на 11 этаж. Остановились перед бронированной дверью, он позвонил, нам открыли, и мы оказались в огромном меховом магазине. Девушки-продавщицы тут же приготовили мне горячий чай, хозяин налил себе и мне прекрасный коньяк "Метакса", и жизнь стала казаться не такой уж плохой. Затем девушки стали демонстрировать женские шубки: бобровые, волчьи, лисьи, медвежьи – в общем, все, какие только может придумать самая горячая фантазия. Магазин ведь находился в центре Афин и, видимо, имел огромный оборот.

Мне особенно понравилась шубка из американского опоссума. Я даже не спрашивал цену, догадываясь, что с моими деньгами в этом магазине делать нечего. Хозяин, похоже, понял, какая шуба мне приглянулась, что-то сказал девушкам по-гречески, они завернули ее и подали сверток мне. Вначале я отказывался, но увидев, что это не помогает, сказал, что у меня просто нет денег на такую прекрасную вещь.

Когда сосчитали всю мою наличность, выяснилось, что я располагаю суммой порядка 180 долларов. Совершенно очевидно, что шубка стоила гораздо дороже. Хозяин же положил мои деньги себе в карман и, подтвердив, что плата его устраивает, снова протянул мне сверток. Что мне оставалось делать? Взяв сверток, я поблагодарил его и ушел. Пишу я все это для того, чтобы сказать, что греки тоже бывают разными.

Вернувшись в отель, я увидел, что все остальные члены экспедиции уже в сборе. Гохберг был на рынке, где за один доллар купил железную, трезубую, в рост человека пику. Балбачан посетил ресторан, где за сорок долларов съел лобстера и насладился греческими народными танцами в исполнении молодой девушки. Кирпичев показал всем золотую каплю, купленную в подарок, на золотую цепочку к ней денег у него уже не хватило. Увидев, что принес я, они очень удивились, не поверили моему рассказу и, видимо, решили, что я являюсь подпольным миллионером.