Немного мог бы я назвать произведений современной живописи, по поводу которых просилось бы на язык слово космос, которые наполняли бы душу ощущением возможности обнять этот "космос", этот мир… И если во всех областях искусства доминирующее, можно сказать, наше стремление есть именно стремление к универсализму, к слиянию с космосом, то объятия наши повсюду оказываются такими беспомощными, наши руки так обидно короткими…

Может быть, из живописцев нашей эпохи шире других были "объятия" и длиннее "руки" у Беклина да еще у Сегантини, которого так ценил и Куинджи… Но первый для итогов прибегал к символам в виде человеческих фигур или человекообразных мифологических существ; да и второму космические аккорды лучше всего удавались там, где синтезу помогали фигуры же с их человечески субъективным настроением… В области чистого пейзажа я бы назвал одного из соотечественников влюбленного в космос поэта - Уитмана, - американского пейзажиста Джорджа Брауна…

И вот я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что и Куинджи сказал что-то новое в этом смысле. Пусть это - лишь первоначальный, робкий намек; но мне уже чувствуется здесь серьезное обещание…

Недаром забирался он на свои излюбленные "вышки", недаром простаивал целые дни, пристально вглядываясь в небесные и земные просторы…

И, может быть, надо было сохранить "религиозность" духа нашей семидесятнической эпохи с ее гораздо более стройным (хоть и наивным, по сравнению с нашим) мироощущением, и в то же время быть высоко одаренным художником, зорким к существенным "внутренним" завоеваниям нового искусства, чтобы дать этот намек, "пролепетать" это обещание…

Мне сдается, что старик Куинджи, живопись которого так же мало радует мой глаз, как мало радует его вообще вся лишенная вкуса пластика его эпохи, этот намек сделал в своих "космических" картинах… В долгих мучительных поисках за 30 лет своего "молчания" он шел - колеблющейся поступью, но все же шел - от двойственности, которой страдали его молодые произведения, по пути к осуществлению тех огромных внутренних возможностей, какие заложены в современном импрессионизме…

Даже в смысле мотивов и содержания картин эволюцию Куинджи, как художника-пейзажиста, надо сформулировать следующим образом.

Я называл Куинджи певцом просторов и света в эпоху "передвижничества". За последующие годы его "диапазон" расширился: мотивы для позднейших его картин поставляют ему - небо, горы и море… Из певца просторов он, можно сказать, стремился сделаться певцом Космоса…

Выскажу еще одно - уже более частного характера - соображение… Современная живопись, преисполненная субъективизма, давно и бесповоротно признавшая полную свободу субъекта творчества и первенство его над объектом, не перегибает ли подчас "дуги", не доходит ли иногда по этому пути до опасных круч, за которыми может оказаться и пропасть?

Плен-эр и импрессионизм с их заботой о воспринимающем я, затем о среде, рефлектирующей свои отсветы на предмет, о воздухе, отделяющем наш глаз, от предмета и один предмет от другого, не удалились ли немного от самого предмета, не слишком ли дематериализировали свое трактование природы?

Среди всевозможных эксцессов и вычур современного теоретизирующего искусства мы знаем направление, которое, при всей своей предвзятости и умышленности, является, однако, логически-последовательным выводом из общей тенденции современной живописи: я разумею школу именно "дематериализаторов". (Близки к ним, в этом отношении, и "футуристы" и "кубисты"). Это, конечно - reductio ad absurdum, доведенный до нелепости силлогизм, но силлогизм, построенный на посылках, которые подарены этим школам общим направлением современной живописи, самим духом ее развития…

Я знаю, что уже началась и реакция: увлечение такими "материалистами", как Зулоага или Лейстиков - лучшее тому доказательство.

Мне лишь хочется указать, что тяжеловатый "материализм", присущий куинджиевской живописи, даже в последних его произведениях (хоть они и значительно отвлеченнее его прежних вещей), мог бы дать русской художественной молодежи толчок в ту же "зулоаговскую" сторону… И толчок этот был бы своевременным, оздоровляющим, жизнетворным…

Приблизиться к конкрету, к объекту - современной живописи, думается, было бы полезно: ведь область искусства есть, прежде всего, область конкрета, как учил еще Гегель; его путь - выявление идеи лишь через конкрет…

В другой области, в области жизненных задач, Куинджи оставил русским художникам не менее значительные заветы. Сын эпохи, когда наша пластика впервые освободилась от казенной опеки, он, вместе со всеми мыслящими сверстниками своими, жутко переживал появление нового "повелителя", новой власти - власти буржуазного общества с его вкусами и требованиями… Короткий миг - какое-нибудь десятилетие! - длилась полоса идеалистического, свободного бытия. И тотчас наступила угроза нового пленения…

Своими объединительными начинаниями, как и примером всей своей жизни, Куинджи взывал к обереганию себя от всяких пленений, звал религиозно служить, - как сам всю жизнь служил, - свободному искусству, звал отстаивать дружными усилиями свободу творчества…

Таков был этот "неограненный алмаз", это огромное стихийное дарование, далеко не в должной мере использованное русской культурой… Куинджи, думается, не дал и половины того, что мог бы дать - в условиях иной эпохи, иной общественности… Но и в выпавших на его долю условиях он, как мы видели, дал и сделал немало…

Приступая к настоящей характеристике, к подведению итогов дела жизни этого загадочного, оригинального - до непонятности, чудаковатого самородка-"самоучки" - я, признаюсь, сам не давал себе отчета, что это дело жизни может оказаться столь значительно и столь богато содержанием… Но оно таковым было.

И объяснение этому - великая сила подлинного призвания и "однолюбческого", религиозного служения ему…

И. Е. Репин

АРХИП ИВАНОВИЧ КУИНДЖИ КАК ХУДОЖНИК

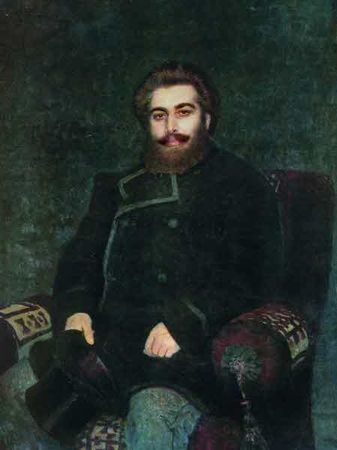

Портрет А. И. Куинджи, раб. И. Е. Репина, 1877 г. (Собственность Общества имени А. И. Куинджи)

В сфере пейзажной живописи Куинджи был гениальный художник. Гениальный?! - Слово это большое - сказали на похоронах И. С. Тургенева преданные ему друзья и почитатели; они даже смутились, как-то попятились да так и не развернули совсем этой великой реликвии своему излюбленному писателю.

И я чувствую обязанность объяснить свое смелое определение гениальности Куинджи. Буду ограниченно-краток.

Два типа гениев различаем мы в искусствах всякой эпохи: 1-й гений - новатор, дающий начало новому виду искусства; он обладает свойством изобретателя и часто остается непризнанным. Это в высшей степени натура самобытная, с большими крайностями; он открывает эпоху. 2-й гений - завершитель всесторонне использованного направления, натура многообъемлющая, способная выразить, в возможной полноте своего искусства, свое время; к оценке его накопляется большая подготовка - он ясен. Он заканчивает эпоху до полной невозможности продолжать работать в том же роде после него.

Гении, завершители своих эпох, всем известны по своей мировой славе - их немного. Я возьму два, три примера из великого прошлого: Рафаэль, Микеланджело, Гете, Бетховен, Пушкин, Глинка, Лев Толстой и остановлюсь на ярком эпизоде псевдо-классики нашего академизма - Карле Брюллове.

К. П. Брюллов блестяще завершил весь цикл европейского идеализма, воспитанного великим Ренессансом искусства. Его триумф из Рима - Париж, Вена, Берлин - был беспримерным по своему грандиозному подъему эклектического торжества всех академий искусств Европы.

Это был расцвет академий; они были на высоте задачи: оценить великое в культуре искусства. Наша Академия художеств, как и все, что относилось к изучению и насаждению у нас драгоценных откровений Духа, шла об руку со всею Европою.

Наша Академия художеств пела в честь Брюллова сочиненные для него кантаты, венчала его лаврами и торжественно провозгласила его гением.

Гордилась она им по всей справедливости, так как все предшественники и современники Брюллова, истинные жрецы академического культа - Комучини, Давид, Энгр, Корнелиус и другие подвизавшиеся тогда псевдо-классики не были на высоте брюлловских знаний форм, энергии, смелости и особенно жизни, которую вливал гигант Брюллов в охладевший уже псевдо-классицизм.

Сейчас, в разгул дилетантизма и заразы анархической чепухой в искусстве, великих достоинств Брюллова даже оценить некому. Апеллес, Рафаэль, Мейсонье, Фортуни - вот величины, которым равен Брюллов, и никто из компетентных не усомнится в гениальности этих великих художников.

Так как Куинджи по своим свойствам есть гений первого рода, то и рассуждения о гении второго рода я вычеркиваю, чтобы не отвлечься от сути предмета.

Как трудно писать и пером!.. Я чуть было не вдался в историю живописи нашей, прошлого столетия, чтобы окружить моего гения соответствующим фоном, но по недосугу (радуйтесь, читатель!) сосредоточиваюсь на одной могучей фигуре.

Начиная с 40-х, в 50-х и 60-х годах прошлого столетия повсеместно, во всей Европе, над всем всплыла идея национализма: не только в общественной жизни, даже и в искусстве она задавала тон.

А у нас особенно: поставленная монументально славянофилами Москвы идея русской особенности и духовной высоты свято царила в литературе и идейно возвышала наше искусство (Гоголь, Иванов, Герцен, Ге).

Куинджи, при его колоссальном уме и цельности натуры, засветился этими же идеалами и со всею искренностью самородка уверовал в великое призвание русского человека, русского художника, а поэтому и как пейзажист поставил себе идеалом произвести в этом роде нечто еще невиданное в живописи.

Свет - очарование, и сила света, его иллюзия стали его целью.

Конечно, вся суть этого явления заключалась в самом Куинджи, в его феноменальности, личной, врожденной оригинальности. Он слушал только своего гения - демона.

Но гений его был в полной гармонии с общим брожением, и он инстинктивно сливался с общей пульсацией новых требований и от искусства.

Общее настроение интеллигенции того времени, особенно под влиянием проповедей Стасова, жаждало во всем новых откровений; время было бурное, как перед рождением луны в воздухе. И в нашем искусстве ощущалось страстное желание нового вида, новой вехи, новой дороги. Старая, - с гением завершителем К. Брюлловым, - была пройдена и развенчана даже. Настроение ожидания созрело. И в половине 70-х годов, как серп молодого месяца, впервые заблестел на нашем небе новый гений…

Все шло, как по писаному. Поднялись вихри, полетел вверх всякий сор; непогоды и ветры нагнали ливни - молодик омывался. И гений в своей среде, как и полагалось, не миновал искуса; герою надо было победить много гадов и трудностей, а на смелом ходу вытаскивать много дреколий из колес своей торжественной колесницы…

Все преодолел сам герой. И к началу 80-х годов молодой месяц достиг уже полнолуния, ярко освещал собою все наше небо и тревожил таинственным блеском всю нашу землю.

Как сказано выше, я буду держаться только сферы пейзажной живописи и не отвлекаюсь ни Ивановым, ни Верещагиным, ни Федотовым, ни Венециановым, ни Перовым (эти замечательные имена подлежат особому рассуждению). Выпускаю также определение, с моей точки зрения, таких талантов пейзажа, как: Щедрин, Айвазовский, Васильев и Шишкин, как подвизавшихся в живописи традиционным путем, и останавливаюсь на Куинджи, как на совершенно новом явлении в пейзажной живописи.

Тогда жизнь учащейся искусству молодежи лепилась в карнизах и чердаках Академии художеств, где скромным бедняком появился и А. И. Куинджи.

И появления его вначале никто не заметил. Он был с большими недочетами в образовании, односторонен, резок и варварски не признавал никаких традиций, - что называется, ломил вовсю и даже оскорблял иногда традиционные святыни художественного культа, считая все это устарелым.

Как истинный гений-изобретатель, он шел только от своего природного ума, верил только в свои личные воззрения на искусство, и на товарищей он влиял менторски. Никогда у него не могло быть даже мысли работать скромно в своей специальности, довольствоваться камнем, лично им положенным, в бесконечной лестнице, ведущей к совершенству в искусстве. Его гений мог работать только над чем-нибудь еще неизвестным человечеству, не грезившимся никаким художникам до него. Академические рисовальные вечера он не посещал; научные лекции наших тогдашних курсов (растянутых на 6 лет) также его нисколько не интересовали. До всего он доходил собственным умом. Но только после посещения Валаама, где он проработал с натуры все лето и откуда привез превосходные этюды, началась его оригинальная творческая деятельность.

С первой же вещи "Валаама" его небольшие картинки вызывали большие споры, привлекали массы публики и отделялись от всего, что было с ними одновременно на выставках, таким сильным, своеобразным впечатлением, что, казалось, вся выставка уходила куда-то далеко, и одни картинки Куинджи были центральным явлением. Вся публика стояла у его картинок и не могла уже заметить ничего интересного после этих неожиданных, разнообразных и сильных впечатлений.

Вот его первая небольшая картинка. Идет дождик - обложный, хронический. По глиняному раскисшему косогору ползет тележенка, едва вытаскиваемая клячонкой. Какой-нибудь наймит-возница слез с тележки и босыми ногами чвякает по глиняным, стекающим вниз ручьями лужам, формуя в грязи свои подошвы, пятки и пальцы, рядом с колеями от колес… Вправо - черешни за плетнем, по-осеннему, без листьев. Особенно много говорили и писали о другой. Выжженная желтая степь, ровная, тянется в одну линию; разве только будяк где-нибудь нарушит ее горизонтальность, да орел в небе мелькнет точкой на необъятном горизонте. И так поэтична эта золотистая равнина, так втягивает зрителя надолго, что не хочется ему оторваться от этой фатальной жизни земли, самой по себе. Ничего картинного в привычном смысле нет, - глазу остановиться не на чем… И никогда никому из художников до Куинджи не могла прийти в голову такая неблагодарная тема для картины. Никакой картины тут не было, а была живая правда, которая с глубокой поэзией ложилась в душу зрителя и не забывалась. И после этой правды Жизни Земли зритель уже не мог остановиться ни на каких красиво скомпонованных картинах пейзажей - изысканных красот природы. Все казалось избитым до пошлости. Зритель уже бредил степью Куинджи целую неделю и более.

Некоторые картины его ставили на дыбы благовоспитанных зрителей: особенно вот эти простые малороссийские хаты, что с особой пластичностью поместились на круче, как на пьедестале; за ними густые массы темной зелени груш делают глубокий бархатный фон всей картинке. Картина залита такими горячими лучами заходящего солнца, при которых темная зелень кажется гранатного цвета… Сколько споров возбуждал этот чистый, горячий свет на белых хатах, щедро нарумяненных финальным лучом заката! Куинджи упрекали все тонкие эстеты в бестактности - брать такие резкие моменты природы, от которых больно глазам. Но никто не думал о своих глазах: смотрели не сморгнув - не оторвать, бывало…

Помню, перед этой картиной кто-то спросил И. М. Прянишникова (жанриста), какого он мнения о цвете этой зелени черно-гранатной, под этим лучом?

- Я думаю, что такое освещение было до Рождества Христова, - отшутился он.

Куинджи никоим образом нельзя упрекнуть в однообразии.

Вот опять серая и самая скучная картина приазовской степи.

"Чумацкий тракт". Растворился чернозем "по ступицу"; волы едва вытаскивают тяжелый воз с солью своим мерным, тягучим шагом. Моросит. И по всей извивающейся по необъятному простору степи дороге, полной густой грязи, тянутся нагруженные солью фуры одна за другой… И опять та же бесконечная, беспросветная правда степи. Шесть недель шел чумак за тяжелыми возами своих товарищей-волов. Пропитав дегтем суровый холст своей домодельной рубахи (от нечисти), он и сам был цветом близок к своей мазнице, висевшей под телегой. Чернозем так впитывается в морщины и поры тела на его лице, что весь он кажется прорисованным чернилами каким-то архаическим рисовальщиком.

У каждого, кто помнит выставки Куинджи, рисуется свое особое впечатление; всего припомнить нет возможности. Я буду бесконечно рад увидеть выставку работ Куинджи, чтобы сравнить впечатление 30 лет назад с теперешним - от всех его трудов, даже неизвестных художественному миру.

Думаю, что все это теперь покажется таким скромным, столь распространенным, знакомым, что о прежней буре раздоров - от разнообразных взглядов на небывалое, оскорбленных традиций искусства - никто не в состоянии вообразить даже. Все покажется преувеличенными россказнями - кто же этого не видал?

Труднее всего вообразить в наше время новизну всех этих мотивов - еще бы; они так подхватывались и так пускались в ход! - и силу первого впечатления и особенно - сногсшибательную своеобразность особой художественной самобытности. Вся стая работавших тогда пейзажистов ждала и с жадностью набрасывалась на каждый новый эффект мага и волшебника. Разругав громко на все корки Куинджи за всякое его выступление, противники не могли удержаться от подражания и наперерыв, с азартом старались выскочить вперед со своими подделками, выдавая их за свои личные картины. И были покупатели, были издатели этих контрафакций, торговали бойко!..

Но главным камнем преткновения для хищников была иллюзия тона в оригиналах и сила гармонии к теням света. Тут уже предполагали секрет и старались постичь его даже умные, даже почтенные, художники.

С особенной, лихорадочной тряской следил за Куинджи художник В. Д. Орловский. Сам сильный художник, много учившийся не без успеха (он мог вместе с пушкинским Сальери сказать: "Музыку я разъял, как труп; гармонию проверил алгеброй…"), Орловский недосыпал, недоедал - как на огне горел - не мог понять, чем Куинджи достигает такой иллюзии света и такого общего тона картины, чем он так могущественно завладевает целою толпою зрителей и заставляет ее самозабвенно неметь от восторга перед его картинами. Встречая Куинджи, он весело пожирал его недоуменным жадным взглядом своих больших серых глаз навыкате и не мог скрыть от товарища - признался, что он сугубо работает над раскрытием секрета его - Куинджи; он расскажет ему, как только достигнет. Куинджи весело и громко, как только он мог хохотать - заразительно-симпатично, смеялся при этом обещании откровенного товарища раскрытия его секрета, которого он сам не подозревал в себе.

Однажды Орловский, озабоченный, но торжествующий, веселый, еще издали делал Куинджи знаки и приглашал идти за ним. Куинджи даже раздумье взяло: идти ли? Пожалуй, рехнулся чудак, да еще убить собирается. Но Орловский имел вид такого счастливого таланта от удачи и так любовно глядел на Куинджи, что он последовал за ним в мастерскую (Боголюбовскую), в Академию художеств.