* * *

Советник германской миссии в Москве доктор Рицлер вспоминал в мемуарах о таком эпизоде. В мае - июне 1918 года многие большевики были, по его словам, близки к панике и собирались бежать из Москвы. Заместитель наркома иностранных дел Лев Карахан, если верить Рицлеру, в это время даже спрятал оригинал Брестского договора в своем столе - он якобы собирался бежать в Америку и там продать этот уникальный документ, надеясь заработать огромные деньги на автографе кайзера Вильгельма, чья подпись стояла под договором.

Весной - летом 1918 года положение Советской республики было действительно крайне сложным. Троцкий тогда сказал одному из работников германской миссии: "Мы уже фактически покойники, теперь дело за гробовщиком". В стране разгоралась Гражданская война, а Москва буквально кишела всевозможными реальными и потенциальными заговорами. Одни (как германская миссия во главе с Мирбахом) пытались перетянуть большевиков на свою сторону, другие - привести к власти антигерманские силы. Так, в столице Советской России активно действовала британская миссия во главе с Локкартом. На связи с ним состоял, но работал автономно английский разведчик Сидней Джордж Рейли. Под именем "комиссара по перевозке запасных автомобильных частей товарища Рейлинского" он заводил самые разнообразные знакомства, собирал информацию для Лондона и планировал заговор против большевиков.

Французские спецслужбы представлял капитан 2-го ранга Анри Вертамон. По одной из версий, именно он стоял за мятежом Чехословацкого корпуса в Сибири и снабжал деньгами "Союз защиты родины и свободы" известного эсера и террориста Бориса Савинкова. В июле 1918 года усилиями Савинкова будет организовано антибольшевистское восстание в Ярославле.

Несмотря на это обилие агентов, шпионов, заговоров, большевики оказались тоже не лыком шиты.

Левые эсеры яростно ругали Ленина и его правительство за то, что они все свои решения якобы согласовывают с "империалистом Мирбахом". "Россия управляется не рабоче-крестьянским правительством, а германским империализмом в лице Мирбаха и Эйхгорна", - возмущенно говорил один из лидеров левоэсеровской партии Борис Камков.

Давно знавший "вождя мирового пролетариата" меньшевик Юлий Мартов отмечал, что в Ленине боролись два человека - "безудержный революционер семьдесят третьего дня Парижской коммуны" (продержавшейся, как известно, 72 дня) и "трезвый государственный деятель". Но если по таким качествам, как революционная одержимость и преданность своим идеям, лидеры левых эсеров, возможно, и превосходили Ленина-революционера, то до Ленина-реального политика им было очень далеко. Да и не только им.

Хотя советское правительство и подписало мир с Германией, до лета 1918 года оно вело довольно сложную дипломатическую игру, не лишая Лондон и Париж надежд на то, что при определенных условиях Россия снова вступит в войну с немцами. В Париже и Лондоне несколько месяцев колебались - поддерживать Ленина или все-таки сделать ставку на его противников. "До тех пор, пока существует немецкая опасность, я готов рискнуть на сотрудничество с союзниками, которое временно будет выгодно для обеих сторон, - говорил Ленин Локкарту. - В случае немецкой агрессии я соглашусь даже на военную помощь".

Между тем большевики постоянно сталкивали дипломатов и агентов двух лагерей и, как отмечал все тот же Локкарт, находили в этом "детское удовольствие". Он писал в мемуарах:

"Если им хотелось досадить Мирбаху, они принимали меня первым. Если они за что-нибудь были обижены на британское правительство, они миндальничали с Мирбахом и заставляли меня ждать.

Если немцы были слишком настойчивы в своих требованиях, большевики угрожали им интервенцией с союзниками.

Если союзники старались навязать интервенцию большевикам, они рисовали ужасную картину опасностей наступления немцев на Москву.

Так как ни немцы, ни союзники не могли остановиться на какой-то определенной и ясной политике по отношению к России, у большевистской дипломатии были все преимущества…

Меня начали настойчиво понуждать сделать все возможное, чтобы обеспечить согласие большевиков на военную союзническую интервенцию в России.

Момент был неблагоприятен, но еще не совсем прошел. Были еще некоторые факторы в нашу пользу, и самый значительный из них - это поведение немецких войск на занятой ими территории".

Охлаждение отношений между большевиками и представителями Антанты началось летом 1918 года - с началом восстания Чехословацкого корпуса. В Москве считали, что это - следствие заговора недавних союзников России против советской власти. Надо сказать, что и Антанта к этому времени начала окончательно склоняться к военной интервенции в Россию и свержению правительства Ленина.

Ну а что касается Брестского мира, то Ленин почти открыто после его подписания заговорил о том, что это всего лишь "временная передышка" в подготовке мировой революции. Конечно, с одной стороны, в этом была политическая игра, рассчитанная на противников договора. С другой - Ленин и сам был убежден в том, что Брестскому миру скоро придет конец.

Управляющий делами Совнаркома Владимир Бонч-Бруевич вспоминал, что, когда из Берлина был получен типографски оформленный текст мирного договора на русском и немецком языках, он тут же понес его Ленину. Тот взял книжку в руки, посмотрел и, смеясь, сказал: "Хороший переплет, отпечатано красиво, но не пройдет и шести месяцев, как от этой красивой бумажки не останется и следа. Не было более непрочного и нереального мира, чем этот. Немцы стоят у последней ступеньки своего военного могущества, и им суждено пережить величайшие испытания. Для нас этот мир сослужит огромную службу: мы сумеем укрепиться в это время. Отошлите эту нарядную книжечку товарищу Чичерину для его коллекции".

Что же, Ленин оказался прав на все сто процентов. К договору с Германией и "похабному", по его словам, миру он относился более чем прагматично. Этой прагматичности Ленина-политика - причем во всем - левые эсеры так и не смогли принять. Их сжигало чувство революционного нетерпения, и в итоге сожгло окончательно.

Однако пока Германия еще не начала переживать "великие испытания", чекисты внимательно следили за ее послом в Москве, подозревая, что немцы начнут плести интриги и помогать контрреволюционерам. И в общем-то были правы в своих подозрениях.

Позже, давая показания по делу об убийстве Мирбаха, заведующий отделом по борьбе с контрреволюцией ВЧК Мартин Лацис так рассказывал о назначении Блюмкина в эту организацию: "Он был откомандирован ЦК ПЛСР на должность заведующего "немецким шпионажем", то есть отделением контрреволюционного отдела по наблюдению за охраной посольства и за возможною преступною деятельностью посольства".

Точнее говоря, Блюмкин был назначен руководителем секретного отделения по наблюдению за посольством Германии. Отделение входило в Отдел по борьбе с контрреволюцией, который сначала возглавлял Иван Полукаров, а с 20 мая 1918-го - Мартин Лацис. В нем насчитывалось около тридцати сотрудников.

"Блюмкин проявлял большую активность". Чекист

В 1918 году в Москве и Петрограде ходила такая частушка:

Мальчик просит папу, маму:

"Дайте сахар и чайку". -

"Замолчи, кадет поганый,

Отведу тебя в ЧеКу".

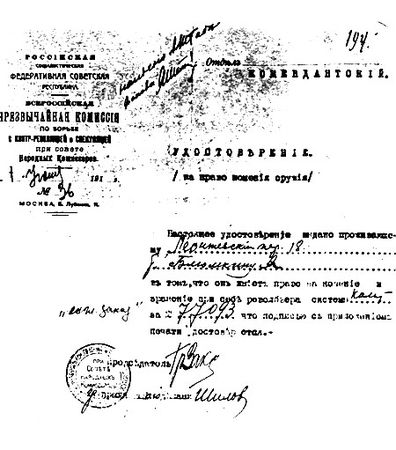

Когда именно в "ЧеКу" пришел Блюмкин? Мартин Лацис в показаниях по делу о левоэсеровском выступлении 6 июля 1918 года в Москве сообщает: "Блюмкин начал работать в комиссии в первых числах июня месяца". Тогда же в ВЧК ему выдали этот документ:

"Удостоверение /на право ношения оружия/

Настоящее удостоверение выдано проживающему по адресу Леонтьевский пер., 18, т. Блюмкину Я., в том, что он имеет право на ношение и хранение при себе револьвера системы "кольт" за № 77093 (напротив номера пометка "англ. заказ". - Е. М.), что подписью с приложением печати удостоверяется".

Удостоверение за номером 36 подписали левый эсер Григорий Закс - член Коллегии ВЧК (вероятно, за Дзержинского, так как подпись стоит против должности "председатель"; одно время он исполнял обязанности "товарища Председателя ВЧК", то есть заместителя Дзержинского), а за управляющего делами - некто Шилов. Документ выдан 1 июня, но год не указан (очевидно, что 1918-й). Удостоверение напечатано по старым правилам русского языка - с твердыми знаками, "ятями" и буквой "i".

И еще. Пометка об "английском заказе" позволяет уточнить, какой именно пистолет получил Блюмкин, - тогда это было суперсовременное и мощное оружие.

Наверняка многие знают - хотя бы по фильмам о Гражданской войне, - что основным личным оружием красных командиров, белых офицеров, чекистов, милиционеров, бандитов и т. д. был револьвер системы "наган". Он состоял на вооружении русской армии с 1895 года, затем на вооружении РККА и Советской армии - аж до конца Великой Отечественной войны (а милиционеры, инкассаторы, геологи им пользовались гораздо дольше).

Был еще не менее знаменитый и более мощный, чем "наган", "маузер С96" в деревянной кобуре. Широкого распространения в армии он не получил из-за большого веса и сложного устройства, но матросы, комиссары, командиры и чекисты любили носить это мощное и эффектное оружие. Таким и остался образ "классического чекиста" в кино и литературе - в кожаной куртке и с маузером на боку.

Но Блюмкин получил в ЧК не наган и не маузер.

Удостоверение на право ношения оружия, выданное т. Блюмкину Я. в ЧК 1 июня 1918 года

В 1911 году на вооружение американской армии был принят самозарядный пистолет Кольта калибра 11,43 миллиметра. Тогда же им заинтересовалось и русское военное ведомство. Пять лет спустя, по просьбе русских союзников, британское правительство разместило в Америке заказ на 100 тысяч пистолетов. Летом 1916 года первые партии кольтов были отправлены в Россию через Великобританию. До Февральской революции Россия получила более сорока семи тысяч пистолетов. На рамке с левой стороны у этих пистолетов штамповалась надпись "Англ. заказъ". Правда, в России эти самозарядные пистолеты с привычными сегодня сменными обоймами в рукоятке (с "толстенькими", по выражению Валентина Катаева, патронами) тогда тоже именовались револьверами.

Именно такой вот кольт за номером 77093 и был выдан Блюмкину. Потом о нем тоже будут вспоминать как о "чекисте с маузером на боку", но начинал он свою карьеру в ЧК с американским пистолетом. Эффектное оружие - бой резче, чем у "нагана", калибр больше, скорострельность выше, да и к тому же производит куда более сильное впечатление, чем привычный револьвер. Для Блюмкина, всегда придававшего большое значение внешним эффектам, это было немаловажно.

* * *

Сведений о службе Блюмкина в ЧК до 6 июля 1918 года известно очень мало. Возможно, из-за одного весьма странного обстоятельства.

Бывший начальник Центра общественных связей ФСБ Александр Зданович в книге "Свои и чужие. Интриги разведки" указывает, что в архиве ФСБ, в деле, где сосредоточены протоколы заседаний президиума ВЧК, решавшего все основные ее задачи и организационные вопросы, за протоколом от 20 мая 1918 года сразу следует протокол от 1 октября. Остальные исчезли неизвестно куда.

"Чтобы исчезли документы за четыре с лишним месяца - это просто невероятно, - замечает несомненно компетентный автор, генерал-лейтенант госбезопасности. - И каких месяца - данный период отмечен не только созданием контрразведки, назначением Блюмкина… но и такими исключительно важными для истории нашей страны событиями, как убийство германского посла графа Мирбаха, левоэсеровский мятеж, аресты союзнических дипломатов, включая Локкарта, убийство руководителя Петроградской ЧК Урицкого, покушение на жизнь председателя СНК Ленина, объявление вслед за этим красного террора".

Действительно, странно. Возникает впечатление, что архивы потом "подчистили". Что именно из них хотели убрать - остается только догадываться. Вполне возможно, что эта, опасная для "чистильщиков" информация и не имела отношения к Блюмкину, а всё, что касалось его назначения в ВЧК, было изъято "за компанию". Одно очевидно - в первый год после революции происходило много такого, что потом никак не вписывалось в рамки канонического изложения ее истории.

В 2007 году в Москве вышел в свет пухлый том документов - более семисот страниц - "Архив ВЧК", в котором были опубликованы и протоколы заседаний коллегий отделов этого ведомства. В том числе и Отдела по борьбе с контрреволюцией, в который входило и отделение Блюмкина. Но никаких документов за период с 20 мая по 27 июля 1918 года в сборнике тоже нет.

Считается, что Блюмкину покровительствовал его товарищ по партии и заместитель Дзержинского Александрович. Именно он предложил назначить Блюмкина начальником отделения по борьбе с международным шпионажем. В своих показаниях Следственной комиссии при ВЦИКе, созданной в связи с событиями 6 июля 1918 года, Дзержинский это подтверждает: "Блюмкин был принят в комиссию по рекомендации ЦК левых эсеров для организации в отделе по борьбе с контрреволюцией контрразведки по шпионажу".

В этом назначении тоже много странного с точки зрения сегодняшнего дня. Восемнадцатилетнего молодого человека ставят на весьма важный пост в контрразведке. В прежние, дореволюционные, времена, чтобы оказаться на подобной должности, офицерам соответствующих служб приходилось доказывать свои способности не один год. А что весной 1918 года было известно о Блюмкине? Практически ничего. Молодой боевой командир (таких тогда было много), левый эсер, участвовавший в какой-то мутной истории с экспроприацией денег на Украине… Вот, по сути, и всё.

Конечно, все это можно объяснить логикой той революционной эпохи, когда главнокомандующим армией мог стать прапорщик Крыленко, военно-морским министром - матрос Дыбенко, банком распоряжаться - рабочий, а контрразведкой - едва достигшие двадцатилетия боевики с туманной биографией. И все же непонятно: почему Блюмкина даже не удосужились проверить как следует? Трудно представить, чтобы Дзержинский и его коллеги-большевики по ВЧК всерьез считали, будто рекомендации ЦК партии левых эсеров более чем достаточно.

Позже все они в один голос будут говорить, что с самого начала не очень-то доверяли Блюмкину. "Я Блюмкина особенно недолюбливал и после первых жалоб на него со стороны его сотрудников решил его от работы удалить", - заявлял, к примеру, Лацис. А Дзержинский вообще сказал следующее: "Блюмкина я ближе не знал и редко с ним виделся". Не очень убедительно.

Кстати, сам Блюмкин в автобиографии утверждал прямо противоположное: "Вся моя работа в ВЧК по борьбе с немецким шпионажем, очевидно, в силу своего значения, проходила под непрерывным… наблюдением председателя Комиссии т. Дзержинского и т. Лациса. О всех своих мероприятиях (как, например, внутренняя разведка в посольстве) я постоянно советовался с президиумом Комиссии…"

В целом со стороны Дзержинского и Лациса все это напоминает довольно неуклюжие попытки оправдаться в халатном отношении к делу и кадровому вопросу. Если, конечно, не подозревать руководителей ВЧК в чем-то большем. Например, в согласии с тем, что сделает Блюмкин в июле 1918-го. Но об этом мы еще поговорим.

* * *

Заняв пост начальника отделения, Блюмкин с головой погрузился в новую работу. Даже Лацис, когда давал показания Следственной комиссии после убийства Мирбаха, признавал, что Блюмкин проявлял большую активность, стремился расширить свое отделение "в центр Всероссийской контрразведки" и не раз подавал в Комиссию свои проекты. "Но там, - подчеркивал Лацис, - голосами большевиков <они> были провалены. В моем отделе я Блюмкину не давал ходу".

И здесь загадка. Если Блюмкин подавал несерьезные в профессиональном отношении проекты, то почему так и не сказать? А если проекты были полезны, то почему их проваливали именно большевики? Трудно понять, что происходило на самом деле. По данным Александра Здановича, в архивах ФСБ почему-то не сохранились ни "проекты Блюмкина", которые он подавал в ВЧК, ни вообще бумаги отделения "по борьбе с международным шпионажем".

Однако о кое-каких успехах Блюмкина сведения все же сохранились. Он, например, прилагал много усилий для того, чтобы получить схему планировки здания германского посольства. И это ему удалось.

Однажды в кабинете Блюмкина появился человек с чемоданчиком. Звали его Александр Исаевич Вайсман, и служил он монтером в компании "Московское общество электрического освещения 1886 года". У Вайсмана имелась подписанная Дзержинским бумага с разрешением на проверку электрооборудования в здании ВЧК.

Хозяин кабинета, сам по первой специальности электротехник, с ним разговорился. И тут выяснилось: в район, который обслуживает компания Вайсмана, входит и особняк германского посольства. Более того, сам Вайсман имел право его посещать для проверок оборудования и проведения ремонтных работ.

Блюмкин очень быстро завербовал монтера. Он составил для него целую инструкцию о том, что именно нужно разузнать при очередном посещении посольства:

"I. Проверить донесение о находящемся в доме складе оружия. По сведениям, он находится в одной из пристроек: конюшне, каретнице, сарае.

II. Узнать:

1. Подробный план дома и начертить его на бумаге.

2. Имеется ли в доме тайное радио?

3. Технику приема посетителей (принимает ли сам Мирбах или его секретари). Кто может проходить к самому Мирбаху?

4. В какой комнате (ее расположение от передней) находится и занимается Мирбах. Есть ли в его кабинете несгораемый шкаф?

5. Характер посетителей, приходящих в посольство.

6. Приблизительная численность служащих посольства.

7. Охраняется ли здание и кем? По сведениям, среди охраны есть русские. Кто превосходит численностью?

8. Общее впечатление".

Отказаться от предложения, сделанного одним из начальников из всемогущей и обладающей зловещей репутацией ЧК, Вайсман не посмел. Так что в один прекрасный день в особняке Берга появились два человека в рабочих спецовках. Они показали немцам разрешение на работу в здании их миссии (интересно, кем оно было выдано?) и сказали, что им необходимо проверить электропроводку. Видимо, монтеры все же вызвали у немцев определенные подозрения - после этого визита они решили изменить правила безопасности в посольстве. Теперь, как писал в дневнике майор фон Ботмер, "были даны строгие указания никого не пускать без проверки допуска, оформляемого компетентными органами, не допускать работу в здании без надзора". Но было уже поздно. Эти рабочие приходили "от Блюмкина".