* * *

Получив известие о смерти Мстислава, Юрий немедленно сослался со своим братом Андреем. Они конечно же знали или догадывались о замыслах старших братьев. Через преданных людей в Киеве, Новгороде и Переяславле Юрий узнавал подробности происходящего, следил за каждым шагом Ярополка и Всеволода. Ему стало известно о том, что Всеволод выехал из Новгорода. Затем - о его прибытии в Киев, о переговорах с дядей. ("В то же лето Ярополк приведе Всеволода Мстиславича из Новагорода и да ему Переяславль по хрестьному целованью, акоже ся бяше урядил с братом своим Мстиславомъ по отцю повеленью…" - свидетельствует летописец. Другой, более поздний автор добавляет: "…приведе… братаничя своего Всеволода Мстиславичя из Новагорода к себе в Киев, и мало дръжав его у себе, и да-де ему Переаславль…") И потому, когда Всеволод, во исполнение договоренности с дядей, летом 1132 года отправился в Переяславль, Юрий и Андрей были уже наготове. Они опоздали совсем на немного. И спустя несколько часов после прибытия Всеволода Переяславль встречал уже других гостей - незваных и совсем не дружелюбных, вооруженных до зубов и готовых к пролитию крови. Начавшись как праздник, этот день закончился разгулом насилия, убийствами и грабежами… А дальше круговерть событий захлестнула и Всеволода, и Юрия, и остальных князей Мономахова рода.

Летописи, как всегда, кратко фиксируют происходящее. Но страсти пробиваются даже сквозь скупые летописные строки. "С заутрья" Всеволод "сел" в Переяславле, "а до обеда выгна и (его. - А.К.) Гюрги, приехав с полком на нь…". Позднейшие летописцы более подробны: "Всеволоду же седшу в Переяславли по заутрени, Георгий же Володимеричь того же утра пришед, и до обеда еще согна Всеволода с Переяславля, а сам седе в нем…" И еще: "Всеволод же Мстиславичь по заутрени в неделю (то есть в воскресенье. - А, К.) вниде в Переаславль, и седе в нем; и того дни до обеда прииде на него другый дядя его Юрьи… и согнаша его с Переаславля, и много убийства сътвориша…"

Подоплеку событий раскрывает новгородский летописец, автор так называемой Новгородской Первой летописи старшего извода. Именно он, единственный, упоминает об участии в захвате Переяславля брата Юрия Андрея: "…ходи Всеволод в Русь Переяславлю, повелением Яропълцем… И рече Гюрги и Андреи: "Се Яропълк, брат наю (наш. - А.К.), по смерти своей хощеть дати Кыев Всеволоду, братану (то есть братаничу, племяннику. - А.К.) своему"; и вы-гониста (двойственное число. - А.К.) и ис Переяславля…"

Всеволоду пришлось покинуть город. Сражения между его немногочисленной дружиной и "полком" дяди, по-видимому, не было, однако какие-то убийства и грабежи в городе все же произошли. Всеволод вновь отправился в Киев, к Ярополку, а оттуда в Новгород. Позднейший автор его Жития (XVI век) так, излишне витиевато, писал об этом: "Ненавидяй же искони добра роду человечю враг диявол, многи скорби и напасти наводя праведным и своими злыми мечьты межуусобныя брани воздвизая в сродницех и пакости творяше святым, в то же время подвижеся на блаженнаго князя Всеволода стры[и] (дядя. - А. К) его великий князь Георгий Владимеричь, рекомый Долгорукий Манамашь, умысли, яко да сам державствует в Переславли, идеже блаженный князь Всеволод живяше. И еже умысли, то и сотвори: прииде ко граду Переславлю с силою многою, хотя прияти град. Святый же князь Всеволод, слыша брань хотящую быти, и великим терпением преодолеваше, и ни мало противися стрыю своему, и на Бога все упование полагайте. Ничьто же зла умысли и брани не сотвори. Но яко Авраам изыде от земьля своя, тако и сей святый изыде из града Переяславля, а град остави стрыю своему, великому князю Георгию Владимеричю Долгорукому, поминая Господне речение: "Аще гонят вас из града сего, бегайте во другий". И тако благодарствуя Бога, отшед в Великий Новград…"

Эта уступка дорого стоила Всеволоду. По возвращении в Новгород он был встречен крайне враждебно. В вину князю поставили сам факт ухода из города, нарушение им же данного обещания княжить в Новгороде до самой своей смерти ("а целовав крест к новгородцем, яко "хоцю у вас умерети""). "…И бысть встань (восстание, мятеж. - А.К.) велика в людьх… выгониша князя Всеволода из города". Правда, на сей раз новгородцы одумались и вернули князя с дороги. Но авторитет Всеволода был поколеблен. И спустя четыре года новгородцы, среди прочих "вин", припомнят ему и попытку уйти на княжение в Переяславль и навсегда изгонят из своего города.

Впрочем, нас интересует сейчас не столько Всеволод, сколько Юрий. А потому вернемся к переяславским событиям.

Князь Ярополк Владимирович постарался разрешить переяславский кризис, не прибегая к силе. Но сделать это было чрезвычайно сложно. Между Киевом и Переяславлем зачастили скорые гонцы, и наконец решение, хоть в какой-то степени приемлемое для участвующих в конфликте сторон, было найдено. Правда, для этого Ярополку пришлось и самому собирать войско, угрожая брату войной. Княжение Юрия в Переяславле продлилось чуть больше недели. На восьмой день под давлением киевского князя Юрий согласился покинуть город, и братья целовали крест друг другу. "И седе Гюрги днии 8, - сообщает летописец, - и выведе и Ярополк хрестьнаго ради целованья, и посла по другаго Мстиславича [по Изяслава] в Полтеск, и приведе и с клятвою… И приде в Переяславль на Госпожин день (то есть на Успение Пресвятой Богородицы, 15 августа. - А.К.)". В позднейшей Никоновской летописи (XVI век) сообщается несколько по-другому: "…И посла на него (на Юрия. - А.К.)… силу многу, и выведе его ис Переаславля крестнаго ради целованиа…" Так за короткий срок Переяславль в третий раз поменял своего владельца.

Вокняжение в Переяславле Изяслава Мстиславича можно рассматривать как своего рода компромисс, ибо Изяслав, будучи вторым сыном Мстислава Великого, не обладал на тот момент никакими правами на Киев. Для Ярополка же это была последняя возможность исполнить прежний договор со старшим братом, сохранить хотя бы "отчий" Переяславль за его потомством.

Но в конечном итоге от такого решения проиграли все. Изяслав, покинув Полоцк, оставил в нем своего младшего брата Святополка. Однако у того не хватило сил удержать город. Полочане изгнали Святополка и призвали на княжение представителя местной династии, князя Василька Святославича - одного из тех полоцких князей, кто сумел избежать высылки в Византию в 1129 году. Так спустя пять лет после победы Мстислава Великого над полоцкими князьями и спустя три года после окончательного, как казалось, присоединения Полоцкой земли к Киевскому государству Мономашичи потеряли ее - и теперь уже навсегда.

Да и утверждение в Переяславле сына Мстислава - пускай не старшего, Всеволода, а второго, Изяслава, - вовсе не входило в планы Юрия. В этом его готов был поддержать не только Андрей, но и другой их брат, Вячеслав. Ярополку, таким образом, пришлось "улаживаться", то есть заключать договор, уже не с одним Юрием, а со всеми братьями. И, в соответствии с новым договором, он передал Переяславль Вячеславу, а Изяслава "с нужею" (то есть силой) вывел из города. Вернуть племяннику утерянный Полоцк Ярополк уже не мог. А потому, чтобы хоть как-то удовлетворить его, он прибавил к Минску, единственной оставшейся части его прежних владений, Туров и Пинск - прежнюю волость ушедшего в Переяславль Вячеслава. По сведениям авторов Никоновской летописи, соглашение на этот счет было заключено братьями зимой 1132/33 года: "Toe же зимы Ярополк созва к себе братию свою и глаголаше им, да не обидят братаничев своих… И даша братаничю своему Изяславу Мстиславичю Туров, Дрочев, Пинеск к Менску, предней власти его… Даде же ему Ярополк и множество даров: жемчюг, злато, сребро, ризы, кони, доспех, и чествовав его много, и отпусти его на предиреченныа грады его". Братья же Ярополка, князья Мономашичи, добавляет В. Н. Татищев, "неразсудно злобствовали на сих сыновцев своих, Мстиславлих детей, и не хотели им по отце нигде удела дать. Но Ярополк по обесчанию ко отцу их, елико мог, их засчисчал и обидеть не допусчал". Более других "злобствовал" Юрий: "хотя лучший предел во всех его братьях имел, - продолжает Татищев, - но, не довольствуяся тем, а паче ненавидя сыновцов своих Мстиславичев, не токмо сам, сколько мог, смоленского Ростислава обидел, но на Изяслава и протчих их братей братью свою возмусчал".

Как выяснилось очень скоро, решение, принятое братьями, вновь оказалось совершенно неудовлетворительным и не устроило никого - ни самого киевского князя Ярополка, ни его чересчур энергичного и воинственного племянника Изяслава, ни Юрия, по-прежнему мечтавшего о "златом" киевском столе, ни даже простодушного Вячеслава, для которого княжение в Переяславле оказалось непосильной ношей.

Спустя год Вячеслав покинул город. Правда, летописные известия за 1133-1134 годы довольно путаны и не позволяют с полной ясностью представить картину того, что происходило тогда в Русском государстве.

В 1133 году Ярополк отослал Изяслава в Новгород к брату Всеволоду, "и даша дани печерьскые и от Смолиньска дар, и хрьст целоваша". По всей вероятности, Ярополк попытался попросту откупиться от своего племянника - причем за счет его собственных братьев (в Смоленске, напомним, княжил брат Изяслава Ростислав, а в Новгороде - куда и поступала "печерская", точнее "печорская", дань - Всеволод). Взамен Изяслав должен был оставить только что переданный ему Туров. Из его новых владений за ним сохранялся лишь Минск. Очевидно, Вячеслав так и не примирился с потерей Турова - главного города своей бывшей волости. Во всяком случае, уход племянника он воспринял как повод для возвращения в свой город. По не совсем обычному выражению летописца, в том же году "поча лишатися Вячеслав Переяславля". Ярополк, как мог, удерживал его. "Седи, не волнуася, - будто бы посылал он сказать брату. И добавлял, укоряя: - Не взимай нрава половецкаго". На этот раз Ярополку удалось уговорить Вячеслава; тот остановился на полпути: "дошед Городца (на Днепре. - А.К.), воротися опять".

И все же Вячеславу было слишком хлопотно княжить в городе, ставшем яблоком раздора для всего Мономахова семейства. Помимо прочего, Переяславль находился слишком близко к границе со Степью, отчего здесь постоянно сохранялась угроза нападения половцев. Да и черниговские князья Ольговичи со все возрастающим вниманием следили за тем, что происходило в городе и вокруг него. И зимой 1133/34 года, видимо, в январе-феврале, Вячеслав со второй попытки все же покинул Переяславль: "и иде опять Турову, не послушав брата своего Ярополка".

Единственным, кто выигрывал от его ухода, был Юрий. По-прежнему стремящийся к своей цели - "златому" киевскому престолу, он был заинтересован в дальнейшем расшатывании ситуации, нагнетании напряжения вокруг "отчего" Переяславля. Причем для того, чтобы получить этот город, Юрий готов был пожертвовать Суздальской и Ростовской землей.

"В лето 6643 (1134), - читаем в летописи, - Георгии князь Володимеричь испроси у брата своего Ярополка Переяславль, а Ярополку вда Суждаль и Ростов и прочюю волость свою, но не всю".

Последняя оговорка очень важна. Какие-то владения на севере Юрий оставлял за собой, видимо, все же понимая, что именно Суздальская земля является той базой, которая обеспечивает ему возможность бороться за преобладание на юге. Более того, как полагают современные исследователи, речь шла не столько о территориальных уступках Юрия в Северо-Восточной Руси, сколько об уступке суздальской и ростовской дани, которая была передана Юрием в руки Ярополка в качестве компенсации за Переяславль. Во всяком случае, Юрий сохранил свое влияние в регионе, и когда позднее его племянники попытались захватить суздальские земли, воспользовавшись отсутствием здесь князя и явной неразберихой в княжеских правах на эту волость, они потерпели сокрушительное поражение.

Эта "суздальская" дань упоминается в Уставной грамоте князя Ростислава Мстиславича смоленской епископской кафедре (1136 год). Очевидно, Ярополк передал ее своему племяннику Ростиславу Смоленскому - может быть, для того, чтобы удержать его от участия в вооруженном конфликте на стороне своих братьев, а может - в качестве компенсации за тот самый "дар" от Смоленска, который он несколькими годами ранее передал брату Ростислава Изяславу. Но к 1136 году Юрий перестал выплачивать дань - в грамоте Ростислава она упоминается лишь в прошедшем времени ("Суждали залесская дань, аже воротить Гюрги, а что будеть в ней, ис того Святей Богородици десятина"). Юрий дань не "воротил". Ход событий в Южной Руси вынудил его в конце концов отказаться от соглашения, заключенного с Ярополком.

…Казалось, вокняжение Юрия в Переяславле восстановило пошатнувшееся единство братьев. Восстановлен был и старый порядок наследования волостей, существовавший в XI веке, когда брат, в обычных случаях, получал волость брата. В руках Мономашичей оказалась большая часть владений их отца. Ярополк прочно удерживал великокняжеский стол, Вячеслав княжил в Турове, Юрий - в "отчем" Переяславле, Андрей - во Владимире на Волыни. Однако Ярополку пришлось отказаться от политики поддержки племянников. Интересы Мстиславичей были ущемлены. Особенно - Изяслава, который за короткий срок последовательно лишился сначала Полоцка, затем Переяславля и наконец Турова. Между тем своей энергией и готовностью отстаивать свои интересы Изяслав не уступал Юрию Долгорукому. Таким образом, оппозиция младших князей старшим - племянников дядьям - была налицо и грозила перерасти в открытое противостояние. Оплотом Мстиславичей стал Новгород, где княжил старший Мстиславич Всеволод и куда перебрались его братья Изяслав и Святополк. (Еще один их брат, Ростислав, княжил в Смоленске; в начавшейся войне активного участия он не принял.)

Если рассматривать ситуацию с точки зрения Юрия Долгорукого, то нельзя не заметить, что он добился несомненного политического успеха. И дело не только в том, что в его руки перешел "отчий" Переяславль - родовое гнездо Мономашичей и своего рода "ключ" к Киеву. Главное - ему удалось перевернуть ситуацию, добиться того, что конфликт между братьями сменился их консолидацией в противостоянии племянникам.

Но достигнуто это было слишком дорогой ценой. Последовательное и целенаправленное "выдавливание" Мстиславичей из южнорусских областей с неизбежностью привело к вмешательству в конфликт черниговских князей - Ольговичей и Давыдовичей. Они с готовностью откликнулись на просьбу о помощи, прозвучавшую из уст сыновей Мстислава Великого. Тем более что глава черниговского клана, князь Всеволод Ольгович, находился в свойстве с братьями Мстиславичами, будучи женат на их родной сестре. Согласившись поддержать шурьев, Ольговичи рассчитывали поправить свои дела и укрепить свое влияние в Киевской земле, а заодно, воспользовавшись ослаблением конкурентов, решить в свою пользу конкретные территориальные споры с Мономашичами.

В результате под угрозу было поставлено главное завоевание Мономаха - безраздельное главенство его потомков в Русской земле, их преимущественные права на Киев. К XII веку принцип отчинного владения землями, закрепление волостей за тем или иным княжеским родом еще далеко не укоренились в русском обществе. В соответствии с традиционными представлениями все русские князья, внуки и правнуки Ярослава Мудрого, в равной степени могли претендовать на всю Русскую землю - общее достояние всего княжеского семейства. Ольговичи же и Давыдовичи были такими же потомками Ярослава Мудрого и Владимира Святого, как и сами Мономашичи, и Киев был для них "дединой", то есть наследственным владением их предков. По своему же потенциалу и, так сказать, совокупной энергии своих представителей этот княжеский клан, пожалуй, даже превосходил Мономашичей.

Переяславская "мена" Юрия Долгорукого привела к новой междоусобной войне, в которую оказались втянуты и Мономашичи, и их племянники Мстиславичи, и Ольговичи с Давыдовичами. И последствия этой войны, как мы увидим, окажутся плачевными для потомков Владимира Мономаха. Одну за другой они потеряют волости, с таким трудом добытые их предшественниками, - после Полоцка настанет черед Курска и Посемья, затем Новгорода, а в конце концов, уже после смерти Ярополка, - и стольного Киева.

"РАЗДРАСЯ ЗЕМЛЯ РУССКАЯ"

"В то же лето… иде Изяслав… ко братии своей к Новуго-роду, - пишет суздальский летописец, - и сложишася со Олговичи и со Давыдовичи, и въсташа вси на рать". И чуть ниже: "Том же лете… заратишася Олговичи с Володимеричи…"

Сами черниговские князья позднее объясняли причины этой войны тем, что были нарушены права сыновей Мстислава Великого, причем вину за это возлагали в первую очередь на Юрия, а во вторую - на Вячеслава: "То же все ся створи, оже выгна Гюрги Всеволода ис Переяславля, а потом Изяслава выгна Вячьслав, а потом Изяслава же выгна тот же Вячьслав ис Турова". Так началась война, принесшая много горя всей Русской земле и много несчастий княжескому семейству. "И раздърася вся земля Русьская", - как образно выразился новгородский летописец.

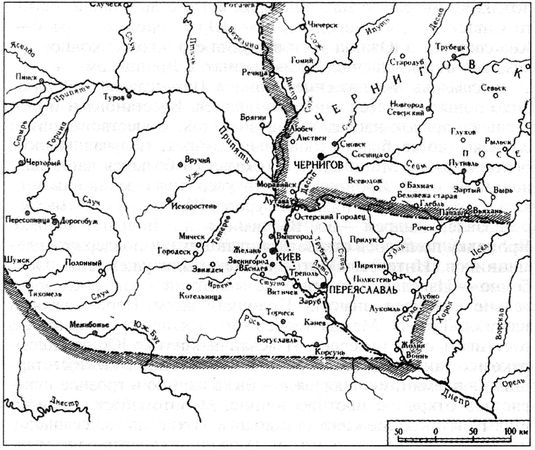

Военные действия развернулись на двух направлениях: во-первых, на севере, в Ростовской и Суздальской земле, а во-вторых, на юге, в Поднепровье. Оба этих региона относились к сфере преимущественных интересов князя Юрия Владимировича Долгорукого.