Современники отмечали, что коттедж внешне привлекает не величием, но изяществом постройки, а внутри - не роскошью, а вкусом. Морской кабинет, например, расписан академиком живописи Джованни Батиста Скотти под походный шатёр: стены и потолок будто задрапированы тканью, собранной в складки. Мебель в кабинете - только самая необходимая, в шкафах - собрание морских карт и уставов, на столе - морские приборы: компас, солнечные часы, подзорные трубы. Есть ещё "большой кабинет" со строгой рабочей обстановкой: стол, затянутый зелёным сукном, на нём - чернильные приборы, вокруг - девять стульев. На стенах - два портрета Петра Великого, столь почитаемого Николаем, картины "малых голландцев" XVII-XVIII веков, лично отобранные императором из коллекции Эрмитажа (тоже дань Петру). Остальные портреты и скульптуры в кабинете - семья Николая: родители, братья, сестры, сыновья и дочери. Для семьи, а не для императора построен этот дом. Поэтому центр дома - гостиная, с часами в виде Руанского и Реймсского соборов, с огромными зеркальными окнами-эркерами, а за ними и вокруг них - цветы и зелень сельского пейзажа. В гостиной, а иногда в салоне (большой приёмной, стены которой украшают романтические пейзажи; любимый художник - Айвазовский) собирается для отдыха узкий круг родных людей - не венценосцев.

В Лондоне Николай говорил одному старому знакомому:

- Вы думаете, что я счастливый человек, так как я то, что люди называют великой особой; но я вам сейчас покажу, в чём заключается моё счастье.

Император открыл шкатулку и показал миниатюрные портреты императрицы и великих княжон.

- Вот, - сказал он, - источник моего счастия: жена и дети. Может быть, этого не следовало бы говорить, но нет в Петербурге красивее девушки, чем моя дочь Ольга…

Главное сокровище Петергофского коттеджа - его хозяйка, императрица Александра Фёдоровна. В её честь дано и официальное название этой царской резиденции - Александрия, и создан особый герб, придуманный романтиком Жуковским: "в лазоревом щите серебряная шпага с золотым эфесом, на коей венок из белых роз". "Белая роза" - "бланш флёр" - давнее прозвище императрицы по имени героини романа Фридриха де ла Мотта Фуке "Волшебное кольцо", романа, через столетие с лишним вдохновившего Дж. Р. Толкиена на создание трилогии "Властелин колец"!

Коттедж - дом Рыцаря и его Прекрасной дамы. Именно так строились отношения Николая и его супруги с самого начала их семейной жизни. Вот как увидел эту пару в период её весёлой молодости, в 1823 году, высший свет: "В залу порхнуло прелестное существо. Эта молодая дама была одета в голубое платье и по бокам приколоты маленькими букетами мелкие алые розы, такие же розы украшали её маленькую головку; на затылке три крошечные букли, на шее крупный жемчуг. Она не шла, а как будто плыла или скользила по паркету. За ней почти бежал высокий весёлый молодой человек, который держал в руках соболью палантину и кричал ей вслед: "Шарлотта, Шарлотта, вы простудитесь!" Мы все сказали: "Какая прелесть, кто это такая? Мы будем её обожать". Дамы сказали: "Это великая княгиня Александра Фёдоровна и великий князь Николай Павлович"".

Трогательную сцену, произошедшую 15 лет спустя, можно подсмотреть глазами знаменитого композитора Львова, близкого к императорской семье: "Один раз я был приглашён на вечер к императрице, и меня провели в её купальню. Эта маленькая комната, прекрасно убранная, низкий диван, камелёк, мраморная ванная, пушистый ковёр, несколько низких табуреток, одно окно и две двери, одна из которых ведёт на круглую лестницу и прямо в кабинет Государя. Вошед, я увидал на диване императрицу, у ног которой сидели три её дочери и наследник. Граф Вельегорский и адъютант граф Толстой стояли у камелька. Слабый свет покрытой лампы освещал комнату. После нескольких минут императрица предложила всем петь гимн "Боже, царя храни!" вполголоса и сама начала первая. В это самое время Государь спускался по лестнице. Услыша пение, он остановился, слёзы покатились из глаз его, наконец, он вошёл, кинулся целовать жену и детей; легко можно вообразить, как мы все были тронуты до глубины сердца, видя истинное счастие семейное в доме царском, а я, конечно, более других был счастлив, что сочинил музыку, которая при подобных минутах была пета".

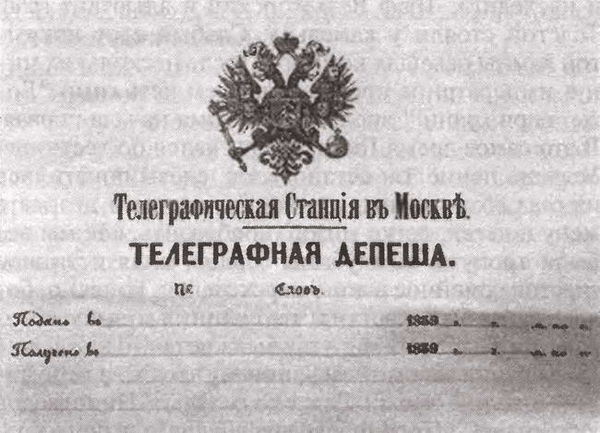

Картина запомнилась, потому что была необычной для той эпохи. Даже дочь Ольга Николаевна удивлялась: "Пап£, после шестнадцатилетнего брака всё ещё влюблённый в Мам£… " А это "всё ещё" видно и после тридцатилетнего брака - хотя бы за короткими строками телеграмм. Вот три послания Николая императрице из Варшавы в Петербург - а за ними целая история:

24 июня 1849 года, 4 часа 30 минут утра: "Нетерпеливо ожидаю твоего известия - здорова ли ты?"

24 июня, 1 час 30 минут пополудни: "От тебя ничего не получаю. Здорова ли ты? Я крайне беспокоюсь".

Наконец, в 6 часов 30 минут вечера, облегчённо: "Я мысленно был с вами за семейным столом и всех обнимал".

1851 год: "всё ещё", увиденное Модестом Корфом. 24 сентября Николай неожиданно рано вернулся в Царское Село из инспекционной поездки (преодолевая до 480 вёрст в сутки). Император прямо в дорожном сюртуке вошёл в столовую, где уже уселось обедать его семейство. Тут же "императрица вспорхнула, точно птичка, с своего места, и все мы, разумеется, тоже выскочили из-за стола. Пошли семейные объятия, расспросы, точно в частном быту; прибежали немедленно и дети цесаревича и повисли на шее у дорогого дедушки… Впервые случилось мне быть свидетелем такой фамильной сцены в царственном доме, и перед величественною простотою этой картины я едва мог удержаться от слёз".

Фрейлина Анна Фёдоровна Тютчева устроила царскому роману жёсткий психологический анализ: "Император Николай питал к своей жене, этому хрупкому, безответственному и изящному созданию, страстное и деспотическое обожание сильной натуры к существу слабому, единственным властителем и законодателем которого он себя чувствует. Для него это была прелестная птичка, которую он держал взаперти в золотой и украшенной драгоценными каменьями клетке, которую он кормил нектаром и амброзией, убаюкивал мелодиями и ароматами… Для императрицы фантастический мир, которым окружило её поклонение всемогущего супруга, мир великолепных дворцов, роскошных садов, весёлых вилл, мир зрелищ и феерических балов заполнял весь горизонт, и она не подозревала, что за этим горизонтом, за фантасмагорией бриллиантов и жемчугов, драгоценностей, цветов, шёлка, кружев и блестящих безделушек существует реальный мир, существует нищая, невежественная, наполовину варварская Россия, которая требовала бы от Своей государыни сердца, активности и суровой энергии сестры милосердия, готовой прийти на помощь её многочисленным нуждам… Культ, которым император Николай, а по его примеру и вся царская семья, окружил её, создал вокруг неё настоящий престиж. Кроткая и скромная по натуре, она всё-таки была императрицей, и казалось законным окружать её преданностью, почестями и вниманием, которые император первым спешил ей оказывать".

Фрейлина слишком категорична. Передавая общую картину, она ошибается в деталях. Например, придумывает неведение Александры Фёдоровны относительно "иной" России. Императрица унаследовала от Марии Фёдоровны заведование благотворительными заведениями и, сверх того, втайне от окружающих, ежегодно тратила две трети из своих личных сумм на пенсии и пособия неимущим.

Желание Николая защищать свою супругу усиливалось тем обстоятельством, что она была одной из жертв 14 декабря: именно в тот день нервная система императрицы получила сильнейший удар, от которого она до конца не оправилась. Преподаватель Константина Николаевича Август Теодор фон Гримм запомнил "конвульсивные спазмы лица и подёргивание головой", нарушавшие величественность и красоту Александры Фёдоровны.

Болезненность и чрезмерная худоба императрицы воспринимались современниками совершенно по-разному. Приближёнными - с тайным сочувствием. А вот разудалый поэт Тарас Шевченко в 1844 году позлорадствовал на эту тему. В поэме "Сон" он будто бы встречается "с тощей, тонконогой. / Словно высохший опёнок, / Царицей убогой, / А к тому ж она, бедняжка, / Трясёт головою. / Это ты и есть богиня? / Горюшко с тобою…". Поэма была обнаружена в бумагах поэта после его ареста, рядом с альбомом, содержавшим непристойные рисунки, и Николай её прочитал.

История дошла до столичного общества. Критик Виссарион Белинский сообщал Петру Анненкову о том, что Шевченко "написал два пасквиля - один на государя императора, другой - на государыню императрицу. Читая пасквиль на себя, государь хохотал, и, вероятно, дело тем и кончилось бы, и дурак не пострадал бы, за то только, что он глуп. Но когда государь прочёл пасквиль на императрицу, то пришёл в великий гнев, и вот его собственные слова: "Положим, он имел причины быть мною недовольным и ненавидеть меня, но её-то за что?"". Неужели за то, что императрица внесла свои деньги на покупку хрестоматийного портрета Жуковского, продажа которого в Аничковом дворце на лотерее среди царской семьи принесла деньги, на которые крепостной Шевченко был выкуплен на свободу? По приговору следственной комиссии Шевченко был определён рядовым в Оренбургский корпус с резолюцией Николая I: "Под строжайший надзор и с запрещением писать и рисовать". Властитель дум Белинский согласился: "Мне не жаль его, будь я его судьёю, я сделал бы не меньше".

В те годы, как вспоминала Ольга Николаевна, "здоровье Мама… трепетало как пламя свечи, грозящей погаснуть". Николай, относившийся к собственным надобностям весьма сдержанно, на здоровье супруги не экономил. В 1845 году он отправил императрицу на долгое лечение в Италию, в Палермо. Тогда по его указанию русское посольство в Неаполе сделало всё, чтобы Александра Фёдоровна чувствовала себя как дома, "…из России выписали печи и печников, которые их ставили, русские пекари выпекали наш хлеб, ничто не должно было напоминать Мама, что она вдалеке от России, - писала сопровождавшая матушку Ольга Николаевна. - У нас были православная часовня и священник, дьякон и певчие с Родины. Если бы не солнце и то неописуемое чувство счастья, которое охватывает нас, людей севера, при виде моря, света и синевы, можно было бы думать, что мы дома".

В необыкновенно трепетном отношении Николая к хрупкому здоровью супруги, как это ни парадоксально, кроется причина самого знаменитого "побочного" романа императора.

В октябре 1832 года Александра Фёдоровна родила Николаю четвёртого сына, последнего их ребёнка. Он получил имя младшего из Павловичей - Михаил. Тревоги, предчувствия и переживания накануне этого события были столь сильны, что попали и в светские дневники, и даже в ежегодный отчёт Третьего отделения. Тогда всё обошлось, но каждая следующая беременность могла стать для императрицы роковой, и врачи запретили ей рожать, что для религиозного человека исключало интимную жизнь. Вскоре после этого в жизнь Николая вошла и навсегда в ней осталась молодая Варенька Нелидова, дочь сенатора, племянница той Нелидовой, Екатерины, фаворитки императора Павла.

Бедную сироту, младшую из пяти сестёр, Вареньку в свет вывозили редко. Одним из таких выездов стал зимний бал-маскарад, завершавший череду празднеств накануне Великого поста. (Ровно в полночь Николай подавал сигнал, и трубач трубил отбой: танец прекращался "даже посреди фигуры котильона".) На этот бал Николай по традиции являлся как бы инкогнито, давая возможность окружающим говорить с ним откровенно, будто с "незнакомцем". Особенно императору хотелось узнавать о том, "о чём он даже не подозревал, в том числе и о недостатках, которые он мог устранить, и о необходимости кому-то помочь и даже облегчить чью-нибудь участь".

- Какое сходство между маскарадом и железной дорогой? - спросила как-то Николая некая дама.

- Они оба сближают, - не раздумывая, ответил император.

Однако прямолинейные дамские попытки "заигрывать" Николай пресекал по-солдатски грубо. В мемуарах Модеста Корфа сохранилось описание такой сцены на маскараде. Некая "маска" подошла к государю:

- А я вас узнала! А вы, вы знаете, кто я? - кокетливо, с тайной надеждой, что император полюбопытствует, что за храбрая красавица раскрыла его инкогнито, завела разговор незнакомка.

Но в ответ прозвучало:

- Знаю!

- Ну и кто же?

- Дура! - И Николай отошёл прочь.

С Нелидовой случилось совсем не так. Оказавшись рядом с императором, она заинтриговала его рассказами о… его собственной юности. Император захотел узнать, что за осведомлённая незнакомка скрывается под маской и откуда она столько знает. После танцев выяснилось, что зовут незнакомку Варвара Аркадьевна и что её тётушка Екатерина Ивановна, которой в то время было сильно за семьдесят, дружила некогда с Марией Фёдоровной. Она-то и порассказала племяннице о придворной жизни ушедших времён. Варенька понравилась и Александре Фёдоровне, была приглашена ко Двору и стала фрейлиной.

"Она была похожа на итальянку со своими чудными тёмными глазами и бровями. Но внешне она совсем не была особенно привлекательной, производила впечатление сделанной из одного куска. Её натура была весёлой, она умела во всём видеть смешное, легко болтала и была достаточно умна, чтобы не утомлять. Она была тактичной, к льстецам относилась как это нужно и не забывала своих старых друзей после того, как появилась ко Двору. Она не отличалась благородством, но была прекрасна душой, услужлива и полна сердечной доброты… Женщины такого типа нравились деловым мужчинам, как так называемые "душегрейки"".

Постепенно Николай стал всё чаще захаживать к Вареньке после прогулки - пить чай. Начал называть её просто "Аркадьевна". С Нелидовой ему было интересно и весело. Ольга Николаевна вспоминала: "Она рассказывала ему анекдоты, между ними и такие, какие никак нельзя было назвать скромными, так что Папй смеялся до слёз. Однажды от смеха его кресло опрокинулось назад. С тех пор кресло это стали прислонять к стене, чтобы подобного случая не повторилось…"

Шло время, и Нелидовой уже не приходилось по нескольку раз в день пересчитывать 80 ступенек, ведущих из царских покоев в узкий "фрейлинский коридор" на третьем этаже Зимнего дворца. Её переселили на "нижний этаж" Зимнего, туда, где занимали почётные апартаменты графиня Тизенгаузен (камер-фрау Александры Фёдоровны), графиня Баранова (воспитательница детей и внуков императора) и несколько любимых фрейлин императрицы. "Аркадьевна" надела "форму" камер-фрейлины, высшего женского придворного звания, на которое могла рассчитывать: бархатное зелёное с белым платье, на груди с правой стороны - портрет императрицы, украшенный бриллиантами.

При Дворе трудно скрыть личные отношения, и симпатия Николая к Нелидовой вскоре стала предметом общего обсуждения. Графиня Нессельроде, к примеру, писала своему сыну: "Государь с каждым днём всё больше занят Нелидовой, у которой такое злое выражение лица. Кроме того, что он к ней ходит по нескольку раз в день, он и на балу старается всё время быть близ неё. Бедная императрица всё это видит и переносит с достоинством, но как она должна страдать".

Постепенно двор начал понимать всю необычность такого "треугольника". По словам фрейлины А. Соколовой, "эта связь не могла быть поставлена в укор ни самому императору, ни без ума любившей его Нелидовой… Нелидова искупала свою вину тем, что любила государя всеми силами своей души, не считаясь ни с его величием, ни с его могуществом, а любя в нём человека. Императрице связь эта была хорошо известна…

Она, если так можно выразиться, была санкционирована ею…".

Александра Осиповна Смирнова-Россет отмечала, что в качестве фаворитки Николая Нелидова "очень умно себя ведёт и очень прилично", а однажды схватилась в споре со славянофилом Иваном Аксаковым, отстаивая право императора "не только любить Вареньку Нелидову, но и сделать её своей любовницей".