Двадцать первого марта 1851 года генерал-адъютант Василий Перовский получил рескрипт о назначении на должность генерал-губернатора Оренбургского и Самарского и командующего отдельным Оренбургским корпусом. Началось новое, на этот раз хорошо рассчитанное и успешное продвижение на юг. Русская граница продвинулась в степи на расстояние от 600 до 1500 вёрст. Казахи Большой Орды вошли в состав империи. В большой исторической перспективе это можно даже назвать, вслед за историком Андреасом Каппелером, "собиранием земель Золотой Орды". 22 июня 1854 года последовал указ императора Николая I о распространении на казахов общих законов Российской империи. К тому времени Перовский взял под контроль кокандскую крепость Ак-Мечеть (ставшую фортом Перовский), укрепился на Сырдарье и пустил по Аральскому морю первые пароходы. Именно Перовский, по мнению потомков, "проложил для России пути в Среднюю Азию".

* * *

Ещё один уникальный деятель, Николай Николаевич Муравьёв, был поставлен императором в генерал-губернаторы Восточной Сибири и Дальнего Востока. Известный путешественник и этнограф Михаил Иванович Венюков, начинавший службу при Муравьёве, считал, что "для Восточной Сибири "век Муравьёва" был тем же, чем век Екатерины II для всей России и век Людовика XIV для Франции". "Небольшого роста, нервный, подвижный, - писал о Муравьёве Иван Александрович Гончаров, - ни усталого взгляда, ни вялого движения… Какая энергия! Какая широта горизонтов, быстрота соображений, неугасающий огонь во всей его организации, воля, боровшаяся с препятствиями!"

Такой непримиримый критик николаевской системы, как Михаил Бакунин, лично знавший Николая Муравьёва-Амурского, писал: "Есть в самом деле один человек в России, единственный во всём официальном русском мире, который высоко себя поставил и сделал себе громкое имя не пустяками, не подлостью, а великим патриотическим делом. Он страстно любит Россию и предан ей, как был ей предан Пётр Великий. Он хочет величия и славы России".

Блестящий выпускник Пажеского корпуса, Муравьёв участвовал в войнах начала николаевского царствования. Он получил во время службы на Кавказе значительный опыт и пулю в правую руку (до конца жизни раненую руку приходилось время от времени нянчить на перевязи). "Солдат любил, как братьев, а они его тоже любили и уважали, а с офицерами был грубоват, требовал благоразумия и энергии, наипаче своих свитских. Терпеть не мог "точно так" и "не могу знать"".

В тридцать два года Муравьёв стал генералом, в тридцать семь был назначен губернатором в Тулу. Почти сразу же губернатор Муравьёв показал, что может управлять на грани политических возможностей. Он проводил жёсткие ревизии, боролся с истреблением лесов, стремился к расширению и обустройству торговых путей… В 1847 году император Николай получил от губернатора Муравьёва необычное обращение (так называемый "адрес"). Это была "инициатива снизу" об отмене крепостного права "без потрясений в государстве". Воодушевлённые Муравьёвым девять тульских помещиков объявили о том, что "крепостное состояние, постыдное, унизительное для человечества, не должно быть терпимо в государстве, ставшем наряду со всеми Европейскими государствами, заслуживающее справедливый упрёк всего образованного мира". Император, как вспоминают современники, "был очень доволен, но повелел продолжать дело с крайней осторожностью и прежде всего добиться большего числа помещичьих подписей под адресом; а как таковых собрать не удалось, то дело кануло в воду". Только государь не забыл "либерала и демократа", то есть попросту "благородного, человеколюбивого губернатора".

Император встретился с Муравьёвым во время очередной инспекционной поездки по России. Судьбоносная встреча произошла под Тулой, в селе Сергиевском, в семь утра (вполне рабочее время для императора). Николай неожиданно "в самых лестных выражениях" объявил губернатору, что видит его блестящую будущность в краю, где дел невпроворот (и нет проблемы крепостного права) - в Восточной Сибири. К тому времени об этом крае уже начинали думать не только как о гигантском ледяном подвале России. Император Николай предложил отменить ссылку в Сибирь: на рапорте томского губернатора высочайшей рукой начертано: "Рассмотреть, нет ли возможности вовсе прекратить ссылку в Сибирь, оставя сие для одних только каторжных".

Муравьёв был потрясён предложением - настолько оно соответствовало его стремлениям. "Государь заставил меня прослезиться, - писал он брату, - и, покуда он говорил мне обо мне и Сибири, я не нашёл отвечать ему ничем, кроме слёз. Таким образом, исполнились все мои живейшие желания: я на поприще огромном и вдали от всех интриг и пересуд высшего общества и света, - убеждён в неизменности благосклонного ко мне расположения Государя, которое сохранить сумею, если только Бог даст здоровья".

Свои планы Муравьёв изложил во всеподданнейшем докладе от 8 января 1848 года. Главными он обозначил заботы "об обустройстве ссыльных; о частной золотопромышленности; о выгоднейшем для казны устройстве солеварных и винокуренных заводов; о путях сообщения вообще и в особенности около Байкальского озера; о Нерчинских заводах; об устройстве городовых и пограничных казаков; о пограничной нашей линии и сношениях с Китаем; <…> о возможности распространения там православия; об удобнейшем и выгоднейшем сборе ясака; о неудобствах Охотского порта и возможности перенести порт в другое место; о средствах к улучшению сообщений с Охотским морем и Камчаткою".

Возможно, важнейшей и самой насущной стала проблема русских владений на Дальнем Востоке. В Поднебесной в то время хозяйничали англичане, силой оружия навязавшие стране постыдную торговлю опиумом. Вероятность дальнейшего расширения их колоний за счёт дальневосточных земель сильно беспокоила Муравьёва. Он буквально видел, как от английской крепости на берегу Тихого океана ползут вверх по Амуру, даже до Нерчинска и Читы, английские пароходы. "Могу признать, - писал он в Петербург, - что кто будет владеть устьями Амура, тот будет владеть и Сибирью, по крайней мере, до Байкала, и владеть прочно; ибо достаточно иметь устье этой реки и плаванье по оной под ключом, чтобы Сибирь, и более населённая и цветущая земледелием и промышленностью, оставалась неизменною данницею и подданной той державы, у которой будет этот ключ".

Муравьёв обращался к царю, говоря, что пора предъявить китайцам "виды, основанные на общих пользах обоих государств, для которых никто, кроме России и Китая, не должен владеть плаванием по Амуру..". Николай учредил специальный Комитет по вопросу об Амуре, который постановил: "…желательно, чтобы левый берег устья Амура и находящаяся против него часть Сахалина не были заняты никакою постороннею державою". Отправленная на Амур экспедиция капитана Невельского открыла, что Амур судоходен и устье его ещё не контролирует никакая держава (даже Китай). Он основал первые военные посты у устья Амура, объявив его русской территорией. Один из этих постов получил имя императора - Николаевск, будущий Николаевск-на-Амуре, благополучно переживший с крестильным именем эпоху антимонархических переименований.

Главным противником расширения русских владений стал осторожный граф Нессельроде. Глава внешнеполитического ведомства опасался обострения отношений с Западом, прежде всего с Англией. Невельского ("Он поссорит нас с Европой!") предлагали судить за превышение полномочий. Для капитана это означало как минимум разжалование в матросы, "чтобы никому не повадно было делать что-либо по собственному попущению". Недовольство сибирским генерал-губернатором проявляли министр финансов граф Вронченко и военный министр князь Чернышёв. На защиту вставал министр внутренних дел Лев Алексеевич Перовский, старший брат Василия Перовского. Николаю приходилось останавливать интриги высочайшей резолюцией: "Оставить дело это до прибытия в С.-Петербург генерал-лейтенанта Муравьёва".

Энергичный Муравьёв помчался через всю Россию на защиту своего дела. На решающем заседании Особого комитета ему самому грозили кары за превышение полномочий, но защитником генерал-губернатора выступил император. Именно тогда Николай произнёс знаменитую фразу: "Где раз поднят русский флаг, он уже опускаться не должен".

А 20 сентября 1853 года на самой южной точке Сахалина поднялся пост, названный Муравьёвским. Первый начальник Сахалина майор Николай Васильевич Буссе описывал это так: "Матросы построились в две шеренги, и я поднял флаг. Скомандовал: шапки долой! Невельский приказал спеть молитву. Команда запела "Отче наш", а затем спели "Боже, царя храни", раздалось трёхкратное "Ура!", откликнувшееся на корабле, и Сахалин сделался русским владением".

Ещё через четыре месяца, 11 января 1854 года, Николай предоставил генерал-губернатору Муравьёву право "все отношения с Китайским правительством о разграничении восточной нашей окраины вести непосредственно". Об этом был извещён и Пекин, а в штате Муравьёва появились секретарь по дипломатической части и переводчики китайского и маньчжурского языков. Император высочайше разрешил "плыть по Амуру", но подписывая своё разрешение, строго добавил: "Но чтобы и не пахло пороховым дымом". Муравьёв выполнил условие Николая. Днём 18 мая 1854 года караван русских судов с пароходом "Аргунь" во главе впервые вышел в воды Амура. "Трубачи играли "Боже, царя храни!". Все встали на лодках, сняли шапки и осенились крестным знамением. Муравьёв, зачерпнув в стакан воды Амурской, поздравил всех с началом плавания по Амуру; раздалось "Ура!"".

Венцом деятельности Муравьёва стал Айгунский мирный договор с Китаем, заключённый уже в начале царствования Александра II, в 1858 году. Общая площадь территории, отошедшей по нему к России, составила более 750 тысяч квадратных километров, а вместе с фактически занятыми При-уссурийским краем и Сахалином - более одного миллиона квадратных километров. Эти бескрайние земли Муравьёв обозревает и сейчас - внушительный бронзовый памятник смотрит вдаль с высокого берега Амура в Хабаровске.

* * *

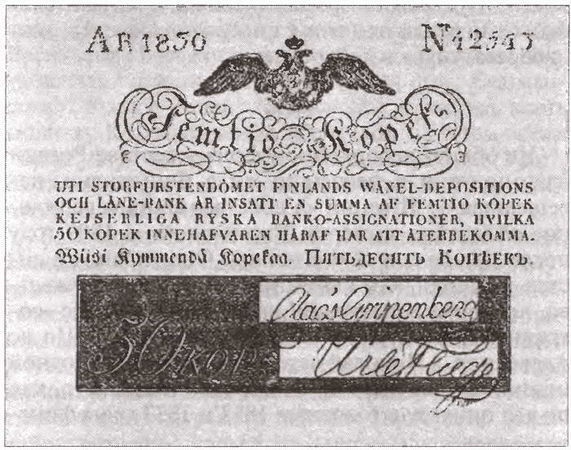

На общем неспокойном фоне в составе России благополучно и неспешно жила Финляндия, перешедшая от Швеции "в собственность и державное обладание империи Российской" в 1809 году после русско-шведской войны. Она входила в состав империи как автономное Великое княжество, которому Александр I сразу дал обещание "сохранить конституцию и коренные законы". Но не Александр, а Николай остался в финской народной поэзии. Уважение к царю выросло после того, как по его приказу в голодные 1832 и 1833 годы финским крестьянам выдавали денежные пособия, привозили хлеб с военных складов в Прибалтике, покупали рожь или раздавали деньги. Ещё раньше, в 1829 году, императорским указом были сняты все недоимки с малоимущих финских крестьян. "Николай Добрый столь возлюбил нас, что по своей чистой любви, по своему кроткому сердцу, послал нам много, много денег, нам, сынам Финляндии, для раздачи бедным; он хочет, чтобы люди здесь, на севере, и впредь могли жить в своих домах, чтобы казна и господа не брали у них имущества под секвестр; чтобы край наш никогда не опустел и дома наши не были распроданы…" Николай писал тогда Паскевичу: "Как бы везде так хорошо думали, куцы бы нам легко было".

В те же годы был отстроен и открыт университет в Гельсингфорсе (вместо сгоревшего в 1827 году в Або), а наследник Александр Николаевич сделан его канцлером. Освящение университета в 1832 году стало национальным торжеством, с пушечным салютом и пиром с пышными тостами: "…финские музы могли вступить в свой прекрасный храм…"

На протяжении почти всего николаевского царствования Финляндией управлял генерал-губернатор Александр Сергеевич Меншиков. "Управлял" он, находясь в Петербурге (и даже в Севастополе): число визитов потомка петровского "птенца" на вверенные ему земли можно сосчитать по пальцам одной руки. Финнам такое невмешательство было только на руку. Эпоха Николая считается эпохой пробуждения финского национального самосознания, "весной финляндской жизни". В 1835 году Элиас Лённрот впервые издал собранный им карело-финский эпос - "Калевалу", а в 1840-м отрывки из него напечатал петербургский "Современник".

В буйном 1848 году даже проевропейски настроенные финны признавали, что Финляндию можно сравнить с гранитным утёсом, о который разбиваются волны революционного шторма Европы.

В нелёгком 1854 году, когда шведский король Оскар вёл переговоры с Францией и Англией о вступлении Швеции в войну против России за плату в виде Финляндии, финский профессор Эммануэль Ильмони обратился непосредственно к шведскому общественному мнению. В письме своим шведским друзьям, письме, которое предназначено было стать достоянием гласности, профессор опровергал клевету о "величайших насилиях, производящихся в Финляндии русским правительством", вроде переселения целых округов вглубь империи и размещения на их месте солдатских семейств, грабежей населения войсками и т. п. "В близкой связи с приведёнными клеветами, - писал профессор, - находится другая, что Финляндия задыхается под страшной тиранией и, чтоб воссоединиться со Швецией, готова к общему восстанию. Это самое радикальное заблуждение, которое только можно себе представить. Я свято могу заверить, что Финляндия считает себя счастливою под русской властью, искренне верна и предана Государю и ни под каким видом не желает превращения в шведскую провинцию. Это довольство имеет своё естественное основание в последовательном росте благосостояния края в течение десятилетий, в спокойном и свободном отправлении религии, культа и законодательства по старому способу, в благодати продолжительного мира и твёрдой веры в благосклонность к краю Государя… Приведённое здесь мнение является общим у нас в высших общественных слоях, среди чиновников, духовенства и преподавателей".