* * *

Было два выбора. Выбор Чернышевского, отстаивавшего свое человеческое достоинство. И выбор самодержавия – не желавшего реформирования, а потому шедшего к гибели, amor fati , по словам Ницше.

Вместо эпилога

Необходимость планки Интервью Анатолия Макарова с Владимиром Кантором

Радио "Культура" 22.09.2012

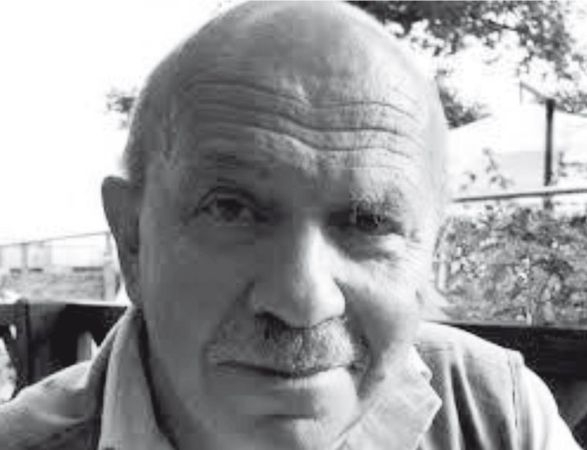

Анатолий Сергеевич Макаров, писатель, журналист, переводчик

Талант. Техника. Мастерство. Удача. Писатель. Читатель. Как рассудит ум? Чему поверит сердце? Узнаем прямо сейчас из диалога ума и сердца. Литературные разговоры с Анатолием Макаровым.

Макаров : Добрый день. У микрофона Анатолий Макаров.

Вот, друзья, расскажу некоторый случай из своей жизни, некоторое недоумение, которое я пережил, когда впервые оказался в Соединенных Штатах Америки. Я был удивлен одним обстоятельством: любой набор привычных взглядов, бытовых представлений, житейских и вкусовых предпочтений американцы называют философией. Вот человек может сказать: "Я люблю китайскую кухню и такова моя философия". Для человека русской культуры такое разговорное, подозреваю, мыслительное обыкновение представляется немножко странным. По сложившейся традиции, простите меня, если мои слова прозвучат немножко наивно, философия в нашем понимании это не просто наука о человеке, отношениях с миром, но некая система взглядов на все сущее – на природу, на цивилизацию, историю, культуру. Это постоянная и неустанная попытка осмыслить все, что происходит с каждым отдельным человеком, со всем миром. Понятно, что в обыденном, хотя и достаточно просвещенном сознании, философия близка к литературе. Ибо чем же еще занимается писатель, как не попыткой понять, чем жив человек и для чего он жив? Мне кажется, что к тому же еще таким высоким пренебрежением конкретной пользы философия тоже родственна литературе. Но разумеется, различие между двумя этими видами гуманитарной интеллектуальной деятельности не укрываются от внимательного взора: философ живет в мире понятий, ну, я так наивно говорю опять-таки, нередко абстрактных. Он постигает общие законы мироздания, в то время как писатель мыслит образами, изучает мир в столкновении совершенно конкретных характеров, обстоятельств и ситуаций. При всем при этом и философия, и литература знают замечательные примеры соединения двух этих призваний, предназначений в одной личности, способной не только осмысливать мир, но и создавать его живой волнующий портрет. Недавно французский журнал "Le Nouvel Observateur" в числе двадцати пяти крупнейших мыслителей мира назвал нашего соотечественника Владимира Кантора, того самого доктора философских наук, профессора, к тому же и литературоведа, которого российский читатель знает еще как замечательного и глубокого прозаика. Сегодня Владимир Карлович Кантор – гость нашего эфира. Здравствуйте, Владимир Карлович!

Кантор : Здравствуйте, Анатолий Сергеевич!

Макаров : Вы знаете, я, естественно, немножко волнуюсь, разговаривая с вами, поскольку всегда интеллектуальное превосходство так же, как в детстве превосходство физическое, оно, знаете, мальчика как-то одновременно и подавляло, и с другой стороны, приводило в какое-то такое возбужденное состояние. Мы знаем, что многие, даже великие философы, не были людьми, что называется, людьми буквы, людьми пера. Ну достаточно вспомнить Сократа, который, если я не ошибаюсь, вообще ничего не писал, только вещал, говорил максимы парадокса, а ученики слушали. А вот как вам кажется, хоть в какой-то мере вот писатель, если он себя серьезно как-то понимает, все-таки должен быть немножко философом?

Кантор : Мне кажется, что большая литература, ну, если мы говорим о большой литературе, а не о шоу-литературе, не о масс-медиа, она всегда живет в пространстве философском. И в другом пространстве большая литература существовать просто не может. Из классических российских примеров – это Достоевский, Толстой. Если говорить о поэзии, то это, разумеется, и Пастернак, и Мандельштам, и Ахматова. Кстати, и Пастернак и Мандельштам ведь учились философии в Германии. Это тоже ведь поэты, которые прошли хорошую, большую философскую школу. Я, когда говорю студентам: "Ребята, читайте Мандельштама не только как поэта, а понимайте, что за этим огромная продуманная тонна книг, которые он прочитал, продумал. Да, да, да, читают. Аналогичная ситуация с немцами. Возьмем Гёте. Это величайший поэт, величайший прозаик. Но он и мыслитель, он и философ. Тот же известный Шпенглер, автор "Заката Европы" или "Заката Запада", если точнее переводить. Он говорил, что строит свою концепцию на идеях Гёте, т. е. философия вырастает из литературы. В России, по словам Бердяева, известного, опять же, классика русской философии, кстати сказать, наиболее признанного на Западе философа, он говорил, что мы все вышли из Достоевского. Собственно, строго говоря, вся русская философия есть развернутый комментарий к Достоевскому. Сам же Достоевский, опять же, мы знаем из его писем, когда он вышел из каторги, он пишет брату: "Пришли мне Гегеля и Канта. С ними вся моя будущность". Ну ничего себе! Это пишет человек, который только писатель, казалось бы! без этого себя не мыслил. Не случайно, опять же, не знаю, насколько известно это широкой публике, русский писатель и философ Голосовкер написал замечательную книгу "Достоевский и Кант", где он доказывал, что "Братья Карамазовы" – это внутренняя огромная полемика с Кантом. Ну, вот так это или не так – придумано красиво. Я не очень уверен, что Голосовкер прав, но основания для этого Достоевский, безусловно, давал. И вообще, по убеждению больших и философов, и писателей, литература и философия растут как бы из одного корня. И никуда не деться. Платон – кто он? Философ или писатель? Его "Диалоги" это потрясающие художественные произведения, где создаются образы, характеры. Их интересно читать как литературу, не только как мыслительный материал. Кстати сказать, Достоевский читал Платона, как мы знаем, он был у него в библиотеке. Что такое большие теологи? Ну, скажем, Августин? Писатель он? Теолог? Философ? Да все вместе! Потому что мир, как, опять же, написал русский философ Страхов, мир надо смотреть как целое. Он един. И поэтому подходить к нему можно как к некоему целому, и тут годятся, собственно, все средства. Как-то известный и писатель, и историк Натан Эйдельман подарил мне одну книжку с надписью "Володе двудомному", имея в виду, что у меня два дома – и литература, и философия. И первая моя повесть называлась "Два дома". Так получилось, что он дважды пошутил. Вот я действительно чувствую себя двудомным. Но вот Вы были правы в одном, что когда я занимаюсь, когда человек занимается философией, только философские тексты, мне очень трудно перейти к прозе. И потом, когда я пишу прозу, я абсолютно отставляю научные тексты, литературу. Но то, что надумано и наработано, оно, конечно, сказывается в художественных текстах, никуда не деться.

Макаров : Владимир Карлович, вопрос, что называется, в сторону. Просто вы упоминали Бердяева, и я подумал: "А вот ему в профессиональной среде и, в частности, в среде коллег западных, ему не вредило то, что он ярко пишет, что называется? – вполне литературно? Не считалось это такой некоей литературной легкостью? Нет?"

Кантор : Вы знаете, как раз на Западе он был невероятно популярен. Более тяжеловесный Семен Франк, его немцы, хотя он был по типу, конечно, классический немецкий философ по типу, по взглядам русский, но по типу немецкий философ – не переводили. Бердяева переводили бесконечно. Один из русских философов, которым я занимаюсь, Степун, который пытался издать по-немецки Франка, говорил: "Семен Людвигович, вас через двадцать лет будут издавать как классика – и сейчас издают, я знаю, что в Германии выходит восьмитомник, я готовил один из томов, кстати сказать – а Бердяева все переводят, все поражаются". Бердяев, скажем, написал, что у его кошки есть душа. Западные люди в шоке. Оказывается, в России как думают? – у кошки есть душа! Надо перевести. То есть Бердяев воспринимался, с одной стороны, как большой очень мыслитель, а с другой стороны, в нем было что-то экзотическое. А экзотика ведь очень приманивает! Этим он приманивал, конечно.

Макаров : А вот как вы воспринимаете именно как мыслитель и как читатель литературы, как литератор, как вот, скажем, Василий Васильевич Розанов? Как вот у вас? Какое место занимает в вашем восприятии читательском, в сознании?

Кантор : Он человек гениальный абсолютно, это, безусловно, тут возразить против этой тезы нечего. Собственно, я сам ее произнес, сам себе не возражаю. Ну, он, конечно, и художник, и писатель, и философ одновременно. И каждый его текст написан блистательно. И вместе с тем – что это? Литература? Да, литература. Что это – философия? Да, философия. По крайней мере, начнем с того, что вы хорошо сказали о том, что философия и литература неразрывны. В России это тоже есть. Но у нас иногда упрощают и говорят: "Вот там такая старушка, она тоже философ, она такие мудрые вещи изрекает". Я пытаюсь объяснить, что есть разница между мудростью и философией. Это совершенно разные вещи. Философия строится на рефлексии, на прохождении через личностное сознание. Мудрость – нуда, это хорошо, но это не личное осознание. Это некий, если угодно, опыт. Народный, жизненный и т. д. Это совершенно другое. И Розанов говорил, это не просто мудрость человека, это человек начал с огромного трактата о понимании, который далеко не все прочли. Я боюсь, что из любящих Розанова только десятка два человек это прочитали, но без этого не было бы Розанова. Он поставил некий фундамент своим дальнейшим писанием, и этот фундамент был чисто философский. Поэтому его действительно можно воспринимать как философа, который был одновременно и писатель. Или как писатель, который одновременно и философ.

Макаров : А вот, может быть, опять-таки, мой вопрос, такой совершенно выдающий мое невежество, но мне кажется, что хотя, конечно же, литература была в России традиционно прибежищем философии, но при этом вот эта литература, великая литература, которая постоянно выражала и необходимость познавать мир, и осмысливать его, и отрефлексировать его, но она как бы не укладывалась в определенную концепцию. Вот, скажем, Толстой – он потом придумал себе учение. И мне кажется, что некое отличие, скажем, я не знаю, не говорю ли я абсолютную дикость, вот мне кажется, например, знаменитые французы – Сартр, Камю. Что касается Сартра, он очень неплохой писатель, и живой писатель, даже пьесы писал и очень остроумные. Камю вообще писатель грандиозный.

Кантор : Камю – гений, действительно, безусловно.

Макаров : Но мне кажется, что вот Сартр, некую свою идею, любимую какую-то свою концепцию, ему важно было изложить, он ее имел предварительно. Такое у меня ощущение. А вот мне кажется, что русские писатели не имели предварительно. Она как бы родилась уже в процессе литературного труда.

Кантор : И да, и нет. Дело в том, что есть писатели-схемы, они есть и среди писателей, и среди философов. Сартр – вы правы, у него была схема не мысли о мире, а схема мира, наверное, так точнее. И абсолютно свободный Камю. Человек полета. Безусловно, творческого полета, философского полета. Кстати сказать, выросший на русской философии, прежде всего на Достоевском. Вот его знаменитый "Человек бунтующий" – он весь на аллюзиях из Достоевского, там бесконечные отсылки к Достоевскому. Пьесу сделал по "Бесам". Так что здесь хорошая русская школа у Камю. Это вообще очень любопытно, что вначале русские писатели и философы учились у Запада, конечно, начало XIX в., я уже не говорю про XVIII в., все почти полупереводы с Запада. И вот после Пушкина начинается такое какое-то нахождение не то чтобы собственной идеи, хотя и идеи тоже, а вот самостояния, воспользуюсь словом Пушкина. Такого духовного самостояния. И уже с Достоевского это очевидно совершенно. Хотя любопытно, что когда смотришь издали, уже знаешь, что это гений, то думаешь, что и всегда думали, что он гений. Это как про Пушкина знаем, что он величайший, всегда был величайший. Но опять же забывается, что самые лучшие тексты Пушкина были опубликованы двадцать лет спустя после его смерти. Чудом сохранившиеся! В сундуках! Пушкин при жизни последние годы был отвергнут даже друзьями. Это феномен, о котором мы забываем, не хотим думать об этом. Белинский, который даже не знал настоящего позднего Пушкина, говорил, что я его отрицал, а теперь я себя…

Макаров : Корю за это

Кантор : Корю, как за клевету на Духа Святого! Пушкин, конечно, поздний, когда он становится абсолютно самостоятельным – толпа не воспринимает самостоятельности. Ну, так устроена человеческая психика. Толпа воспринимает привычное. Вот Достоевский, скажем, как и Пушкин, был весь непривычен. Толстой более привычен. Как писал тот же Розанов, судьба Толстого жить всегда в славе, судьба Достоевского – быть всегда непризнанным. Тут он ошибался, Достоевский стал признанным и более чем, более чем кто-либо. Но опять-таки, есть эпизод из жизни Достоевского, меня он очень трогает: последний год жизни семейство Соловьёвых очень дружило с ним, старший брат Всеволод и младший Владимир Соловьёв, и Всеволод как-то повел Достоевского к гадалке. Достоевский не очень во все это верил, ну тот его уговорил. "Всеволод Сергеевич, ну я пойду. Раз Вы просите, то я пойду". Выходит – смеется. Что такое, Федор Михайлович? – Она сказала, что я буду самым великим русским писателем в восприятии потомков. Смешно, говорит он, когда есть Толстой, Тургенев, – начинает перечислять великие имена – и я, говорит, ну это же смешно! Всеволод Сергеевич тоже не понял. Он говорит, что Федор Михайлович не знал, что его речь о Пушкине произведет такое впечатление, это понижение сразу на двадцать градусов. Речь о Пушкине гениальна, замечательна, но это не весь Достоевский. И конечно, не этой речью он стал велик на весь мир и знаменит. В самовосприятии Федора Михайловича он понимал себе цену и вместе с тем никогда не было вот того чудовищного эго, которое было у Толстого.

Макаров : Ну что ж, друзья, градус нашего сегодняшнего разговора настолько высок, что просто необходимо дать себе маленький перерыв для того, чтобы просто собраться с мыслями и одновременно уступить место рекламе и анонсам.

Макаров : Отзвучали анонсы рекламы, мы возвращаемся к теме нашего сегодняшнего разговора, это действительно разговор ума и сердца, ибо это разговор о том, насколько вообще совместимы, насколько родственна и естественна связь философии и литературы. Гость нашей программы – замечательный философ, известный, всемирно известный философ и при этом прекрасный писатель Владимир Кантор. Ведет программу Анатолий Макаров.

Кантор : Толстой, как писал тот же Бердяев, Толстой считает себя прямым провозвестником, пролагателем путей Господа. Ему Христос даже не нужен. Бог и он. А Христос – кто? зачем? Родила девка малого, как говорит он, и чего теперь? Чего мы с ним носимся? И отец его неизвестен, поэтому решили, что он сын Бога. Это кощунство абсолютное! Это Лев Николаевич. У Достоевского такого вообразить невозможно. Также как Толстой не любил Мадонну Рафаэля Сикстинскую, Достоевский часами стоял перед этой картиной, он же в Дрездене жил несколько лет, и под ней умер. Это разница восприятий, в общем, скромности Достоевского, может быть, повышенной, а, может быть, жизнь била слишком часто. Но когда он написал первый прославивший его действительно после "Бедных людей" роман "Преступление и наказание", он сказал, не помню кого он назвал, тот сказал, что это лучше, чем "Отверженные" Гюго. Ну надо же такое сказануть! – это же Гюго и всего-навсего я! Теперь мы понимаем несоизмеримость масштабов Достоевского и Гюго. Гюго хороший писатель, я ничего не хочу сказать, но, конечно, совершенно другой масштаб, другой уровень. А Достоевский впервые действительно в России поставил чисто философские, глубочайшие проблемы. Скажем, проблему теодицеи – оправдания Бога. До Достоевского в России это никто не делал абсолютно. Это и философская проблема, и богословская проблема, и он сделал ее художественной проблемой. Ведь вся тема Ивана Карамазова – это тема оправдания Бога. А можно ли Его оправдать? И в итоге фраза знаменитая "Не Бога, а мира Его не принимаю". То, что потом отрефлектировалось, отразилось в словах Цветаевой "Пора, пора, пора Творцу вернуть билет". Причем любопытно, вот как Россия переосмысливала в данном случае западные структуры. Вообще, эта фраза идет, как многое у Достоевского, из Шилллера. Но у Шиллера лирический герой отказывает возвращать билет природе. Не Богу! Природа – это нечто безличное. С Богом отношения личные. Бог – он как бы имеет Образ, имеет Лицо. Бог Отец. Суровый и жесткий Бог Отец. И вот к нему относится тема теодицеи. К природе теодицея, думаю, относиться не может. Человеческий Бог, оправдание Бога. Оправдывать или осуждать природу глупо. Это абсолютно безличная сила, которая, как говорил Герцен, губит и правых, и виноватых, ей наплевать. А вот Бог не должен губить правых и виноватых. А Он все-таки губит. Почему? Страшный вопрос, на самом деле, который задал Федор Михайлович Господу, который уже потом повторили уже в XX в. западные теологи. Наши, к сожалению, в данном случае даже не думали об этом. А можно ли верить в Бога после Освенцима? Это был вопрос, который решали западные философы, западные теологи.

Макаров : И можно ли заниматься поэзией?

Кантор : Совершенно верно. И на него ответил Бёлль совершенно замечательно, помните, да? Он сказал, что можно, но если ты после всего этого ужаса закурил впервые сигарету, если ты после этого поцеловал женщину – значит, ты должен продолжать жить, но зная, что у тебя за спиной.

Макаров : Замечательно, да. Владимир Карлович, а вот, переходя непосредственно к вашей писательской практике, а вот каков у вас процесс возникновения замысла? Все равно ведь каждый это переживает. Вот, скажем, у вас может возникнуть некая идея, некий концепт, под который потом каким-то образом возникают характеры или ситуации жизненные, житейские? Или, скажем, все-таки более непосредственно вы реагируете? Как обычно писатель – случай, картина, что-то промелькнуло, какой-то человеческий образ, реплика? Вот как это у вас бывало? Или так и так бывало?