Слышались упреки (или обвинения?) в том, что Тёркин совершенно традиционен, не современен, лишен характерных черт советского человека, недостаточно "передовой", а то и вовсе отсталый.

Помимо того, что в конкретных политических условиях подобные упреки порой попахивали доносцем, поражает полнейшая глухота тёркинских "судей" к его, порожденной реальным временем, свободной, раскованной речи, абсолютной естественности, с которой в ней иной раз возникает слово именно тех лет, используемое совершенно свободно, а то и не без улыбчивых оговорок, избавляющих его от идеологической прямолинейности ("Я ж как более идейный был там как бы политрук").

И какой же это "вневременной" персонаж "всех войн и времен" (Ф. Гладков), если его мысли и чувства предельно близки автору, человеку той же эпохи, с теми же заботами и болью?!

В цитированной выше главе "О себе" на этот счет даже происходит некое задорное объяснение поэта с читателем, который, дескать, скажет:

- Где же про героя?

Это больше про себя.Про себя? Упрек уместный,

Может быть, меня пресек,

Но давайте скажем честно:

Что ж, а я не человек?…И заметь, коль не заметил.

Что и Тёркин, мой герой,

За меня гласит порой.

Да не за автора ли говорил и внезапно объявившийся "двойник" героя, когда весело отводил упрек Тёркина, почему он не Василий, а Иван:

Тихонов (Отечественная война и советская литература // Новый мир. 1944. № 1–2), а позже и Федор Гладков: "…Изображаются как будто советские люди, а перед читателем сермяжные мужички чересполосной России" (Там же. 1945. № 4).

И уже с усмешкой глядя,

Тот ответил моему:

- Ты пойми, что рифмы ради

Можно вставить и Фому.

Это ядовитая характеристика публиковавшегося тогда в военной печати "Заветного слова Фомы Смыслова" Семена Кирсанова, пытавшегося возместить бедность содержания затейливой рифмовкой.

И снова тут приходит на память пушкинский свободный роман, изобилующий острыми мимолетными замечаниями по адресу собратьев. Так и в "Тёркине" автор порой позволяет себе бегло набросать некий литературный "пейзаж":

Вот уж нынче повелось:

Рыбаку лишь о путине,

Печнику дудят о глине,

Леснику о древесине,

Хлебопеку о квашне,

Коновалу о коне,

А бойцу ли, генералу -

Не иначе - о войне.

И погодите: то ли еще будет в послевоенных книгах "За далью - даль" и "Тёркин на том свете"!

Твардовский однажды сказал, что наследие Пушкина "всегда рядом с нами и в нас самих" (курсив мой. - А. Т-в).

Когда "сплав" такой высокой традиции с талантом "наследника" по-настоящему органичен, это прекрасно… и в то же время представляет немалые трудности для исследователя, аналитика.

Тем не менее рискну сказать, что порой почитавшийся чуть ли не агитационным лубком "Василий Тёркин" не только по характеру названия схож с "Евгением Онегиным". Онегинские "нотки" в "Книге про бойца" расслышали чуткие критики, например Н. Вильмонт в "Заметках о поэзии А. Твардовского" (Знамя. 1946. № 11–12. С. 107).

Конечно, то "чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся непринужденной форме изложения", которое испытал Твардовский в этой своей работе, в первую очередь было порождено совершенно особыми обстоятельствами времени, необычайным духовным подъемом автора и неповторимой близостью его души душе народа в годы трагических испытаний.

И все же в этом тяготении поэта - если позволительно так выразиться - к богатству жанров внутри "Книги про бойца" (сам он именовал ее "моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю") не могло быть у него иного образчика, чем "летучий" онегинский стих с небывалой дотоле свободой и естественностью переходов от темы к теме, с максимальной реализацией тех заложенных в родной речи качеств, которые чрезвычайно удачно охарактеризовал Михаил Пришвин: "…чудесные коленца русской речи, повороты ее от грусти к простодушно-смешному и внезапный взлет на высоту человеческой мудрости".

Когда я обратил внимание Александра Трифоновича на вышеуказанную параллель между двумя переправами, он после некоторого раздумья ответил примерно так: "Наверное, вы правы. Но как хорошо, что я сам тогда этого не заметил, а то стал бы "нажимать" на это сходство - и испортил!"

Так и "ориентировка" на "Онегина", о которой шла речь, была скорее подсознательной (вот оно - пушкинское наследие "в нас самих"!), и, создавая главы "От автора", Твардовский прямо их не соотносил с лирическими отступлениями в великом романе (наверное, просто испуганно шарахнулся бы от самой мысли об этом), как, расставаясь в последней главе с Тёркиным, не оглядывался на прощальные строфы "Онегина".

И все же в этой главе Пушкин прямо "присутствует"! Первые строки, запев ее - цитата из "Песен западных славян" ("7. Похоронная песня Иакинфа Маглановича"):

Светит месяц; ночь ясна;

Чарка выпита до дна.

Слова эти как будто родились только что, как вздох после долгого пути, или вечно таились в глубине души…

За ними - прощание с пережитыми годами, с любимой книгой, с Тёркиным, с которым автор намерен расстаться совершенно "по-пушкински":

И здесь героя моего…

………………………………………….

Читатель, мы теперь оставим,

Надолго… навсегда.

("Евгений Онегин")

(Любопытно, кстати, что в известном "Ответе читателям "Василия Тёркина"" Твардовский точно так же отказывался от "легкой" задачи следовать по уже накатанной колее, как Пушкин в неоконченных стихах - "оставленный роман [наш] продолжать", вставляя "в просторную, вместительную раму картины новые…".)

И не предваряют ли пушкинские строки, взятые из "Похоронной песни Иакинфа Маглановича", мощное развитие темы - если не новой, то, во всяком случае, по необходимости до поры откладывавшейся ("И забыто - не забыто…"), а затем получившей изумительное по проникновенности и художественной силе выражение в таких стихотворениях, как "Я убит подо Ржевом", "В тот день, когда окончилась война", "Я знаю, никакой моей вины…"?

И они, и "Дом у дороги" в совсем иных, разумеется, исторических условиях исполняли благородный пушкинский завет - пробуждать "чувства добрые" и "милость к падшим призывать".

Книга, в центре которой один герой, пусть на диво притягательный и наделенный едва ли не всем лучшим, что есть в народном характере, как будто предвещавший далекое будущее - улыбку и удаль Гагарина с его знаменитым: "Поехали!", - густо населена и другими людьми, изображенными с разной степенью обстоятельности, но неизменно выражающими какую-либо существенную черту народной судьбы, будь это традиционные дед и баба, или командир, погибающий с возгласом, который войдет в легенду: "Вперед, ребята! Я не ранен, я - убит!", или возвращающаяся из вражеского полона "труженица-мать", которая "щурится от слез" счастливой встречи со своими и от "белого цвета родных берез".

Книга словно хочет вобрать в себя все эти судьбы, - всех, с кем делили тягостную годину, и сама строфика ее порой претерпевает внезапные метаморфозы, как будто обычным четверостишиям не под силу вместить это половодье чувств, величание-поминание "всех друзей поры военной":

Вспомним с нами отступавших,

Воевавших год иль час,

Павших, без вести пропавших,

С кем видались мы хоть раз,

Провожавших, вновь встречавших,

Нам попить воды подавших,

Помолившихся за нас.

"Легкие стишки", бойкая разговорная речь соседствуют в книге с мощными, суровыми, скорбными аккордами (вспомните: "Переправа, переправа…"!) или с раздольной кантиленой (только что приведенное "Вспомним…").

Есть в этой поэтической симфонии свои "скерцо", сменяющие напряженную патетику предшествующих глав (так, после "Смерти и Воина" идет шутливое письмо раненого Тёркина в "родную" роту) или даже элегические "адажио".

В главе "О себе" поэт вспоминает родные места:

Лес - ни пулей, ни осколком

Не пораненный ничуть,

Не порубленный без толку,

Без порядку, как-нибудь;

Не корчеванный фугасом,

Не поваленный огнем,

Хламом гильз, жестянок, касок

Не заваленный кругом;

Блиндажами не изрытый,

Не обкуренный зимой,

Ни своими не обжитый,

Ни чужими под землей.

Здесь картина мирной природы как бы постепенно проступает сквозь дикий пейзаж войны и поначалу прекрасна уже тем, что в ней нет никаких следов яростного побоища. Но потом она воскресает во всех своих красках:

Полдень раннего июня

Был в лесу, и каждый лист,

Полный, радостный и юный,

Был горяч, но свеж и чист.

Лист к листу, листом прикрытый,

В сборе лиственном густом

Пересчитанный, промытый

Первым за лето дождем.

И в глуши родной, ветвистой,

И в тиши дневной, лесной

Молодой, густой, смолистый,

Золотой держался зной.

И в спокойной чаще хвойной

У земли мешался он

С муравьиным духом винным

И пьянил, склоняя в сон.

Здесь каждая строка как бы многократно перекликается, "перезванивается" с другими, любой звук рождает отзвук, все звенит, как звонкий, "золотой" зной летнего леса.

В первой строфе одинаково звучат даже начала строк (полдень - полный, был - был), а в какой-то степени и "середки" (раннего - радостный). Своя инструментовка есть и во второй строфе. А в заключение - целый ливень созвучий: глуши - тиши, родной - дневной - лесной, молодой - густой - золотой, спокойной - хвойной, муравьиным - винным.

И в истоме птицы смолкли…

Светлой каплею смола

По коре нагретой елки,

Как слеза во сне, текла…

Есть какая-то удивительная гармония между неторопливым движением больших синтаксических периодов ("Лес - ни пулей, ни осколком" и т. д.) и зрительным образом медленно тянущейся смоляной капельки. И само сравнение ее со слезой во сне явилось вполне естественно, потому что вся эта картина - "детства сон, что сердцу свят", приснившийся на недолгом привале (а впереди - "Бой в болоте"!) и до сладостной боли сжавший сердце.

Мы уже упоминали, что слово, которое чаще всего слышишь, когда заходит речь о поэзии Твардовского, - это простота. Одни произносят его с наивным убеждением, что какое-либо художественное мастерство не столь уж необходимо. Другие же - с долей снисходительности к якобы "нутряной", чуть ли не даром дающейся простоте.

Однако Николай Асеев еще в "Стране Муравии" признал высокую культуру стиха, а Борис Пастернак считал "Тёркина" "чудом растворения поэта в народной стихии".

Действительно, для автора "Книги про бойца", кажется, нет ничего невозможного, ему подвластны самые разнообразные средства художественного выражения. При этом он употребляет их "в дело" настолько экономно и гармонично, что у читателей возникает обманчивое ощущение крайней легкости и совершенной простоты.

Вспомним давние слова Анатоля Франса: "…Существуют стили, кажущиеся простыми, и… как раз им-то, вероятно, присущи молодость и долговременность. Остается только установить, откуда у них эта счастливая видимость. И тут, конечно, приходит в голову, что они обязаны ею не недостаточному разнообразию элементов, а тому, что они представляют собой целое, все составляющие части которого до такой степени прочно слились, что их уже не различить. Короче говоря, простой стиль - как тот луч, который падает через окно, пока я это пишу, и ясный свет которого объясняется полнейшим слиянием составляющих его семи цветов. Простой стиль подобен белому свету. Он сложен, но не выдает своей сложности" ("Сад Эпикура").

Лучше не скажешь!

Идут поистине роковые месяцы войны.

"Судьба всех нас, всей страны еще никогда, даже в прошлом году не была так условна (курсив мой. - А. Т-в), - писал Александр Трифонович жене 30 июля 1942 года из Москвы, с трудом приискивая слово, способное передать всю отчаянность положения на фронте. - Если бы ты могла представить себе, в кругу каких мыслей мы живем здесь. Не буду говорить даже в письме с оказией…"

Датированные тем же днем записки начальника гитлеровского Генерального штаба Гальдера звучали чуть ли не как победные литавры: "Противник отходит перед войсками 17-й армии (на юге. - А. Т-в) по всему фронту, а на восточном крыле (1 - я танковая армия) обратился в беспорядочное бегство".

Неделей раньше сдан Ростов; немецкие войска, наступающие на Кавказ, своим левым крылом достигли Дона в районе станицы Цимлянской, а 6-я армия Паулюса - севернее, в речной излучине между Калачом и Кпетской.

Немецкий военный историк Курт фон Типпельскирх писал впоследствии (не без подавленного ли вздоха?), что в начале августа 1942 года Сталинград можно было взять внезапным ударом с юга, если бы Гитлер не ставил главной целью наступление на Кавказ.

Упомянутые Твардовским в июльском письме поэта жене "мы" - это он с Василием Гроссманом, очень близким ему тогда. "…Беседуем на невеселые темы", - говорится в одном августовском письме Александра Трифоновича за неделю до того, как немцы прорвались уже к западной окраине Сталинграда.

И далее: "Пусть мы сами себе подивимся когда-нибудь, как в такое трудное время могли писать, и еще что-то получалось".

А "получался" не только "Тёркин", уже зазвучавший тогда по радио и готовившийся к печати.

Марии Илларионовне были посланы еще и "две первые главки новой вещи". Сам автор пытается определить ее жанр как "лирическую хронику" - хотя и не без некоторых колебаний: "…Пишется лирика - не лирика, не поймешь… Но я чувствую, как необходимо мне это; одним "Тёркиным" я не выговорюсь… И здесь уже я могу говорить в полную душу".

"Вся огромность грозных и печальных событий войны" (по уже знакомому нам выражению поэта) искала себе нового выхода и художественного претворения. Уже первая, памятная встреча с огромным беженским "морем" и с удивительной стойкостью и красотой человеческой, женской души, проявленными в эту пору, могла заронить зерно будущего замысла. Да и в начальных главах "Книги про бойца" проклевывались некие сюжетные "почки".

Глава "Перед боем" - о короткой побывке-ночевке отступавших бойцов в доме своего командира - не только запечатлела обаятельный, трогательный образ хозяйки приютившей их избы, но и завершалась томительным гаданием о судьбе этой семьи и самого ее главы, который, "может, нынче землю парит, за которую стоял".

А впереди были новые встречи, новые судьбы, часто глубоко трагические, и возникала настоятельнейшая потребность, как говорилось в рабочих тетрадях поэта, "рассказать сильно и горько о муках простой русской семьи".

Уже мерещился некий герой наподобие Моргунка (а то и он сам?), и брезжила вся огромная даль выпавшей на его долю эпохи: "столько войн, переворотов, испытаний… Революция, коллективизация".

Тут даже какой-то почти романный "соблазн" маячил, вроде мечтавшегося Александру Трифоновичу чуть ли не всю жизнь "Пана" (он и сейчас, бывает, "большую часть рабочего времени" занят его обдумыванием!).

Но это море необъятное все же постепенно входит в берега, ограничиваясь изображением только нынешней войны (хорошенькое, впрочем, "только"!), хотя и здесь напрашивались самые разные фабульные повороты, к примеру - партизанская "линия" или более подробное повествование о деревенской жизни при оккупации.

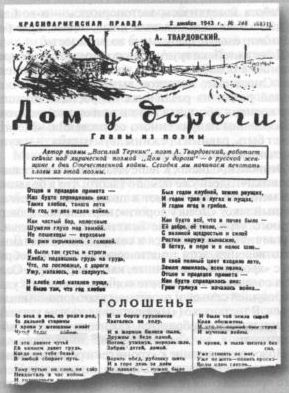

В декабре 1943 года Твардовский напечатал в "Красноармейской правде" несколько глав из поэмы "Дом у дороги".

В этом названии он какое-то время сомневался, но на поверку оно замечательно отвечало не только сюжету "лирической хроники", но и главной ее теме, "нерву", если не сердцу! - судьбе семьи, человека, народа в грозном океане истории (не вспоминается ли вам давняя "муравская" сказка про деда с бабой в их утлой зыбке-избе?!).

Хроника была еще далека от завершения (и завершенности). Характерно, что в кратком вступлении к газетной публикации сказано, что автор "работает сейчас над лирической поэмой… о русской женщине в дни Отечественной войны" (курсив мой. - А. Т-в). Жене же Александр Трифонович сообщил, что пошел на эту публикацию, чтобы "не понукали с материалом", не требовали какой-либо ненавистной ему "обязаловки", "лирико-кампанейских всплесков поэзии" и т. п.