И я, и Поклад решили побороться. На сей раз у нас было много союзников: журналисты и театральные критики во всю хвалили спектакль, почти во всех Киевских газетах вышли положительные рецензии. Аркадий Хайт, который в эти дни был в Киеве и видел спектакль, опубликовал прекрасную статью в "Советской культуре". Но это не влияло: была команда "не пущать" и "не пущали". Тогда я позвонил в Москву и сообщил об этом скандале. Там возмутились – это была пощёчина "старшему брату": как это так? Министерство культуры СССР принимает пьесу, рекомендует её к постановке во всех театрах страны, а Украина находит там крамолу?.. Решили разобраться: в Киев, в двухдневную командировку специально приехал Константин Константинович Саква. Это был высокий гость, поэтому его с почётом встретили, заказали прекрасный номер, выделили машину для обслуживания и… удрали: и заместитель министра культуры, курирующий театры, и начальник Управления, и главный редактор "срочно" разъехались по командировкам. Саква возмущался, а мне было всё понятно: оспаривать решение партийных органов они не смели, а объяснить, почему запретили – не могли, вот и нашли такой выход из положения. Уезжая, на вокзале, Константин Константинович положил мне руку на плечо и сказал: "Здесь всё беспросветно. Кончайте заниматься мазохизмом – переезжайте в Москву".

И всё-таки я решил сделать ещё одну попытку спасти спектакль: пойти на самый верх – в ЦК. Игорь Поклад поддержал меня в этом намерении, и мы вместе пришли на приём к заведующей отделом культуры, этакой показательно-обаятельной даме, которая бросилась к нам со словами:

– Здравствуйте! Как я рада вас видеть! Почему же вы к нам не приходите! Почему?!

В её глазах, как в двух чайниках, бурлила горячая радость. А в её вопросе было столько искренней тоски и боли, что я тут же почувствовал угрызения совести за то, что не приходил к ней раньше. И вымучил, как бы оправдываясь:

– Вот… Пришли…

– …по поводу нашего спектакля в театре Оперетты, – сразу перешёл к делу Игорь. – Вы в курсе, что его запретили.

– Да, я кое-что слышала об этом, но спектакля не видела.

– Очень жаль, тогда вам будет трудно разобраться…

– Но почему же? – она снисходительно, по-матерински улыбнулась. – Важно хотеть разобраться! – нажала кнопку звонка, вошёл молодой референт, в тёмном костюме, белой рубашке, в галстуке, с глуповато-красивым лицом. В последствии, в подобных кабинетах, я встречал много секретарей и референтов, очень похожих на этого: их штамповали в комсомоле, по единому трафарету, и отправляли на работу в партию.

– Алексей Петрович, – обратилась она к нему, – ну-ка, доложите, что там произошло со спектаклем Поклада и Каневского?

– Видите ли, я ещё не знаю, но…

– Как это вы не знаете! – она прервала его, гневно стукнув ладонью по столу. – Очень плохо, что вы не знаете!.. Запомните: не мы нужны Покладу и Каневскому, а они, Поклад и Каневский, нужны нам! Если мы будем так относиться к их творчеству, они плюнут и перестанут работать для нас, для искусства Украины!.. Мы их просто потеряем! – Увидев, что на лице у референта отразилось непереносимое отчаянье от мысли о возможной потере Поклада и Каневского, шефиня смягчилась. – Я верю, что вы всё осознали – идите, разберитесь и доложите. Немедленно! – Когда этот мальчик для битья вышел из кабинета, она снова повернулась к нам с искренней заинтересованностью:

– А теперь поговорим о ваших планах. Над чем работаете?

– Да, но… Нас волнует судьба этого спектакля… И мы бы хотели…

– И я очень хочу. Хочу, чтоб у вас всё было хорошо! И верю в это! Верю! – Она встала, обняла нас за плечи и повела к дверям. – Приходите! Приходите почаще! Я вам всегда рада!

Мы вышли из кабинета, дошли до конца коридора, остановились, посмотрели друг на друга.

– Ты что-нибудь понял? – спросил Игорь.

– Нет, – признался я.

– И я нет.

– Но согласись, что это великое искусство: двадцать минут говорить, не переставая, и ничего не сказать! Наверное, их этому специально учат: уроки обаятельной демагогии.

– Если это так, то она – отличница, – мрачно подытожил Игорь.

Конечно, никакого ответа мы так и не получили и спектакль спасти не удалось.

А вслед за Киевом, его запретили и в Харькове, и в Симферополе и в других городах Украины, где пьесу уже поставили или ещё репетировали. Приходили комиссии из партийных органов и находили там антисоветчину. Причём, сами они никогда не подписывали никаких приказов о запретах или снятиях спектаклей – они "рекомендовали" местным управлениям культуры ещё раз подумать и сделать выводы. И те их делали.

Всё по отработанной схеме!

А чтобы более понятной была обстановка в стране, приведу здесь фрагмент из моего рассказа "Сказки дедушки Исая":

"…А вы про продажную девку империализма слыхали? Нет? То-то! В наше время так науку генетику обзывали. Мы про неё тогда ничего не знали, но очень с нею боролись, вместе с партией. Тогда это было здорово налажено: мы гневно осуждали то, чего не читали, и громко славили то, чего в глаза не видели… Ещё вейсманистов-морганистов клеймили. Кто такие? Про вейсманистов не знали, а про морганистов догадывались, что это что-то, связанное с моргом. Мы и саксофон запрещали, потому что почуяли в нём сексуальность. А на телевидении со всеми бородатыми боролись, не пускали их на экран: или сбрей бороду, или уволим. Долго боролись, пока юбилей Карла Маркса не наступил. А слово "джаз" даже произносить было неприлично, его употребляли только, чтобы заклеймить: "Знаете, до чего он докатился? До джаза!". Ну, за такое оскорбление сразу за грудки… Как почему? Потому что джазовые мелодии, да и вообще, всякие песни про любовь, нас тогда разлагали, а доклады и политинформации – мобилизовывали. Вечером, в койке, тихонько послушаешь разлагающую музыку Дюка Элингтона, а утром на службе его же и разоблачишь. Вот так и жили, между разложением и разоблачением. Я уже не говорю о врагах народа – тех сразу за ушко и на солнышко, то есть, на мороз, в сибирские лагеря. Все семьдесят лет с врагами боролись, потому что, как выяснилось, врагов было большинство, а если точнее, то, в основном, все были врагами, только не все об этом знали…".

МОЯ ПЕРВАЯ ЗАГРАНИЦА

Во времена закрытых границ и железного занавеса мне всё же удавалось бывать за рубежом, сперва с различными группами, туристическими и деловыми, потом как "индивидуальный турист", а в последние десять лет – в самостоятельных командировках на своей собственной машине. Но начну с первой, на всю жизнь запомнившейся мне, профсоюзной делегации, куда меня угораздило попасть. Это было время, когда только-только проклёвывались культурные контакты с соцстранами. Я получил письмо от председателя Союза польских писателей Ежи Юрандота: в Варшаве вышел первый сборник юмористических рассказов советских писателей, среди них было четыре моих, и он приглашал меня приехать и познакомиться. По его приглашению меня бы тогда не выпустили, поэтому я подал заявление в Союз кинематографистов с просьбой включить меня в состав какой-нибудь туристической группы, едущей в Польшу.

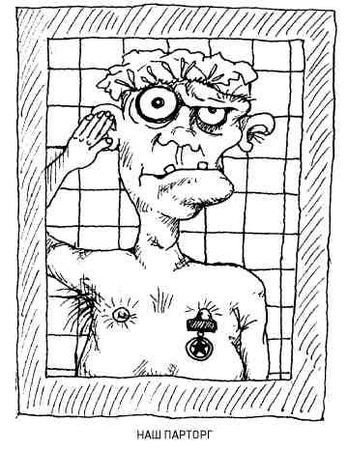

Через пару недель мне позвонили и предложили присоединиться к профсоюзной делегации, которая едет от общества польско-украинской дружбы. (Как я потом выяснил, им для процентов нужен был один интеллигент и один еврей – я был очень удобен, будучи одновременно и интеллигентом и евреем) . Получив необходимую для любой поездки за границу "характеристику-рекомендацию" за подписью "треугольника" (первого секретаря Союза, парторга и профорга), принёс её в Общество дружбы (было такое!) вместе с фотографиями и деньгами.

За день до поездки нас всех собрали и познакомили с руководителем группы. Её звали Маня Михайловна. Некрасивая, безвкусно одетая, она носила ядовито-зелёное пальто и пожарно-красную шапочку. При этом, её нижняя челюсть была намного активнее верхней – стремительно бросалась вперёд навстречу собеседнику, оскаливая зубы, что означало приветливую улыбку. На том же сборе были избраны староста, заместитель старосты, парторг, профорг, комсорг и физорг. Все члены группы получили ответственные нагрузки, без "должности" остались только двое: интеллигент и еврей, то есть, я.

Парторгом, по рекомендации "сверху", стал начальник цехе какого-то харьковского завода. Его партийная кличка была Павел Иванович. К пиджаку его была прикреплена звезда Героя социалистического труда, но не крепко, потому что во время поездки он, снимая пиджак, перевешивал звезду на рубашку, а, снимая рубашку, цеплял её к майке. Подозреваю, что когда он шёл в душ, то цеплял эту награду к соску.

Павел Иванович тут же провёл политинформацию о происках международного империализма и воззвал к постоянной бдительности и строжайшей дисциплине. В поезде он обошёл все купе, как командир обходит окопы перед боем: открывал дверь, оглядывал накрытый столик с обязательной бутылкой водки, и спрашивал:

– Как самочувствие?

Ему хором отвечали "Прекрасно!" и наливали стакан водки. Он выпивал его давал последнее наставление: "Своих еб-ть, полячек не трогать!". После этого, с чувством выполненного долга, входил в следующее купе, где выпивал очередной стакан и давал такое же указание. Причём, он это говорил и в присутствии женщин, тем самым, даря им перспективу.

В Варшаве, в гостинице, наш парторг требовал, чтобы на завтрак все шли вместе, парами. После ужина удерживал всю группу за столом и, когда вступал оркестр и посетители ресторана шли танцевать, озорно подмигивал:

– А ну, братцы, давайте их перекроем!

И громко затягивал "Из-за острова на стрежень…". Ему начинали подпевать. Танцующие пары удивлённо и недовольно оглядывались на певцов, а Павел Иванович истово дирижировал и похохатывал:

– Как мы их, а!?

Однажды он остановил меня в холле и погрозил пальцем:

– Я заметил, вы с нами не поёте! Отрываетесь от коллектива!

Я решил отшутиться:

– Мы ведь приехали крепить дружбу с поляками, а у меня – ни слуха, ни голоса, если я запою, дружба кончится.

Он на секунду напрягся, переваривая информацию, и, осенённый открытием, радостно подбодрил:

– Ничего! Можете петь – в общем хоре не разобрать!

Очень был недоволен, что каждый вечер я уходил то в театр, то в клуб, то просто в гости. Пытался не пускать, угрожал "отрицательной" характеристикой. Пришлось ему довольно жёстко объяснить, что я приехал знакомиться с польскими писателями, с польскими фильмами и спектаклями, а не с польской "Выборовой", на которую он тратил все обмененные ему деньги. Павел Иванович помрачнел, но угрозы прекратил. Только каждый раз, когда за мной заезжал кто-то из писателей, даже такие известные как Потемковский или Юрандот, он впивался в них пристальным рентгеновским взглядом, пытаясь разглядеть в каждом законспирированного агента ЦРУ.

В первый же день я позвонил Ежи Юрандоту и сообщил, что приехал. Он сказал, что через час ждёт меня у гостиницы. "А как мы узнаем друг друга?" спросил я. Он ответил: "Будем держать в руках по свёрнутой газете, как два шпиона". В назначенное время я увидел у входа невысокого, седого человека, который сперва радостно замахал мне газетой, а потом, якобы спохватившись, поспешно спрятал газету и приложил палец к губам, как бы призывая к бдительности. Он сыграл это так достоверно, что я невольно расхохотался. Мы пожали друг другу руки, потом он обнял меня, чем несколько удивил: ведь я знал, что передо мной председатель Союза Писателей страны и готовился к официальной встрече. А он вдруг спросил:

– Пан Саша, вас уже водили туда, где собираются самые красивые Варшавские бляди?

– Нет, – растерянно ответил я. Он возмутился:

– О чём думает Общество Польско-Советской дружбы!.. Поехали! – Он привёз меня в ресторан гостиницы "Виктория", в котором, действительно, за столиками сидели очень эффектные женщины. – Вечером их будет ещё больше.

Этот человек буквально с первых же минут нашего знакомство вдребезги разбил моё советское представление об обязательном ритуале официальных встреч.

В те годы Польский юмор стремительно заполонил страницы наших газет и журналов, польские юмористические рассказы читались и перечитывались, их цитировали, они звучали с эстрад и по радио.

Имена Польских писателей-юмористов стали в СССР известными и популярными: Юрандот, Мрожек, Осенка, Потемковский, Лец, Гродзенска, Рутковска, Виницка…

– Пан Ежи, я привёз поклон и благодарность и вам, и вашим коллегам от всех моих друзей за ваше мастерство и талант – мы многому у вас научились и…

– Что вы, пан Саша! – прервал он меня. – Это мы вам должны нижайше поклониться! – Я удивлённо посмотрел на него. – Да, да! Поймите: у нас есть много дорог, по которым мы можем шагать без надзора, а у вас – одна-единственная разрешённая тропинка и вы умудряетесь на ней устраивать такие кульбиты!.. Это мы учимся у вас!..

Я вдруг подумал: а ведь он прав, и было приятно это слышать.

Сразу по приезде в Варшаву произошёл у меня конфликт с нашей "Красной шапочкой". Дело в том, что в Польше – культ собак, особенно много пуделей. У меня в то время тоже был пудель, поэтому каждого из них я встречал, как близкого родственника. В первый день приезда нас повели показывать Старо Място. На рыночной площади я увидел старичка с двумя чёрными пуделями, подошёл, стал их гладить. Старичок приветливо улыбнулся, что-то спросил, я хотел ответить, но вдруг услышал трубный глас Мани Михайловны:

– Товарищ Каневский! Вы приехали с делегацией польско-украинской дружбы, а здесь сообщают факты, очень важные для польско-украинской дружбы!

На этот крик обернулась не только вся наша группа, но и толпа на площади. Я сперва разозлился, но потом взял себя в руки и, продолжая гладить пуделей, спокойно ответил:

– Между прочим, я выполняю очень важную миссию для польско-украинской дружбы: я передаю польским собакам привет от украинских собак.

В нашей группе грохнул хохот, рассмеялись и рядом стоящие поляки. Щёки Мани Михайловны стали цвета её шапочки, и наш диалог на этом завершился. Больше она замечаний не делала – наоборот, стала выказывать своё подчёркнуто-дружеское расположение, для чего чаще показывала мне свои нижние зубы.

На следующее утро Маня Михайловна попросила меня зайти к ней в номер, чтобы посоветоваться: предстояла встреча с обществом польско-украинской дружбы, и нужен был "совет интеллигента", какой им дарить подарок (для этой цели, перед отъездом, с нас собрали по пять рублей на покупку сувениров, Маня Михайловна их скупила и два неслабых шахтёра пёрли сундук с этими дарами). Когда она распахнула передо мной крышку сундука, у меня, как теперь говорят, "поехала крыша": помимо бесчисленных Лениных, из глины, из металла, из папье-маше, там лежала пара чугунных Богданов Хмельницких на чугунных конях (для тех, кто подзабыл: Богдан Хмельницкий в историю Польши вошёл как лютый враг государства, который совершал набеги, жёг дома, грабил и убивал их обитателей).

Когда моё первое ошеломление прошло, я спросил:

– Это всё… подарки полякам?

– Да! – гордо ответила Маня Михайловна. – Доставала по блату… Понимаете, варшавское отделение – самое большое и важное, им нужен достойный подарок.

С каждым днём я всё больше и больше понимал, что нахожусь в паноптикуме, поэтому решил не тратить силы на переубеждение, а просто расслабиться и получить удовольствие.

– Раз это самое большое отделение, им нужен самый большой подарок, и самый весомый – Богдан Хмельницкий.

– Спасибо! Мы с Павлом Ивановичем тоже так решили, – и Маня Михайловна благодарно оскалила зубы.

Встреча наших и польских "дружелюбов" проходила в большом зале приёмов за длинным узким столом, на котором стояли вазы с сухариками и с печеньем. Потом подали и чашечки с кофе. Маня Михайловна решила сделать сюрприз хозяевам, поэтому чугунного Богдана вместе с лошадью шахтёры пронесли, завернутого в пергамент, и положили под стол у её ног.

Пока поляк-председатель произносил заключительный доклад о давней исторической дружбе двух народов, наша руководительница под столом разворачивала Богдана.

Пергамент издавал странные звуки, пугающие оратора, он прерывал свою речь и с испугом смотрел на выглядывающую из-под стола Маню Михайловну, которая, приговаривая "Продолжайте! Продолжайте!", посылала ему свою неотразимую улыбку, отчего поляк пугался ещё больше и торопливо завершил своё выступление. И тогда Маня Михайловна торжественно произнесла:

– А теперь разрешите в память о нашей дружбе преподнести вам сувенир с Украины.

Два шахтёра, с двух сторон стола, подставили под Богдана ладони, подняли его и понесли к председателю. Я внимательно следил за выражением его лица. Сперва он не понял и внимательно всматривался: кто это? Потом, узнав, впал в шоковое состояние: глаза стали бессмысленными и даже дебильными, но он быстро пришёл в себя и вымученно улыбнулся:

– Спа-си-бо… Спа-си-бо… – и протянул руки, чтобы принять этот символ дружбы. Но он не учёл, что шахтёры полжизни проводят с отбойными молотками, которые весят по шестнадцать килограмм, поэтому они этого чугунного идола несли, как пёрышко.

Не предвидя веса подарка, председатель подставил свои ладони, шахтёры убрали свои – и Богдан рухнул на стол, разбив вазы, блюдца, чашечки, то есть, завершив то, что он не успел доделать в прошлые века… Словом, встреча явно удалась!