Устья в первые годы царствования Петра I (1689–1705)

В соответствии с первой Петровской реформой (1699 год) управление черными землями Севера было передано в руки Московской ратуши. В связи с этим были произведены некоторые изменения в административном аппарате на местах. С 1702 года перестали избираться губные старосты. Волостные старосты избирались, но были переименованы в бурмистров, кроме них избирались сборщики или "целовальники" и целая система полицейских чинов, губные сотники, соцкие, пятидесяцкие, десяцкие, приставы.

В это время Устьянские волости находились в составе Тотемского уезда. Соответственно, тотемские бурмистры отвечали перед Московской ратушей за аккуратность поступления налогов с Устьянских волостей. В большинстве случаев налоги отправлялись из волостей непосредственно в Москву.

По переписным книгам 1678 года в Устьянских волостях числилось 1985 дворов.

В это время взимались следующие основные налоги:

1. Стрелецкие – 1985 р.;

2. Оброчные – 72 р. 32 ал. 5,5 д.;

3. За прикащиков доход – 114 р. 14 ал. 3 д.;

4. За ямскую гоньбу – 460 р.;

5. Таможенный и кабацкий сбор – 58 р. 30 ал. 0,5 д.

Итого: 2721 р. 10 ал. 4 д.

При официальном числе дворов приходилось по 2 р. 12 ал. 2 д. на двор. Фактически же должно быть значительно больше. Средняя цена четверти ржи в это время была около 50 коп., следовательно, в переводе на ржаную единицу на двор падало в среднем больше 2,5 четверти ржи.

Но тяжесть повинностей этим не ограничивалась. Кроме государственных налогов были местные налоги: бражная, подъячная, мостовая пошлина и другие.

Шведская война, реорганизация армии, устройство флота и другие нововведения требовали все новых и новых средств. Вследствие этого с каждым годом вводились новые налоги, сначала как бы временные, а затем они становились постоянными.

Таким образом, в 1701 году были введены два налога: "полуполтинный"… 8 алтын 2 деньги, или 25 копеек с двора, вводящийся взамен рекрутов, которых с устьянских волостей не брали до 1705 года; потом налог "взамен подвод" этим рекрутам по 23 алтына 2 деньги со двора.

Уплатой налогов, оброков, различных раскладок, подачек и взяток обязанности крестьян далеко не ограничивались. Государство рассматривало крестьян как свою полную собственность, с которой оно могло чинить все, что ему заблагорассудится, и располагать по своему усмотрению как их имуществом, так и ими самими.

Весной 1701 года начато строительство каменной крепости на Малой Двине около Архангельска. Для строительства мобилизовали весь Север. Местные власти должны были с полным припасом отправлять каменщиков и подмастерьев в Архангельск. За невыполнение и утайку данного указания бурмистрам грозила смертная казнь.

Мобилизованные на трудовую повинность устьяки участвовали в строительстве Петербурга и окружающих его укреплений. В 1703 году проведена мобилизация из расчета с 7 дворов один работник, предписывалось иметь при себе острый топор и всех до 28 марта отправить в Тихвин. Каждый из мобилизованных обязан был отработать полгода для государства. Работники должны иметь с собой хлебных запасов на два месяца вперед, а на остальные четыре месяца хлеб выдавался на месте. С этого времени устьяки освобождались от работ по строительству крепости на Двине. С Устьянской волости было мобилизовано 12 человек.

В начале 1703 года Устьянские волости переподчинены Шенкурской приказной палате (это учреждение не выборное, а чиновничье-бюрократическое). Положение Устьянских волостей значительно ухудшилось в связи с тем, что Шенкурск, пользуясь удобным сплавным путем по Устье и Ваге, мог высасывать из них значительно больше, чем Устюг или Тотьма, которые находились очень далеко. Кроме того, образовалась некоторая зависимость от Архангельска как центра управления лесными богатствами Севера.

Следует отметить, что до Петра I не было даже и попыток какого-либо учета лесных богатств Севера. В это время еще не существовало лесного управления. Лесом пользовались все, кто хотел и где хотел. Лесные богатства отдавались на откуп главным образом иностранным предпринимателям. Широкие операции с северным лесом в это время вела фирма Даниилы Артмана.

В 1703 году государством были предприняты некоторые попытки по учету лесных богатств и по организации лесного управления. В этом году Вологда, Тотьма, Вага, Устьянские волости, Каргополь, Соль Вычегодская, Великий Устюг, Архангельск были объединены в особый лесной округ, лесные богатства которого, назначенные к отпуску за границу, должны сплавляться к Архангельску. Управляющим этого округа назначается стольник Степан Клокачев. Бурмистрам всего округа следовало присылать стольнику Клокачеву всю отчетность по отпуску леса в другие страны.

Так образовалось первое лесное управление. Высшая инстанция этого управления – Приказ Адмиралтейских Дел, в котором лесными делами ведал Федор Матвеевич Апраксин, а органами на местах были волостные бурмистры и соцкие. После этого отпуск леса за границу стал государственной монополией. На местах лес, причем только корабельный, был принят под государственную опеку. Интересно, что в городах и уездах запрещалось рубить сосну и лиственницу толщиной не более восьми вершков, а на строительство в вышеуказанных городах и уездах всем чинам сосну и лиственницу разрешалось рубить толщиной не более семи вершков.

Корабельные леса объявлялись заповедными, а если кто-либо будет рубить на продажу, то стольник Степан Тимофеевич Клокачев обязан за каждое дерево взыскать с виновника по десять рублей денег, а также чинить наказание – бить кнутом.

Рубка корабельного леса разрешалась только при условии сдачи его в Архангельском порту стольнику Клокачеву по установленным ценам.

Правительство часто объявляло монополию на самые разнообразные предметы торговли, иногда на определенный срок, иногда впредь до отмены, иногда в общегосударственном масштабе, иногда в каком-нибудь определенном районе.

Так, в 1703 году по Ваге и Устьянским волостям (в т. ч. и деревни Новошино и Шадрино) была объявлена государственная монополия на скупку масла, сала и деревенских сукон.

В 1705 году государство усилило монополию на целый ряд самых разнообразных предметов торговли: на смолу, ревень, клей, поташ, деготь, табак, мел, рыбий жир, дубовые гробы, карты, игральные кости, шахматы. Соль и водка и до Петра оставались в государственной монополии. При этом цены на соль сильно выросли, в результате она стала предметом роскоши. Пуд соли стоил больше рубля, что соответствовало около 20 пудам ржи. Вследствие бессолевой пищи на Севере сильно развивалась цинга.

Особым вниманием правительства пользовалась водочная монополия. Однако ради процветания винокурения нередко объявлялась временная монополия для какого-либо конкретного винокуренного завода, для того, чтобы не было остановки выпуска этой продукции.

В Дмитриевской волости и на Устье не существовало винокуренных заводов, о чем бурмистр пишет письмо в Устюг, тем не менее, Дмитриевская волость платила так называемый "кабацкий сбор".

Государственные расходы росли все больше и больше, естественно, ощущался большой недостаток финансовых средств. Правительство изыскивало все новые и новые способы обложения налогами населения.

Введена новая особая специальность прожекторов – изыскателей более или менее остроумных способов обложения. Было предложено рассмотреть возможность обложения населения за рыбную ловлю.

Жители Устьянской волости, испуганные перспективой нового налога, до поры до времени отсиживались и отмалчивались. В реках Устья и Мехреньга рыбы промысловой не было, ловили только мелких ельцов, пескарей и ершей. Несмотря на это, и на них был наложен небольшой рыбный оброк – 8 рублей 4 алтына 2 деньги.

Удивительно, насколько изощренно власти изыскивали возможность введения все новых и новых налогов.

В 1704 году был издан указ провести во всех деревнях и селах учет бань, а документальную опись передать властным органам. Через некоторое время был введен налог – пять алтын с бани за весь год.

Вскоре вслед за банным оброком ввели мельничный оброк. На запрос о наличии мельниц устьяки опять отписались и сообщили о том, что ветряных и водных мельниц нет, кроме одной мельницы в деревне Шадринская Пустынь (позже стала называться деревня Шадрино) у Андрея Алексеева. Однако, учитывая, что за одну мельницу будет большой оброк, было принято решение эту мельницу бросить. Это документальное сообщение совпадает и с местным преданием, которое гласит, что Шадринская Пустынь была основана какими-то девушками (12 человек), имевшими здесь образцовое хозяйство. Они и построили первую мельницу на реке Устья. Вероятность этого предания подтверждается и самим названием – "Пустошка", или Пустынь, т. е. монашеская община, или скит. Основана она была, вероятно, монахинями, скрывавшимися здесь от преследования мирских властей.

Впоследствии скит был разорен властями, и на его месте поселились крестьяне. Однако предание говорит о том, что после Шведской войны Петр I армейские полки не распускал, а распределял их по деревням для постоянного места проживания. И вот один из полков был расположен в Шадринской Пустыни. Из поколения в поколение передавалось, что солдаты перепортили всех девок, и несколько позже и была образована деревня Шадрино, а скит прекратил свое существование.

Обе версии реальные, но которая достоверная, я не знаю. Одно известно, что недалеко от теперешней деревни Шадрино есть урочище, которое у нас называется печище под названием Дивье. Жители деревни Шадрино со слов стариков (из поколения в поколение) говорят, что на этом месте жили девки, и подтверждается, что действительно солдаты переженились на этих девках и образовали на высоком берегу реки Устья деревню Шадрино.

В это время прогрессировали и прямые налоги.

В 1704 году собирался временный налог – "гривенные деньги на дачу Ево великого Государя жалованья всяким мастеровым людям" по гривне, т. е. по 10 коп. с двора. В 1705 году эти деньги фигурируют уже в качестве постоянного налога под именем: "на корабельную починку и на дачу мастеровым людям", или короче – "на корабельное строение". В 1705 году этот налог был взыскан за пять годов назад, по гривне со двора за каждый год.

Считаю, что интересен и такой исторический факт. В 1705 году впервые была назначена мобилизация лошадей и ямщиков к ним. Мобилизовалось по одной лошади с 90 дворов "с хомутом и с ременной шлеей, да к двум меринам крестьянина-проводника". Лошади должны быть не старше 9 лет и ценою не дешевле 6 рублей. Мобилизованные лошади доставлялись на средства населения на мобилизационный сборный пункт в Великие Луки. Всего Устьянские волости поставили 41 лошадь и 23 проводника.

Из-за большого налогового бремени опять начался отток населения из деревень. По состоянию на 1705 год разбежалось 15 % крестьян от всего населения Устьянской волости. Изолированность от остального мира уже не спасла волость, тем более, что были уже проложены кой-какие дороги. Например, на Двину в Пермогорскую волость можно было проехать через деревню Новошино, а вниз по Устье можно попасть в Веденскую волость. Кстати, дорога с Дмитриево через деревню Синники по берегу вверх по Устье функционирует до сих пор. Естественные условия Дмитриевской волости были несравненно хуже, чем в низовских Устьянских волостях, поэтому в начале XVIII века она была значительно малолюднее и беднее низовских волостей, только Соденская и Ростовская волости, разбежавшиеся чуть ли не поголовно, были еще беднее. Исследования ученого, историка, экономиста, социолога К.Ф. Валишевского в книге "Петр Великий" показали, что убыль населения на Севере доходила в среднем до 40 %.

Это видно из "платежной памятки" Устьянских волостей в уплате "десятой деньги", т. е. пошлины с торговых оборотов, за 1702-й год:

– Дмитриевская волость платила – 3 рубля

– Шангальская – 6 руб. 26 алт. 4 деньги

– Никольская – 5 рублей

– Введенская – 4 рубля

– Соденская – 1 руб. 31 алт. 4 деньги

– Ростовская – 23 алт. 2 деньги.

Никаких промыслов и заработков, кроме охоты, не существовало. Даже рыбы ловилось в Дмитриевской волости меньше, чем в других Устьянских волостях, если судить по количеству рыбного оброка, который распределялся по волостям таким образом:

– Дмитриевская волость платила – 8 руб. 4 алт. 2 деньги

– Пежемская – 17 руб. 12 алт. 3 деньги

– Чадромская – 13 руб. 13 алт. 4 деньги

– Никольская – 11 руб. 23 алт. 1, 5 деньги

– Хозменская – 11 руб. 23 алт. 1, 5 деньги

– Шангальская – 10 руб. 8 алт. 1 деньгу

– Введенская – 9 руб. 4 алт. 3, 5 деньги

– Соденская – 7 руб. 21 алт. 1, 5 деньги

– Ростовская – 4 руб. 10 алт. 2 деньги.

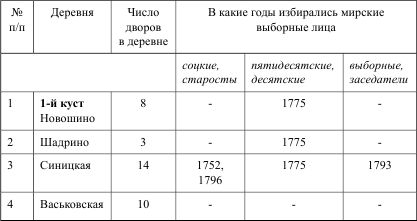

Думаю, что данный исторический факт будет интересен читателям. В эти годы деревни формировались по кустам. В Дмитриевской волости было сформировано 6 кустов, 24 деревни, 166 дворов. Выдвижению на мирские выборные должности жители деревень придавали очень большое значение. Даже оговаривались определенные критерии, кто может быть выбран на ту или иную мирскую должность. В данной таблице видно выдвижение на мирские выборные должности крестьян различных деревень Дмитриевской волости (1741–1796 гг.).

Далее идет 2-й куст. И всего было 6 кустов.

В 1-м кусту главной была деревня Синицкая, и выбирали в нашем кусте старостой Синицкого Павла в 1775 году.

Возраст старост был очень молодым, например, в нашем кусту в 1741 году старостой был Ипатов Ефим – возраст его 24 года; в 1750 году – Попов Павел – 27 лет; в 1763 году – Шестаков Иван – 36 лет; в 1783 году старостой был Ботыгин Василий – 38 лет. А вот в других кустах старосты были значительно старше, от 49 до 57 лет, и это имело существенное значение. И вот почему.

В 40-летнем возрасте кандидат на мирскую должность не только имел жизненный опыт, но и взрослых детей, могущих взять на свои плечи домашние заботы при отлучках отца. К этому времени крестьянин состоялся и как хозяин.

В интересах волостного общества было поставить на мирскую должность крестьянина состоятельного. Например, в одной из волостей избрали соцкого… Главным доводом противников насильно избранного указывалось его слабое хозяйство: "он наступил не в свою должность. Он же имеет деревенской экономии всех нижней, опять и севу за собой имеет не более одной четверти, сено в поставке имеет полтрети ста копен…".

Зажиточность не только материально способствовала обеспечению его деятельности, но и придавала действиям и распоряжениям такого крестьянина необходимый авторитет и влияние, поскольку "рачительность в домоводстве", "понятие деревенской экономии" ценились в крестьянском общественном мнении чрезвычайно высоко.

Состоятельность могла быть и гарантом – хотя и относительным – его независимости от влиятельных внутриволостных группировок.

Имело значение и то, что наличие крепкого хозяйства давало надежду на компенсацию в случае, если избранный допустит растрату или кражу общих сумм. Его платежеспособность порой даже подчеркивалась: "казенных долгов на нем не состоит и партикулярным людям долгов не имеется". Так, в понятие посильности общественного служения вековая практика черносошенного крестьянства вносила и правило хозяйственной состоятельности.

Мирские приговоры о выборах перечисляют и личные достоинства избираемого: "неподозрительный, достойный, ежегодно исповедовался и Святых Тайн приобщался", "поведения хорошего", "достойный человек", "к церкви божией подвижный", "явных пороков за этим крестьянином мы народом не знаем", "поведения доброго" и т. д. Эти и другие качества народ очень высоко ценил. Ценила их и власть.

Позиция властей при выборах в волостях имела очень большое значение и делала ненужным какой-либо административный контроль за ходом избирательной кампании, бывшей обычно в декабре каждого года. Сохранились упоминания о деревенских выборах XVIII века, сделанные современниками – учеными, чиновниками, путешественниками. В них можно встретить много интересного – от подмеченных случаев подкупов и угощений кандидатами в старосты своих односельчан до избрания на мирскую должность "распутных неосмотрительных людей", но не зафиксирован ни один факт вмешательства уездных чиновников в ход выборов сельских должностных лиц.

Например, Архангельский губернатор специальным указом от 1764 года требовал "соцких выбирать из лучших, степенных, рачительных, воздержанных от пьянства и других пороков крестьян, имеющих более других понятие деревенской экономии".

А вот Красноборский земский суд разослал в декабре 1782 года циркуляр к выборам мирских должностных лиц на 1783 год, в котором высказан ряд рекомендаций.

Во-первых, категорически запрещалось заочное избрание. Во-вторых, рекомендовалось не избирать пьяниц, в связи с чем в циркуляре назывались конкретные фамилии по ряду волостей, где соцкие и старосты оказались подвержены этому пристрастию. В-третьих, настоятельно предлагалось оставить прежних выборных лиц на новый срок и приводились примеры образцовых соцких. (Архив ЛОИИ, Ф.138, карт. 2, д.21, п. 10–11 об.).

Таким образом, сопоставление требований к кандидатам на мирские должности у мира и власти по абсолютному большинству параметров совпадают. (А. В. Камкин. Общественная жизнь северной деревни XVIII века. Вологда. 1990 г.)

Как видим, соцким по нашему кусту был избран Павел Сильницкий (Синицкий). Грамотность этого рода отличала их и выделяла из общей среды солдат больше, чем их рост и богатырская сила. Богатырей в то время было немало на Руси, а вот грамотные богатыри были очень большой редкостью. А дальнейший рассказ будет предложен читателю с согласия А. В. Ипатова, автора книги "Предки", жителя г. Северодвинска и нашего земляка.

Особенно повезло Александру Сильницкому. Необычного по тому времени солдата заметил А. В. Суворов и выдвинул его из солдат до звания офицера. Не только, конечно, грамотность Александра заинтересовала Суворова, но его смекалка и самообладание в критических ситуациях при взятии Азова, во время компании в Альпах, где Александр отличился при переброске артиллерии через Чертов мост. Его богатырская сила, соединенная со смекалкой и грамотностью, давали поразительные результаты. Суворов при взятии Азова представил Александра к офицерскому званию, но императрица Екатерина II на Суворовском представлении начертала: "БЫДЛО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДВОРЯНИНОМ".