Стоит отметить еще одно отличие этой "большой Руси" от выхватываемой взором историка Руси городской. Город уже стал христианским - по крайней мере внешне. В XII веке там больше не сеяли смуту волхвы, росла образованность жителей, храмы не пустовали даже в дни древних народных увеселений, на что сетовал летописец XI столетия. И хотя часть высших церковных иерархов по-прежнему составляли греки и митрополитов киевских обычно присылали из Константинополя, росло число местного духовенства, новая вера говорила с Русью уже на родном языке. Однако деревня оставалась языческой - все приметы этого доносит до нас археология: и погребения в курганах, и исправное функционирование языческих капищ с совершаемыми на них древними ритуалами, вплоть до человеческих жертвоприношений.

Именно в это время создавались поучения против язычества и "двоеверия", и рисуемая ими картина весьма печальна для христианина. Повсеместно совершались языческие обряды. Люди верили и в Христа, и в Перуна со Сварожичем, "тайно по окраинам" поклонялись идолам на капищах. Все эти заблуждения не миновали и людей образованных, к которым, собственно, и обращали свои нравоучения в основном анонимные авторы. Имена богов, описания ритуалов в то время еще явно не были для бояр, грамотных горожан и духовных лиц Руси забытыми фактами из прошлого, а кое для кого из них по-прежнему составляли часть повседневности. Среди читателей поучений было немало "двоеверов". Поэтому нет ничего удивительного, что имена языческих богов говорят о многом не только полемизировавшим с таким мировоззрением авторам различных "Слов об идолах", но и автору "Слова о полку Игореве".

К середине XII века границы государств, сложившихся на развалинах Киевской Руси, уже определились и разные ветви династии Рюриковичей более или менее прочно закрепились в своих новых владениях. Под управлением сменявших друг друга великих киевских князей оставались только южная и юго-западная часть Среднего Поднепровья. При этом левобережье Днепра с центром в Переяславле составляло особый, почти независимый удел, постепенно становившийся оплотом владимиро-суздальских князей на юге Руси. В Припятском Полесье, также формально подчиняясь Киеву, сохранили владения потомки Святополка Изяславича, род которого Мономах лишил киевского наследства. Их главными стольными градами были Туров и Пинск. В древности здесь обитал славянский племенной союз дреговичей, и в первой половине XII века их потомки еще сохраняли особенности жизненного уклада и племенное имя.

К западу от Киевского княжества располагалось Волынское, одно время тоже считавшееся его уделом. Это была "отчина" Изяслава Мстиславича, на которую он опирался в долгой борьбе за великокняжескую власть. После смерти Изяслава (1154) и захвата Киева его врагами - сначала Изяславом Черниговским, а затем Юрием Долгоруким - Волынь обособилась. Здесь стали править сыновья Изяслава.

Еще западнее, в верховьях Днестра и Прикарпатье, лежали галицкие земли. Единое Галицкое княжество создал в 1140-1144 годах Владимир Володаревич, правнук и тезка старшего сына Ярослава Мудрого. В 1153 году власть наследовал Ярослав Осмомысл, принявший великокняжеский титул и быстро ставший одним из сильнейших правителей Руси. Он вступил в союз с волынскими князьями и поддерживал претензии "Мстиславова племени" на киевский престол.

К северо-востоку от Киева раскинулась обширная Черниговская земля, где и разворачивались основные события, которым посвящено наше повествование. Огромные владения разросшегося потомства Святослава Ярославича были в первой половине XII века крупнейшим после Новгородчины, но и самым непрочным из больших "княжений" Руси. Черниговом и простиравшейся к востоку от его округи Северской землей правили потомки Давыда и Олега Святославичей. Северская земля и ее крупнейший город Новгород-Северский получили название от долго сохранявших племенной уклад и языческие традиции племен северы, и едва ли это наследство, еще живое в начале XII века, полностью расточилось за несколько десятилетий. Чернигово-Северские земли дробились на уделы, слабо подчиненные власти великого князя. А далеко на северо-востоке, в Муромо-Рязанской земле, правили независимые потомки Ярослава Святославича. Они больше тяготели к своим северным соседям - владимиро-суздальским князьям. Наконец, в состав черниговских владений входили племенные земли вятичей на Верхней Оке и радимичей на Соже, долго сохранявшие автономию.

В географическом центре русских земель, Смоленске, закрепился Ростислав Мстиславич, внук Мономаха. Впоследствии Ростиславичи правили Смоленским великим княжеством на протяжении нескольких веков. Сам Ростислав активно участвовал в борьбе за киевский стол, в конечном счете завладел им и сидел на нем до самой смерти в 1167 году. Именно с его утверждением у власти на Руси настало временное затишье - правда, оно лишь закрепило новый строй государственной жизни.

К востоку, в "залесских" краях с центрами в Суздале, Ростове и Владимире, закрепилась другая ветвь Мономашичей. Оттуда тянул свои "долгие руки" к Киеву Юрий Владимирович и туда же вскоре после его вокняжения в Киеве вернулся, вопреки отцовской воле, его сын Андрей. Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский заложили основы будущего величия Северо-Восточной, "Великой" Руси. И весьма символично, что именно с их княжениями связаны первые летописные упоминания о Москве…

К западу же от Смоленской земли располагалась Полоцкая, часто именовавшаяся "Кривичи" по древним племенам, населявшим центральные и северо-западные области Руси. Древнее племенное имя княжество носило недаром - здесь сознательно отторгали почти всё, связанное с Киевом и Рюриковичами. Полоцкие князья предпочитали выводить свой род не от Владимира Святого, а от убитого им еще в языческие годы Рогволода, на дочери коего Рогнеде великий князь затем женился. После того как в 1069 году Всеслав Полоцкий при попытке занять киевский стол потерпел неудачу, полоцкие князья старались не встревать в чужие распри, но оберегали от посягательств рубежи своих владений. Неудивительно, что в Полоцке дольше и прочнее, чем в других землях, сохранялись, в том числе и при княжеском дворе, пережитки язычества.

Наконец, север Руси и многие сопредельные, только осваивавшиеся русскими землепроходцами и выселенцами края были владениями Новгорода. "Господин Великий Новгород" - так именовали вольный город на Руси. Владения новгородцев, простиравшиеся на север до Беломорья и на восток до Уральских гор, превосходили по размерам территорию любого русского княжества. Правда, по окраинам они были еще слабо заселены и недостаточно освоены. С другой стороны, и в Новгородской земле, как и в других, имело место соперничество городов. Сильнейший и богатейший после Новгорода северный город, Псков, уже с 1136 года время от времени призывал собственных князей и претендовал на независимость.

Такова была Русь в первые годы жизни Игоря Святославича.

Глава вторая.

СПОР О "СЛОВЕ"

Не достойно ль нам будет, братия,

Начать словесами старыми

Повесть горькую о полку Игоревом,

Игоря Святославича.

Начаться же песни той

По былинам сего времени,

А не по замыслу Боянову!

Боян ведь вещий,

Если кому хотел песнь творить,

Растекался белкою по древу,

Серым волком по земле,

Сизым орлом под облака.

Помнил ведь, рекут,

Прежних времен усобицы.

Тогда пускал десять соколов

На стадо лебедей.

Которую настигали,

Та первой песнь запевала

Старому Ярославу,

Храброму Мстиславу,

Что зарезал Редедю

Пред полками касожскими,

Красному Роману Святославичу

Боян же, братия,

Не десять соколов на стаю лебедей пускал,

Но свои вещие персты на живые струны возлагал,

Они же сами князьям славу рокотали…

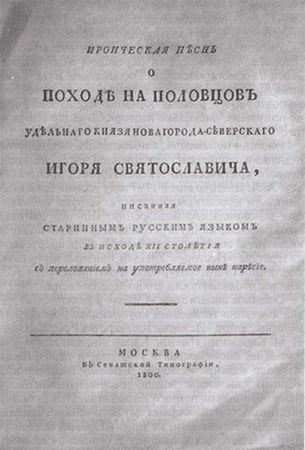

Образованная Россия впервые получила возможность прочесть "Слово о полку Игореве" в 1800 году, когда графом Алексеем Ивановичем Мусиным-Пушкиным, известным антикваром, была выпущена "Ироическая песнь о походе на половцев удельного князя Новогорода-Северского Игоря Святославича". Обстоятельства обнаружения, издания и гибели рукописи "Слова" многократно описаны и хорошо известны, поэтому ограничимся напоминанием основных вех.

Мусин-Пушкин приобрел рукописный сборник, включавший "Слово", в конце 1780-х годов. Ранее сборник принадлежал настоятелю упраздненного в ходе реформ Екатерины II ярославского Спасо-Преображенского монастыря Иоилю (Быковскому). Сборник состоял из нескольких произведений древнерусской литературы. Собственно, как установили первые исследования, речь шла о двух сборниках в одном переплете. Первая часть включала летописные памятники и относилась, видимо, к началу XVII века; вторая состояла из четырех произведений светской и нравоучительной литературы: "Сказания об Индейском царстве", "Повести об Акире Премудром", "Слова" и "Девгениева деяния". Последние два памятника тогда были совершенно неизвестны. Вторая часть сборника датировалась, с позиций тогдашней науки, в диапазоне XIV-XVI веков. Современные ученые, признающие средневековое происхождение "Слова", в целом согласны, что литературная часть сборника Мусина-Пушкина была списана в XVI веке.

"Словом" заинтересовалась императрица Екатерина II. Для нее был сделан перевод на современный язык, а в 1795 году снята копия с оригинального текста. Как и первая, выполненная самим Мусиным-Пушкиным для себя, эта копия вводила в текст пунктуацию и разделение слов; при копировании не ставилась задача палеографически точно воспроизвести оригинал.

В 1797 году в Гамбурге вышла статья, в которой ее русский автор сообщал об открытии "Слова" и обещал его публикацию. При этом он малоудачно сравнивал памятнике "Песнями Оссиана", опубликованными Дж. Макферсоном, модными в России, тогда как на Западе уже начали подозревать в них подделку. В 1800 году вышло, наконец, первое издание "Слова", подготовленное Мусиным-Пушкиным при помощи Н. Н. Бантыш-Каменского и А. Ф. Малиновского. Текст, данный в мусин-пушкинской разбивке, сопровождался переводом и составленными на основе "Истории Российской" В. Н. Татищева примечаниями. Сравнение с "Оссианом" было повторено - русская образованная публика еще не понимала, насколько настораживающе оно звучит.

Реакция не замедлила последовать. Виднейший немецкий специалист по Древней Руси, издатель первого критического текста "Повести временных лет" А.Л. Шлёцер еще в 1797 году усомнился в подлинности новооткрытого текста. Однако публикация успокоила его подозрения. Шлёцер написал довольно сдержанную рецензию, которую позднее включил в свой свод сочинений о древнерусской литературе "Нестор". Ученый признал вероятную подлинность литературного памятника, хотя усомнился в адекватности его воспроизведения.

Главным апологетом "Слова" в российской науке выступил тогдашний крупнейший российский историк, автор "Истории государства Российского" Н. М. Карамзин. Именно Карамзин, как теперь уже доказано, анонсировал в 1797 году в гамбургском журнале издание "Слова". В пользу подлинности "Слова" свидетельствовало именно отношение к нему обычно критичного Карамзина. Отвергавший подлинность неизвестных ему источников, использованных Татищевым, не признававший достоверными свидетельства поздних летописей, Карамзин безоговорочно счел "Слово" древним и достоверным памятником, даже невзирая на собственную датировку его списка XVI столетием. Точно так же он на основе мусин-пушкинского сборника признал древность "Девгениева деяния" - и с этим сейчас мало кто спорит. Следом за Карамзиным отстаивал подлинность "Слова" и А. С. Пушкин, для которого исторические занятия отнюдь не были просто случайным увлечением. Есть основания полагать, что в последний год жизни Пушкин задумывал научное издание "Слова".

Спора о "Слове", скорее всего, не было бы, если бы не судьба его оригинала. Мусин-Пушкинский список погиб при пожаре Москвы в 1812 году. Всё, чем располагают специалисты ныне, - списки XVIII века и выписки ранних исследователей. Эта ситуация не уникальна в исследовании Средневековья. Например, судьба англосаксонской поэмы "Битва при Мэлдоне" о разгроме англосаксов норвежскими викингами отчасти напоминает судьбу "Слова": поэма также известна по единственному списку, обнаруженному еще bXVIII столетии и почти сразу после копирования и публикации погибшему в пожаре. Но в Англии спор о ее подлинности за два века почему-то так толком и не разгорелся, а после обнаружения в 1930-х годах копии-транскрипции XVIII века древность оригинала никто под сомнение не ставил.

В России дело обстоит иначе. Впрочем, поначалу критики "Слова" больше спорили о принадлежности его к домонгольской эпохе, чем о подлинности в собственном смысле. Датировка списка, подтвержденная видевшими его авторитетными учеными, не позволяла большинству скептиков заходить в своих предположениях позднее XVI века. Единственным заметным исключением являлся журналист и востоковед О. И. Сенковский. Известный своими нетривиальными суждениями о древнерусской истории и крайним скепсисом по поводу всех русских средневековых памятников, включая "Повесть временных лет", он и "Слово" счел подлогом XVII-XVIII веков. Хлесткие инвективы Сенковского прибавили ему скандальной славы (как и объявление им гомеровских поэм средневековым славянским сочинением) - но не оказали влияния на научный мир.

В качестве достоверного исторического источника рассматривал и использовал "Слово" и С. М. Соловьев в "Истории России с древнейших времен". Для него поэма о новгородсеверском князе являлась бесспорным древним памятником - хотя, возможно, и небезупречной сохранности. Соловьев ставил "Слово" как источник информации о походе Игоря вровень с летописями или выше их. Стоит отметить, что легковерием и отсутствием критического подхода Соловьев страдал еще в меньшей степени, чем творивший на заре эпохи романтизма Карамзин.

Решающее значение для признания ранней датировки "Слова" имели два обстоятельства. Во-первых, очень рано параллель к поэме, воспринятая как цитата из нее, отыскалась в выходной записи писца Домида в псковском "Апостоле" (1307). Домид писал о шедшей в то время войне Михаила Тверского и Юрия Московского: "…при сих князех сеяшется и ростяше усобицами, гыняше жизнь наши в княхех которы и веци скоротишася человеком". В "Слове": "Тогда при Олзе Гориславиче сеяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Даждьбожа внука, в княжих крамолах веци человеком скратишась". Во-вторых, в середине XIX века была открыта еще одна древнерусская героическая поэма, "Задонщина", о Куликовской битве. "Задонщина" содержит множество параллелей со "Словом", причем очевидно выглядит вторичной по отношению к нему - менее выразительной с точки зрения поэтики, с потерей смысла ясных в "Слове" метафорических оборотов. Кроме того, "Задонщина" - ярко выраженный памятник христианской культуры, тогда как для автора "Слова" языческие верования были еще частью реальности.

Однако основания для скепсиса накапливались. Правда, носили они в большей степени психологический, чем академический характер. Неуемные сравнения первых апологетов "Слова" с "Песнями Оссиана" слишком соответствовали извечному со времен Петра I стремлению русских "сделать не хуже" и не могли не возбудить подозрений в сознательном "оссианизме". Именно это насторожило сначала Шлёцера, а вслед за ним западных да и русских ученых второй половины XIX века, когда подложность макферсоновских "Песен": уже ни у кого не вызывала сомнений. Не отыскалось ни одного нового списка "Слова". Еще в 1815 году было признано, что первая "новооткрытая" рукопись поэмы оказалась фальшивкой, изготовленной А. И. Бардиным. Позже выяснилось, что он же сделал еще несколько поддельных списков. Наконец, в 1870- 1890-х годах были разоблачены подлоги известного деятеля чешского национального возрождения В. Ганки, выдававшиеся им за древнечешские памятники, в том числе "Краледворская рукопись" - собрание эпических сказаний о древней Чехии, несколько десятков лет обладавшая сходным со "Словом" культовым статусом. Невольно возникали новые подозрения: не было ли "Слово" таким же плодом интереса к славянским древностям на волне национального романтизма?

Сомнения были суммированы в концепции французского ученого А. Мазона. Его монография, вышедшая в Париже в 1940 году, была первой попыткой доказать подложность поэмы на академических основаниях. Мазон исходил из гипотезы своего соотечественника Л. Леже, что "Слово" не являлось источником "Задонщины", а было создано на ее основе в Московской Руси. Однако Мазон полностью отверг возможность появления "Слова" в Средние века. Наблюдения над эволюцией "Задонщины" и более позднего памятника Куликовского цикла - "Сказания о Мамаевом побоище" - привели его к выводу, что "Слово" является подделкой XVIII века. Подделка, по мнению Мазона, была создана человеком образованным, интересующимся древнерусской литературой и фольклором, не сумевшим, однако, при подлоге избежать "галлицизмов". Первоначально Мазон склонялся к тому, что фальсификатором являлся сам А. И. Мусин-Пушкин, но в итоге предпочел Н. Н. Бантыш-Каменского. Поскольку эти концепции авторства не получили поддержки, в поздних работах 1960-х годов Мазон согласился с гипотезой А. А. Зимина об авторстве Иоиля (Быковского).