Написанные в 1975 году, мемуары состоят условно из двух частей: первая половина - о личной жизни драматурга и его любовных похождениях; вторая - о творчестве и терзаниях. Как признается сам автор, книга написана в виде "потока свободных ассоциаций" и является "катарсисом пуританского чувства вины".

Книга написана о тех вещах и тем языком, который не может не вызвать восхищения и понимания как глубины личности писателя, так и его мастерства.

Содержание:

-

Предисловие 1

-

Мемуары 2

-

Приложение 61

-

Иллюстрации 62

-

Указатель имен 63

-

Указатель произведений Теннесси Уильямса 66

-

-

Примечания 66

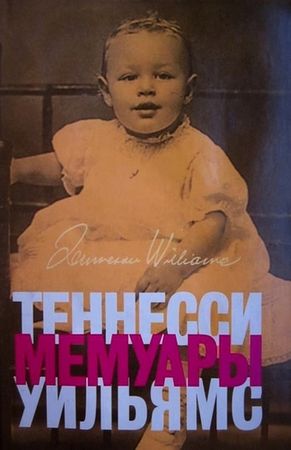

Теннесси Уильямс

МЕМУАРЫ

Предисловие

Совсем недавно довелось мне побывать в городе Нью-Хейвене, штат Коннектикут, в связи с событием, которое было внушительно названо "мировой премьерой" - не чего-нибудь, а "события в драме" - пьесы под названием "Крик", о которой я время от времени еще буду писать в этой книге. Было уже железно решено, что " Крик " будет впервые показан публике в начале сезона 1973 года на сцене "бабушки" бродвейских театров - в Театре Шуберта.

Надеюсь, читатели осведомлены, что Нью-Хейвен славится не только своим Шубертом, но и самым большим учебным заведением нашей старой доброй Лиги Плюща, известным как Йельский университет.

Сейчас я не буду касаться состояния моего здоровья и моих нервов тогда - скажу только, что я очень медленно оправлялся от приступа то ли лондонского, то ли гонконгского гриппа, осложненного тем состоянием, название которого происходит от "Пан", но имя которого - не Питер.

Не обращайте внимания на эти слабые потуги на юмор, так трогательно присущие старым крокодилам и старым драматургам. Попробуйте поцарапать шкуру последнего, и вы увидите, что добиться этого можно только алмазом-стеклорезом - или пухом одуванчиков в летнем вечернем воздухе.

Итак, тем не менее, - как часто говорят в моих пьесах - меня пригласили появиться перед собранием йельских студентов, изучающих драму за день до вышеупомянутой "мировой премьеры" того самою события в драме. Я сообразил, что Театр Шуберта - это здание, в котором очень много мест, и внизу и вверху, и что большая доля этих мест, скорее всего, будет пустовать, несмотря даже на "мировую премьеру". И мне пришло в голову, что если я обольщу йельских студентов, то какие-то из этих не распроданных мест удастся вырвать из цепких лап пустоты.

Завершив описание географических, общественных, физических и умственных обстоятельств надвигающегося события, я позволю себе перейти, наконец, непосредственно к истории.

Меня пригласили провести семинар с йельскими студентами, изучающими драму. Семинар был организован доброжелательным главой Департамента театрального искусства Йеля. Помню, что я вошел (через дверь, обозначенную как ВЫХОД) в аудиторию в несколько раз меньшую, Чем зал в Шуберте, в которой сидело во много раз меньше народу. Я бы сказал, что примерно их там было около тридцати - не считая большой черной собаки, лежавшей на коленях у одного студента в первом ряду. Сам я должен был сидеть на складном стульчике за складным столиком, на котором стоял стакан с жидкостью, подозрительно похожей на простую воду, ею, впрочем, и оказавшейся. Все лица передо мной - все как одно - ничего не выразили при моем появлении через эту боковую дверь, обозначенную как ВЫХОД. Единственное лицо, которое выразило настоящий интерес, принадлежало собаке.

Я не особо умею скрывать свои чувства и уже очень скоро отказался от попыток делать вид, что чувствую меньше уныния, чем это было на самом деле. Я рассказывал. Я сыпал старыми бородатыми анекдотами, как завзятый шутник на привале проигравшей войну армии. Я погружался все глубже и глубже в свое складное креслице, и это мое провалившееся положение в сочетании с непрерывным скрипом, кашлем и шмыганьем носом побудило часть этой маленькой аудитории встать и уйти, что никак не вызвало в моем сердце чувства благосклонности и расположения. Я продолжил свою речь, но уже без старых анекдотов. Рассказал о встрече, тогда еще совсем недавней, со своим коллегой-драматургом в баре дубового зала отеля "Плаза" на Манхэттене. Я говорил им, что эта встреча была неожиданной для обоих ее участников, но поскольку это был мой старый друг Гор Видал, я горячо обнял его. Мистер Видал, однако, не из тех, кого можно обезоружить сердечными объятиями, и когда в ответ на его небрежный вопрос о ходе репетиций "Крика" я сообщил ему, что и оба исполнителя - Майкл Йорк и Кара Дафф-Маккормик, и режиссер Питер Гленвилл, и продюсер Дэвид Меррик - все напоминают сладкий сон после целого ряда кошмаров, он улыбнулся мне с унылой доброжелательностью и сказал: "Смотри, тебя это до добра не доведет, я боюсь, ты слишком плохо защищен от жизни, чтобы тебе можно было помочь".

В этот момент я впервые заметил искорку интереса в молодых лицах передо мной. То ли волшебное слово Видал, то ли его предсказание моей профессиональной судьбы, но одна молодая леди из оставшейся группы встала, чтобы спросить меня, считаю ли я, что Видал оценил мое положение в моей профессии сегодня, здесь, в Штатах, как прочное.

Я молча посмотрел на нее, раздумывая, могу ли я так считать, но к твердому решению не пришел.

Мой взгляд переместился с ее лица на лицо молодого человека в первом ряду с собакой на коленях.

Смех всегда заменял мне жалобы, и я засмеялся так громко, как жаловался бы, если бы не нашел, чем заменить плач. Обычно я смеюсь дольше и громче, чем следовало бы. Но в этот раз я оборвал свою пародию на веселье и сказал молодой девушке: "Спросите собаку".

Это правда, но я не знаю, смогу или не смогу еще когда-нибудь получить положительный критический отклик на мои театральные работы в этой стране - я знаю ответ не больше, чем знает его эта собака.

Но я не огорчен и ни в коей мере не смущен этой дилеммой. Я сам напросился на нее. В моем отношении к публике появилась некоторая двойственность. Конечно, мне хочется ее одобрения, ее понимания и сопереживания. Но многое в ней наводит меня на мысль, что она упрямо не принимает мой сегодняшний театр. Такое впечатление, что она настроена на театр, который совсем не похож на тот, который создаю я.

Хотя на самом деле мой театр находится в состоянии революции: я окончательно покончил с тем видом пьес, что создали мою раннюю, популярную репутацию. Я создаю сейчас нечто совсем иное, исключительно мое, не подвергшееся влиянию никаких других драматургов, ни американских, ни зарубежных - никаких других театральных школ. Моя задача осталась той, какой была всегда: выразить мой мир и мой опыт в той форме, которая кажется мне подходящей для этого материала.

Со времен "Ночи игуаны " обстоятельства моей жизни требовали от меня все менее и менее традиционного стиля драматургии: я имею в виду такие мои работы, как "Гнэдигес фройляйн", "В баре токийского отеля", в недавнее время - последняя постановка " Крика ". И в какой-то степени - стиль настоящих мемуаров.

Хочу уведомить вас, что я принялся за эти мемуары по корыстным соображениям. Это на самом деле первая моя писательская работа, за которую я принялся ради материальной выгоды. Но после того, как начал писать, я забыл о финансовой стороне, и со все большим удовольствием включился в эту новую для меня форму - откровенного самовыражения.

Вся эта книга написана в виде некоего потока "свободных ассоциаций", я научился ему в процессе нескольких периодов психоанализа. В ней совмещаются и записи о текущих событиях, как важных, так и заурядных, и воспоминания, большей частью - более важные. По крайней мере, для меня.

Я часто буду прерывать воспоминания о прошлом отчетом о том, что волнует меня в настоящем, потому что многое из того, что волновало меня в прошлом, продолжает занимать меня и сегодня.

Будет или не будет это приемлемо для вас, зависит, в том числе, и от вашей толерантности к стареющему мужчине, которого почти непрерывно болтает между воспоминаниями и его состоянием в настоящее время.

Эта "вещица", как я буду называть ее, нуждается в вашей интерпретации. Я должен просить вас вспомнить все, что вы знаете из истории того человека, который ее написал.

По ходу книги мне придется много говорить о любви, больше о плотской, но и о духовной тоже. Для человека, так часто бывавшего на краю пропасти, я прожил удивительно счастливую жизнь, в которой было много удовольствия - и чистого, и нечистого.

"Эта чувственная музыка…"

Я все еще слышу ее.

Есть ли в этой книге, при ее необычной структуре, что-нибудь "от профессионала"? Я всегда писал из гораздо более глубоких побуждений, чем просто по профессиональным обязанностям, и знаю, что это часто вредило моей карьере. Но чаще - шло ей на пользу. Карьера? Нехорошее слово. Следовало бы сказать… нет, не так претенциозно, скорее - "призвание". Правда, у меня не было другого выбора, кроме как стать писателем.

Так, что у нас на повестке дня? Или, цитируя Анну Маньяни, что сегодня в программе?

Успех в театре пришел ко мне довольно поздно, но, поздно или рано сваливается на тебя счастье, оно сваливается, и ты должен знать, что ты - везунчик. А все остальные вопросы "задавайте собаке".

Мемуары

1

Чтобы начать эту "вещицу" на общественно значимой ноте, позвольте мне рассказать, как прошлой осенью, перед самым листопадом, я проводил уик-энд в одной из последних больших усадеб в Англии, в имении, так близко расположенном к Стоунхенджу, что один из камней упал на территорию владелицы этого дома - еще до того, как это место стало доисторическим святилищем друидов - и потом, то ли из-за восстания рабов, то ли из-за крушения рабовладельческого строя, его не подняли, а позволили лежать там, где он упал, и этот кусочек информации очень слабо (и только косвенно) связан с нижеследующим материалом.

Пора было ложиться, и хозяйка поместья, бросив на меня взгляд, спросила, не хочу ли я отдохнуть с хорошей книгой, так как она знает, что засыпаю я плохо. "Ступайте в библиотеку, выберите себе что-нибудь", - посоветовала она мне, указав на громадное холодное помещение в левом крыле этого палладианского здания. Поскольку она сама уже поднималась по лестнице, мне оставалось только последовать за ней. Я вступил в библиотеку и обнаружил, что в ней почти ничего не было, кроме очень больших томов в кожаных переплетах - такою древнего возраста, что его можно было бы сравнивать уже с возрастом того камня, что не попал в Стоунхендж. Случайно я обнаружил еще и потайную дверь, от пола до потолка, довольно любительски замаскированную фальшивым книжным шкафом, и это было не единственным примером обмана, с которым я столкнулся. Там я нашел настоящую книгу, называвшуюся "Кто есть кто в мире", или что-то в этом роде. Естественно, я тут же достал ее и нашел содержание, чтобы увидеть, есть ли там упоминание обо мне. Я был удовлетворен, обнаружив, что там было довольно много информации о некоем несуществующем персонаже, носящем мое профессиональное имя: хватало всяких неточностей - вполне, впрочем, безвредных, но одна из этих неточностей произвела убийственный эффект на мой юмор.

В списке моих премий и наград было удивительное заявление, что в некоем году в начале сороковых я получил грант в тысячу долларов - то есть гигантский - от Национального института гуманитарных и точных наук. Именно этот год - а не жертвователь этого якобы имевшего место гранта >- отчетливо стоит в моей памяти, потому что это был год (за несколько лет до того, как моя жизнь коренным образом изменилась после успеха "Стеклянного зверинца"), когда я заложил буквально все, чем владел, включая старую взятую на прокат портативную пишущую машинку, и все остальное - и старое, и новое, и портативное, даже одежду, кроме старой фланелевой рубашки, бридж и пары ботинок - реликтов того времени, когда я брал уроки верховой езды, предпочитая их обычной военной подготовке в университете штата Миссури. Это был год, когда я вынужден был перебираться с квартиры на квартиру, потому что не мог за них платить даже минимальную плату, это был год, когда я вынужден был выскакивать на улицу, чтобы стрельнуть сигаретку - ту совершенно необходимую сигаретку, которую каждый живой курящий писатель должен выкурить, чтобы начать утром работать. И это был год, когда у меня не переводились зверушки, которых французы называют papillons d’amour, потому что я не мог позволить себе купить пузырек кьюпрекса, обычною в те годы инсектицида для срамных волос, и когда меня заставил густо покраснеть крик - прямо на людном перекрестке - крик, после которого я не мог больше жить во Французском квартале Нового Орлеана: "Гад, ты вчера заразил меня мондавошками!" - после чего я пошел упаковывать свои вещи, хотя это очень громко сказано, потому что никаких вещей у меня не было - и отправился автостопом во Флориду. Видок у меня при этом был такой, что завидев меня при свете дня, водители выжимали педаль акселератора до самого пола, так что передвигался я в основном по ночам. У меня есть дневники, которые могут подтвердить эти мои воспоминания о том годе, когда я якобы стал счастливым обладателем этого "состояния" от института, в ряды членов которого ныне пустили и меня.

В те далекие годы я, нищий юнец, помешанный на театре - не подозревавшем, впрочем, о моем существовании - близко познакомился со многими другими молодыми писателями и художниками, и все мы тогда не обращали внимания ни на какие предупреждения малым кораблям, смело ведя вперед свои суденышки, каждый сам себе и капитан, и команда. Мы шли вперед, каждый на своем кораблике, но не упускали друг друга из вида, а порой и вступали в связь - не подумайте ничего дурного, просто как суденышки, сгрудившиеся в одной защищенной от бурь бухте, и это давало нам чувство общности, не слишком сильно отличавшееся оттого, что испытывают друг к другу ребята, которых зовут "волосатиками", те, кого холод нашего общества согнал в то, что называют коммунами.

Общие проблемы - все равно что любовь, и именно такая любовь была тем хлебом, который нам часто доводилось делить друг с другом. И некоторые из нас выжили, а другие - нет, и часто это было следствием того, что называют везением, а иногда зависело от наличия или отсутствия дара терпеть и желания терпеть. Я хочу сказать, что никто из нас добровольно не сходил с дистанции, а просто случайно выпадал из своего сообщества, и все мы слишком жалели слова, чтобы пускать их на ветер в виде бесполезных жалоб на то, что нас не кормят с серебряных ложечек.

Уверен, что если бы у нас было время поразмыслить, мы должны были бы прийти к пониманию, что общество, элита которого была столь невероятно богата, общество, ворочавшее миллиардами долларов, когда мы пересчитывали свои пятаки, могло бы, наверное, даже обязано было бы проявлять побольше интереса к судьбе своих молодых талантов, ведь можно было понять, что, повзрослев, они будут оказывать сильное влияние на переменчивую и восприимчивую культуру нации - и тогда, и теперь, управляемой немногочисленной бандой, поместившей себя на верхушку тотемного столба, и до головокружения боящейся взглянуть вниз.

Если быть честным, то в сороковые годы были, конечно, сказочно толстые денежные мешки, выделявшие крохи молодым талантам, не забывая шуметь об этом на всех перекрестках. Было, например, семейство Гуггенхеймов, помогавшее - иногда находившемуся у последней черты - такому потрясающему, но хрупкому поэту, как Харт Крейн. Вообще-то, если бы их помощь подоспела и раньше, она все равно бы не спасла Харта от саморазрушения, но факт остается фактом - она опоздала. Были еще в тридцатые годы программы Управления общественных работ - Бог ты мой, с каким же треском меня вышвырнули, когда я попытался туда сунуться - в Чикаго и в Новом Орлеане! Немного позже появились рокфеллеровские гранты в тысячу долларов каждый, с возможной, хотя и маловероятной, прибавкой в будущем еще половины этой суммы. Именно такой, с половинной добавкой, достался и мне.

Очень богатые удивительно трогательно верят в эффективность малых сумм.

Это наблюдение мне надо было взять в кавычки, а не выделять курсивом, потому что принадлежит не мне, а является одним из (легендарных) кратких изречений Пола Бигелоу, касающихся подаяний Христа ради - не облагаемых налогом, конечно! - нашей вавилонской плутократии.

Только сейчас, спустя много-много лет, я говорю об этих прославленных покровителях молодых и талантливых не очень почтительным тоном - отнесите это на желчность, присущую человеку в возрасте. А когда я был молодым и талантливым, в нас не было никакой жалости к себе - не больше, чем у остального человечества. Конечно, все мы знали, что жалость к себе - одна из коренных эмоций рода человеческого, вроде самоуважения, иногда разрастающегося до размеров гордыни, и я видел и чуял, и сейчас вижу и чую куда больше самоуважения, разросшегося до размеров гордыни, чем я чуял и видел жалости к себе - в конце концов, это только некая разновидность презрения к себе - а его лучше оставить тем, кто воистину его достоин.

Помню, в 1939 году я работал, ощипывая сквобов на ранчо в одном из маленьких поселков на окраине Лос-Анджелеса - я слышал, их называют "множество деревень в поисках города". Работа по ощипыванию сквобов была не слишком прибыльной, но это компенсировалось некоторыми нематериальными достоинствами. Несколько раз в неделю компания молодых мужчин и мальчишек собиралась в сарае, именовавшемся "бойней". Сквобов казнили, перерезая им глотку, и держа их за отчаянно дергающиеся лапки над корытом, куда с кровью стекали их жизни. За каждого ощипанного сквоба, готового к продаже на рынках Лос-Анджелеса, мы бросали по перышку в молочную бутылку со своим именем, и в конце дня нам платили по числу перышек в наших бутылках. Работа мне совершенно не нравилась, но компенсацией, кроме небольшой платы, служил потрясающий треп, стоявший среди нас, потрошителей, в этом сарае, и мне никогда не забыть местный тип философии, озвученный устами одного из наиболее опытных парней.

"Вы знаете, - сказал он, - если поболтаться достаточно долго на этом побережье, то рано или поздно над тобой пролетит чайка и испражнится на тебя горшком золота". (Я вставлял эту сентенцию несколько раз - и в сценарий, и в пьесу, но еще ни разу не слышал ее ни со сцены, ни с экрана. Впрочем…)