Так я впервые услыхал эти клички и затем узнал о кавподразделении, которым командовал полковник Череда. А почему следовало верить моему спутнику? В том особом эскадроне, которому была поручена подготовка коней к Параду Победы, Туркин служил. Кроме того, был он человеком, как выражались Джозеф Конрад с Джеком Лондоном, лишенным воображения, проще говоря, не обладал способностью выдумывать, однако наделен был свойственной конникам цепкой памятью, удерживающей происхождение лошадей, клички, рекорды и т. п. Кони, по словам моего спутника, были полукровные. Почему полукровные, этого даже мне объяснять не требовалось: полукровки спокойнее в езде, а на параде никакого избытка нервов и лишних страстей не требуется. В старые времена царь принимал парады на кобыле. "Жеребец, разгорячившись, может какую-нибудь непристойность устроить", это я и раньше слыхал от кавалериста-ветерана еще версальской выучки.

Услышав от свидетеля "Кумир" вместо "Казбек", я всполошился. Выходит, я дезинформировал читателей, в том числе и совершенно особого читателя. А что если рассказанное ветфельдшером специального эскадрона было известно победоносному маршалу? Прочитав у меня о Казбеке, что такой читатель скажет? Прихожу домой, у отца с матерью лица не то чтобы встревоженные, а как-то по особенному возбужденные. "Где тебя носит? – говорят. – От Жукова звонили, спасибо велели передать".

* * *

Общепризнанно: исторический парад прошел идеально. И кони не подвели. Следившие за каждым движением двух всадников профессионалы, конечно, не упустили из вида, что в посадке Жукова сказывалось то, о чем он и сам Череде говорил – нехватка практики верховой езды: маршал чересчур высоко держал руки и несколько висел на поводьях. Но в целом получилось зрелище, достойное великого события. Вот и решено было традицию сохранить, как бы напоминая чудесам новейшей военной техники, откуда все пошло и с чего началось. Однако Жуков оказался в опале. В нашем сознании авторитет вождя и слава полководца друг другу не противоречили. Была и такая легенда: от Белорусского вокзала до Кремля проложат красный ковер, по нему пойдет Жуков и его встретит Сталин. Что между ними произошло, пусть выясняют историки. С опалой Жукова, которой вскоре подверг его Сталин, не стало военачальников, которые, хотя бы по воспоминаниям молодости, оказались способны усидеть в седле.

"Уже не выездкой приходилось заниматься, а дрессировать словно в цирке", – это я услышал от специалиста, тоже причастного к подготовке коней для парадов на Красной площади. Это был профессор Бобылев Игорь Федорович, в свое время – зоотехник, затем – завкафедрой коневодства Ветеринарной Академии, а также второе лицо в мире конного спорта. Игорь Федорович был заместитель председателя Олимпийского конноспортивного подкомитета, герцога Эдинбургского. Это благодаря ему, не герцогу, а профессору Бобылеву, супруге герцога, английской королеве удалось пробиться в наивысшую международную лигу любителей верховой езды. Туда, согласно многовековой традиции, женщин не допускали. Герцог-консорт за жену не мог вступиться, его бы сочли пристрастным и не послушали, поэтому ничего другого, кроме как стоять за сохранение древнего правила, герцог Эдинбургский поделать не мог. Тогда Игорь Федорович повел с ним борьбу и дал рекомендацию Елизавете Виндзор, она же Ее Величество Елизавета Вторая, и рутина оказалась сломлена. Он же, Бобылев, оказался едва ли не единственным из официальных лиц, вставших в оппозицию к нашему руководству. На Олимпийских играх в Москве в день закрытия, вместо традиционных конных соревнований хотели провести футбол. "Тогда мы уйдём!" – заявил Герцог Эдинбургский, вставая. С ним рядом плечом к плечу встал профессор Бобылев. И традиция осталась ненарушенной.

Об этом профессор коневодства, благодетель английской королевы и защитник иппических традиций, рассказывал весело, даже с иронией, а о необходимости дрессировать коней для праздничных парадов говорил с дрожью в голосе и с ужасом в глазах. Чему же он спустя столько лет ужасался? Ведь то было уже не нарушение традиции, а полное падение – выездка и дрессура несовместимы: выезженной лошадью управляет всадник, дрессированная, как заводная, сама везет. А что делать?

Особенно тяжело приходилось Булганину, который, согласно должности Министра Вооруженных Сил, должен был садиться в седло, в котором в жизни не сидел, и выезжать на Красную площадь. Мука да и только. Мука для него, мучение и тем, кто за горе-всадника отвечал. Вот уж кто перед парадом практиковался, и ничего-то все равно у него толком не получалось. А вдруг упадет? И военный министр дрожал, и за него отвечавшие тряслись от страха.

"Ребята, – как-то, весь в поту, говорит Булганин, сползая с дрессированной лошади, – на сегодня хватит, больше не могу. Сталин меня вызывает". И шатаясь, бледный, отправляется на доклад, а на другой день рассказывает. Увидев его, Сталин задал свой знаменитый вопрос "Почему на тебе лица нет?" "Верховой ездой занимаюсь, – отвечает министр, – к параду готовимся". "Что же это, – насупился вождь, – не осталось маршалов, способных сидеть в седле? Поручил бы кому-нибудь!" "А я, – как рассказывал Бобылев, говорит им Булганин, – и не знаю, кому поручить. Есть у нас такие маршалы или нет?" "Тимошенко!" – в один голос отвечала парадная команда. "Что это вы, сговорились?" – удивился Булганин. Нет, не сговорились, а как и все наши конники, хорошо знали: маршал – настоящий ездок, даже на жеребцов-людоедов садится, а "людоеды", в отличие от прочих злых лошадей, бросаются на человека.

У нас тоже был один такой, норовом вроде того жеребца, что Диккенсу едва не отхватил полплеча, у нашего и кличка была Зверобой, а на конюшне называли его просто Зверь. Он, когда к нему подходишь, бил ногами – передними, а как на него сядешь, рвал зубами, норовя вытащить всадника из седла. Упал я однажды не с него, а вместе с ним – он спотыкнулся и хлопнулся на землю. Теперь я сам себя не узнаю, вспоминая, как я на него снова забрался. Не за себя боялся – страшило меня, что он меня одолеет, вырвется и убежит. А уж что тогда будет, и вообразить невозможно.

Итак, Тимошенко. "А где он?", – спрашивает у Бобылева Булганин. Тимошенко тогда командовал Белорусским военным округом и находился в Минске, но едва получил он по телефону поручение быть в Москве и готовиться к принятию парада, так уже был на месте, все в том же манеже ЦСКА, впрочем, тогда – ЦДКА. Прибыл он полностью экипированным – со своим берейтором и своим конем, на которого никто, кроме него самого, и не подумал бы сесть. Из глаз пламя пышет, из ноздрей дым валит – люди собирались как на представление посмотреть, когда маршал с берейтором работали огненного жеребца. А мы, продолжал свой рассказ Бобылев, смотрим и сомневаемся, подойдет ли по стилю на параде такое родео. Попробовали с маршалом поделиться своими сомнениями, а в ответ только услыхали: "Это вы кого хотите учить, как ездить надо?". Ну, думаем (так говорил Бобылев), наше дело предупредить.

К десяти утра собрались они все у Спасской башни. Молотов подошел, пожелал удачи. Заиграли часы-куранты. Махом, прямо с земли, взлетел маршал в седло, взметнулся конь, кованые копыта выбили сноп искр из булыжной мостовой. Вылетает, как в былые времена, конь-огонь, красный всадник вырывается из ворот на площадь и несется вдоль строго построенных шеренг. Публика поражена. А конь с Тимошенко, облетев войска, уже кипит перед Мавзолеем. Хвост чубуком, глаз горит, ни секунды на месте не стоит. Но всадник, как влитой, ему хоть бы что – браво докладывает, мол, готовы, любо посмотреть.

После парадов, продолжал свой рассказ Бобылев, они обычно собирались у кого-нибудь из конников, участников подготовки, чтобы отметить очередную удачу. Только сели, в том числе и тимошенковский берейтор с ними, вызывает его сам Тимошенко к телефону. Ну, думают, наверное, наградят. Но по выражению лица у вернувшегося к столу стало ясно, что праздник придется отложить. А вот что произошло. Едва Тимошенко спешился и завершился парад, вызывают его в Кремль. К Сталину. И Молотов подошел.

"Что же это, товарищ Тимошенко, – услышал маршал гортанный голос, говоривший по-русски с очень сильным грузинским акцентом, – по-вашему выходит, Гражданская война еще не закончилась?"

"Достойно ли сейчас на государственном параде носиться, словно по базарной площади?" – риторический вопрос задал Молотов.

Назидательная беседа на высшем уровне, кроме всего, лишний раз говорит еще и о том, какая же в самом деле чушь эти разговоры о намерении Сталина сесть верхом и выехать на парад. Пусть сам он не ездил и даже, может быть, лошадей недолюбливал, но смысл и значение символа – человек на коне – понимал как современник той эпохи, когда лошади были все: мало удержаться в седле, не всякий даже опытный всадник проедет так, как нужно, в стиле, достойном великого события. А Тимошенко исчез из Москвы вместе с конем и берейтором столь же стремительно, как и появился. С тех пор парадов на конях больше не принимали. Традиция изжила себя и оборвалась.

Это – на Красной площади, а местные парады проводились по-прежнему. В мае и ноябре выезжали мы в Звенигород, и, я думаю, нигде у нас больше не видели такой колонны, состоявшей, как на подбор, из коней-красавцев. Первый Московский завод был безусловно первым – витриной нашего коневодства. Туда были приведены по образцовому экземпляру каждой из пород. Например, Зверобой, хотя и людоед, а любо-дорого посмотреть – дончак прямо со страниц "Тихого Дона".

Наши лошади являли собой настолько великолепное зрелище, что публика не обращала внимания на уже устаревшие лозунги на знаменах, которые мы несли. С Туркиным мы гарцевали на двух вороных братьях-тракенах, и едва мы с ним пошли на рысях на большие дела, ветер рванул алые полотнища у нас над головами, а Борис Дмитрич, директор завода, как закричит: "Стой! Куда?! У меня партбилет отнимут!" А над нами реяло: "Великому Сталину – слава!" Но тренер Гриднев, бывший чемпион Москвы, изображавший Чапаева и возглавлявший праздничную колонну, уже поднял своего серого в галоп, бурка у него за спиной распласталась, все как в кино, и мы на вороных тоже прибавили рыси.

Однако среди стоявших как напоказ в образцовой конюшне Первого Московского завода лошадей-эталонов не хватало буденновца. Ничего нет удивительного – попробуй, отыщи, если иметь в виду идеал породы, а других на той конюшне не держали. И вот поступает на Первый конзавод Исток, который ходил под Жуковым в Свердловске. По себе конь, понятно, безупречен. Но почему с ним армия рассталась? Оказывается, отправили и его в ссылку: упал-таки с него прославленный полководец, не имевший повседневной практики верховой езды. "Медали так и зазвенели", – рассказывал солдат-коновод, сопровождавший опального жеребца. А так как о своем падении вместе со Зверобоем я умолчал, помня важное и для моего наезднического самолюбия мнение Пушкина, упавшего "не с лошади, а с лошадью", то услышал от тренера Гриднева: "Раз ты на Звере усидел, садись на Истока".

Рослый, чистопородный буденновец Исток людоедом не был. Но горячая кровь говорила в нем. Полетел я с него не вниз, а вверх – в небо. Не сбросил чудо-конь меня, а вышиб из седла. Увидел он маточный табун, раздался страстный храп, прозвучал вожделенный зов, жеребец взметнулся и полетел я над лугом, где паслись кобылы. Казалось мне, долго летел над полями да над чистыми, как на замедленной съемке, озирая окрестности. Видел я, как Исток с развевающимися поводьями, с разлетающимися в разные стороны стременами стремится к табуну, голося "По-го-го-ди-те!". Как будто только его там и ждали. Раздались глухие удары копыт – это матки, оберегая своих сосунков, отгоняли непрошеного ухажера. Вдруг хлынувший проливной дождь охладил страсти, и сквозь водяную пелену видел я красавца Истока, стоящим уже на трех ногах, четвертую держал он на весу: досталось-таки ему за несвоевременные домогательства взаимности.

Определили трещину, плечо опухло, и всю ночь просидел я возле чересчур горячего Истока, прикладывая к поврежденной ноге глину. Ничто так не греет душу, как конская шерсть. Так говорят ковбои. Кто же из конников станет оспаривать эту бесспорную истину?

На память о лошадях

– Если не ошибаюсь, мы говорили о лошадях…

Эдгар По

"Я хочу быть на лошади! А где в Москве лошадь?" – жаловался Константин Леонтьев, любитель верховой езды. Это было в середине прошлого века. Более ста лет назад… А кажется, что это сказано только сегодня, потому что еще вчера, совсем недавно, на нашей памяти, в Москве нетрудно было встретить верхового, и вообще гужевой транспорт был в городе привычен. Даже я, родившийся в начале второй половины тридцатых годов, еще застал извозчиков, правда, уже только ломовых, и на улицах помню острый запах конского пота, перебивавший запах бензина. Из дома выйдешь: лошадью пахнет! И смотришь: а где лошадь? Застал и кавалерию, два раза в год под цокот копыт проходившую мимо нашего дома на Красную площадь: парад! Уже позднее, в послевоенные годы, сколько раз видел: едут по Пушкинской площади, как Дон-Кихот и Санчо Панса, мои знакомые – на коне и на осле. "Иван Матвеевич, – спрашиваю, – куда вы?" – "В Большой театр". Четвероногих статистов на "Кармен" или на "Князя Игоря" тогда доставляли "своим ходом". Точно так же недавно встретил я снова Дон-Кихота с его верным оруженосцем, однако теперь "свой ход" был заменен грузовиком, и конская физиономия с большим достоинством осматривала Москву через высокий борт.

– Иван Матвеич, на "Кармен"?

– На "Князя Игоря".

Ныне Московский ипподром приобрел специальный, очень комфортабельный автобус, с мягкой обивкой стен, "шестиместный", – для шести пассажиров о четырех копытах. Может быть вопрос: "На "Князя Игоря"? Куда же вы?" – в следующую нашу встречу вовсе останется без ответа, а так, мимоходом глянут из окна вдумчивые лошадиные глаза и мелькнут большие уши: "Мы, кажется, где-то встречались?"

Лошадь стала экзотикой. Мы думаем – "стала" на наших глазах, а между тем и сто лет назад было: "Где в Москве лошадь?"

Как быстро бежит время, если столетней давности вопрос звучит так, будто он задан только сегодня. Как медленно движется время, если сто лет прошло, а вопрос все еще свеж: "Где в Москве лошадь?"

И где она будет? "Расставшись с конем, человек потерял себя", – утверждал Лоуренс, подразумевая механизацию. Техника вытеснила коня, как вообще изживается по мере прогресса в человеке все стародавнее, патриархальное, что называется "ветхий Адам". Человеку нелегко расстаться хотя бы и со всей этой "ветошью". Ее, оказывается, неспособны во всем заменить или вовсе отменить сверхъестественные скорости и новейшие удобства. Подчас ею держатся самые нутряные корни человеческой сущности. Потому, должно быть, Уильям Фолкнер в решительную минуту говорил о человеке и о лошади одними и теми же словами.

"Я отвергаю мысль о гибели человека, – говорил Фолкнер, – Человек не просто выдержит, он победит". А когда его спросили, что думает он об участи лошади в современном мире, где главенствующее место занимают механизмы, машины, Фолкнер отвечал: "Лошадь выдержит. Пусть ее хозяйственное значение сейчас ничтожно. Все равно она выдержит, она не исчезнет до тех пор, пока существует сам человек. Предположим, продукты, которые дают человеку все прочие домашние животные, станут получать искусственным путем, и эти животные должны будут исчезнуть. Но лошадь дает человеку нечто большее, что греет его душу, что отвечает самой нравственной и психической природе человека. Итак, лошадь выдержит! Она переживет все перемены и будет существовать до тех пор, пока не изменится сам человек. Ибо на всей земле по пальцам можно пересчитать тех, в чьей жизни и памяти, в испытаниях судьбы и личных пристрастиях лошадь вовсе не занимала бы места".

Дорогой длинною

"Ехали на тройке с бубенцами…"

Кучера и ковбои

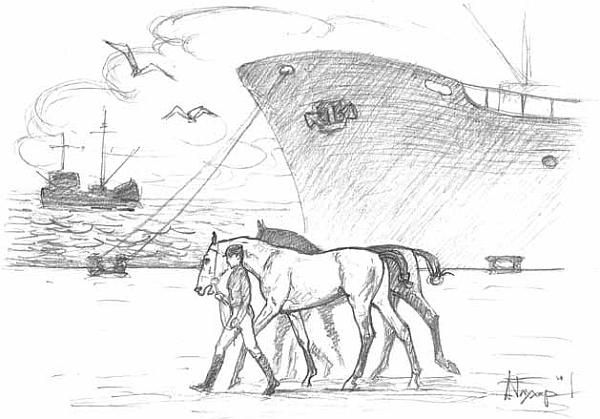

Кони и море, гривы и гребни -

Родство их стихий воспевали не раз.

Увидишь коня с разметавшейся гривой

И вспомнишь – так будет! – о шторме и нас.Штурман д/э "Волхов"

Написали на вагоне "Лошади", и мы поехали. Ехать предстояло через Атлантику – показывать за океаном нашу тройку.

– В Америке будем в одиннадцать вечера, – сказал доктор. – Тут уж ничего не будет, а утром, к шести, надо подготовить лошадей как следует, чтобы смотрели жеребцами. Огонь! Старик придет, увидит их и скажет: "Ха-ха, в молодости я сам такой был!" И все засмеются.

Надежно говорить с бывалым человеком. А доктор сопровождал лошадей по всему свету. Он мог сказать, как говорили некогда трагики-гастролеры: "Я знаю публику, но и публика меня знает!", он мог сказать: "Знаю мир, и мир меня"… Знали, знали на бегах Венсеннского леса, на скачках под Вашингтоном, на Лазурном берегу и в Монте-Карло, всюду, где только слышится стук копыт и восторги публики, всюду знали нашего доктора, главного ветврача Центрального Московского ипподрома, и почтительно называли его Dr. Shashyrin.

Доктор полагал, что не только люди, но и лошади его знают. "Обрати внимание, – говорил он в Огайо, указывая на какого-то гнедого, – как на меня смотрит. Уз-знал, бандит, узнал! Ор-ригинальная лошадь!"

В одиннадцать мы в Америку, однако, не попали. Доктор рассчитал время не совсем точно потому, что река Святого Лаврентия у берегов Канады оказалась забита льдом до самого дна. Даже канадские ледоколы стояли. И нашему "Волхову" потребовались лишние сутки, чтобы пробиться в порт – к Монреалю. Возможно, океан еще раньше задержал нас штормом у Ньюфаундленда. Не исключено также, что в самом начале нашего трансатлантического пути на товарной ветке ипподрома, прежде чем кондуктор написал на вагоне "Лошади" и мы поехали, слишком много друзей хотело сказать нам напутственное слово.

Возникали все новые и новые лица, каждый приходил с добрым словом и делом. Когда вовсе незнакомое лицо попробовали спросить, почему оно так решительно протискивается в вагон, патетически прозвучал контрвопрос: "А кто гвоздь прибил?!" И увидели мы гвоздь, державший снаружи металлический люк окна. Потом, в дороге, мне часто, особенно перед сном, приходил на память этот незнакомец: грохотал и лязгал вагон, но люк окна не прибавлял ничего к ужасному шуму.

Проводы продолжались так долго, что доктор, наконец, попросил:

– Граждане, расходитесь, а то лошадей в дороге нечем будет лечить.

А лошади тем временем жевали овес. Если пожмут плечами: "Вот еще наблюдение! Что за новость?" – то замечу, далеко не извечно и не само собой разумеется, что лошади едят овес. Овес лошади начали есть только с XIV века в Норвегии. У нас же в пути как раз напротив Норвегии, у Лофотенских островов, лошади отказались от овса.

– Беда, – вздохнул доктор.