* * *

Еще в 1925‑м году при механическом факультете МВТУ (одном из центральных высших учебных заведений страны) было организовано аэромеханическое отделение, которое с 1 сентября 1929 года преобразовалось в самостоятельный аэромеханический факультет. Тогда же началась подготовка авиационных специалистов и в других местах – в Ленинградском институте инженеров путей сообщения, московском ломоносовском университете, Томском технологическом, Новочеркасском и Ленинградском политехнических институтах.

Последний был открыт задолго до революции и имел широкую и добрую известность в стране и за ее пределами. Находился он на краю города, по соседству с сосновым бором, а потому улица, на которой он располагался, называлась "Дорога в Сосновку". Именно в этот институт, где в те годы готовились специалисты для гидроавиации, летом 1928‑го и поехал Грушин.

"Райком комсомола, – вспоминал Грушин, – послал меня тогда на курсы подготовки в институт. У меня ведь за плечами была только семилетка. Пришлось всерьез попотеть с наукой. Прихожу я, бывало, на занятия, а там задачки на синусы‑косинусы, а я про них до той поры и не слыхивал. На слух записать не могу, все срисовываю с доски".

В те годы конкурсы в любые технические вузы доходили до десяти человек на место. Но барьером для будущих студентов были не только вступительные экзамены. Кроме приемной комиссии в институте работали и "общественные комиссии", занимавшиеся изучением социального происхождения будущих студентов. В соответствии с ее рекомендациями подавляющее большинство принятых должны были являться рабочими, членами профсоюза, детьми рабочих и крестьян. Последними в списке на прием становились служащие и их дети.

Вступительные экзамены для Петра оказались нелегкими. Первым из них был экзамен по политэкономии и обществоведению. Здесь на заданную в экзаменационном билете тему требовалось написать в течение нескольких часов развернутый ответ, а на следующий день еще и побеседовать на эту же тему с экзаменатором. Другой письменный экзамен Грушину пришлось сдавать по физике – решать задачи по механике, электричеству. Непросто, ох непросто было пройти через эти задачи простому рабочему парню, хотя и имевшему к тому времени несколько лет трудового стажа (что значительно повышало шансы при приеме в институт), но, увы, не имевшего законченного десятилетнего образования. А завершались приемные экзамены математикой…

Можно представить себе радость Петра Грушина, когда через несколько дней после последнего экзамена он увидел на стене у приемной комиссии против своей фамилии – "принят". Ура! Еще немного, и он начнет создавать свои самолеты!..

Конечно, после этого Петру захотелось немедленно поехать домой, повидаться с родными, поделиться с ними и с друзьями своей радостью. Но куда поедешь, когда в кармане остались последние копейки, а до первой тридцатирублевой стипендии ждать еще почти месяц?..

Студенческая жизнь для Грушина началась с институтского общежития – большой комнаты, где обитало еще десять таких же молодых и трудолюбивых студентов. В такой обстановке крайне сложно было заниматься, а выучить предстояло немало, наверстывая незаконченную десятилетку и изучая при этом все новые и новые науки, в которых должен был разбираться будущий авиаспециалист.

На первых занятиях, когда наконец‑то все собрались вместе, Грушин увидел, что он, в общем‑то, ничем не выделяется из этого пестрого общества.

В том 1928 году в технические вузы пришли первые наборы "парттысячников" и "профтысячников" – молодой стране во всевозрастающих количествах требовались "свои" инженеры. Такие же, как и Петр, они сидели в аудиториях на занятиях, выделяясь своими выцветшими гимнастерками, рубашками, потертыми пиджаками, солдатскими сапогами и ботинками и, естественно, своими рабочими руками. И большинство из них, также как и Грушин, были увлечены авиацией, а кое‑кто уже имел в этом деле и свой первый опыт.

Жизнь в Ленинграде была тогда совсем непростой. На счету оказывался каждый рубль, и постоянно приходилось решать – что купить, а о чем даже и не мечтать, как пережить в этом северном городе холодную и ветреную зиму, так непохожую на Вольскую. Уезжая на учебу из Вольска, Грушин, конечно же, не мог рассчитывать на помощь и поддержку семьи, родственников. Надежда была только на себя, на свои силы… А потому его студенческие будни начинались с раннего утра, когда, одевшись на ощупь и засунув в рот кусок хлеба, он выбегал в утренний туман, туда, где ждала работа – когда заполненные мешками вагоны, а когда и баржа с грузом…

Несколько раз в Ленинграде Петра навещала его сестра Клавдия, вышедшая замуж за Федора Анисимовича Барутто. Новый родственник Петра работал тогда в одной из самых серьезных государственных организаций – ОГПУ. Во многом благодаря получаемым от них помощи и поддержке Петру и удалось преодолеть самые трудные месяцы своего студенчества. Федор Анисимович помог найти Петру более‑менее стабильный заработок, ведь безработица в "колыбели революции" в те годы была жесткой реальностью.

Теперь каждый вечер Грушин шел работать на дизель, но всякую свободную минуту он по‑прежнему отдавал своим учебникам. А после первой сессии у него стало понемногу появляться время и для отдыха, интересных поездок. Вспоминая о том времени спустя десятилетия, Грушин говорил:

"Я просто счастлив, что мои первые студенческие годы прошли в Ленинграде. Я, когда выдавалось время, без устали бродил по улицам города, площадям, набережным, Летнему саду. А красота белых ночей просто восхищала. Очень нравился мне Эрмитаж – здесь я впервые познакомился с настоящей живописью. После многих часов, проведенных в залах Эрмитажа, я уже запросто мог водить своих друзей как экскурсовод. Часто ездил за город посмотреть на пригородные дворцы, на их удивительное сочетание с природой тех мест. Все это запомнилось на всю жизнь, и спустя десятилетия я с большой охотой вновь и вновь возвращался в эти места".

Параллельно с учебными занятиями Грушин посещал организованный при институте Университет культуры, где высококвалифицированные специалисты читали лекции по искусству и истории. Эти занятия значительно поднимали интерес к посещению музеев и выставок, и Грушин стремился максимально использовать представлявшиеся ему возможности.

Свои ленинградские годы Грушин всегда вспоминал с благодарностью. Они не уводили его от реальности, помогали вырабатывать характер, учили рациональности в использовании своих возможностей и времени. Каждый день, проведенный здесь, приносил новые впечатления и знания, которым непременно должно было найтись место в казавшейся бесконечной жизни.

* * *

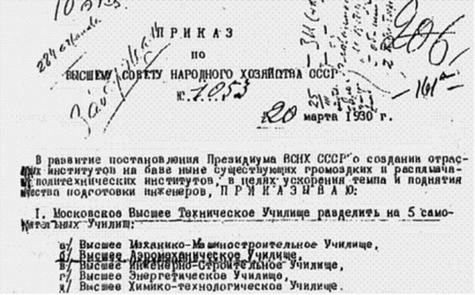

В Ленинграде Грушин проучился год, другой… Здесь его застало известие о том, что 20 марта 1930 года постановлением Всесоюзного авиационного объединения ВСНХ на базе аэромеханического факультета МВТУ создано Высшее аэромеханическое училище, вскоре переименованное в Московский авиационный институт. К 1 сентября 1930 года в него влились студенты, учившиеся на авиационных специальностях в других городах.

Еще в начале лета 1930 года Грушин переехал в Москву. Здесь он сразу же оказался в гуще прежде почти незнакомой ему авиационной жизни – не учебной, а той, которая была связана с созданием самых настоящих планеров, самолетов, с их испытаниями и с поездками в Мекку тогдашней авиационной молодежи – в крымский Коктебель.

В то первое московское лето его самым близким другом стал Ефим Кияев – будущий студент‑отличник, в дальнейшем один из наиболее инициативных работников конструкторского бюро Н. Н. Поликарпова, а с лета 1938 года начальник 1‑го отдела ЦАГИ (до этого называвшегося Экспериментальным аэродинамическим отделом).

Приказ о создании МАИ

До начала занятий оставалось больше двух месяцев, и друзья, в компании таких же новоиспеченных маевцев, рванули в Крым, в Алушту. Туда, где в те месяцы еще только начинал создаваться в дальнейшем знаменитый маевский лагерь.

Впервые за свои двадцать пять лет жизни Грушин оказался у моря, да и отдыхать по‑настоящему ему также довелось впервые. Теплое море, солнце, изобилие фруктов, множество новых знакомых. Среди них двадцатилетняя Роза Бень, сохранившая воспоминания о знакомстве с Грушиным на многие десятилетия:

"Мы познакомились с Петром Грушиным летом 1930 года. Тогда он с Ефимом Кияевым и еще несколькими московскими студентами отдыхали в Алуште. Там они подружились с моей сестрой, которая отдыхала без меня – я в то время приболела и оказалась в больнице, в Джанкое. После того как сестра рассказала новым друзьям обо мне, все тут же захотели со мной познакомиться, заехав на обратном пути в Джанкой. Правда, тогда из этой затеи у них ничего не получилось. Но когда из Крыма я должна была вернуться в свой родной Киев, где я тогда училась в политехническом институте, мне пришлось ехать через Москву. Моя сестра быстро сориентировалась и попросила своих новых московских друзей встретить меня. И действительно, на перроне Курского вокзала меня встретили Петр Грушин и Ефим Кияев. К тому времени они уже освоились с московской жизнью, и с их помощью я уверенно добралась до общежития, в котором жила моя сестра. Запомнился чинный московский порядок, старательно вымытые витрины магазинов, звон трамваев, красно‑желтые автобусы и цоканье лошадиных копыт – взад и вперед мчались извозчики. Мои спутники наперебой рассказывали мне о московских новостях, о марках проезжавших мимо автомашин. Так, в этой прогулке по Москве я и познакомилась с Петром Грушиным. В последующие дни мы встречались с ним еще несколько раз, ходили в кино, в музеи. А перед моим отъездом в Киев договорились писать друг другу. И по – настоящему мы подружились уже во время нашего "почтового романа" – я писала ему письма из Киева в Москву, он мне из Москвы в Киев. Поздравляли друг друга с праздниками, делились впечатлениями о новых фильмах, играли в популярные тогда "шахматы по переписке"".

Начавшийся в сентябре 1930 года новый учебный год маевцы встретили в здании, располагавшемся на 5‑й Тверской‑Ямской улице. Но учеба длилась там недолго. Вскоре началось интенсивное строительство первых корпусов института на территории, находившейся на развилке Ленинградского и Волоколамского шоссе, в районе бывшего села Всехсвятское, и уже к 1932‑33 годам там появились первые здания. В них разместились лекционные аудитории и лаборатории нового института. А совсем рядом с институтом появились первые корпуса общежитий, в одном из которых и поселились Петр Грушин и закончившая к тому времени институт и перебравшаяся в Москву на работу в МАИ Роза Бень:

"Еще летом 1931 года Петр приехал ко мне в Киев, познакомился с моими родителями. Ив Москву мы поехали вместе. Там я устроилась работать в МАИ, на рабфак. Тогда, в тридцатые годы, идеи регистрации брака имели крайне небольшое число сторонников. Не только в силу сложившейся, своего рода революционной традиции, ной в силу соображений более практического свойства. Это, прежде всего, позволяло обезопасить своих близких и родных от возможных проблем того времени. Поэтому мы просто жили вместе. Однако по‑настоящему наши отношения так и не сложились. А за моей работой и учебой Петра время летело незаметно, практически не заставляя наши, оказавшиеся несхожими, характеры бороться между собой. Просто мы были молодыми и счастливыми, особенно когда удавалось достать билеты и побывать на кинопремьере в "Арбате" или в "Ударнике". Не забывали мы и картинные галереи. А иногда к Петру приезжали его старшие сестры, и тогда в нашей комнате мы устраивали настоящие праздники, читали стихи и пели песни. Особенной популярностью во время этих вечеров пользовалось то, как Петр декламировал нам стихотворение про умирающего лебедя. Обычно молчаливый, он, войдя в роль, буквально преображался в эти минуты. Также полностью Петр, поглощенный авиацией, раскрывался только в кругу своих друзей, столь же одержимых этим делом, как и он сам, – Ефима Кияева, Дмитрия Бабада и Афанасия Мараказова. С ними рядом он становился жизнерадостным, веселым, остроумным и даже обаятельным".

А еще в зимние вечера они иной раз успевали попасть на каток. Среди тех, что пользовались тогда у них популярностью, были "Патриаршие пруды", "Искра" на Красной Пресне и "Стадион юных пионеров", рядом с будущей станцией метро "Аэропорт". Те места в довоенной Москве были не только местом катания молодежи, но и излюбленным местом для свиданий и объяснений. Не будем забывать, что в те строгие пуританские времена абсолютно недопустимыми считались любые вольности. А к ним относилась даже ходьба под руку. На катке же можно было, не боясь чьего‑либо осуждения или насмешливого улюлюканья, обхватить девушку за талию и кружиться с ней под музыку по льду. После катка вполне приличным считалось проводить ее домой.

И все же отношения, начинавшиеся столь романтично, вскоре прервались…

* * *

Годы учебы в МАИ оказались для Петра Грушина гораздо более интересными, чем в Ленинграде. Перевод в Москву как раз совпал для него с завершением изучения высшей математики, физики, механики – тех предметов, которыми до отказа было заполнено все его ленинградское время. В Москве для Петра началось все самое интересное – аэродинамика, строительная механика, двигательные установки, материаловедение – все то, что отныне с полным основанием позволяло ему заняться проектированием самолетов. И этот момент приближался для Грушина с непостижимой быстротой…

Типичной в первые годы существования МАИ была органичная слаженность нового коллектива, своего рода техническое братство. В считаные месяцы институт стал для всех – и профессоров, и преподавателей, и студентов – буквально родным домом. Многие тогдашние студенты, как и Грушин, обладали немалым жизненным опытом, но не имели достаточной подготовки. И этот опыт особенно ярко проявлялся в их исключительной тяге к знаниям, в глубоком уважении к своим профессорам, преподавателям. Со своей стороны и профессора смотрели на студентов как на своих младших товарищей, для которых они были обязаны не просто читать положенные лекции, вести семинары, но и быть подлинными пропагандистами своих знаний в области авиационной науки и техники, прокладывать своим подопечным дорогу в небо. Среди ведущих преподавателей института того периода были крупнейшие авиационные ученые и специалисты, светила в своих областях: А. В. Квасников, Г. Н. Свешников, Е. Б. Лунц, Е. Н. Тихомиров, Г. Г. Баранов, Н. В. Гевелинг, В. А. Кривоухов, С. И. Зонштайн и другие.

Практически с первого дня существования МАИ в его стенах начало действовать Авиационное научно‑техническое общество (АНТО), организационно входившее в состав Всесоюзного авиационного общества. Среди множества работ, связанных с пропагандой авиации, организацией исследований, в нем велась и конструкторская работа. В самолетной, планерной, глиссерной и моторной секциях студенты рассчитывали, проектировали и испытывали различные конструкции. Активную помощь в этом им оказывали преподаватели‑профессора С. И. Зонштайн, Г. С. Скубачевский, А. В. Квасников, И. Ф. Чехонин. В этом бурлящем идеями и энтузиазмом потоке находился и Грушин, сочетавший свою учебу в институте с активной работой в этом обществе, занимаясь здесь разработкой своих первых самолетов. С того времени он старался находиться в курсе всех событий, происходивших в авиации, постоянно просматривая свежие номера авиационных журналов, которые поступали в библиотеку института.

Но учеба была для него на первом месте. Грушин принимал участие во всех соревнованиях по учебе, которые в те годы регулярно проводились в институте. В маевской многотиражке "Пропеллер" в те годы фамилия студента‑отличника Грушина из группы 182 встречалась в этой связи очень часто.