Дыбенко был младше ее на 17 лет, Раскольников – на все двадцать. Но недаром современники отмечали: когда Александре было 25 лет, она выглядела на пять лет старше. В тридцать пять ей с трудом давали тридцать. А когда ей было за сорок, она казалась двадцатипятилетней. Разница в возрасте не смущала ее: отношения со Шляпниковым доказали, что это не помеха. Не мешала ей разница и в социальном положении, и в образовании. Образованную аристократку ничуть не смущало, что Дыбенко, происходивший из совершенно неграмотной семьи с Украины, до конца своих дней делал ошибки почти в каждом слове. Но зато их с Александрой объединяло общее дело – победа мировой революции. Как бывало и до этого, ей показалось, что наконец-то она встретила человека, предназначенного ей судьбой. После Октябрьского переворота Коллонтай стала членом первого советского правительства – Совета Народных Комиссаров. Ей достался пост наркома государственного призрения – она стала первой в истории женщиной-министром. Александр Шляпников стал наркомом труда. На правах наркома – в качестве члена коллегии по военным и морским делам – в Совнарком вошел и Дыбенко.

На новом посту было неимоверно трудно. Война, революции, разруха, нищета привели к тому, что потенциальных подопечных наркома призрения – больных, инвалидов, беспризорников – было гораздо больше, чем возможностей им помочь. Приходилось идти на беспрецедентные меры. Чтобы найти помещение для Дома инвалидов, Коллонтай штурмом берет Александро-Невскую лавру – ее не остановили тысячные толпы собравшихся по набату прихожан. На следующий день во всех церквах Александру Коллонтай предали анафеме. Услышав об этом, она расхохоталась. А вечером отметила это событие дружеской попойкой с сотрудниками своего наркомата. По ее инициативе был упразднен церковный брак, замененный гражданским, она сформулировала и декрет о разводе. Теперь браки заключались и расторгались по первому заявлению. Тем же декретом были уравнены в правах дети – и рожденные в браке, и незаконнорожденные.

Слух о бурном романе двух героев революции, Дыбенко и Коллонтай – их имена были у всех на слуху, – разошелся по всей России. Некогда влюбленный в Александру морской офицер Михаил Буковский пустил себе пулю в висок. Он не смог вынести, что дочь офицера и генерала, которого он чтил, пала так низко. Узнав об этом, Коллонтай сказала: "Этого еще не хватало!"

В 1918 году за сдачу Нарвы намного превосходящему по силе противнику Дыбенко обвинили в измене и собирались расстрелять. Узнав об этом, Коллонтай в знак протеста ушла с поста наркома. Чтобы иметь возможность на законных основаниях хлопотать об освобождении Дыбенко, она предложила Павлу пожениться. Сообщение о том, что их брак зарегистрирован под номером 1, обошло все газеты. На самом деле их брак так и не был заключен официально. На суде Дыбенко прочел речь, составленную Коллонтай. Суд присяжных, состоящий из рабочих и матросов, вынес оправдательный приговор, и из зала Дыбенко вынесли на руках.

В сентябре 1918 года был объявлен "красный террор" – без суда и следствия были расстреляны тысячи человек. Коллонтай прекрасно понимала, что происходит, – об этом свидетельствуют дневниковые записи, но ее публичная деятельность была направлена на поддержание существующего режима. Дыбенко тем временем воевал на Украине и лишь изредка мог появляться в Москве – туда к тому времени перебралось Советское правительство. В разлуке с Павлом Коллонтай снова взялась за перо. Выходили и переиздавались ее книги, чуть не ежедневно появлялись ее статьи в "Правде", "Известиях" и других газетах. Всюду звучала тема, ставшая для нее главной: полная свобода любви – знак полного освобождения от пут буржуазной морали. Однажды она прибегла к метафоре, ставшей крылатой: в свободном обществе удовлетворить половую потребность будет так же просто, как выпить стакан воды. Она сказала это в пылу полемики, рассуждая о неопределенном будущем, но ее слова возвели в концепцию и окрестили то, что за ней скрывалось, "теорией стакана воды". Ленин, консерватор в вопросах морали, не мог смириться с этой идеей – по его мнению, молодежь от нее просто взбесилась. Но теория прижилась.

В 1919 году положение Коллонтай упрочилось. Она получала все новые и новые должности, назначения, поручения. Но тут стало известно, что в Петрограде арестовали Саткевича. Она кинулась по знакомым: Горький ничего не смог сделать; Дзержинский мялся, пространно рассуждая о партийном долге, и она поняла, что разговор с ним – лишь потеря времени. Наконец решилась позвонить Ленину. Тот поначалу не захотел слушать. Но тогда Коллонтай сказала: "Это для меня вопрос жизни. Не для Саткевича, а для меня". И по личному распоряжению Ленина Саткевича освободили. После пережитого Александра Михайловна свалилась с тяжелейшим воспалением почек. Эта болезнь потом будет преследовать ее всю жизнь.

Пока она болела, Дыбенко забрасывал ее письмами с фронтов, иногда заезжал. И тут поборница свободной любви открыла для себя новое чувство – ревность. Дыбенко писал ей любовные письма, но она чувствовала – не ей одной. Когда был в Москве, ему постоянно звонили незнакомые ей женщины, он все время куда-то отлучался. В кармане его френча она обнаруживает любовные записки – одна из них была от ее собственной секретарши. Терзаемая ревностью, она вызывает Павла на разговор. Тот, признавшись во всем, тем не менее просит простить его: она для него остается главной любовью. Она простила. Ей было уже пятьдесят. Через некоторое время она приезжает к нему в Одессу – разрешение на поездку стоило ей огромных унижений. А Павел, уехавший на час, пропадает на всю ночь. Когда он вернулся, она сказала, что между ними все кончено. Павел ушел в дом. Раздался выстрел. Дыбенко остался жив: орден Красного Знамени отклонил пулю. Рана была неопасной.

Как оказалось, именно в ту ночь восемнадцатилетняя любовница Павла Валя Стафилевская потребовала сделать окончательный выбор – или она, или Коллонтай. Павел не выдержал. Когда Коллонтай вызывали для объяснений в парткомитет, она брала всю вину на себя – но там, как выяснилось, были в курсе романа Дыбенко. Она чувствовала себя совершенно раздавленной.

Вернувшись в Москву, она просит Сталина отправить ее куда-нибудь за границу. К разочарованию в личной жизни добавилось и осознание того, что ее время – время романтиков революции – проходит и наступает время бюрократических игр. Ее партийная карьера шла к финалу, и Коллонтай добровольно решила устраниться от начинающихся интриг.

Ей предложили пост полпреда в Норвегии – единственной стране, которая согласилась принять ее в качестве дипломата. С этого момента начинается ее дипломатическая карьера – пожалуй, наиболее достойный и полезный период ее жизни. Норвегия приняла ее настороженно – там еще помнили ее революционную деятельность. Однако после того как Коллонтай – по совету своего помощника Марселя Боди – закупила для России 400 тысяч тонн сельди, отношение к ней изменилось. Ведь тем самым она не только организовала поставки продовольствия в Россию, но и обеспечила работой норвежских моряков – основную рабочую силу Норвегии. А когда на вечере по этому поводу она произнесла тост на чистом норвежском, ее не только зауважали, но и полюбили.

В Норвегии Коллонтай наконец нашла свое место. Пригодилось ее знание языков, светские манеры, умение привлекать людей на свою сторону. Увлекло и общение с новыми людьми. Здесь Александра Михайловна вновь ощутила вкус к избранному обществу и комфорту – к тому, с чем боролась столько лет. Она с удовольствием закупала туалеты, в которых блистала на посольских приемах. Западные газеты называли ее одной из самых блистательных и элегантных женщин Европы. Продолжали выходить ее статьи о вопросах пола. Одна из них называлась "Дорогу крылатому Эросу" – эта фраза стала пословицей. А ее собственный Эрос появлялся незаметно и так же незаметно исчезал. Вместо страстной любви к Дыбенко пришла тихая тайная любовь к деликатному, образованному, все понимающему Марселю Боди. На него она могла опереться в самые тяжелые минуты своей жизни.

В начале 1920-х годов многие страны мира признали новое государство. Подготовка договора с Норвегией о признании – большая заслуга Александры Коллонтай. Теперь она стала полномочным министром – первой женщиной-послом в мире. Публика с неослабевающим интересом следила за карьерой "мадам Александры": особенно забавляли статьи о том, как ради первой в истории женщины-посла вынуждены перекраивать веками сложившийся дипломатический протокол.

Отношения Коллонтай и Боди стали известны в Москве. Приехала ревизия. Нарком иностранных дел Чичерин устроил Коллонтай разнос: мало того, что ее личная жизнь подрывает престиж посла, так она еще тратит кучу денег на платья – только за одну поездку в Берлин она купила более пятидесяти платьев. Оскорбленная Александра Михайловна потребовала освободить ее от поста в Норвегии – но попросила оставить на дипломатической работе. Ее назначили послом в Мексику. Но климат там оказался совершенно не подходящим для ее расшатанного здоровья.

Александра Михайловна вернулась в Европу – для лечения и в ожидании нового назначения. К ней приезжал Боди – его жена и маленькая дочь по-прежнему жили в Осло. Она встречалась с сыном, который теперь представлял в Европе советские внешнеторговые ведомства. Он женился, у него родился сын, которого назвали в честь деда Владимиром.

Ей снова предложили пост посла в Норвегии. Она с радостью согласилась. Здесь она чувствовала себя как дома – даже лучше, чем дома. В СССР в это время начались репрессии – Сталин вел борьбу за власть. Все неугодные ему уничтожались. И ей приходилось подстраиваться под него, соглашаться с ним. Как и всем. Потому что боялись. Боялись потерять работу, навредить семье, оказаться в лагерях. Постоянное напряжение, необходимость врать даже себе самой изменили смелую и решительную Коллонтай. Даже наедине с собой, в своем дневнике, она не решается говорить то, что думает. Советское посольство в Норвегии наполовину состояло из сотрудников ГПУ – они следили за каждым ее шагом, вмешивались в ее дела. Резко ухудшилось ее здоровье: сердечные приступы следовали один за другим, случались гипертонические кризы и обострения хронического нефрита. Но она прекрасно понимала, насколько благополучно складывается ее судьба по сравнению с теми, кто остался в России.

Почти всех дорогих ей людей расстреляли. Шляпникова – как участника так называемой "рабочей оппозиции"; когда-то в эту группу входила и сама Коллонтай. Саткевича – как вредителя: его обвинили в том, что он подрывал учебный процесс в Ленинградском институте инженеров гражданского воздушного флота, где преподавал. Дыбенко – как участника военно-фашистского заговора. Раскольников чудом успел сбежать во Францию, где умер при невыясненных обстоятельствах: по некоторым данным, он умер от сердечного приступа, по другим – выбросился из окна, есть мнение, что его убили по приказанию Сталина. Умерла и ближайшая подруга Коллонтай Зоя Шадурская. Ночью к ней в квартиру позвонили. Она спросила, кто это, – хотя все знали, кого можно ждать по ночам. Оказалось, что пришедшие ошиблись номером дома. Через несколько минут ее настиг сердечный приступ. Из 13 членов президиума Петроградского совета, готовивших в 1917 году революционный переворот, в живых осталась одна Коллонтай. Есть сведения, что готовился процесс дипломатов, где она была бы одной из главных обвиняемых. Но что-то не сложилось.

Когда весной 1945 года ее срочно вызвали в Москву, она была уверена, что пришла ее очередь. Но причина была другая. Зашло в тупик дело видного шведского аристократа Рауля Валленберга – в его судьбе были заинтересованы виднейшие люди Швеции. Коллонтай, которая была дружна с дядей Рауля, крупнейшим шведским банкиром Маркусом Валленбергом, старалась как могла выяснить его участь. А Рауля пытались завербовать в ГПУ, но просчитались.

Его пришлось расстрелять. Опасаясь международного скандала, который неминуемо поднялся бы, Сталин решил убрать Коллонтай с поста посла. Ее, более четверти века представлявшую СССР в Скандинавии, вывезли из страны так быстро, что даже не дали попрощаться с самыми близкими людьми. Ей было 73 года.

В Москве ее встретили более чем скромно. Поселили в трехкомнатной квартире с казенной мебелью – своей так и не обзавелась. Она жила там вместе с секретарем Эми Лоренсон. Оставшиеся в живых друзья – Петр Маслов, Елена Стасова, Татьяна Щепкина-Куперник – навещали, хотя годы и разрушенное здоровье сделали их визиты затруднительными. Приезжал из Ленинграда племянник Евгений Мравинский, ставший выдающимся дирижером. С трудом удалось выхлопотать пенсию – не было данных о ее партийном стаже. Ее имя практически забыли.

Она умерла, не дожив пяти дней до своего 80-летнего юбилея. Похоронили ее на Новодевичьем кладбище, на "аллее дипломатов". Ее слава придет значительно позже: появятся многочисленные книги о ней, спектакли, фильмы. Там будет создан образ первой советской женщины-посла – образ, так мало похожий на реальную Александру Коллонтай. Только публикации ее записок, дневников, воспоминаний других участников тех событий вернули портрету Коллонтай человеческие черты – черты женщины, которой восхищались и боялись, любили и забыли. Валькирии Революции. Магической женщины. Неразгаданной тайны.

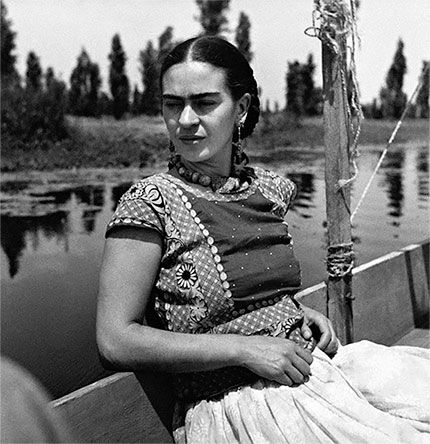

Фрида Кало

Радость и боль

13 апреля 1953 года в галерее Лолы Альварес в Мехико открылась необычная выставка. Необычным было все: яркие, сочные картины на стенах, лица на картинах, освещенные неким знанием, кровать под балдахином, стоящая среди картин. Публика недоумевала, пока с улицы не донеслись сирены "Скорой помощи" и рев мотоциклетных моторов. Сквозь расступившуюся толпу к кровати подвели женщину – хрупкую, невысокую, в ярчайших юбках и украшениях, с лицом, искаженным болью – и озаренным счастьем. Фриду Кало. Она лежала на приготовленной для нее постели, не в силах встать после перенесенной накануне очередной операции и не в силах пропустить одно из главных событий в ее жизни – ретроспективную выставку своих работ. Сквозь привычную боль она улыбалась окружавшим ее людям – а с десятков автопортретов на нее смотрели ее собственные суровые лица без единой улыбки. Через полчаса Фриду увезли обратно в больницу… Публика, восхищенная, раздавленная, шокированная и влюбленная, осталась вглядываться в картины Фриды Кало, пытаясь разобраться – как этой тяжелобольной женщине удалось так ярко и необычно признаваться в любви к жизни…

Фрида писала в дневнике: "Порой я спрашиваю себя: не были ли мои картины скорее произведениями литературы, чем живописи? Это было что-то вроде дневника, переписки, которую я вела всю жизнь… Мое творчество – самая полная биография, которую я смогла написать". Ее картины – это невероятно талантливая, откровенная, порой жестокая история жизни Фриды – история преодоления боли и смерти, история обретения радости и любви…

Ее отец Вильгельм Кало, по происхождению венгерский еврей, эмигрировал в Мексику в самом конце XIX века. Он обосновался в Мехико, устроился продавцом в ювелирный магазин и женился, затем овдовел – и женился вторично, на Матильде Кальдерон-и-Гонсалес, полуиспанке-полуиндианке. Кало из Вильгельма стал Гильермо, а из продавца – фотографом. В семье Кало родились четыре дочери – Матильда, Адриана, Фрида и Кристина. Для своей семьи Гильермо построил в пригороде столицы Кайокане огромный Голубой дом – дом цвета мечты… Невоплощенные мечты о сыне Гильермо пытался реализовать во Фриде – она росла сорванцом, порывистым и независимым. Фрида обожала отца, следовала за ним по пятам, помогала ему в работе… Но однажды семилетняя Фрида ушибла ногу о корни дерева и упала, оглушенная болью. С этого дня боль стала постоянным спутником Фриды, самым преданным и верным. У девочки оказался полиомиелит. Фрида тренировалась дни и ночи, чтобы преодолеть болезнь, и добилась своего – только правая ступня атрофировалась, и нога стала короче и тоньше. Но Фриде это не мешало гонять с мальчишками в футбол и лазать во главе сколоченной ею "банды" через заборы по чужим садам, а излишнюю худобу ноги она скрывала, надев лишний чулок. Пройдя через страдания, девочка выросла в стойкую и мужественную девушку, жадно радующуюся жизни, веселую и общительную. Несмотря на физический недостаток, Фрида была очень красивой, ее огромные глаза под густыми сросшимися бровями и роскошные черные волосы, ее обаяние и дружелюбие привлекали к ней мужчин, как огонь – мотыльков. Но Фрида не была кокеткой. Когда ее сверстницы уже одевались, как взрослые дамы, в элегантные платья, Фрида ходила в строгой юбке и простой белой блузе. А в 1922 году Фрида выдержала серьезные экзамены и поступила в Национальную подготовительную школу, чтобы впоследствии заниматься медициной – в то время это была очень необычная карьера для женщины.

Девушка стала настоящей заводилой среди однокурсников, в нее влюбился самый привлекательный и умный юноша Школы – Алехандро Гомес Ариас, который следовал за Фридой во всех ее проказах. Однажды они пробрались в школьный амфитеатр, чтобы посмотреть, как известный художник Диего Ривера расписывает там стены. Фрида заявила друзьям, что однажды она "непременно выйдет замуж за этого мачо и родит ему сына". Друзья посмеялись над очередной шуткой Фриды – все знали, что вскоре она выйдет замуж за Алехандро.

17 сентября 1925 года Фрида и Алехандро, оживленно беседуя, сели в набитый автобус, чтобы добраться до дома. На перекрестке автобус столкнулся с трамваем. Алехандро выкинуло через окно на мостовую, он практически не пострадал, а Фрида… Он нашел ее, истекающей кровью, пронзенной насквозь металлическим поручнем. Когда ее положили на принесенный из соседнего кафе бильярдный стол и выдернули поручень, Фрида своим криком заглушила вой сирены подъезжающей кареты Красного Креста.

Врачи не оставляли Фриде никаких надежд на выздоровление. "Перелом четвертого и пятого поясничных позвонков, три перелома в области таза, одиннадцать переломов правой ноги, вывих левого локтя, глубокая рана в брюшной полости, произведенная железной балкой, которая вошла в левое бедро и вышла через влагалище. Острый перитонит. Цистит". Если не скорая смерть, то полная неподвижность до конца дней.

Фрида боролась со смертью, боролась с изувеченным телом, превозмогая боль и отчаяние. Чего ей это стоило, не знает никто. Часами Фрида лежала, прислушиваясь к себе, все глубже и глубже погружаясь в темноту, пока сестре Матильде не пришло в голову подвесить над кроватью Фриды зеркало, чтобы она могла видеть себя. "Зеркало! Палач моих дней, моих ночей… Оно изучало мое лицо, малейшие движения, складки простыни, очертания ярких предметов, которые окружали меня. Часами я чувствовала на себе его пристальный взгляд. Я видела себя. Фрида изнутри, Фрида снаружи, Фрида везде, Фрида без конца… И внезапно под властью этого всесильного зеркала ко мне пришло безумное желание рисовать".