Великая Отечественная война была войной моторов, массовой и разнообразной техники. Главной ударной силой Сухопутных войск являлись бронетанковые и механизированные войска. Они вступили в войну, имея механизированные корпуса, включавшие по две танковые и одной моторизованной дивизии. Корпус был мощным оперативнотактическим соединением, насчитывал по штату 1031 танк. Однако из-за недостатка танков большинство корпусов не было укомплектовано. Вооруженные в основном устаревшими танками, корпуса понесли в первых боях большие потери и из-за невозможности их пополнения и сложности управления ими в июле 1941 г. были расформированы. Отдельные танковые дивизии по этим же причинам прекратили свое существование в конце 1941 г. До весны 1942 г. основными формированиями танковых войск были отдельные танковые батальоны и бригады, имевшие по 29-93 танка.

С переходом наших войск к наступательным действиям и увеличением производства танков уже весной 1942 г. началось формирование танковых, а осенью - механизированных корпусов. Корпуса бригадного состава являлись легкоуправляемыми оперативно-тактическими соединениями. Развитие их организации шло по пути повышения ударной силы, огневой мощи и маневренности.

Ударная сила корпуса повышалась в результате увеличения количества танков при сокращении и последующем исключении легких танков. Количество танков в танковом корпусе, например, возросло в 2 раза, средних танков в механизированном корпусе - в 1,8 раза. Артиллерия, численность которой в танковом корпусе увеличилась в 1,5 раза, обеспечивала самостоятельные действия соединений в отрыве от главных сил армии и фронта в оперативной глубине. Высокая подвижность корпусов достигалась передвижением всего личного состава в танках и на автомашинах, количество которых возрастало. В корпусе один автомобиль приходился на 80-85 человек, в то время как в стрелковой дивизии конца войны - на 280 человек. Танковые и механизированные корпуса могли наступать в высоких темпах и осуществлять широкий маневр при нанесении контрударов в обороне.

Соединения Отдельной Приморской армии в 1944 г. также обладали указанным выше организационно-тактическими возможностями, которые использовали при боевых действиях в масштабе Крымской стратегической наступательной операции.

Использованная литература и источники

1. Басов А.В. Крым в Великой Отечественной войне. 1941-1945. М.: Наука, 1987. 336 с.

2. Боевой состав Советской Армии. Часть 4 (январь-декабрь 1944 г.). М.: Воениздат, 1988. 376 с.

3. Василевский А. Освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году / Военно-исторический журнал. 1971. № 5. С. 71-85.

4. Василевский А. Освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году / Военно-исторический журнал. 1971. № 6. С. 57-73.

5. ГрылевА.Н. Днепр - Карпаты - Крым. М.: Наука, 1970. 300 с.

6. Журбенко В.М. Освобождение Крыма / Военно-исторический журнал. 1994. № 5. С. 4-17.

7. Еременко А.И. Годы возмездия. 1943-1945. 2-е изд. М.: Финансы и статистика, 1985.424 с.

8. История военного искусства / под ред. П.А.Жилина. М.: Воениздат, 1986. 446 с.

9. Iсторii военного мистецтва: пiдручник. /I.I. Фурман, М.Ш Рибак, С.В. Сидоров та iн. 2-ге вид., випр. та доп. К.: НУОУ, 2012. 300 с.

10. Колтунов Г., Исаев С. Крымская операция в цифрах / Военноисторический журнал. 1974. № 5. С. 35-41.

И. Коротков И.С., Колтунов Г.А. Освобождение Крыма (краткий военно-исторический очерк). М.: Воениздат, 1959. 102 с.

12. Крым в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Сборник документов и материалов. Симферополь: Таврия, 1973. 496 с.

13. Литвин Г.А., Смирнов Е.И. Освобождение Крыма (ноябрь 1943 г. - май 1944 г.). Документы свидетельствуют. М.: Агентство "Кречет", 1994. 144 с.

14. Мощанский КБ. Трудности освобождения. М.: Вече, 2009. 240 с.

15. Мощанский И., Хохлов И. Освобождение Крыма. Крымская стратегическая наступательная операция 8 апреля - 12 мая 1944 г. Военная летопись. М.: БТВ, 2005. 84 с.

16. На Керченском плацдарме. Военно-исторические чтения. Выпуск № 2. Керчь, КГИКЗ, 2004. 256 с.

17. Отдельная Приморская армия в боях за Крым 1943-1944 гг. / Сост. Е.А. Лейбин. Симферополь: Таврия, 2005. -196 с.

18. Развитие тактики сухопутных войск в Великой Отечественной войне. М.: Академия им. М.В. Фрунзе, 1981. 332 с.

19. Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК: Документы и материалы. 1944-1945.Т. 16 (5-4). М: ТЕРРА, 1999. 368 с.

20. Стратегические операции Красной Армии в зимней и летнеосенней кампаниях 1944 г.: статистический анализ / Под ред. И.И. Басик. М.: ИВИ МО РФ, 2005. 498 с.

21. Тактика в боевых примерах (дивизия) / Под общей редакцией профессора генерала армии А.И. Радзиевского. М.: Воениэдат, 1976.295 с.

22. Феськов В.К, Калашников К.А., Голиков В.И. Красная Армия в победах и поражениях 1941-1945 гг. Томск: Изд. Томского ун-та, 2003.619 с.

23. Перечень № 1 полевых управлений главных командований направлений, фронтов, групп войск и органов управления флотов, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № Д-043 от 1970 г.

24. Перечень № 2 управлений общевойсковых, танковых, воздушных и саперных армий, армий ПВО, военных округов и органов управления флотилий, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № Д-043 от 1970 г.

25. Перечень № 3 полевых управлений главных командований, управлений оперативных групп, оборонительных районов, укрепленных районов и районов авиационного базирования, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 168780 от 1956 г.

26. Перечень № 4 управлений корпусов, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 168780 от 1956 г.

27. Перечень № 5 стрелковых, горно-стрелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № Д-043 от 1970 г.

28. Перечень № 6 кавалерийских, танковых, воздушно-десантных дивизий и управлений артиллерийских, зенитно-артиллерийских, минометных, авиационных и истребительных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 168780 от 1956 г.

29. Перечень № 7 управлений бригад всех родов войск, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 168780 от 1956 г.

30. Перечень № 13 артиллерийских, минометных, зенитно-пулеметных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 170023 от 1960 г.

31. Перечень № 14 танковых, самоходно-артиллерийских и мотоциклетных полков, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 170023 от 1960 г.

32. Перечень № 15 стрелковых и кавалерийских полков, не находившихся в составе дивизий, а также мотострелковых полков, полков охраны и резерва офицерского состава, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 170023 от 1960 г.

33. Перечень № 16 полков связи, инженерных, саперных, понтонномостовых, железнодорожных, дорожно-эксплуатационных, автомобильных, автотранспортных и других отдельных полков, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Перечень № 22 отдельных батальонов, дивизионов, рот, колонн и отрядов связи, входивших в состав Действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 170023 от 1960 г.

34. Перечень № 23 военно-строительных учреждений и частей главного управления оборонительного строительства Народного Комиссариата Обороны СССР и Главного военно-строительного управления при Совете Народных Комиссаров СССР, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 170481 от 1960 г.

35. Перечень № 25 управлений фронтовых и армейских баз, складов и баз со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 208329 от 1961 г.

36. Перечень № 26 отдельных автомобильных, автотранспортных, автотракторных, тракторных, автогужтранспортных, гужтранспортных, горно-вьючных и вьючных батальонов, рот и автомобильных взводов со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 208329 от 1961 г.

37. Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов) со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 208329 от 1961 г.

38. Перечень № 28 частей и учреждений медицинской службы советской армии, со сроками вхождения в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 208329 от 1961 г.

39. Перечень № 29 бронетанковых частей и подразделений (отдельных батальонов, дивизионов, рот и бронепоездов) со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 203354 от 1962 г.

40. Перечень № 31 артиллерийских частей и подразделений (отдельных дивизионов, батальонов, батарей, рот и отрядов) со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 203354 от 1962 г.

41. Перечень № 32 ремонтно-эвакуационных и трофейных частей и учреждений со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 203354 от 1962 г.

42. Перечень № 33 стрелковых частей и подразделений (отдельных батальонов, рот и отрядов) со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 203354 от 1962 г.

43. Перечень № 34 дорожных и железнодорожных частей и учреждений (отдельных батальонов, рот, отрядов, поездов, колонн, баз и мастерских) со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 203354 от 1962 г.

44. Перечень № 35 химических частей и подразделений (отдельных батальонов и рот) со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР № 203745 от 1962 г.

45. Перечень № 36 частей и учреждений военно-топографической службы; представительств штабов и оперативных групп партизанского движении при военных советах направлений, фронтов и армий; соединений и частей Гражданского воздушного флота; иностранных формирований на территории СССР со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приложение к директиве ГШ ВС СССР №208329 от 1961 г.

46. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Т. 13. Приказы, директивы и указания командующих войсками фронтов и армиями по вопросам боевой подготовки войск. Генеральный штаб. Военно-научное управление. Москва: Воениздат, 1951. 128 с.

47. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Т. 23. Директивы, планы, инструкции, распоряжения и указания командующих фронтами, армиями и их заместителей по тылу по вопросам организации и работы тыла в наступлении и обороне. Генеральный Штаб. Военно-научное управление. М.: Воениздат, 1954. 123 с.

48. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Т. 28. Директивы, приказы, распоряжения, указания, оперативные и итоговые сводки, сводки обобщенного опыта боевых действий и выписки из журналов боевых действий войск, характеризующие организацию и ведение преследования советскими войсками отходящего противника. Генеральный штаб. Военно-научное управление. М.: Воениздат, 1956. 191 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

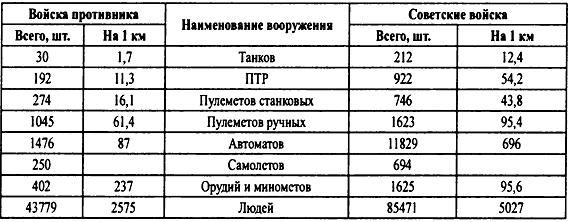

Соотношение сил перед фронтом ОПА на 1.04.1944 г.

Источник: Журнал боевых действий ОПА за апрель 1944 г., с. 137.Дано по: Отдельная Приморская армия в боях за Крым 1943-1944 гг. / Сост. Е.А. Лейбин. Симферополь: Таврия, 2005. С. 107.

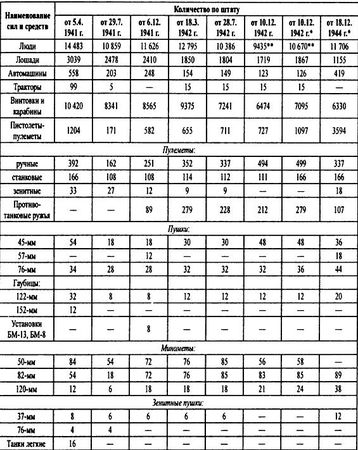

Изменения штатного количества сил и средств стрелковой дивизии

* Штаты гвардейской стрелковой дивизии.

** В столбцах таблицы полужирным шрифтом указаны данные штата, действующие и в первой половине 1944 г.Дано по: Развитие тактики сухопутных войск в Великой Отечественной войне. М.: Академия им. М.В. Фрунзе, 1981. С. 296-297.

Ткаченко С.Н.

СОЕДИНЕНИЯ И ЧАСТИ 4-й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ И АВИАЦИИ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ В ПЕРИОД ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЫМА

4-Я ВОЗДУШНАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ АРМИЯ (в/ч п.п. 21206)

Сформирована к 22 мая 1942 г. в соответствии с приказом НКО от 07.05.42 г. на базе ВВС Южного фронта.

Но была и предыстория. За два дня до войны началось формирование ВВС Южного фронта из состава ВВС Московского военного округа. Окончательно оно было завершено в г. Винница в первые дни войны. Здесь сложился основной костяк будущего штаба 4-й ВА. Первым командующим ВВС Южного фронта стал генерал-майор авиации П.С. Шелухин. Ему были подчинены ВВС 9-й и 18-й армий, несколько отдельных дивизий и полков, насчитывающих 827 самолетов. Опыт боевых действий в начале 1942 г. показал, что распыление авиации по общевойсковым армиям затрудняло управление, концентрацию сил на главном направлении и быстрый маневр авиации по фронту, что снижало ее боевые возможности. В мае 1942 г. авиация фронтов была объединена в воздушные армии. Приказом народного комиссара обороны от 7 мая 1942 г. № 0085 "В целях наращивания ударной авиации и успешного применения массированных авиаударов, объединить авиационные силы Южного фронта в единую воздушную армию, присвоив ей наименование "4-й ВА"". 22 мая 1942 г. формирование 4-й ВА было завершено. Первым командующим армией был назначен генерал К.А. Вершинин.

В состав 4-й ВА вошли: 216, 217, 229-я истребительные дивизии (командиры - генерал-майор авиации В.И. Шевченко, полковники Д.П. Галунов и П.Г. Степанович); 230-я штурмовая дивизия (командир подполковник С.Г. Гетьман); 219-я бомбардировочная дивизия (командир полковник И.Т. Батыгин); 218-я ночная бомбардировочная дивизия (командир полковник Д.Д. Попов); один учебно-тренировочный и семь отдельных смешанных авиаполков, эскадрилья связи и эскадрилья дальней разведки. На вооружении ВА имела 208 самолетов и 437 летных экипажей. В начале июня 1942 г. Воздушная армия пополнилась еще одним полком - 588-м ночным легкобомбардировочным, ставшим в советских ВВС первой женской авиационной частью (командир Е.Д. Бершанская). В феврале 1943 г. полк преобразован в 46-й гвардейский, а в октябре этого же года удостоен собственного наименования - Таманский. Двадцати трем девушкам-гвардейцам было присвоено звание Героя Советского Союза.

28 июля 1942 г. 4-я ВА передана в распоряжение преобразованного Северо-Кавказского фронта и осуществляла прикрытие отступления советских войск. С 11 августа 1942 г. 4-я ВА вела военные действия в составе Северной группы войск Закавказского военного округа. 1 января 1943 г. массированными ударами частей 4-й ВА началось наступление советских войск на Ставропольском направлении.

Самым знаменательным этапом боевого пути объединения в период Великой Отечественной войны стали воздушные бои в небе над Кубанью, именно здесь было достигнуто превосходство над противником в воздухе, применены новые способы и методы ведения воздушного боя. При освобождении Северного Кавказа около 70 военнослужащих 4-й ВА были удостоены высокого звания Герой Советского Союза. 24 апреля 1943 г. воздушная группировка СевероКавказского фронта была расформирована, 4-я ВА осталась в распоряжении фронта. С 1 ноября началась операция по освобождению Керченского полуострова, в которой 4-я ВА приняла непосредственное участие. В 1943-1944 гг. она участвовала в освобождении Крыма и Севастополя.

На завершающем этапе Великой Отечественной войны, 12 мая 1944 г. управление 4-й ВА было переведено в Рославль на 2-й Белорусский фронт и приняло непосредственное участие в подготовке новой наступательной операции. В течение августа-октября 1944 г. 4-я ВА готовилась к решающим боям на территории Польши и Померании. Завершились боевые действия 4 ВА в Великой Отечественной войне участием в Берлинской стратегической операции.

Во время Великой Отечественной войны СССР 1941-1945 гг. армия принимала активное участие в следующих 17 операциях Красной Армии и Военно-Морского флота:

07.07- 24.07.1942 г. - Ворошиловградско-Шахтинской оборонительной операции в ходе Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции;

25.07- 05.08.1942 г. - Тихорецко-Ставропольской оборонительной операции в ходе Северо-Кавказской оборонительной операции;

01.09- 28.09.1942 г. - Моздок-Маглобекской оборонительной операции в ходе Северо-Кавказской оборонительной операции;

25.10- 12.11.1942 г. - Нальчинско-Орджоникидзевской оборонительной операции в ходе Северо-Кавказской оборонительной операции;

01.01- 24.01.1943 г. - Моздок-Ставропольской наступательной операции в ходе Северо-Кавказской наступательной операции (операция "Дон");

24.01- 04.02.1943 г. - Тихорецко-Ейской наступательной операции в ходе Северо-Кавказской наступательной операции (операция "Дон");

09.02- 16.03.1943 г. - Краснодарской наступательной операции;

10.09-09.10.1943 г. - Таманской наступательной операции в ходе Новороссийско-Таманской наступательной операции;

11.04-12.05.1944 г. - Керченско-Севастопольской наступательной операции в ходе Крымской наступательной операции;

23.06- 28.06.1944 г. - Могилевской наступательной операции в ходе Белорусской наступательной операции (операция "Багратион");

29.06- 04.07.1944 г. - Минской наступательной операции в ходе Белорусской наступательной операции (операция "Багратион");

05.07- 27.07.1944 г. - Белостокской наступательной операции в ходе Белорусской наступательной операции (операция "Багратион");

06.08- 14.08.1944 г. - Осовецкой наступательной операции в ходе Белорусской наступательной операции (операция "Багратион");

14.01- 26.01.1945 г. - Инстербургско-Кёнигсбергской и Млавско-Эльбингской наступательных операциях в ходе Восточно-Прусской наступательной операции;