Тридцатого апреля Пушкин участвует в бракосочетании на Пресне своих друзей Елизаветы Николаевны Ушаковой и Сергея Дмитриевича Киселева - сначала в церкви, а затем в доме Н. А. Шереметева у Сухаревой башни. Всё происходящее он впервые как бы примеривает к себе. В этот день Вяземский пишет жене в Москву насчет женитьбы Пушкина: "Я желал бы, чтобы государь определил ему пенсию, каковую получают Крылов, Гнедич и многие другие. Я уверен, что если бы кто сказал о том государю, он охотно бы определил. Независимость состояния необходимо нужна теперь Пушкину в новом его положении. Она будет порукой нравственного благосостояния его. Не понимаю, как с характером его выдержит он недостатки, лишения, принуждения. Вот главная опасность, предстоящая в новом положении его".

В конце апреля - начале мая Пушкин получает два письма от родителей, адресованных также Наталье Николаевне, и письмо от сестры Ольги.

Своей ревностной поклоннице Елизавете Михайловне Хитрово, мужественно принявшей известие о предстоящей свадьбе, Пушкин пишет: "J’épouse une madonne louche et rousse".

В. А. Муханов пишет брату в Петербург: "Пожалей о первой красавице здешней, Гончаровой… Она идет за Пушкина".

Оповещены все родственники, происходит традиционный обмен визитами и поздравительными посланиями. 2 мая Пушкин везет в дом Гончаровых дядюшку М. М. Сонцова.

Наталья Николаевна тогда же обращается с письмом к деду Афанасию Николаевичу:

"Сего 2 майя, 1830 года.

Любезный дедушка!

Позвольте принесть вам мою усерднейшую благодарность за вновь оказанное вами мне благодеяние. Никогда не сомневалась, любезный дедушка, в вашем добром ко мне расположении, и сей новый знак вашей ко мне милости возбуждает во мне живейшую признательность. Для дополнения щастия моего остается только, любезный дедушка, просить вас о вашем родительском благословении. Смею льстить себя надеждой, что вы и впредь сохраните мне доброе ваше расположение и не лишите меня милостей, коими до сих пор пользовалась.

При сем целую ручки ваши и честь имею пребыть с искренним почтением покорная внука ваша

Наталья Гончарова".

Под "благодеянием" и "новым знаком милости" подразумевается выделение ей в приданое части села Катунки Балахнинского уезда Нижегородской губернии, приобретенного еще Афанасием Абрамовичем в 1770 году с торгов у княгини Одоевской. По состоянию на 1830 год к нему относилось 847 десятин земли. Имение было поделено на три части, содержавшие соответственно 280, 284 и 281 крестьянскую душу. Последняя часть с деревней Верхней Полянкой и была выделена в приданое Наталье Николаевне. Выбор в качестве приданого части села именно в Нижегородской губернии явно был связан с тем, что самому Пушкину имение было выделено в той же губернии. Пушкину в будущем еще предстояло разбираться с этим "благодеянием", а пока он также поблагодарил Афанасия Николаевича письмом от 3 мая:

"Милостивый государь, Афанасий Николаевич!

С чувством сердечного благоговения обращаюсь к вам, как главе семейства, которому отныне принадлежу. Благословив Наталию Николаевну, благословили вы и меня. Вам обязан я больше нежели чем жизнию. Счастье вашей внуки будет священная, единственная моя цель и всё, чем могу воздать вам за ваше благодеяние.

С глубочайшим уважением, преданностию и благодарностию честь имею быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою,

Александр Пушкин".

Одновременно Пушкин сообщает родителям и сестре о "благосклонном удовлетворении", выраженном императором по поводу предстоящей женитьбы, и о его разрешении издавать "Бориса Годунова".

В этот же день, уже на правах жениха, Пушкин сопровождал Натали в Благородное собрание на благотворительный спектакль. Играли драму Августа Коцебу "Ненависть к людям и раскаяние" с участием Екатерины Семеновой и одноактную комедию Хмельницкого "Воздушные замки". Н. П. Озерова, видевшая их на этом спектакле, писала: "Утверждают, что Гончарова-мать сильно противилась браку своей дочери, но что молодая девушка ее склонила. Уверяют, что они уже помолвлены, но никто не знает, от кого это известно… Она кажется очень увлеченной своим женихом, а он с виду так же холоден, как и прежде, хотя разыгрывает из себя сентиментального".

Однако было бы странно, если бы все прошло гладко. До деда доходят нежелательные слухи. 5 мая внучка пишет ему уже не о приданом, а о своих чувствах:

"Любезный дедушка!

Узнав через Золотарева сомнения ваши, спешу опровергнуть оные и уверить вас, что всё то, что сделала Маминька, было согласно с моими чувствами и желаниями. Я с прискорбием узнала те худые мнения, которые вам о нем внушают, и умоляю вас по любви вашей ко мне не верить оным, потому что они суть не что иное, как лишь низкая клевета. В надежде, любезный дедушка, что все ваши сомнения исчезнут при получении сего письма и что вы согласитесь составить мое щастие, целую ручки ваши и остаюсь на всегда покорная внучка ваша

Наталья Гончарова".

Это письмо, наполненное выражением тех же самых чувств, что переполняли тогда Пушкина, как нельзя лучше дает представление об отношении самой невесты к жениху. Пушкина можно было поздравить со сделанным выбором. И поздравления от друзей следуют одно за другим. Еще 29 апреля Плетнев писал Пушкину: "Теперь смотрю на тебя с спокойствием, потому что ты вступил на дорогу, по которой никто не смеет вести тебя, кроме рассудка твоего и совести: на них-то я всегда и надеялся в тебе больше всего. За одно не могу на тебя не сердиться: ты во вред себе слишком был скрытным. Если давно у тебя это дело было обдумано, ты давно должен был и сказать мне о нем, не потому, чтобы я лаком был до чужих секретов, но потому, чтобы я заранее принял меры улучшить дела твои". Он предлагает проект, который мог бы обеспечить Пушкину постоянный доход: предоставить издателю Смирдину на четыре года права на все напечатанные произведения поэта, за исключением "Руслана и Людмилы" и "Кавказского пленника", чтобы ежемесячно получать 600 рублей. В конце письма Плетнев просит: "…поцелуй за меня ручку у твоей невесты-прелести".

Пятого мая, в канун помолвки, Пушкин ответил Плетневу: "Ах, душа моя, какую женку я себе завел!.. Заключай условия, какие хочешь, - только нельзя ли вместо 4 лет 3 года - выторгуй хоть 6 месяцов. Не продать ли нам Смирдину и Трагедию? Поручение твое к моей невесте исполнено. Она заочно рекомендуется тебе и жене твоей".

Ответ на это письмо Пушкин получит уже после помолвки:

"Отдай поклон моей знакомке новой,

Так сладостно рифмующей с Кановой".

(Плетнев уже прочел пушкинское стихотворение "К вельможе", обращенное к князю Николаю Борисовичу Юсупову, в котором была помянута Наталья Николаевна:

Я слушаю тебя: твой разговор свободный

Исполнен юности. Влиянье красоты

Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты

И блеск А*, и прелесть ***.

Беспечно окружась Корреджием, Кановой,

Ты, не участвуя в волнениях мирских,

Порой насмешливо в окно глядишь на них

И видишь оборот во всем кругообразный.

Ему не составило труда восстановить скрытые имена двух первых московских красавиц: Алябьеву - по первому инициалу, а Гончарову - по рифме с Кановой.)

Плетневу вторит Дельвиг: "Милый Пушкин, поздравляю тебя. Наконец ты образумился и вступаешь в порядочные люди. Желаю тебе быть столько же счастливым, сколько я теперь. Я отец дочери Елизаветы. Чувство, которое, надеюсь, и ты будешь иметь, чувство быть отцом истинно поэтическое, не постигаемое холостым вдохновением".

Свадьба

Пушкин хотел было венчаться в домовой церкви князя Сергея Михайловича Голицына. Однако московский митрополит Филарет не дал на это благословения по причине, что в домовых церквах венчать нельзя. Упрашивать его было уже поздно, и остановились на приходской церкви Гончаровых. Поутру в день свадьбы Наталья Ивановна Гончарова прислала сказать, что свадьбу придется отложить, ибо у нее нет денег на карету. Пушкин послал деньги.

Посаженой матерью Пушкина на свадьбе должна была быть княгиня Вера Федоровна Вяземская. Для этого она с мужем прибыла из Остафьева и даже ездила к Наталье Ивановне, хлопоча об ускорении свадьбы, которая бесконечно откладывалась изо дня на день. Княгиня, будучи беременна, стала у себя в доме прибивать образ, встав на детскую кровать, которая под ней проломилась; она упала и расшиблась, долго была без чувств, изошла кровью и потеряла ребенка. Поэтому она не смогла присутствовать на венчании. Посаженой матерью вместо нее согласилась быть графиня Е. П. Потемкина. Ее поиски отразились в шутливом пушкинском стихотворении:

Когда Потемкину в потемках

Я на Пречистенке найду,

То пусть с Булгариным в потомках

Меня поставят на ряду.

Венчание состоялось 18 февраля 1831 года в церкви Вознесения Господня на Царицынской улице - отрезке Большой Никитской, на которой и жили Гончаровы. День появления Пушкина на свет пришелся как раз на празднование Вознесения. Тот факт, что венчание его с Натальей Николаевной происходило именно в Вознесенской церкви, воспринимался им как символ.

Храм был новый, его заказчиком являлся светлейший князь Г. А. Потемкин, выделивший в 1795 году землю, на которой спустя два года начались строительные работы. Рядом располагалась небольшая пятиглавая церковь Вознесения в Сторожках, или Старое Вознесение, с шатровой, типично московской колокольней над притвором, построенная еще в 1685 году. Новая церковь должна была стать центром полуциркульной площади. Строительство продвигалось очень медленно - к 1816 году была возведена только западная часть храма с трапезной, куда из старой церкви Вознесения перенесли приделы. В то время, когда проходило венчание, еще продолжалось сооружение подкупольной части новой церкви. Поэтому есть предположение, что Пушкин венчался с Натальей Николаевной в одном из приделов старой церкви, о чем А. Я. Булгаков сообщил брату в Петербург: "Филарет таки настоял на своем: их обвенчали не у Серг. Мих., а у Старого Вознесения". По другой версии, церемония проходила в новой, недостроенной церкви, как записал в 1850-х годах П. И. Бартенев со слов княгини Е. А. Долгоруковой, присутствовавшей на ней: "Венчались в приходе невесты, у Большого Вознесения". (Впрочем, новый храм стали так называть только с 1840-х годов, после завершения его строительства.)

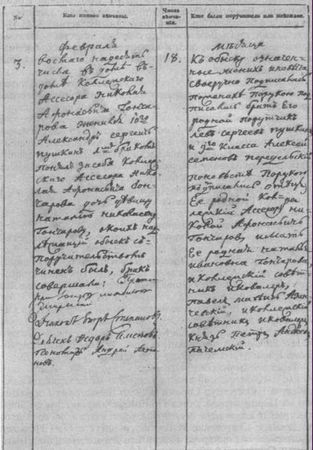

Запись в метрической книге церкви Большого Вознесения о венчании А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой. 1831 г.

Тот же Булгаков на следующий день, 19 февраля, снова писал брату: "Никого не велено было пускать, и полиция была для того у дверей. Почему, кажется, нет? И так совершилась эта свадьба, которая так долго тянулась. Ну, да как будет хороший муж! то-то всех удивит, никто этого не ожидает, и все сожалеют о ней. Я сказал Гришке Корсакову, быть ей милэди Байрон. Он пересказал Пушкину, который смеялся только. Он жене моей говорил на бале: пора мне остепениться; ежели не сделает этого жена моя, то нечего уже ожидать от меня".

Обряд совершал настоятель храма протоиерей Иосиф Михайлов. Брачный обыск подписали: со стороны жениха - он сам, его брат Лев Сергеевич, титулярный советник А. С. Передельский, князь Вяземский; со стороны невесты - Наталья Николаевна, ее мать, отец и коллежский советник, библиотекарь Московского архива Коллегии иностранных дел П. М. Азанчевский.

В метрической книге церкви Вознесения Господня в графе "Кто именно венчаны" под третьим номером за февраль появилась запись:

"Восьмаго надесять числа в доме Коллежскаго Ассесора Николая Афонасьича Гончарова женился 10-го Класса Александр Сергеич Пушкин 1-м браком. Поял на себя Коллежскаго Ассесора Николая Афонасьича Гончарова дочь девицу Наталию Николаевну Гончарову, о коих надлежащий обыск с поручительством чинен был, брак совершали:

Протоиерей Иосиф Михайлов Диакон Георгий Стефанов Дьячек Федор Семенов Пономарь Андрей Антонов".

В графе "Кто были поручители" в той же метрической книге записано:

"К обыску означенные жених и невеста своеручно подписались: по невесте отец и мать ее родные Гончаровы порукою подписались. По женихе брат его родной Порутчик Лев Сергеев подписался.

По женихе порукою подписался 9-го Класса Алексей Семенов Передельский.

По невесте подписались Коллежский советник и Ковалер Павел Матвеич Азанчевский и Коллежский советник и Ковалер Князь Петр Андреевич Вяземский".

Текст брачного обыска гласил:

"1831-го февраля 18 дня по Указу Его Императорского Величества Никитскаго Сорока Церкви Вознесения Господня, что на Царицынской улице Протоиерей Иосиф Михайлов с причтом о желающих вступить в брак женихе 10-го класса Александре Сергеевиче Пушкине, и невесте Г-на Николая Афанасьевича Гончарова дочери Его девице Наталии Николаевой Гончаровой обыскивали и по троекратной публикации оказалось: 1-е что они православную веру исповедуют так, как святая, соборная и Апостольская Церковь содержит;

2-е между ими плотскаго кровнаго и духовнаго родства т. е. кумовства, сватовства и крестнаго братства по установлению Св. Церкви не имеется; 3-е состоят они в целом уме, и к сочетанию браком согласие имеют вольное, и от родителей дозволенное, жених и невеста первым браком; 4-е лета их правильны, жених имеет от роду 31 год, а невеста 18 лет. И в том сказали самую сущую правду. Естли же что из объявленнаго показания окажется что ложное, или что скрытое, за то повинны суду, как духовному, так и гражданскому. Во уверение всего выше писаннаго как сами жених и невеста, так и знающие их состояние поручители своеручно подписуются.

К сему обыску во всем выше писанным вышеозначенный 10-го класса Александр Сергеев сын Пушкин руку приложил.

К сему обыску Наталья Николаевна дочь Гончарова руку приложила.

К сему обыску Мать ея Калежская Ассесорша Наталья Иванова дочь Гончарова руку приложила.

К сему обыску по женихе брат его Поручик Лев Сергеев сын Пушкин руку приложил.

К сему обыску по женихе 9-го Класса Алексей Семенов сын Передельский руку приложил.

К сему обыску по невесте Коллегский Советник и Кавалер Павел Матвеев сын, Азанчевский руку приложил.

К сему обыску по невесте Отец ея, Коллегский Асессор, Николай Афанасьев сын Гончаров, руку приложил.

К сему обыску по женихе Коллежский Асессор и Кавалер Князь Петр Андреев сын Вяземский руку приложил".

Этого момента Пушкин ждал, предчувствовал его и по-своему выразил в молитвенном прошении в "богопротивной" "Гавриилиаде":

…дни бегут, и время сединою

Мою главу тишком осеребрит,

И важный брак с любезною женою

Пред алтарем меня соединит.

Иосифа прекрасный утешитель!

Молю тебя, колена преклоня,

О, рогачей заступник и хранитель,

Молю, - тогда благослови меня,

Даруй ты мне беспечность и смиренье.

Молю тебя, пошли мне вновь и вновь

Спокойный сон, в супруге уверенье,

В семействе мир и к ближнему любовь!

А под сводами церкви звучала молитва священника: "Господи Боже наш, во спасительном твоем смотрении ныне рабы твоя, Александр и Наталья, якоже благословил еси сочетатися друг другу, в мире и единомыслии сохрани; честный их брак покажи; нескверное их ложе соблюди; непорочное их сожительство пребывати благоволи, и сподоби их старости маститей достигнута чистым сердцем делаюша заповеди твоя".

Во время венчания, когда молодые шли вокруг аналоя, с него нечаянно упали крест и Евангелие. Пушкин, на что все обратили внимание, побледнел. В довершение погасла свеча у него в руке, а шафер устал держать венец над его головой и попросил замены, что было нарушением обряда. Выходя из церкви, Пушкин сказал: "Tous les mauvais augures".

Первая квартира

Из церкви молодые поехали на первую семейную квартиру. Еще 23 января 1831 года Пушкин подписал договор о найме второго этажа дома на Арбате, принадлежавшего губернскому секретарю, карачевскому предводителю дворянства Никанору Никаноровичу Хитрово и его жене Екатерине Николаевне, урожденной Лопухиной. Дом был снят на полгода за две тысячи рублей. Сами хозяева жили в ту пору в своем орловском поместье Дроново, а в московском доме осталась их экономка. Все дела Пушкин вел с поверенным Хитрово Семеном Петровичем Семеновым. Он присмотрел дом Хитрово, вероятно, еще в конце предыдущего года, уверенный в скорой свадьбе. Расположенный неподалеку от дома Гончаровых, в сердце старой Москвы, между церквами Николы в Плотниках и Святой Троицы, в приходе которой он состоял, дом на Арбате во всех смыслах устраивал Пушкина. В "Книгу, данную из Московской городской шестигласной думы маклеру Анисиму Хлебникову, для записи в оную в сем 1831 году условий с тем, чтобы таких актов в коих заключается о продаже или уступке от одного лица другому недвижимого имения…", под десятым номером внесен текст договора, подписанный Пушкиным: "1831-го Года Генваря 23-го дня я нижеподписавшийся Г-н Десятого класса Александр Сергеев сын Пушкин, заключил сие условие с служителем Г-жи Сафоновой Семеном Петровым сыном Семеновым по данной Ему Доверенности от Г-на Губернского Секретаря Никанора Никанорова сына Хитрово в том, что 1-е нанял я Пушкин Собственный Г-на Хитрово Дом, Состоящий в Пречистенской части второго квартала под № 204-м в приходе Троицы что на Арбате, каменный Двух этажный с антресолями и к оному принадлежащими людскими службами, кухнею, прачешной, конюшней, каретным сараем, под домом подвал, и там же запасной амбар, в доме с мебелью по прилагаемой описи сроком от выше писанного числа впредь на шесть месяцев, а срок считать с 22-го Генваря и по 22-е ж Июля сего 1831-го Года по договору между нами за две тысячи рублей государственными ассигнациями…" Аванс в половину суммы, то есть тысячу рублей, Пушкин заплатил при подписании договора, а остальное должен был внести по истечении трех месяцев.