Бенгт Даниелльсон

Гоген в Полинезии

Содержание

Предисловие автора к русскому изданию

ГЛАВА I. Мастерская в тропиках

ГЛАВА II. Полоса удач

ГЛАВА III. Среди соотечественников

ГЛАВА IV. Среди таитян

ГЛАВА V. Женитьба Коке

ГЛАВА VI. Поворотный пункт

ГЛАВА VII. На ложном пути

ГЛАВА VIII. Повторение

ГЛАВА IX. Унижение и возвышение

ГЛАВА X. Веселый дом

ГЛАВА XI. Последнее слово

ПРИМЕЧАНИЯ

Моей помощнице, Марии-Терезе

Предисловие автора к русскому изданию

Когда в мае 1951 года, через сорок восемь лет после смерти Гогена, я ступил на берег

его последнего пристанища - острова Хиваоа в Маркизском архипелаге, - я и не помышлял

о том, чтобы дерзнуть написать биографию художника. У меня была совсем другая цель, я

приехал на остров заниматься этнологическими исследованиями. Конечно, бывая на

Таити, я часто слышал рассказы о Гогене, но мне и в голову не приходило собирать данные

о столь важных в его жизни полинезийских годах, я был уверен, что все давным-давно

известно и записано.

Сколь основательно я заблуждался, мне стало ясно, когда я в долине Тахауку на

южном берегу Хиваоа, в гуще тропического леса, всего в нескольких километрах от

Атуоны, где Гоген провел два последних года своей жизни, неожиданно нашел большую и

богатую библиотеку. Это замечательное собрание книг принадлежало бывшему учителю,

французу Гийому Ле-броннеку, который, судя по тому, как запущена была его кокосовая

плантация, явно предпочитал культивировать свои литературные интересы. Наряду с

хорошим выбором французской классики и целыми полками этнографических,

исторических и других научных трудов на французском, английском и немецком языках у

моего радушного и сердечного хозяина было на редкость полное собрание книг и

журнальных статей о Гогене.

Листая их на досуге, я увидел, что учитель Леброннек по старой привычке чертил на

полях галочки и вносил исправления везде, где автор допустил ошибку. В разделах,

посвященных жизни Гогена в Атуоне, поправок было столько, что Леброннеку пришлось,

чтобы все уместить, вклеить дополнительные листы. Там где речь шла об элементарных

географических и этнографических сведениях, даже я мог убедиться, как много сделано

грубых ошибок. Объяснялось это очень просто: никто из биографов Гогена не бывал в

Южных морях. Больше того, описывая полинезийские годы Поля Гогена, они опирались

только на его письма и записки, в которых, естественно, люди и обстановка обрисованы

очень бегло и субъективно.

Леброннек (мне удалось уговорить его, чтобы он издал хотя бы часть своих ценных

заметок) никогда не видел Гогена, так как приехал на Маркизские острова уже в 1910 году.

Но в Атуоне я встретил человека, который хорошо знал Поля Гогена - и отнюдь не считал

это привилегией. Речь идет об епископе Маркизских островов, его преосвященстве Давиде

Лекадре, который прибыл сюда прямо из семинарии в 1900 году и до конца жизни остался

верен своей миссии. Рассказы епископа Лекадра и местных стариков показались мне

настолько ценными и интересными, что в своих путевых очерках, озаглавленных

"Позабытые острова", я посвятил Гогену целую главу. Нужно ли говорить, что теперь,

четырнадцать лет спустя, эта глава кажется мне весьма неудовлетворительной.

Вернувшись в 1953 году на Таити, я, по совету Леброннека, познакомился с бывшим

переводчиком и правительственным чиновником Александром Дролле, который очень

подробно и полно поведал мне о первом пребывании Гогена в Полинезии в 1891-1893

годах. Александр Дролле родился в 1871 году и двадцати лет поступил на службу; впервые

он увидел Поля Гогена уже через несколько часов после того, как художник сошел на берег

Таити, и потом не раз встречал, чаще всего у себя дома, так как отец Александра, Состен

Дролле, стал близким другом Гогена.

Мое любопытство разгорелось, и в последующие годы я все свое свободное время

тратил на розыски людей, которые могли бы еще что-то рассказать о Гогене, о его друзьях

и врагах, просто о той поре, когда он жил в колонии.

На рубеже века население Таити и Маркизских островов, особенно европейское

население, было очень малочисленно. Гоген прожил на островах в общей сложности

десять лет, заметно выделяясь среди других своей незаурядностью. Поэтому его здесь

помнят даже лучше, чем в Бретани, где французские искусствоведы собрали бездну

интересных сведений. Все те, кто сообщил мне ценные и достоверные данные, упомянуты

в списке источников. Но одни только устные предания не могут служить прочной основой,

как бы тщательно вы их ни проверяли. И я ни за что не взялся бы за титанический труд,

каким является попытка реконструировать полинезийские годы Гогена, если бы сверх того

не нашел огромное количество куда более полных и надежных сведений в различных

изданных и неизданных документах. Это в первую очередь официальные доклады и

письма, а также судебные постановления и подушные переписи, хранящиеся в

правительственных архивах в Папеэте; это статьи и заметки в многочисленных

колониальных газетах, а также в миссионерских журналах, которые выходили во

Франции; это путевые заметки и очерки; дневники и другие личные документы,

принадлежащие частным лицам; и, наконец, - неизвестные письма из переписки Гогена.

Все использованные источники перечислены в конце книги.

Моей главной целью было:

1. Возможно более всесторонне и точно обрисовать последние двенадцать лет жизни

Гогена, из которых он десять провел в Южных морях.

2. Дать более полное описание географических, культурных и социальных условий на

Таити и Маркизах той поры.

3. В каждом случае попытаться понять и объяснить поступки Гогена, его реакции,

трудности, неудачи и триумфы как результат встречи необычной личности со

своеобразными местными условиями.

Сразу же отмечу, что мне в гораздо большей степени, нежели я думал поначалу,

пришлось пересмотреть принятую до сих пор хронологию; в каждом случае я ссылаюсь на

источник. Далее, многие из самых романтических и героических эпизодов, о которых

можно прочесть в прежних биографиях, не подтверждаются наличными фактами, их мы

вынуждены отнести к разряду мифов или недоразумений. Потеря невелика, Гоген

достаточно велик как художник и интересен как человек, чтобы пленять нас и без ложного

венца.

Что касается творчества Гогена, то я не вдавался в анализ стиля и эстетики по двум

вполне понятным причинам. Во-первых, есть бездна книг, написанных искусствоведами,

которые со знанием дела разбирают эти вопросы. Во-вторых, я не сведущ в этой области и

при всем желании не смог бы добавить ничего нового. Поэтому я только пытаюсь

проследить историю создания некоторых полотен, а также объяснить сцены таитянской

жизни и сказать что-то о людях и предметах, отображенных в живописи и скульптуре

Гогена. На Таити его произведений теперь, увы, не изучишь, их нет там вот уже полвека.

Когда Гоген умер, интерес поселенцев к его творчеству был настолько мал, что на

аукционе его картины (всего около десяти) были проданы по ничтожной цене, от семи до

пятидесяти двух франков за полотно. Правда, за "Материнство" уплатили целых сто

пятьдесят франков. Однако очень скоро, на выставке двухсот с лишним полотен Гогена в

Париже в 1906 году, случилось то, о чем покойный художник напрасно мечтал всю жизнь:

критики, коллекционеры и широкая публика вдруг признали его великим гением. Понятно,

запоздалое признание привело к тому, что десятки корыстолюбивых торговцев картинами

и спекулянтов ринулись на Таити, чтобы скупить произведения Гогена, попавшие к

частным лицам. (Преимущественно картины, которые он подарил добрым соседям или

оставил в залог за долги, ибо при жизни Гогена не было на Таити человека настолько

глупого, чтобы купить у него хотя бы одно полотно.) В конце концов осталась лишь

сильно пострадавшая картина на стеклянной двери. Но и она покинула Таити в 1916 году,

когда английский писатель Сомерсет Моэм приехал на остров за материалом для своего

романа "Луна и грош", в котором он вольно обращается с фактами из биографии Гогена.

Конечно, есть много альбомов с репродукциями картин Гогена, но в них вошла только

малая часть шестисот с лишним полотен, написанных художником. К тому же

репродукции часто скверные, по ним трудно представить себе картину. Чтобы хорошенько

изучить оригиналы, надо было посетить музеи в разных концах света. Научные

экспедиции, участие в конгрессах и работа в библиотеках позволили мне сделать это.

Больше всего полотен Гогена - 23 - хранится в Глиптотеке в Копенгагене (ведь его

жена была датчанка). Дальше следуют Эрмитаж в Ленинграде и Музей изобразительных

искусств имени А. С. Пушкина в Москве: в первом 15, во втором 14. И мне все больше

хотелось посетить эти два знаменитых музея. А тут еще оказалось, что мои книги о

народах Южных морей пришлись по душе читателям в Советском Союзе. У меня

появилось много заочных друзей в Москве, они звали меня в гости и обещали быть моими

экскурсоводами. И вот в конце октября 1965 года осуществилась моя мечта: вместе с

советскими друзьями я посетил залы Музея имени Пушкина и Эрмитажа, где яркие краски

Гогена спорили с хмурым осенним небом за окном. Мысли мои летели на Таити, куда я

как раз возвращался. От души поздравляя советский народ с такой большой коллекцией

замечательных произведений Гогена, представляющих все периоды его творчества, я хочу

также поблагодарить издательство "Искусство", которое предложило воспроизвести в

русском издании моей книги 16 полотен художника. Это отличное дополнение к

иллюстрациям, подобранным мною для шведского издания. Так как книга

документальная, преобладают фотографии. Черно-белые, снятые в 90-х годах прошлого

века фотографами-любителями, лучше пространных описаний показывают тогдашнюю

жизнь. Цветные фотографии, снятые теперь, тоже знакомят с типичными сценами

туземной жизни, которые Гоген часто видел и писал. Я нарочно выбирал для съемки то,

что не изменилось.

Сравнивая документальные фотографии с репродукциями картин, читатель сам

увидит, как работал художник, как он преломлял действительность и как реалистические

элементы переплетались с вымыслом и воспоминаниями. От души надеюсь, что

исследовательская экспедиция, которая началась 15 лет назад, а закончилась в Москве, не

только поможет лучше узнать биографию Гогена, но и в какой-то мере бросит

дополнительный свет на самое главное в жизни великого гения - на его творчество.

Бенгт Даниельссон, Таити, 23 июля 1966 г.

Авт

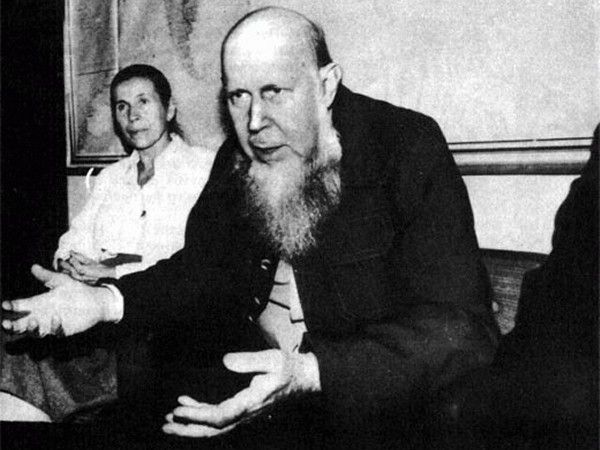

ор книги ГОГЕН В ПОЛИНЕЗИИ, Бенгт ЭЭммерик ДаниеЭльссон (швед. Bengt Danielsson; 6 июля

1921, Крукек, Швеция - 4 июля 1997, Стокгольм) - шведский этнограф, директор Шведского

национального музея этнографии (1967-1971). Родился 6 июля 1921 года в городке Крукек, в

коммуне Норрчёпинг, Швеция. Обучался в Уппсальском университете, потом уехал в США. В 1947

году принял участие в экспедиции Тура Хейердала на плоту "Кон-Тики" из Южной Америки в

Полинезию. В 1948 году женился в Лиме на француженке Марии-Терезе, и после свадьбы они

поселились сначала на Рароиа (1949-1952), а затем, в 1953 году, на Таити. Даниельссон является

автором множества работ о Полинезии, включая шеститомное издание по истории островов, и

популярных книг, многие из которых переведены на различные языки.

ГЛАВА I. Мастерская в тропиках

Гоген и Таити - два слова, которые вот уже больше полувека неразрывно связаны друг

с другом в сознании людей. Хотя Кук, Мелвилл, Стивенсон и многие другие знаменитые

мужи тоже побывали на острове и описали его, - не их, а Гогена вспоминают тотчас, когда

заходит речь о Таити. И наоборот, слова "Поль Гоген" - своего рода пароль, услышав

который люди прежде всего думают о Таити, а не о Париже, Бретани, Мартинике, Арле и

прочих местах, где он жил и творил. Пожалуй, единственный пример столь же полного и

прочного отождествления имени человека с островом - Наполеон и Святая Елена. Вот

почему как-то неловко начинать книгу, в основном посвященную жизни Гогена на Таити,

утверждением, что его привел туда чистый случай, что мысль о поездке, определившей все

творчество художника, родилась не в его голове. Но это так.

Чтобы отыскать первое звено длинной цепи событий, которые толкнули его на это

важное решение, мы должны вернуться к необычайно холодной зиме 1885/86 года, когда

Гоген тщетно пытался прокормиться в Париже как свободный художник. Роковой шаг от

живописца-любителя к профессионалу он волей-неволей сделал двумя годами раньше,

когда, после затянувшегося финансового кризиса и ряда нашумевших скандалов и крахов,

потерял хорошо оплачиваемую должность подручного маклера на Парижской бирже. Хотя

он почти десять лет посвящал свободное время живописи и заслужил лестные отзывы

Мане, Писсарро, Дега, ему было далеко до творческой зрелости. Уже это должно было

располагать Гогена к осмотрительности. Но еще больше его должно было сдерживать то

печальное обстоятельство, что новомодные импрессионистские картины, какие он писал в

ту пору, совсем не находили сбыта.

Образование Гогена, когда он начал свою долгую карьеру на бирже, ограничивалось

классической гимназией с богословским уклоном да пятью годами морской службы: он

ходил учеником штурмана на торговых судах и отбывал воинскую повинность как матрос

флота его императорского величества Наполеона III. [ когда весной 1884 года после года

героических попыток прокормиться живописью он истратил последние сбережения, у него

в общем-то не было ни специальных знаний, ни настоящей профессии. Беда усугублялась

тем, что нужно было содержать жену и пятерых детей, старшему из которых исполнилось

всего десять лет. Не видя лучшего выхода, Гоген послушался совета жены, датчанки

Метте, и отправился в Копенгаген; супруги надеялись, что здесь ее родственники им

помогут. Это стратегическое отступление оказалось большим просчетом. Родные жены

считали его никчемным человеком, поддерживать которого не было смысла, и они стали

уговаривать Метте поскорее разойтись с этим негодяем. Но Метте нерушимо верила, что у

ее Поля великое дарование - коммерческое. Поэтому она все время уговаривала его

бросить эту дурацкую живопись и поступить служить в банк. Сам Гоген столь же

нерушимо верил, что сможет, дай срок, достаточно зарабатывать своей кистью и

содержать семью, и в июне 1885 года, спасаясь от бесконечных скандалов, мешавших ему

сосредоточиться на работе, он вернулся в Париж. Как Поль, так и Метте, которая сразу же

начала давать уроки французского языка и занялась переводами, чтобы прокормить детей,

считали разлуку временной. Оба были сильно привязаны друг к другу и горячо надеялись,

что любимый (любимая) образумится.

Во всей многострадальной жизни Гогена зима 1885/86 года была самой тяжкой порой,

и если он вообще ухитрился выжить, то главным образом потому, что ему изредка

удавалось добыть жалкие гроши, работая расклейщиком афиш. "Я знаю, что значит

подлинная нужда, что значит холод, голод и все такое прочее, - вспоминал он потом. - Все

это ничего - или почти ничего - не значит. К этому привыкаешь, и если у тебя есть толика

самообладания, в конце концов ты только смеешься над всем. Но что действительно

делает нужду ужасной - она мешает работать, и разум заходит в тупик. Это прежде всего

относится к жизни в Париже и прочих больших городах, где борьба за кусок хлеба

отнимает три четверти вашего времени и половину энергии. Спору нет, страдание

пришпоривает человека. Увы, если пришпоривать его слишком сильно, он испустит дух!"

Но даже после всех лишений и унижений, которые Гоген испытал в эту долгую зиму,

он не хотел капитулировать на условиях, предлагаемых Метте. Вместе с тем он понимал,

что надо уезжать из Парижа, иначе ему конец. Куда уезжать - все равно, только бы дешево

жить и без помех работать. Любопытно: похоже, что он уже тогда подумывал о Южных

морях. Если верить письму, которое Гоген отправил жене в мае 1886 года, ему незадолго

перед тем предложили стать "земледельцем в Океании". К сожалению, он не сообщает,

кому пришла в голову нелепая мысль превратить художника и бывшего биржевого маклера

в земледельца и на каком острове должен был происходить сей странный эксперимент. Как

бы то ни было, Гоген отклонил это загадочное предложение, ведь ему пришлось бы

бросить живопись. Правда, ему было нелегко отвергнуть возможность добиться более

достойного существования, что видно по иронической концовке упомянутого письма, где

говорится о несчастье, постигшем одного общего знакомого: "Вот как, Герман помешался.

Хорошо ему, о нем позаботятся".

От своего товарища художника он услышал, что в городке Понт-Авене в Бретани есть