Первым приходит к финишу И.В. Курчатов. Плутоний, полученный на заводе № 817, был использован при испытаниях советской атомной бомбы 29 августа 1949 года.

Уран-235 для атомной бомбы, испытанной в 1951 году, был получен на заводе № 813…

Вот как об этом пишет академик Е.П. Велихов - ученик Арцимовича:

"В рамках Атомного проекта СССР для страховки параллельно разрабатывались две технологии обогащения урана - газодиффузионная и электромагнитная. К концу 1940-х годов стало ясно, что для получения больших количеств высокообогащенного урана-235 "бомбовой кондиции" (90 %) предпочтителен по основным технико-экономическим показателям газодиффузионный метод. Завод по электромагнитному разделению перепрофилировали на производство изотопов других элементов. Вместе с тем, когда в 1949 г. оказалось, что газодиффузионная технология еще не позволяет достичь требуемого уровня обогащения, окончательное дообогащение продукта с 75 до 90 % для урановой бомбы (1951 г.) было выполнено под руководством Арцимовича на электромагнитных сепараторах комбината "Свердловск-45".

Это было странное и необычное время: кандидаты наук "загружали работой" академиков и член-корреспондентов АН СССР. И об этом свидетельствуют, в частности, документы, подписанные самим Сталиным. Один из них в корне изменил судьбу Л.А. Арцимовича. Это Постановление Совета Министров СССР от 5 мая 1951 года№ 1463-732 сс/оп. В нем, в частности, говорилось:

"Придавая важное значение предложению т. Сахарова А.Д. об использовании внутриядерной энергии легких элементов с помощью магнитного термоядерного реактора (установка "МТР"), Совет Министров Союза ССР постановляет:

…4. Утвердить:

Члена-корреспондента АН СССР т. Арцимовича Л.А. научным руководителем работ по выяснению возможности создания "МТР"; Кандидата физико-математических наук Сахарова А.Д. - заместителем научного руководителя по теоретической части…

Академика Леонтовича М.А. - научным руководителем теоретических разработок по "МТР" в Лаборатории измерительных приборов АН СССР…"

Кстати, Арцимовичу положено было тратить только 30 процентов своего времени на работы по "МТР", а остальное - по-прежнему на электромагнитное разделение изотопов. Через несколько лет на установках, созданных под руководством Арцимовича, было получено более сотни стабильных изотопов.

Но программа управляемого термоядерного синтеза постепенно полностью увлекает академика Арцимовича. Он становится признанным лидером. Широкое международное сотрудничество в этой области началось со знаменитого выступления И.В. Курчатова в английском атомном Центре в Харуэлле в 1956 году. Доклад для научного руководителя Атомного проекта СССР подготовил Лев Андреевич Арцимович.

Казалось бы, в очередной раз ученому пришлось "менять профессию". Но это не так: просто в характере академика Арцимовича всегда сидел "чертик" - его увлекало все неизведанное, новое. И этим они были очень схожи с академиком Сахаровым. Кстати, Андрей Дмитриевич пристально следил за тем, как его идея о "приручении звезд" реализовывалась в лаборатории Арцимовича. Но оказалось, что "взорвать звезду" гораздо легче, чем "приручить"…

- Современная физика - это своего рода двуликий Янус, - говорил Арцимович. - С одной стороны - это наука с горящим взором, которая стремится проникнуть в глубь великих законов материального мира. С другой стороны - это фундамент новой техники, мастерская смелых технических идей, опора обороны и движущая сила непрерывного индустриального прогресса.

Ученый, как всегда, прав. Жаль только, что мы забываем подчас о мудрости наших великих современников.

Подводный самоубийца

Война - это помутнение разума, а потому она рождает чудовищ. В том числе и в очень "светлых головах", но немногие способны в этом признаваться.

Академик А.Д. Сахаров имел мужество восстать против того оружия, которое сам же и создавал. И одновременно он открыто говорил о своих заблуждениях. Некоторые из них столь страшны и жестоки, что порой даже не верится, что инициатором их был великий физик.

Однако в истории с "лодкой-самоубийцей" дело обстояло именно так, хотя история ее создания столь засекречена, что только чудом удалось прочитать эти страницы "Атомного проекта СССР".

Впрочем, даже сам академик Сахаров не догадывался о масштабах происходящего, он ведал лишь о некоторых деталях, весьма небольших, но даже и они поразили его воображение.

Над Новой Землей была взорвана бомба мощностью 50 мегатонн. Связь над всем севером страны прервалась почти на час - столь сильно была ионизирована атмосфера. Радиоактивное облако поднялось на высоту порядка ста километров, а вспышку наблюдали за две тысячи километров. Ничего подобного раньше не происходило!

Делегаты XXII съезда партии несколько минут аплодировали физикам, когда Н.С. Хрущев сообщил им об этом испытании. А чуть позже он произнесет фразу о том, что теперь капиталистам можно показать "кузькину мать"! И именно под таким шифром теперь испытание бомбы войдет в историю…

Андрей Дмитриевич Сахаров писал:

"После испытания "большого" изделия меня беспокоило, что для него не существует хорошего носителя (бомбардировщики не в счет, их легко сбить) - т. е. в военном смысле мы работали впустую. Я решил, что таким носителем может явиться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Я фантазировал, что можно разработать для такой торпеды прямоточный водо-паровой атомный реактивный двигатель. Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. Война на море проиграна, если уничтожены порты, - в этом нас заверяют моряки. Корпус такой торпеды может быть сделан очень прочным, ей не будут страшны мины и сети заграждения. Конечно, разрушение портов - как надводным взрывом "выскочившей" из воды торпеды со 100-мегатонным зарядом, так и подводным взрывом - неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами.

Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, был контр-адмирал Ф. Фокин (в прошлом - боевой командир, кажется Герой Советского Союза). Он был шокирован "людоедским" характером проекта и заметил в разговоре со мной, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою и что для него отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве. Я устыдился и больше никогда и ни с кем не обсуждал своего проекта…"

А.Д. Сахаров далее подчеркивает, что эти идеи "слишком фантастичны, явно требуют непомерных расходов и использования большого научно-технического потенциала". В общем, заключает ученый, такой проект "мало интересен". Андрей Дмитриевич не подозревал, что его проект начал реализоваться! Законы "холодной войны" требовали новых типов вооружений, и у нас, конечно же, нашлись чиновники, которые обязали разные организации военно-промышленного комплекса приступить к реализации "проекта Сахарова". Знает ли об этом автор идеи или нет, особого значения не имело…

Проект необычной лодки рождался в недрах Средмаша. Так было положено, потому что только в этом ведомстве было известно о параметрах и характеристиках ядерных зарядов, В данном случае речь шла о специальных торпедах. Лодка оборудовалась тремя торпедами. Две с "обычными" ядерными боеголовками, а третья - с водородной "головой". Ее диаметр был более полутора метров, а длина - 28 метров!

На Невском проспекте в Питере в подвале одного из домов был создан макет лодки. Торпеда занимала два ее отсека полностью. В следующих отсеках располагались пульты управления движением торпеды и системы подрыва. По сути дела, вся лодка превращалась в гигантскую торпеду. Кстати, никакого другого вооружения на лодке не было - по мнению конструкторов, в этом не было необходимости, так как у такой лодки была единственная задача: выпустить свою торпеду!

Предполагалось, что лодка с расстояния в несколько сотен километров нанесет ядерный удар по самой важной военно-морской базе противника, затем развернется и в строго определенной точке океана всплывет. Там ее будут ждать боевые корабли, которые с почетом препроводят ее в родной порт. Ну а там уже героев будут торжественно встречать не только родные и близкие, но и члены правительства. По мнению создателей такого страшного оружия, взрыва одной такой торпеды-гиганта будет вполне достаточно, чтобы победить в войне.

Может быть, все это покажется сегодня наивным, но именно так думали как физики, возглавляемые А.Д. Сахаровым, так и конструкторы, которые проектировали такую лодку.

Торпедные отсеки уже были построены, сама торпеда проходила испытания, а в кабинетах Кремля с нетерпением ждали, когда же эта субмарина отправится в океан с водородным зарядом, который, по весьма образному выражению Н.С. Хрущева, "покажет капиталистам кузькину мать".

Но в это время с макетом лодки и ее проектом наконецто познакомились моряки-подводники. И они пришли в ужас! Лодка демонстрировала вопиющую техническую неграмотность - она ведь создавалась непрофессионалами! Сразу же стало ясно, что после пуска торпеды внутри лодки, в то пространство, что освободилось, хлынет масса воды. И ничто уже не будет способно удержать лодку в горизонтальном положении, она немедленно встанет на попа. Огромный воздушный пузырь выйдет на поверхность океана, а потому противник сразу же обнаружит лодку, и она будет уничтожена раньше, чем сможет выпустить две оставшиеся торпеды с ядерными боеголовками.

И что самое главное: специалисты Главного штаба военноморского флота быстро выяснили, что на планете не существует военно-морских баз, по которым следует наносить такой удар! Ведь те порты, где в мирные дни находятся боевые корабли потенциального противника, в случае начала войны опустеют - корабли немедленно выйдут в море, а следовательно, наносить ядерный удар по таким базам бессмысленно…

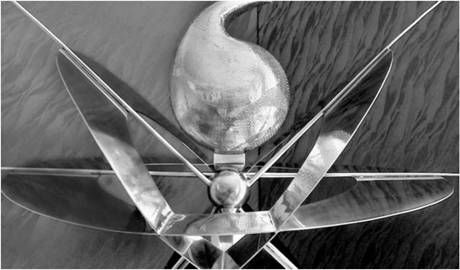

Так и не нашлось применения супербомбе, созданной под руководством академика А.Д. Сахарова. Было изготовлено три экземпляра корпуса для огромного водородного заряда. Один "шар" был взорван над Новой Землей, второй потребовался для проверки механических свойств, а потому был раздавлен во время испытаний на стенде, а третий "шар" долго валялся на очень секретном складе в Федеральном ядерном центре на Урале.

Я обнаружил его случайно, когда поехал в дом отдыха, что находится неподалеку от Снежинска. "Шар" был установлен посреди цветочной клумбы. Он походит на гигантский глобус. Но вскоре понимаешь, что этот атомный "шарик" мог не только уничтожить все живое на планете, но и ее тоже…

"Ядерные мины" на орбитах?

Пожалуй, даже самые отчаянные фантасты не способны соперничать с проектами военных. И история "холодной войны", к сожалению, знает немало случаев, когда в сугубо секретных ведомствах рождались столь необычные проекты, что при упоминании о них даже сегодня волосы (если они есть, конечно) способны стать дыбом!

Один из таких проектов удалось предотвратить нашему научному руководителю Арзамаса-16 академику Юлию Борисовичу Харитону. И случилось это в самый разгар противостояния в космосе между США и СССР, то есть в то время, когда президент США Рональд Рейган назвал нашу страну "империей зла" и дал "добро" на разворачивание СОИ - системы, образно названной "звездными войнами".

Как всегда, планы американских военных были обширны: они предлагали разместить на околоземных орбитах не только разнообразные боевые спутники, но и оснастить некоторые из них ядерными зарядами.

Чем же могли ответить мы потенциальному противнику?

В ракетных и космических КБ прошла серия совещаний, на которых обсуждались разные проекты нашей системы "звездных войн". Предложения ученых стекались в Оборонный отдел ЦК КПСС и Военно-промышленную комиссию Совета Министров СССР. Именно здесь принимались окончательные решения.

Одно из первых - это выпуск "ракетных поездов" в Днепропетровске. Эти необычные стартовые комплексы на колесах были поистине неуязвимы. Они выглядели как обычные пассажирские поезда, но всего лишь несколько минут требовалось, чтобы они превратились в мощные ракетные старты. Пуски с железнодорожных платформ предотвратить было невозможно: где и когда они произойдут, противник определить не мог.

Ракетные поезда создавались в КБ "Южное" под руководством академика В.Ф. Уткина.

Пройдет всего несколько лет, и наступит "эпоха разоружения". Одним из первых требований американцев станет "ликвидация" ракетных поездов. Им не удастся этого добиться, но все-таки мы вынуждены будем поставить все 12 составов в одном месте, чтобы со спутников можно было постоянно контролировать эту базу. Постоянно - днем и ночью, в любое время года, не прерываясь ни на секунду, - средства космического контроля США ведут наблюдение за этими поездами. По соглашению между Россией и США железнодорожные ракетные комплексы обязаны быть "на приколе".

Между КБ "Южное" и КБ "Энергия" всегда была конкуренция. Особенно если речь заходила о крупных военных проектах, на которые в СССР денег не жалели.

Знаменитое КБ "Энергия" возглавлял в 80-е годы академик Валентин Петрович Глушко, который вместе с СП. Королевым начинал космическую эпоху человечества.

Под руководством В.П. Глушко проходило совещание Совета главных конструкторов, посвященное созданию космических средств нейтрализации американского СОИ. То есть речь шла о защите страны от нападения из космоса.

Американцы предполагали разместить на околоземных орбитах серию спутников Земли, которые не только контролировали бы запуск наших ракет, но и управляли своими ракетами-перехватчиками, а также нацеливали бы ядерные боезаряды на наземные цели. Причем эти бомбы предполагалось размещать на разных орбитах.

Как перехватывать ракеты, стартующие за океаном, нашим военным было ясно. Еще в середине 60-х годов появились расчеты, доказывающие, что это сделать можно. Тогда же прошли и первые испытания систем перехвата. Но как бороться с космическими бомбами?

На совещании главных конструкторов родилась необычная идея: использовать для этой цели так называемые "космические мины". Их можно было "развесить" на орбитах таким образом, чтобы они находились на траектории полета "бомб". Если вдруг возникнет необходимость, то с помощью несложных маневров можно будет взорвать "мину" неподалеку от пролетающей мимо "бомбы". Этого будет достаточно, чтобы нейтрализовать ее.

Академик Глушко всегда любил и поддерживал все необычное. Идея с "минами" ему понравилась, и он тут же начал фантазировать, мол, взрыв всего одной такой "мины" способен поразить всю группировку противника, так сказать "очистить космос от неприятеля".

На совещании присутствовал академик Юлий Борисович Харитон. Он не вмешивался в ход дискуссии, пока речь не зашла о ядерном оружии. Тут его мнение всегда было решающим. Он сказал коротко:

- Если мы выведем из строя спутники противника, то он немедленно начнет уничтожать наши аппараты. И, без сомнения, ядерная война, начавшаяся в космосе, перейдет на Землю. Вы этого хотите?

Мертвая тишина продолжалась очень долго. Так показалось всем присутствующим. Академик Глушко закрыл совещание, хотя и заметил, что не разделяет точку зрения Харитона.

Вскоре в правительство и ЦК партии было направлено два письма. Свои точки зрения высказывали Глушко и Харитон. Первый поддерживал идею "космических мин", второй был категорически против. После ряда совещаний "на высшем уровне" победил все-таки Ю.Б. Харитон, который прекрасно понимал, что созданное под его руководством ядерное и термоядерное оружие может уничтожить все живое на Земле.

Каким-то образом американцы узнали о тех планах противодействия СОИ, которые обсуждаются в СССР. Они поняли, что выводить ядерное оружие в космос нельзя, - лучше подписать соглашения о контроле над вооружениями. В том числе и о противоракетной обороне.

К сожалению, нынче времена изменились. В Америке вновь разрабатываются планы "защиты от ракет". Они предусматривают и строительство элементов ПРО в Чехии и Польше, и выведение на орбиты боевых спутников. Следующий шаг - оснащение их ядерными зарядами.

Неужели прошлое возвращается?

Мы узнаем об этом абсолютно точно, если ракетные поезда покинут свою базу…

Атомное сердце России

В фильме "Укрощение огня" есть такой эпизод:

"Красная площадь. Демонстрация 7 мая. На трибуне Главный конструктор. Ему сообщают, что американский самолет пересек границу СССР и есть опасность, что он несет атомную бомбу, чтобы сбросить ее на Москву. Потом Главному конструктору сообщают, что самолет сбит…"

Это был полет Фрэнка Пауэрса. Действительно, он состоялся 7 мая 1960 года, и правда, что самолет был сбит.

Вот только цель полета была иная. У-2 не мог нести атомную бомбу. Он был оборудован для фотосъемки. А цель его - не Красная площадь, а атомные города Урала. И первый из них - Челябинск-40. Американцев очень интересовало, как идут дела именно на этом атомном предприятии…

На процессе над Пауэрсом об этом не упоминалось, потому что Челябинск-40 по-прежнему оставался самым секретным городом Советского Союза.