В 10 часов 30 минут "Принцесса Алиса", дав гудок, кормой отошла от причала и, развернувшись на середине реки, пошла вниз по течению одиннадцатиузловым ходом. На ее борту находилось более 700 экскурсантов, большую часть которых составляли женщины и дети. Для привлечения на экскурсию пассажиров компания оборудовала на пароходе шикарный салун и наняла оркестр. Как только "Принцесса Алиса" отвалила от пристани, его дирижер приказал музыкантам играть популярную в те годы у англичан мелодию "Хорошее рейнское вино". На верхней палубе парохода начались танцы. Чтобы высадить отдельных пассажиров и принять на борт других, пароход сделал короткие остановки в Гринвиче, Вулвиче и Грэйвсэнде. Плавание до Ширнесса прошло вполне благополучно и весело. С палуб парохода экскурсанты любовались окраинами Лондона, дивились красотой берегов Кента и Эссекса. Оркестр играл почти без перерыва. После трехчасовой стоянки в Ширнессе, отведенной для пикника, уставшие, но очень довольные отдыхом экскурсанты возвратились на борт парохода. "Принцесса Алиса" отправилась в обратный рейс. Салун был переполнен, пассажиры пили, беззаботно распевали песни и танцевали. В 6 часов вечера "Принцесса Алиса" сделала остановку в Грэйвсэнде. Здесь на пристани ее ждали сотни экскурсантов, которые, посетив знаменитый королевский парк Рочестервил Гарденс, спешили засветло добраться до Лондона ближайшим пароходом. Капитан "Принцессы Алисы" Вильям Гринстед, опасаясь перегрузить судно, принял на борт только половину желающих. Таким образом, на судне уже оказалась почти тысяча пассажиров...

Вечер был ясным и теплым. "Принцесса Алиса", избегая сильного отливного течения, шла вдоль правого берега Темзы к мысу Трипкок. В этом месте излучина Баркингс-Рич переходит в излучину Галлеонс-Рич, и русло реки под углом 45 градусов поворачивает на юго-запад. До Вулвича оставалось чуть более полутора километров.

В это время вниз по реке шел угольщик "Байуэлл Касл". Он в балласте направлялся за углем в Ньюкасл. На его борту находились два лоцмана: Дикс - речной, обеспечивавший проводку до Грэйвсэнда, и морской лоцман Чапман, который должен был вести судно дальше. В 19 часов 35 минут капитан "Принцессы Алисы" заметил огни идущего навстречу парохода, с которого, в свою очередь, лоцман Дикс увидел красный левый бортовой огонь "Принцессы Алисы", открывшийся из-за мыса Трипкок. Ширина Темзы в месте встречи судов равнялась трети мили, видимость была отличной. В те годы в Англии еще не существовало единых правил расхождения морских и речных судов на фарватере реки. Суда могли расходиться любыми бортами в зависимости от ситуации.

Понимая, что встречное судно идет против течения и огибает мыс Трипкок, лоцман "Байуэлл Касл" Дикс решил, что оно отвернет к северному (левому) берегу реки, где отливное течение было, по его мнению, намного слабее. Поэтому он намеревался приблизиться к южному берегу реки и разойтись с колесным пароходом левыми бортами. Но капитан "Принцессы Алисы", имевший права лоцмана, был иного мнения: он принял решение не пересекать курс встречного судна и продолжать идти вдоль южного берега. Но в этот момент Гринстед проявил определенную нерешительность: слишком поздно стал перекладывать руль на левый борт. Когда судно вышло из-за прикрытия мыса, мощное течение вынесло его на стремнину реки. На "Байуэлл Касл" теперь видели зеленый огонь правого борта "Принцессы Алисы", он был подставлен под удар. Лоцман Дикс мог спасти положение, если бы быстро повернул влево, но руль "Байуэлл Касл" был уже положен на правый борт. Столкновение стало неизбежным. За несколько секунд до столкновения с обоих пароходов слышались окрики, требования уступить дорогу, проклятия и ругательства.

Заметим, что если бы дело происходило в дневное время, столкновения наверняка не случилось бы, оба судоводителя поняли бы намерения друг друга. Но к моменту сближения пароходов наступила темнота и каждый из капитанов мог судить о курсе встречного судна только по положению ходовых огней, они не поняли маневра друг друга. Гудки для предполагаемых изменений курса в те годы на Темзе еще не применялись.

Угольщик своим прямым, как старинный угольный утюг, форштевнем ударил в правый борт "Принцессы Алисы" чуть позади гребного колеса. Нос парохода вместимостью почти полторы тысячи регистровых тонн, разрушив машинное отделение, фактически разрезал корпус судна пополам...

Перед столкновением капитан Гринстед, находившийся на ходовом открытом мостике, расположенном между кожухами гребных колес, крикнул неистовым голосом в открытый люк машинного отделения: "Стоп машина!" Видя, как в сумерках на его пароход надвигается исполинский клин форштевня угольщика, он вскинул руки и произнес: "О, боже!" В это время рулевой потянул вниз рукоять парового гудка. Его звук не заглушил рев тысячной толпы.

После удара нос "Байуэлл Касл" некоторое время удерживался в пробоине борта "Принцессы Алисы", которая еще держалась на плаву. Но капитан угольщика Томас Харрисон совершил непоправимую ошибку: он дал в машинное отделение команду: "Полный задний ход!" Форштевень парохода выдернулся из пробоины, куда мощным каскадом хлынула вода реки. Действие этой трагедии длилось всего 4 минуты. Как только "Байуэлл Касл" отошел назад, корпус "Принцессы Алисы", разрубленный форштевнем почти пополам, переломился на две части, которые погрузились на дно Темзы.

Сразу же после столкновения все, кто находился в салуне и салонах "Принцессы Алисы", бросились к дверям. В давке их не смогли сразу открыть: они открывались внутрь помещений.

При погружении носовой части парохода взорвались паровые котлы, десятки людей были обварены паром. Река в месте столкновения судов была усеяна барахтающимися телами. Ища спасения, люди хватались друг за друга и топили друг друга. Тонули целыми семьями, тонули сотнями. Люди путались в своих длинных одеждах, захлебывались и шли ко дну. Над темной гладью Темзы поплыли деревянные обломки, скамейки, сотни чепцов, цилиндров, котелков и корзин от снеди для пикника. Отливное течение уносило все это в сторону моря.

"Байуэлл Касл" приблизился к месту, где тонули люди, и, став на якорь, спустил на воду шлюпки. С его борта спустили все имевшиеся швартовные концы и тросы. Но это дало возможность спастись немногим, так как сильное отливное течение уносило умевших плавать людей вниз по реке.

Когда нос угольщика вонзился в борт "Принцессы Алисы", и некоторое время, пока капитан Харрисон не дал машине полный задний ход, удерживался в пробоине, люди могли бы перебраться на борт "Байуэлл Касл", не будь он в балласте. Взобраться на его высокий отвесный борт было невозможно, это удалось лишь одному человеку. Им оказался некий Джордж Линпекар, прослуживший в королевском флоте 12 лет. После удара он по штагу трубы долез до якорной цепи угольщика и по ней перебрался на его борт. Команда "Байуэлл Касл" спасла с воды 63 человека, а всего спасшихся оказалось около двухсот. Многих спас с воды экскурсионный пароход "Дюк оф Тек", принадлежавший той же компании, что и "Принцесса Алиса". Он подошел к месту столкновения через 10 минут.

Весть о разыгравшейся трагедии быстро донеслась до Лондона. Ночью сотни людей с зажженными факелами пришли к зданию компании "Лондон Стимбоут", чтобы узнать о судьбе своих близких, отправившихся на экскурсию на "Принцессе Алисе".

Внезапность катастрофы в обстановке охватившей людей паники обернулась огромным числом человеческих жертв. Сколько людей погибло при этом столкновении, точно никто не знает, потому что неизвестно, сколько дополнительных пассажиров село на "Алису" в Грэйвсэнде. Считают, что всего на борту судна в обратном рейсе находилась почти тысяча человек.

Поиски тел погибших начались той же ночью при луне и велись целую неделю. Из реки, в разных ее местах, извлекли 630 утопленников, включая 8 из 14 членов экипажа "Принцессы Алисы". Тело капитана Гринстеда нашли на пятый день на дне у причала Вулвича. Сколько трупов не было обнаружено, сказать никто не мог. Тех, кого не опознали родные и близкие, похоронили близ Лондона в братской могиле.

Как это произошло, мы уже рассказали, а вот кто в этом был виновен, утверждать невозможно. Сами англичане по этому поводу ведут споры и поныне. О гибели "Принцессы Алисы" опубликовано в Англии множество статей и книг, наиболее подробная из которых написана Гевином Трустоном и называется "Великая Темзенская трагедия". Он тщательно изучил материалы следствия, исследовал архивы и письма частных лиц. Трустон опросил 25 очевидцев трагедии, последний из которых умер в 1966 г. Однако и он не смог дать точный ответ, на ком лежит вина этой страшной трагедии. Парламент уполномочил Управление торговли Великобритании провести официальное расследование катастрофы. Дело о столкновении судов слушалось три недели. Эксперты высказали свои соображения, и суд присяжных признал виновными обоих капитанов.

Вскоре дело пересматривалось в Адмиралтейском суде, который пришел к выводу, что вина полностью лежит на капитане "Байуэлл Касл". Спустя несколько месяцев был назначен Апелляционный суд, который отменил решение Адмиралтейского суда и определил, что вина полностью лежит на погибшем капитане "Принцессы Алисы". Судьи установили, что в момент столкновения на ее руле нес вахту человек, который не являлся членом экипажа. Им был 28-летний Джон Айрес, заменивший рулевого Джона Хонгуда в обратном рейсе при отходе "Принцессы Алисы" из Грэйвсэнда.

У штатного рулевого было назначено свидание с девушкой, и он попросил своего друга подменить его, обещав заплатить ему четыре шиллинга в Лондоне на следующий день. Капитан Гринстед, зная, что Айрес раньше служил матросом, согласился на такую замену и поставил его на руль. Этого факта и того, что капитан "Принцессы Алисы" не пожелал разойтись на встречных курсах с "Байуэлл Касл" левыми бортами, оказалось вполне достаточно, чтобы Апелляционный суд признал погибшего капитана Гринстеда виновным. Джон Айрес заявил на суде, что капитан после удара в борт залез на кожух гребного колеса и пытался руководить спасением гибнущих в воде людей.

Великая Темзенская трагедия не прошла даром. Во время работы следственной комиссии Управлением торговли был учрежден специальный комитет, которому поручили выработать рекомендации по обеспечению безопасности плавания. Эти рекомендации легли в основу будущих правил плавания по Темзе и позже, в 1899 г.,- Международных правил для предупреждения столкновений судов в море. Рекомендации комитета гласили: каждое судно, вне зависимости от его размера и преимуществ, должно придерживаться правой стороны фарватера; любое судно, пересекающее реку и совершающее поворот, принимает на себя полную ответственность за безопасность сближения и не должно мешать другим судам. В наше время это правило действует в виде статьи 9 Международных правил по предупреждению столкновений судов и звучит следующим образом: "Судно, следующее вдоль узкого прохода или фарватера, должно держаться внешней границы прохода или фарватера, которая находится с его правого борта настолько близко, насколько это безопасно и практически возможно".

Трагическая гибель "Принцессы Алисы" впервые показала англичанам, что почти все пассажирские речные пароходы плавают, фактически не имея спасательных средств. Изданные в стране законодательства привели к тому, что суда стали оборудовать большим числом спасательных шлюпок, плотов, скамеек, буев и кругов. После гибели "Принцессы Алисы" шире стали делать проходы и трапы, а двери навешивать в судовых общественных помещениях и каютах таким образом, чтобы они распахивались только наружу.

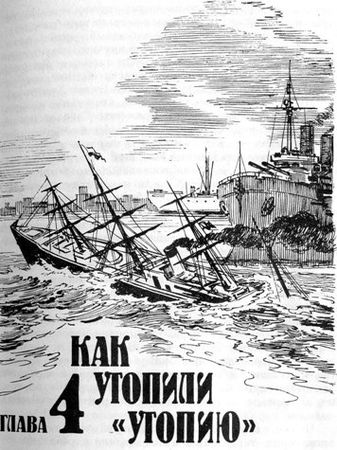

ГЛАВА 4. КАК УТОПИЛИ "УТОПИЮ"

В 1870 г., когда на прилавках книжных магазинов Парижа появились первые экземпляры "Двадцати тысяч лье под водой" Жюля Верна, ее автор бегал по городу и... скупал на свои деньги тираж книги. Великий фантаст прошлого века был раздосадован тем, что большая часть издания его романа попала в руки читателя. Что толкнуло Жюля Верна на столь странный поступок? Оказалось, он только что узнал об изобретении англичанином Уайтхедом "самодвижущейся мины" (сегодня мы называем ее "торпедой") и понял, что без этого нового оружия его "Наутилус" не может считаться совершенным кораблем.

И хотя писатель оснастил подводный корабль капитана Немо техникой, опередившей научные достижения человечества на сотню лет, самым грозным оружием "Наутилуса" являлся таран - приспособление, изобретенное, как говорится, еще "до Рождества Христова".

Мы не можем сейчас утверждать, кто именно изобрел таран и кем он был впервые применен. Геродот (около 484-425 гг. до н.э.) приписывает изобретение этого орудия древним грекам. Это же утверждает римский историк и писатель Плиний Младший (62 - около 114). Но дошедшее до нас изображение одного египетского корабля, относящегося к XV в. до н.э., свидетельствует, что задолго до греков тараны были уже на кораблях египетских фараонов.

Морская тактика тех времен сводилась к нанесению таранного удара в борт корабля противника (это неминуемо приводило к затоплению последнего), а если маневр не удавался и удар получался скользящим, то выступавшие со скул корабля другие, меньшие по размерам тараны, ломали весла и руль вражеского корабля, лишая его возможности двигаться и управляться.

Одним из самых крупных морских сражений прошлого, которое было выиграно благодаря использованию тарана, считается Саламинское. В 480 г. до н.э. греки заманили персидский флот в глубь Саламинской бухты, где их легкие на ходу подвижные галеры с таранами атаковали тяжелые неповоротливые корабли персов, не дав им даже возможности построиться в боевой порядок.

Позже, с переходом от весел к парусу и с появлением артиллерии, таран как главное оружие корабля постепенно утратил свое значение.

В XVII-XVIII вв. древнее грозное оружие морского боя практически было забыто. К нему вернулись в середине XIX в., когда паровая машина начала вытеснять паруса. К этому времени в военном кораблестроении развитие средств защиты от артиллерии - бронирование - опередило развитие средств нападения - артиллерии: самый крупный калибр морской артиллерии не мог пробивать бортовую броню кораблей. Именно это обстоятельство и привело к появлению так называемых "таранных броненосцев". Впервые они успешно были использованы во время гражданской войны в США (1861 - 1865). 8 марта 1862 г. таранный броненосец южан "Марримак" атаковал стоявшие на якоре у Ньюпорт-Ньюса под прикрытием береговых батарей корабли северян. Он произвел таранный удар в борт корвета "Комберленд", который затонул через 2 минуты. После этого команда "Марримака" захватила и сожгла 50-пушечный корабль "Конгресс".

19 апреля 1863 г. судно-таран "Албемарл" в сражении на реке Роанок подводным тараном пустило на дно канонерку северян "Саутфилд", а спустя два года, во время войны между Бразилией и Парагваем, в морском бою 11 июня 1865 г. при Риочуэло бразильский паровой корвет-таран "Амазонас" отправил на дно большой военный корабль Парагвая "Маркес-де-Оленда".

Поистине настоящим триумфом тарана в прошлом веке явилось морское сражение при Лиссе во время австро-итальянской войны.

20 июня 1866 г. у острова Лисе в Адриатическом море встретились две эскадры. Итальянский адмирал барон Персано командовал эскадрой из двадцати судов, которые своей артиллерией превосходили австро-венгерскую эскадру из семи кораблей, возглавляемую адмиралом Вильямом Тегетгоффом. Последний держал свой флаг на броненосце "Фердинанд Макс" водоизмещением 5130 т, имевшем слабые по тому времени орудия, но мощный таран. Во время сражения Тегетгофф повел свой корабль на флагманский броненосец итальянцев "Ре де Италия" - новый корабль водоизмещением 5700 т, хорошо бронированный, вооруженный двумя 150-фунтовыми, шестнадцатью 100-фунтовыми и четырнадцатью 74-фунтовыми орудиями.

Первый удар оказался скользящим в район кормы, и флагман итальянцев потерял управление. Под огнем "Ре де Италия" адмирал Тегетгофф вывел свой корабль на циркуляцию, развернулся и, развив ход более 11 узлов, ударил почти под прямым углом в середину борта итальянского флагмана. От этого удара "Ре де Италия" накренилась так, что весь правый борт ушел под воду до коечных стоек. "Фердинанд Макс" буквально "вылез" своей носовой частью на борт итальянского броненосца, разорвав его броню, деревянную обшивку и шпангоуты. Дав задний ход, флагман австрийцев выдернул свой нос из пробоины (ее площадь составляла около 30 м) и отошел назад. "Ре де Италия" наклонилась на левый борт и стала наполняться водой. Дав последний залп, броненосец ровно через 3 минуты перевернулся вверх килем и скрылся в волнах Адриатики почти со всей своей командой в 600 человек.

После этого "Фердинанд Макс" бросился в атаку на другой итальянский броненосец "Полестро". От таранного удара на итальянском корабле возник пожар, который привел через несколько минут к мощному взрыву. Все это произвело такое сильное впечатление на итальянцев, что их эскадра в панике бросилась в бегство. Так с помощью тарана австрийцы выиграли это сражение, потеряв всего 38 убитых и 138 раненых.

Победа адмирала Тегетгоффа при Лиссе окончательно упрочила позиции сторонников таранного удара: теперь уже морские стратеги не представляли себе броненосца без мощного, усиленного "стемтарана" или "шпирона". Но что удивительно - в десятках морских сражений, которые позже имели место в истории мировых войн, никому не удавалось повторить блестящий маневр Тегетгоффа.

Фактически после потопления "Ре де Италия" в истории морских сражений имеются всего лишь два случая удачного применения тарана. Это таранный удар перуанского броненосца "Уаскар" в бою при Икике 21 мая 1879 г., нанесенный в борт чилийского парового корвета "Эсмеральда", который затонул, и потопление броненосца "Рио-де-Жанейро" шпироном крейсера "Республика" во время гражданской войны в Бразилии в 1893-1894 гг.

И хотя последующая история мирового военного флота насчитывает десятки случаев потопления таранами кораблей, все они без исключения произошли случайно и - что парадоксально - на дно были отправлены не вражеские суда, а корабли своей же эскадры или отряда.

Первый случай произошел в 1866 г. в Английском канале, близ Портсмута. 10 июля при тихой погоде, ясной ночью, перед рассветом, английский военный паровой шлюп "Амазонка", следуя полным ходом под управлением старшего вахтенного помощника капитана, налетел на английский грузовой пароход "Оспрей". Это судно водоизмещением 426 т, длиной 70 м шло восьми узловым ходом из Ливерпуля в Антверпен.

Острый форштевень "Амазонки", изогнутый в виде лебединой шеи, приспособленный для нанесения удара в борт противника, буквально разрезал пароход пополам. "Оспрей" камнем пошел ко дну, с ним десять человек, считая четырех женщин и троих детей капитана Бартриджа. Спущенным на воду в течение каких-нибудь 5 минут с "Амазонки" вельботам удалось спасти 22 человека из 32, находившихся на пароходе. Удар был настолько силен, что шпирон "Амазонки" сломался и в подводной части корпуса открылась течь. Помпы корабля не успевали откачивать поступавшую внутрь трюма воду. Через 20 минут шлюп лег рядом с "Оспреем" на дно.