Екатерина, конечно, знала, какие порядки существуют в управляемой ею империи, а потому в своем указе предусмотрела ряд мер, которые должны были снизить злоупотребления на границе. Прежде всего предусматривалась ежегодная сменяемость с переводом к новому месту службы таможенных объездчиков и надзирателей. Для контроля за службой каждых десяти объездчиков вводился один надзиратель. Эта категория таможенных служителей комплектовалась из отставных офицеров. Кроме того, нововведенный таможенный тариф не имел строго покровительственного характера (размер пошлины составлял десять процентов стоимости товара), что само по себе сужало поле возможных злоупотреблений. Наблюдение за таможенными доходами и стражей было поручено казенным палатам и генерал-губернаторам.

Таможенная пограничная стража, введенная Екатериной II, была вольнонаемной, то есть сугубо гражданской стражей. Она комплектовалась "обедневшими купцами" и отставными "нижними чинами" – кавалеристами. Все они служили по контракту и подчинялись дистанционным надзирателям, подотчетным губернским правлениям. Надзиратели назначались по одному на пятьдесят верст, а объездчики – по одному на пять верст границы. Задержанную контрабанду им разрешалось брать в свою пользу, с уплатой лишь пошлины.

Надо отдать должное последовательности Екатерины: утвердив новый тариф и учредив таможенную стражу, она не посчитала свою задачу выполненной, хотя следует учесть, что эти указы были не единственными (ежегодно она издавала в среднем двенадцать указов). Императрица потребовала от Комиссии о коммерциях немедленно разработать единые таможенные обряды, общие для таможен европейского направления, а от генерал-губернаторов пограничных губерний запросила их мнения по поводу содержания новых указов.

Анализ докладов с мест был поручен директору Санкт-Петербургской таможни Г.Ю. Далю. В указе Екатерины по этому поводу говорилось:

"И для трактовки сего дела пригласить к общему оной Комиссии собранию господина статского советника Даля". Даль, как это зачастую у нас водится, перепоручил свою работу А.Н. Радищеву, помощнику директора таможни. Радищев представил свои замечания на доклад Пассеку, белорусскому генерал-губернатору, высказал также соображения о таможенных обрядах и инструкциях. Для нас они интересны тем, что характеризуют Радищева как очень принципиального и компетентного в таможенных делах человека, твердо следующего букве закона, бичующего "нерадение о таможенной части начальников и попущение их к злоупотреблениям". Некоторые документы, разработанные им, рассматривались Комиссией о коммерциях уже во время его ссылки и были приняты ею. И, как это часто бывает, после завершения работ по упорядочению таможенного дела награды получил Даль. Радищев же был "облагодетельствован" вознаграждением в 1000 рублей.

Пограничная таможенная стража, учрежденная Екатериной II, просуществовала сорок лет. Она была малочисленной и плохо справлялась со своими обязанностями. Нередки были случаи, когда контрабандисты подкупали надзирателей и объездчиков, а если им это не удавалось – контрабанду провозили силой, нападая на малочисленных стражников, вооруженных тяжелыми гладкоствольными ружьями. Обстановка требовала усиления охраны западной границы.

Французская революция встревожила европейских монархов. Екатерина выразила свою позицию так: "Дело французского короля есть дело всех государей" – и свои слова подкрепила делами. Она запретила ввоз в Россию французской мануфактуры и вывоз во Францию каких бы то ни было российских товаров. Французским судам запрещалось заходить в русские порты. Позднее ввоз всех товаров из Франции в Россию был полностью запрещен.

На все эти меры граница реагировала по-своему: усилился контрабандный ввоз товаров и незаконный ее переход. Екатерина в свою очередь приказала увеличить численность таможенной пограничной стражи, выдвинуть на границу новые казачьи и армейские полки.

На пограничном горизонте появились первые признаки будущей войны с Францией, и это обстоятельство потребовало более существенных изменений в деле укрепления порубежья. Но эту задачу решали уже преемники великой императрицы.

Екатерина II оставила заметный след в истории установления и охраны границы России. Как и ее великий предок, Петр I, главной целью своего правления она считала величие и процветание державы, безопасность которой покоилась бы на хорошо обустроенных и защищенных границах. И пусть средства к достижению этой цели с точки зрения сегодняшнего дня не всегда были цивилизованны и гуманны, они вполне соответствовали духу времени.

Таможенные доходы в царствование Екатерины II утроились. В 1763 году они составляли 1 997 000 рублей, а уже в 1796-м достигли 6 470 000 рублей. Не менее впечатляющими были и успехи внешней политики русской императрицы. Присоединение новых земель на западе и юге увеличили мощь и политический вес государства. Численность населения, составлявшая в начале ее царствования 20 миллионов человек, благодаря территориальным приобретениям и естественному приросту к концу 1796 года достигла 36 миллионов. Бюджет страны возрос в 4,3 раза. Россия уверенно двигалась вперед семимильными шагами, превращаясь в могучую державу, считаться с которой вынуждены были все политики мира. В этом – огромная заслуга Екатерины II, которая, будучи немкой по происхождению, плохо писала и изъяснялась по-русски, но всю силу своего ума, весь темперамент, свой талант поставила на службу России и русскому народу, сумела лучше других понять и осуществить мечты и чаяния выдающихся умов того времени, отстоять и защитить национальные интересы, заложить основательный фундамент для дальнейшего укрепления могущества страны. Потому-то и назвали благодарные потомки ее Великой.

"Я желаю только добра стране, куда Бог меня привел, – писала Екатерина, – слава страны составляет мою собственную – вот мой принцип, была бы я очень счастлива, если б мои идеи могли этому способствовать".

"Советую все же выполнять свои обязанности"

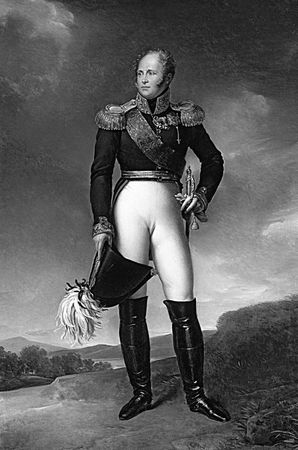

Александр I и охрана границ Российской империи

Летом 1807 года Александру I Благословенному представился весьма благоприятный случай увидеть воочию, как несет службу русская пограничная таможенная стража. Он возвращался из Пруссии инкогнито, как частное лицо, а потому на Пасвенской заставе западной границы его не ждали и встречали, естественно, не как Императорское Величество, а по чину в паспорте – чиновника одного, весьма захудалого учреждения. Неряшливо одетые таможенники неторопливо проверили его документы, бесцеремонно осмотрели вещи в баулах и чемоданах и предложили уплатить за них пошлину. Едва Александр I приготовил деньги, как один из таможенников, видимо старший, предложил ему уплатить лишь половину пошлины, чтоб "без всяких формальностей", как он сказал, "разойтись с миром".

Александр I

"Это выгодно и вам, и нам, бедным чиновникам, прозябающим в этой проклятой дыре, – заметил он, нахально глядя в лицо императору. – Государство от этого не станет беднее…"

Александр побледнел: ему, Самодержцу Всероссийскому, предлагают вступить в сделку и обойти им же утвержденный закон! "Плохи ж дела в твоей империи, государь, если даже ее начало – государственная граница – охраняется злоумышленниками", – подумал он. Сдерживая закипавший в груди гнев и стараясь казаться невозмутимым, император оплатил полную стоимость пошлины и, глядя в глаза таможеннику, твердо сказал: "Советую все же добросовестно выполнять свои обязанности, ибо вы находитесь на государственной службе и, поступая таким образом совершаете тяжкое преступление". Для себя же он решил, что по приезде в Санкт-Петербург распорядится снять этих взяточников и лихоимцев с границы и отдать под суд.

Почуяв недоброе, таможенники засуетились, забегали и, низко кланяясь и улыбаясь, пожелали ему благополучного возвращения в родные пределы и счастливого пути.

Расстроенный неприятной сценой на таможне, Александр долго ехал молча. Он думал о том, что его любимая бабушка Екатерина II, учредив вольнонаемную пограничную стражу, видимо, допустила ошибку. В России испокон веков исправно работает лишь военная организация, спаянная присягой и дисциплиной. Гражданские же структуры быстро разъедаются коррупцией, злоупотреблениями и паразитируют на правовой неграмотности людей. И если внутри страны такая администрация нежелательна, то на границе она просто нетерпима и даже опасна…

Этой долгой дорогой в Санкт-Петербург у императора созрела мысль провести на границе реформу, заменить вольнонаемную таможенную пограничную охрану военными людьми, преданными престолу и Отечеству.

Осуществить задуманное оказалось не просто. Нахлынувшие события отвлекли внимание Александра от реорганизации охраны границы, заставив сосредоточиться на других важных делах: надвигалась война с Францией. Северный Тальма, как звал Александра I Наполеон, после Тильзитского мира взял на себя трудную миссию. Он должен был играть роль добросовестного союзника Наполеона и присоединиться к задуманной Бонапартом континентальной блокаде Англии. Он знал, что затея честолюбивого корсиканца была разорительна для России, противоречила ее интересам (она могла оказаться в положении вассала Франции), и поэтому стремился всеми силами избежать столь унизительной участи. Еще не порвав с Наполеоном, Александр I негласно начал с ним "таможенную войну". Император Франции требовал прекращения торговли не только с Англией, но и с нейтральными государствами. Русский император не согласился, и тогда Наполеон повысил пошлины на российские товары. В декабре 1810 года Александр I дал ответ Наполеону: ввел новый тариф, по которому пошлины на французские товары также были повышены, а некоторые товары из Франции вообще были запрещены к ввозу. Тогда они стали прибывать в русские порты на судах под флагами нейтральных стран.

Разгневанный Наполеон повелел своему морскому департаменту не покупать в России никаких материалов для французского флота. Повеление было исполнено, и морские снасти французы стали закупать в Пруссии, которая получала их из России и, естественно, оставляла за собой право на комиссионный сбор. Французскому императору стало казаться, что мирные средства его политики в отношениях с Россией исчерпаны, и он начал готовиться к войне: засылал в Россию шпионов, собирал сведения о ее военном потенциале и даже отправлял в крупные города фальшивые русские ассигнации. На территории Польши, которой Наполеон обещал независимость и восстановление в старых границах, то есть присоединить к ней Литву, Белоруссию и часть Украины, против России создавался крупный военный плацдарм. В условиях надвигавшейся войны учрежденная Екатериной II вольнонаемная таможенная пограничная стража не справлялась с охраной границы, тем более что порядок ее службы не имел стройной системы, а границу надо было закрыть не только от контрабандистов, но и шпионов. Здесь нужны были сильные и отважные воины, которые с оружием в руках могли бы встретить неприятеля.

В 1810 году Александр I поручил военному министру Барклаю-де-Толли проверить состояние охраны западной границы. После выполнения приказа тот пришел к весьма неутешительному выводу: граница фактически не охранялась. Таможенники выращивали кур, гусей, индюшек, коров и свиней, но на службу не ходили. Они не выявляли и не задерживали ни контрабандистов, ни шпионов, и обеспокоенный военный министр подумал, что Наполеон со своей армией может дойти до самого Петербурга, а таможенники по-прежнему будут заниматься своим хозяйством и узнают об этом только из газет. Он решил срочно изменить положение на границе.

Итогом этой поездки явился проект "Положения об устройстве пограничной казачьей стражи", который был одобрен императором. 4 января 1811 года Александр I подписал указ, гласивший: "Учреждение доброй пограничной стражи на западном пределе империи всегда составляло одно из важных попечений Военного министерства, ибо все распоряжения полиции к отвращению побегов через границу, вывоза монеты и меди, прогона лошадей и скота и входа в империю людей безпашпортных не могут быть действительны без благоустроенной пограничной стражи. Всегда начальствующим пограничными губерниями и войсками давались предписания устроить стражу сию, но по неопределенности понятий о ее устройстве, по большей или меньшей деятельности начальствующих известно, что доселе ничего не было устроено; ибо охрана границ, вверенная одним казакам, не могла быть надежна, что и самые опыты, как то: частые многочисленные побеги, перегон лошадей и скота в большом количестве, вывоз меди и денег и провоз контрабанды сие доказывают. Издание нового тарифа на 1811 год, сие столь важное законоположение к поддержанию общего и частного благосостояния, призывает ныне особенное внимание на систематическое и надежное устройство западной пограничной стражи. Таможенный надзор в трех пунктах на пространстве 1500 верст есть надзор недействительный, как скоро пространство между таможнями не будет связано беспрестанною и верною стражею; беспрестанное движение сей стражи довольно легко устранить, оно зависит от состава ее и надзора над нею".

На основании этого "Положения" вся западная граница от Палангена до реки Ягорлык, впадающей в Днестр, разделялась на участки по сто пятьдесят верст каждый; на каждом таком участке размещался один казачий полк. Каждый участок делился на пятнадцать частей, и в итоге получалось на тридцать казаков по десять верст. Всего было выставлено на охрану границы одиннадцать полков: восемь Донских и три Бугских. Охрана участка границы от Ягорлыка до устья Днестра поручалась генерал-лейтенанту Дюку де Ришелье на тех же основаниях.

С этого времени вдоль западной границы беспрерывной чередой двигались отважные казачьи разъезды, задерживая контрабандистов, шпионов и всех, кто пытался нарушить государственную границу России. Сзади них, на удалении трех-пяти верст, несли свою службу и вольнонаемные таможенные объездчики, которые сведены были в команды по десять человек во главе с надзирателем и его помощником. На каждые пятнадцать верст границы выставлялась одна команда. Всего же на западной сухопутной границе имелось одна тысяча триста объездчиков, сорок надзирателей и сорок помощников надзирателей.

Александр I таким образом усилил охрану границы накануне войны с Наполеоном. К началу всенародной Отечественной войны 1812 года границы России с Польшей, Пруссией и Австрией охранялись в две линии: в первой разъезды казачьей стражи днем и ночью двигались непосредственно вдоль границы, а позади них протянулась линия дозоров из наемных объездчиков и надзирателей.

Прошел год. В ночь на 12 июня 1812 года французская армия четырьмя колоннами переправилась через Неман и вторглась в Россию. Наполеон оказался на русском берегу. В числе первых вместе со старой гвардией помчался он к соседнему лесу, ожидая столкновений с русскими войсками. Вокруг стояла почти первозданная красота. Необозримые пустынные поля и безмолвные леса тянулись до самого горизонта. Казалось, все живое вымерло или бесследно растворилось в этих бескрайних просторах. "Где же русские? – спросил Наполеон. – Почему их не видно?" Ему ответили, что передовой дозор французских войск встретился у переправы с разъездом казаков русской пограничной стражи. Завязалась перестрелка. Убитых и раненых нет. Русские пограничники с боем отошли в тыл, вслед своей уходящей армии.

Это было боевое крещение казачьей пограничной стражи. Сразу же после боя разъезд казаков донес командиру полка графу В.В. Орлову-Денисову о вторжении неприятеля. Тот направил донесение командиру дивизии. Так поход Наполеона на Россию уже в первые минуты был обнаружен пограничниками.

В начавшейся войне охранявшие границу донские казаки во главе со своим атаманом М.И. Платовым мужественно сражались и в рядах русской армии, и в партизанских отрядах, нанеся врагу ощутимый урон. О мужестве казаков, их умении действовать на поле боя не раз доносили Наполеону. Однажды он, покоренный их отвагой, заметил: "Дайте мне одних лишь казаков, и я покорю всю Европу".

Но казаки не знали об этом. Они продолжали без устали биться с врагом, захватив в конце войны казну Наполеона в 10 миллионов франков и едва не взяв в плен его самого.

Все это говорило в пользу строительства пограничной стражи как военной организации и показывало Александру I путь ее дальнейшего развития.

Что касается вольнонаемных надзирателей и объездчиков, то таможенное начальство о них попросту забыло, не дав никаких указаний на случай вторжения неприятеля. Это видно из доклада начальника Радзивиловского таможенного округа в Департамент внешней торговли от 19 августа 1812 года: "По случаю частых нападений неприятельских на пограничные здешние места, содержащие кордонную стражу, надзиратели с помощниками и объездчиками Радзивиловского таможенного округа в дистанциях Белогурской, Апполинской, Почекаевской и Милятинской, не быв в состоянии удержать при своих местах, тем более что и казачья стража из тех мест снята, остаются ныне без отправления своих должностей и, донося о ненадежности и настоящих своих пребываний, просили начальство защиты.

Сверх того, по дошедшим сведениям, что неприятельское войско находится в недалеком от Радзивилова расстоянии, местные жители, тревожась предвидимою опасностью, пришли в крайнюю разстройку. Почему таможня на всякий случай все письменные ее дела и денежную казну отправила в Волынское губернское ведомство. А так как чиновники ее в случае наставления опасности без особого предписания начальства сами собой от мест своих отлучиться не могут, то об оном начальник округа, учинив представление Главнокомандующему Западною армиею г-ну генералу от инфантерии и кавалеру Тормасову, испрашивал предписания, во-первых: не блаугодно ли будет его высокопревосходительству надзирателей с помощниками и объездчиками из поименованных дистанций перевести на те места границы, где еще не имеется опасности и надобность требует укрепления в важнейших пунктах постов, а во-вторых: в каком предмете опасности чиновники Радзивиловской таможни могут отлучиться от своих мест для спасения себя от неприятельского захвачения".