457 г. до н. э. Войны в Греции между Афинами и некоторыми городами Пелопоннесского союза. Афины ведут войну с полным напряжением сил. Существует древняя запись, которая до сих пор хранится в Лувре, где характеризуется энергичная деятельность Афин в кризисной ситуации. Афинам, как и современной Англии, удается одновременно одерживать победы во внешних войнах и отражать вторжения врагов дома. В тот период (речь идет о 457 г. до н. э.) афинский флот в составе 200 триер предпринял смелую, хотя и безуспешную экспедицию в Египет. Вооруженный отряд высадился с кораблей на берег и выиграл бой. Затем воины снова погрузились на корабль и отправились в верховья Нила, где настойчиво вели осаду персидского гарнизона в Мемфисе. Поскольку обычно экипаж греческой триеры насчитывал до 200 человек (170 гребцов (в верхнем ряду 62, в двух нижних по 54 гребца), кроме того, матросы, управлявшие парусами, и десантный отряд гоплитов. Всего до 200. – Ред.), можно предположить, что в рейде в Египет приняли участие примерно 40 тыс. человек. Одновременно Афинам удавалось держать свои эскадры у побережья Финикии и Кипра и иметь флот для защиты собственных берегов, благодаря чему афиняне разбили своих врагов из Пелопоннесского союза, захватив остров Эгина (456 г. до н. э.). Следует иметь в виду, что на каждой афинской триере было до 200 человек (экипаж и десант). Отсюда видно, какие большие силы теперь могло позволить себе содержать это небольшое государство в Греции. Упорство в достижении цели афиняне сочетали со смелостью и предприимчивостью. До тех пор пока зарубежные экспедиции не закончатся успехом или провалом, афиняне не отзывали оттуда ни одного солдата. Например, когда коринфяне направили свою армию против афинского гарнизона в Мегарах, из Эгины не было отозвано ни одного корабля, в то время как старики и юноши, оставшиеся защищать город, сражались с врагом и выиграли. Об этом событии говорится в надписи на мемориальной доске в память погибших, которую воздвигла эректиан, одна из десяти афинских фил. Из этого следует, как отметил Тирлуолл, что "афиняне сознавали все величие своего подвига", что небольшое сообщество граждан античного мира донесло до нас в своих записях "с выразительной простотой, что помнит о своих согражданах, павших в Египте, Финикии, Халии, Мегарах в тот год".

455 г. до н. э. Между Афинами и Спартой заключено перемирие сроком на 5 лет (ценой отказа от союза с Аргосом, который после этого должен был заключить мирный договор со Спартой сроком на 30 лет).

440 г. до н. э. Жители острова Самос бросают вызов владычеству Афин. Остров завоевывает полную независимость. Перикл становится единоличным лидером в городском совете Афин.

431 г. до н. э. Начало великой Пелопоннесской войны. Спарта становится во главе почти всех государств Пелопоннеса. В союзе с беотийцами и некоторыми городами вне континентальной Греции она пытается свергнуть гегемонию Афин и восстановить независимость греческих городов-государств, попавших в подчинение Афинам. В начале войны армии Пелопоннесского союза неоднократно вторгаются в Аттику и опустошают ее территорию, однако сами Афины остаются неприступными, а их флот сохраняет господство на море.

430 г. до н. э. В Афинах начинается эпидемия, гибнет большое количество населения.

425 г. до н. э. Афины получают большое преимущество над Спартой после боев на острове Сфактерия и завоевания Ситеры. В то же время они терпят поражение в Беотии, а спартанский полководец Брасид организует экспедицию на побережье Фракии, где завоевывает многочисленные колонии Афин.

421 г. до н. э. Между Афинами и Спартой номинально заключено перемирие на тридцать лет. Однако на самом деле продолжаются боевые действия на побережье Фракии и на других территориях.

415 г. до н. э. Афиняне направляют экспедицию для завоевания Сицилии.

Глава 2

Поражение Афин при Сиракузах (413 г. до н. э.)

Жители Древнего Рима не знали и не могли знать, насколько сильно на их будущем и на судьбе всего западного мира отразится поражение афинского флота в бухте Сиракуз. При победоносном завершении того великого похода энергия Греции в полном событиями последующем столетии была бы направлена не только на Восток, но и на Запад. И тогда Греция, а не Рим завоевала бы Карфаген. Основой языков Испании, Франции и Италии стал бы греческий, а не латынь. А основой законодательства цивилизованного мира стало бы не римское право, а законы Афин.

Арнольд

Великая экспедиция на Сицилию – одно из решающих событий в мировой истории.

Нибур

Немногим городам выпало в античные времена и во времена Средневековья подвергнуться столь многочисленным, оставшимся в памяти людей осадам, как городу Сиракузы. Афиняне, карфагеняне, римляне, вандалы, византийцы, сарацины (арабы) и нормандцы в разные времена стояли под его стенами. То, что горожанам удавалось успешно противостоять некоторым из этих завоевателей, не только имело огромное значение для тех поколений, но и повлияло на дальнейший ход событий для всего человечества. Характерно красноречивое выражение Арнольда по поводу того вызова, который город осмелился бросить карфагенянам: "Сиракузы явились той преградой, которую Божественное провидение воздвигло для того, чтобы защитить тогда еще недостаточную мощь Рима".

Но тот отпор, который город дал великому нашествию афинян, имел гораздо большее и всеобъемлющее значение. Те времена ознаменовали собой начало решительной борьбы за создание мировой империи, в которой поочередно безуспешно участвовали все великие государства Античности.

В настоящее время город Сиракузы практически не обладает военной мощью; его территорию можно взять под полный контроль артиллерийским огнем с окружающих город высот. Но в древние времена само расположение города и его тщательно возведенные стены обеспечивали ему чрезвычайно надежную защиту против любых использовавшихся в те времена средств осады.

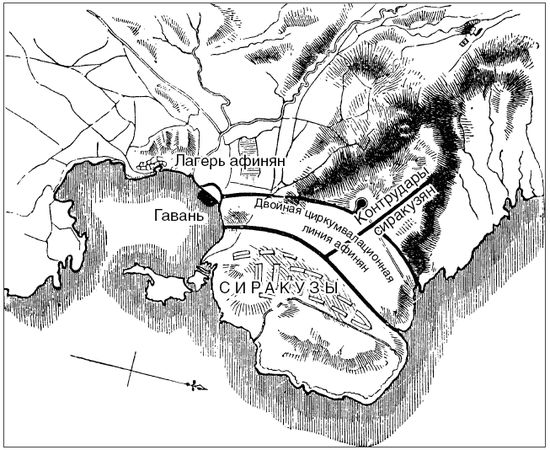

Древний город во времена Пелопоннесской войны находился на небольшой возвышенности на восточном побережье Сицилии, которая далеко вдается в море. Город располагался между двумя бухтами. Северная называлась бухтой Фапсоса; южная формировала гигантскую гавань самого города Сиракузы. Небольшой остров (впоследствии превратившийся в полуостров) контролировал вход в большую гавань и являлся ее ключом. Именно на этом острове две с половиной тысячи лет назад поселились первые переселенцы из греческого города Коринфа, которые основали Сиракузы. Современный город вновь сузился до своих первоначальных границ. Но в V в. до н. э. быстро растущее и богатеющее население шаг за шагом окружало городскими стенами все новые и новые территории на острове Сицилия, лежащие по соседству. Таким образом, ко времени нашествия афинян участок побережья Сицилии между двумя гаванями, расположенный за малым островом, был заселен и укреплен на всем его протяжении. Именно здесь в те времена находилась большая часть Сиракуз. Континентальную часть территории города пересекала еще одна горная цепь, являвшаяся как бы продолжением прибрежных укреплений. Она вела на запад от старых городских укреплений в глубь острова Сицилия. Эта горная гряда постепенно сужалась и наконец превращалась в длинную узкую полосу. Между горной грядой у Сиракуз и невысокими горами Иблеи (до 981 м) лежал участок, состоявший из нескольких неровных низменностей, испещренных оврагами.

План города Сиракузы

По обе стороны от полоски гор крутые вершины затрудняют спуск сверху к ровным участкам земли, расположенным к юго-западу и северо-западу.

Обычно во времена Пелопоннесской войны для взятия укрепленных городов практиковалось строительство двойной стены вокруг них. Эти стены должны были быть достаточно мощными для того, чтобы предотвратить попытку прорыва осажденного гарнизона и одновременно не допустить нападения деблокирующего отряда противника извне. Пространство между двумя стенами покрывалось крышей, таким образом осаждающие получали укрытие, где их воины располагались в ожидании, пока предательство в стане защитников города не принудит обороняющихся к сдаче. А в любом греческом городе Античности, точно так же, как и в городах средневековой Италии, острая вражда между местными аристократами и демократами часто приводила к бунту. Лагерь осаждающих, как правило, кишел злопамятными изгнанниками. А в стане осажденных всегда находилось несколько плетущих интриги оппозиционеров, готовых обеспечить победу своей партии даже за счет национальной катастрофы. На стороне осаждающих всегда были голод и раздоры в стане защитников города. Полководцы древности были уверены, что эти факторы начнут действовать сразу же после того, как им удастся установить полную блокаду. Они редко осмеливались на штурм укрепленного города. Осадная техника была недостаточно мощной для проделывания брешей в каменных стенах до того времени, пока Дионисий ввел в строй механизмы их разрушения. К тому же нападавшим было жаль тратить жизни гоплитов, наиболее храбрых и хорошо подготовленных воинов, бросая их на штурм стен городов.

Построенный на морском побережье город, такой как Сиракузы, был неуязвим для штурма, если, конечно, осаждающий противник не бросал в бой одновременно флот и сухопутную армию, многократно превосходившие силы оборонявшихся. Благодаря размерам города, населения, наличию мощных сухопутных и морских сил Сиракузы не без основания были уверены, что в Греции не найдется другого города, способного выделить достаточную армию, которая могла бы угрожать ему захватом и порабощением. Однако весной 414 г. до н. э. афинскому флоту удалось обеспечить господство в городской гавани и близлежащих водах, афинская армия разбила войска Сиракуз и заперла их в городе. Афиняне быстро сооружали осадную стену, протянувшуюся от одного рубежа к другому через полоски ровной земли и гористую местность вокруг города. Если бы им удалось завершить строительство, то осажденные лишились бы помощи, которая поступала из внутренних районов Сицилии. Город был бы брошен на милость афинских полководцев. Сооружения штурмующих пока еще не были закончены, но с каждым днем вокруг города оставалось все меньше территорий, где еще не были установлены вражеские укрепления, и вместе с тем таяли надежды осажденных на спасение.

Афины в те дни находились на пике своего могущества. Позади были семьдесят лет славы, и казалось, что достаточно было одного смелого броска для того, чтобы стать владыкой западного мира. Так, Наполеон, планируя наступление из Кур-де-Лиона на Сен-Жан-д’Акр (крепость Акка. – Ред.) в ходе Египетского похода убеждал свой штаб, что этот город должен решить его судьбу и изменить картину мира. Наверное, примерно с такими же мыслями афинские полководцы смотрели с окрестных высот на Сиракузы и думали, что с падением города перед ними склонятся все известные державы мира. Они должны были чувствовать и то, что в случае неудачной осады навсегда прекратится дорога завоеваний афинян и Афины из мощной республики-империи превратятся в сообщество раздробленных ослабленных городов.

В битве при Марафоне, первом из великих мировых сражений, наши симпатии были на стороне афинян, которые боролись за свою независимость от вторгшихся с востока полчищ врага. Под Сиракузами Афины предстают в образе жадного, жестокого захватчика. Как и в других республиках древности и современности, та энергия, которая заставляет предпринимать героические усилия для защиты национальной независимости, вскоре начинает использоваться для построения смелых, но аморальных планов собственного возвеличивания за счет соседних народов. В перерыве между Греко-персидскими и Пелопоннесскими войнами Афины быстро превратились в государство-завоеватель и поработитель. Власть города простиралась над десятками других полисов. Афины имели крупнейший и лучший по оснащению флот в Греции. Оккупация Афин и Аттики армией Ксеркса и Мардония в 480 г. до н. э. заставила все население города превратиться в моряков. А блестящие победы при Саламине в 480 г. до н. э. и последующие еще более закрепили стремление афинян послужить своей стране на море. Сначала все греческие города на побережье континента и на островах добровольно выбрали Афины главой союза в борьбе против Персидской империи Ахеменидов. Однако этот чисто формальный пост в Афинах использовали для того, чтобы на практике объявить себя господином над своими союзниками. Афиняне действительно защищали своих соседей от пиратов и от нападений Персидской империи, которая вскоре начала приходить в упадок. Однако взамен Афины требовали беспрекословного подчинения. Афины силой навязали соседям свое право по своему усмотрению собирать с них денежные взносы. Они с негодованием отказывались предоставлять отчеты в том, как расходуются эти средства. Любое возражение против оценок афинян рассматривалось как предательство, а отказ внести денежный взнос считался мятежом и подлежал немедленному наказанию. Заставляя своих союзников вносить денежные средства для борьбы с общим врагом вместо того, чтобы готовить собственные корабли и воинов, республика-лидер обеспечивала себе двойную выгоду. Она могла постоянно готовить своих собственных граждан к службе во флоте и хорошо ее оплачивать. В то же время население полисов-союзников в вынужденном безделье теряло выучку и дисциплину, а их города становились все более и более пассивными и бессильными под властью своего покровителя и господина. Их города, как правило, были беззащитны, в то время как главный имперский город был тщательно и умело укреплен. Поступающие от союзников денежные взносы использовались для того, чтобы как можно лучше укрепить и украсить город, его порт, доки, арсеналы, театры и храмы, построить великолепные памятники архитектуры, развалины которых до сих пор поражают величием того времени, заставляют восхищаться народом, породившим Перикла с его замыслами и Фидия с его произведениями.

Любая республика, получившая власть над другими народами, управляет ими жестоко и эгоистично. Исключений из этого правила не существует ни в древности, ни в современности. Карфаген, Рим, Венеция, Генуя, Флоренция, Пиза, Голландия, Франция – все угнетали свои провинции и страны, которые им удалось подчинить себе. Но никто из их правителей не признавал открыто то, что это делалось систематически и целенаправленно с той откровенностью и прямотой, как это делала Афинская республика в ответ на жалобы на жестокие поборы со стороны государств-вассалов. Афиняне открыто провозглашали, что их государство представляет собой империю и тиранию. Они откровенно заявляли, что их государство поддерживает только страх и сила. Они апеллировали к так называемому "вечному закону природы, где слабый становится жертвой сильного". Иногда они не без оснований отмечали, что несправедливость к ним со стороны Спарты вынуждает их самих быть несправедливыми в целях собственной самозащиты. Для того чтобы быть в безопасности, они должны быть сильными, а для того, чтобы быть сильными, они вынуждены грабить и угнетать своих соседей. Афиняне и не думали предоставлять право голоса или делиться с покоренными народами властью. Любую административную должность могли занимать исключительно граждане Афин. То же правило действовало и в отношении политической и судебной систем. В то же время афиняне всегда решительно и смело шли на риск, с готовностью подвергали себя утомительной муштре и жестокой дисциплине морской службы. Так же решительно граждане Афин участвовали в любом новом смелом начинании, и никакие трудности и лишения не могли заставить их отказаться от достижения намеченной цели. Афины вынашивали замысел создания обширной империи. Это позволило бы каждому из 30 тыс. граждан метрополии посвятить себя исключительно военной службе, а также наукам и искусству, которые при них переживали свой расцвет и где афиняне достигли блестящих, невиданных высот.