* * *

76-мм бронебойно-трассирующий снаряд.

Завод № 73 НКБ – директор т. КАКУНИН, имел на май задание на 21 000 снарядов и на июнь 47 000. Завод не сдал ни одного снаряда в мае и срывает также задание на июнь. В то же время этот завод обеспечен и металлом, и оборудованием, имеет опыт по производству 76-мм бронебойных снарядов с 1939 года и находится в самых благоприятных условиях в производственном отношении по сравнению со всеми другими заводами. Срыв заказа директор завода объясняет неосновательными ссылками на разные объективные причины. Несмотря на мои личные ежедневные требования, тов. КАКУНИН ограничивается обещаниями и ничего не предпринимает. Самая худшая организация производства на этом заводе, который должен был быть ведущим в производстве бронебойных снарядов, заставляет считать, что главной причиной срыва заказа является саботаж – директора и руководства завода. Горком партии ограничился выговором директору, а обком – предупреждением и никаких мер действительного контроля и помощи в выполнении заказа не оказывают…".

Ну а может, все-таки где-то там, на складах, в мобзапасе, ждут своего часа высоченные горы, сущие Гималаи 76-мм бронебойных снарядов – тех самых, что броню любого немецкого танка протыкают, как раскаленный нож – кусок масла?…

Увы и тут.

"Можно считать, что дивизионные пушки и большинство тяжелых и средних танков ("КВ", "Т-34") практически не были обеспечены бронебойными снарядами".

"Возросшая потребность в бронебойных выстрелах удовлетворялась недостаточно из-за низкого уровня промышленных поставок и отсутствия запасов. До войны 76-мм бронебойные снаряды изготавливали всего три завода – в Москве, Ленинграде и Донбассе. В начале войны южный завод свернул свое производство и был эвакуирован, Московский – развернул массовое производство только в декабре 1941 года, а на других заводах производство этой номенклатуры боеприпасов еще только налаживалось".

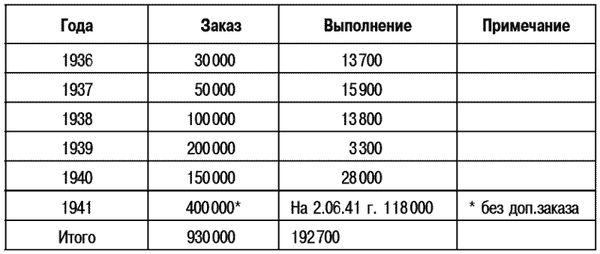

Итог предвоенных усилий по производству 76-мм бронебойных снарядов был подведен в Главном артиллерийском управлении в начале июня 1941 года.

Справка о ходе выполнения заказов на изготовление 76-мм бронебойных снарядов за 1936–1940 гг..

Составлена 3 июня 1941 года.

Подозреваю, здесь некоторые читатели могут начать испытывать когнитивный диссонанс. В самом деле – в первой главе жужжали-жужжали про "снарядный голод" Первой мировой и про то, как во избежание повторения оного складировали всего-всего и много-много. А теперь выясняется, что самого нужного в "войне моторов" типа снарядов не запасли. Да что ж это в самом деле?!

Ответ и на этот вопрос, по-хорошему, более чем заслуживает отдельной книги – и мы надеемся, что такая книга в ближайшее время появится. Но пока ее нет…

Главной и основной причиной того, что за предвоенный период не были созданы значимые запасы 76-мм бронебойных снарядов, являлся тот простой факт, что большую часть вышеуказанного периода для этих снарядов попросту отсутствовали цели. До второй половины тридцатых большинство танков, как в СССР, так и на Западе, были легкими машинами противопульного бронирования. А с такими танками 76-мм пушки вполне могли справиться и без специального снаряда – либо фугасом, проламывающим тонкий броневой лист, либо выставленной "на удар" шрапнелью. Поэтому, хотя разработка 76-мм бронебойных была начата еще в конце двадцатых, первый отечественный бронебойный снаряд этого калибра был принят на вооружение только в 1933-м: "В 1933 году Артиллерийским Управлением РККА был принят на вооружение 76-мм цельнокорпусный бронебойный снаряд черт. № 3886. Позже этому снаряду был присвоен № 2-02840.

Снаряд черт. № 2-02840 состоял на валовом производстве примерно до середины 1938 года. Этот снаряд был снят с валового производства в силу того, что конструкция стала маломощной и при работе по 60-мм броне с коэффициентом сопротивляемости порядка 2300 результаты получились неудовлетворительные.

Снаряд черт. № 2-02840 отрабатывался на 60-мм броне с коэффициентом сопротивляемости 2100–2200.

Систематический рост сопротивляемости брони естественно требовал разработки более мощной конструкции 76-мм бронебойного снаряда и замены устаревшей конструкции снаряда черт. № 2-02840.

В ноябре месяце 1937 года на АНИОПе прошли испытания по броне 76-мм бронебойные снаряды опытных образцов чертежей за № № СВ-4 (конструкции инженера БУРМИСТРОВА), 329 – конструкции инж. ГАРЦ, 326 и 327 – (КБ-28)… В результате этих испытаний АНИОП констатировал несомненное преимущество снарядов опытных образцов, но, однако, в отчете было сказано, что ни одна из испытанных конструкций в настоящем их виде не может быть рекомендована взамен штатного снаряда черт. № 3886 (2-02840).

После этого, в марте месяце 1938 года, на АНИОПе проходили испытания 76-мм бронебойные снаряды черт. № 350 конструкции инженера Гарца. Испытания проводились с целью решения вопроса о замене 76-мм штатного снаряда черт. № 2-02840, как неудовлетворительно работающего по 60-мм броне (снаряд чертежа № 350 – цельнокорпусный, с грибообразной головной частью).

В 1938 году снаряд черт. № 350 был принят на валовое производство… и этому снаряду был присвоен № 2-03545…

Существующая конструкция 76-мм бронебойного снаряда черт. № 2-03545, в настоящее время идущая на валовом изготовлении, по прочности корпусов является неудовлетворительной и, кроме того, в технологии очень сложна.

Если в период отработки эти снаряды валового изготовления еще выдерживали испытания, то за последнее время (1939–1940 гг.), в связи с происшедшими улучшениями в изготовлении плит, конструкция снарядов стала маломощной, особенно в ее каморной части.

Наряду с существующим снарядом черт. 2-03545 в период 1937–1938 годов были предложены различные конструкции 76-мм бронебойного снаряда отдельными авторами и в свое время прошедшие испытания на АНИОПе.

В 1940 году снаряды опытных образцов прошли на АНИОПе конкурсные испытания с целью окончательного выбора одной-двух лучших конструкций 76-мм бронебойных снарядов.

В конкурсе 1940 года участвовало 7 чертежей снарядов, № № которых и авторы их приводятся ниже:

1. снаряд черт. 2-03545 – штатный;

2. снаряд черт. 2-06942 – инж. Бурмистрова;

3. снаряд черт. 2-06941 – инж. Бурмистрова;

4. снаряд черт. 2-851-А – НИИ-24;

5. снаряд черт. 326-А – Ленфилиала НИИ-24;

6. снаряд черт. 2-624 – Ленфилиала НИИ-24;

7. снаряд черт. 2-07067 – инж. Бурмистрова.

Снаряды всех чертежей испытывались по 60-мм и 50-мм броне под углами соответственно 30 и 45 градусов от нормали плиты.

В результате конкурсных испытаний на ПЕРВОЕ МЕСТО вышли снаряды конструкции инженера Бурмистрова (черт. 2-06942-буферный), причем по всем плитам (50 и 60 мм) под углом 30 и 45 градусов при 16 счетных выстрелах получено 87,5 % прочности корпуса.

На ВТОРОЕ МЕСТО вышли снаряды конструкции тоже инженера Бурмистрова (ч. 2-06941 – цельнокорпусный), причем по всем плитам под углом 30 и 45 градусов при 16 счетных выстрелах получено 68,7 % прочности корпуса.

На ТРЕТЬЕ и ЧЕТВЕРТОЕ места вышли снаряды конструкции НИИ-24 (черт. 2-851-А) и Ленфилиала НИИ-24 (черт. 326-А), причем по всем плитам под углом 30 и 45 градусов при 16 счетных выстрелах получено 50 % прочности корпуса.

Испытанный в тех же условиях штатный снаряд черт. 2-03545 дал всего лишь 12,5 % прочности корпуса.

Опыты 1939 года со снарядами 45-мм калибра (черт. 2-005013) позволили положительно решить вопрос о замене дорогостоящей хромоникелевой стали (Э-10) сталью без содержания никеля (35ХГС).

В связи с этим АК ГАУ поставил вопрос о замене стали "Э-10" сталью без содержания никеля и на 76-мм калибре.

На основании результатов конкурсных испытаний в середине 1940 года Артком ГАУ выдал заказ заводу № 73 на изготовление опытных партий снарядов черт. 2-06942, 2-06941 (инженера Бурмистрова) и черт. 2-851-А (НИИ-24) из стали-заменителя (35ХГС) в количестве 1000 шт., как показавших при испытаниях на стали "Э-10" значительно лучший результат по сравнению со снарядом черт. 2-03545, идущем на валовом производстве…

К началу испытаний заводом № 73 на АНИОП были присланы снаряды только 3 чертежей в количестве, примерно, по 75-150 шт. каждого варианта.

С указанным количеством АНИОП приступил к испытанию снарядов… в середине декабря месяца 1940 года…"

Фактически с бронебойными снарядами произошло именно то, чего так опасались советские (бывшие царские) военные – даже с учетом проведенной индустриализации советская промышленность не сумела вовремя "среагировать" так, как развитая западная, на очередной виток технологической гонки – появление первого поколения танков противоснарядного бронирования. СССР не мог – никак не мог – обеспечить линии производства бронебойных снарядов множеством специалистов высокой квалификации, как это сделали немцы – такие люди в советской промышленности были наперечет, их распределяли по заводам буквально поштучно. Советский бронебойный снаряд был проще, технологичнее, дешевле, его делал один лишь токарь – но за это приходилось расплачиваться теми самыми миллиметрами пробития вражеской брони. На фронте эти миллиметры пробития превращались уже в "лишние" сотни метров, на которые надо было подпустить вражеские танки, чтобы надежно пробить их броню. А сотни метров трансформировались в самую дорогую цену, которую только можно вообразить, – в жизни солдат.

С началом же войны, в условиях массовой эвакуации, положение еще более ухудшилось. "Снарядный голод" в отношении бронебойных снарядов не был полностью ликвидирован даже в сорок втором году – появившийся тогда "БР-350БСП" ("бронебойный сплошной") отчасти снял остроту проблемы, но не решил ее окончательно. В сорок первом же немецкие панцеры в большинстве случаев приходилось останавливать "по старинке" шрапнелью "на удар". Или осколочно-фугасными. Теми, что были. Теми, что успели запасти, теми, чье массовое производство успели развернуть и отладить в мирное время, потому что в сжатые сроки освоить массовый выпуск современных бронебойных снарядов с приварной головкой отечественная промышленность не смогла. Заметим, что немцы таких проблем не испытывали.

Ну а мы тем временем едем дальше. На букве "Г" – гусеницах!

Широким гусеницам "Т-34" спето немало дифирамбов. Если верить им, то выходит, что ходовая часть "тридцатьчетверки", подобно сказочной птице, с легкостью несла танк по глубоким снегам, болотам, камням и другим видам ландшафта, до появления "Т-34" считавшимся танконедоступным.

Однако в реальности все было далеко не столь безоблачно. Проблемы с ходовой "Т-34" и "КВ" были осознаны задолго до первого выстрела в грозовом июне.

"Заместителю Народного комиссара среднего машиностроения СССР

тов. Горегляд

15 марта 1941 г.

…Качество траков по механической прочности до настоящего времени остается весьма низким, а досылку второго комплекта гусениц завод № 183 с января с/г прекратил…

Опыт эксплуатации танков в войсках, по данным рекламаций, также подтверждает низкое качество траков. Имеются разрывы гусениц после 8-10 часов эксплуатации машин.

Прошу Ваших указаний заводам № 183 и СТЗ ускорить разрешение вопроса улучшения качества траков для обеспечения полного гарантийного срока работы танка. До установки на танк гусениц, обеспечивающих гарантийный срок, придавать к каждому танку по второму комплекту гусениц…

Начальник Бронетанкового управления КА военинженер 1 ранга Коробков".

Полагаем необходимым особо отметить, что даже запрашиваемая танкистами досылка второго комплекта гусениц к каждому танку сулит не меньше проблем, чем решает, ведь второй комплект гусеничных лент необходимо на чем-то перевозить вслед за танками, а никакого дополнительного транспорта для них не предполагается. Комплект же гусеничных лент для "Т-34" весит больше полутора тонн.

Впрочем, низкой надежностью гусениц проблемы с трансмиссией и ходовой частью "Т-34" отнюдь не исчерпывались:

"Районному инженеру на заводе № 183 военинженеру 2 ранга тов. Козыреву

Копия: начальнику 1-го отдела Бронетанкового управления КА военинженеру 1 ранга тов. Павлову, начальнику 3-го отдела Бронетанкового управления КА военинженеру 1 ранга тов. Афонину

Декабрь 1940 г.

По вопросу: дефектов главного фрикциона машины "Т-34".

При приеме первых машин "Т-34" на СТЗ обнаружен дефект: невыключение и горение дисков главного фрикциона.

Проверкой установлено, что детали фрикциона были изготовлены и установлены на машину в соответствии с чертежами и техническими условиями завода № 183.

При анализе причин дефекта мною установлено, что они носят чисто конструктивный характер и заключаются в малой величине диаметрального зазора между коробкой [перемены передач], кольцом выключения и шариком…

При выборе указанного зазора наступает пробуксовка и горение дисков главного фрикциона.

Зазор, который имеет место в собранной машине на конвейере, уменьшается при первом же включении фрикциона под нагрузкой, с работающим мотором и после нескольких включений полностью исчезает…

Особенно быстро изнашиваются диски главного фрикциона при работе машины в тяжелых дорожных условиях, при трогании с места, при переключении скоростей…

Я принял решение (и рекомендую Вам потребовать от завода): машины, прошедшие сдаточные испытания, вскрывать и устанавливать зазор 1 мм…, чтобы машины, поступившие в часть, могли пройти хотя бы 200–250 км…

Главный фрикцион в настоящем его конструктивном оформлении к работе не пригоден, необходимо всемерно форсировать работы по его улучшению…

Старший военпред ГАБТУ КА военинженер 2 ранга Левин".

Безрадостный итог предпринимаемым заводами попыткам исправить дефекты конструкции в ходе серийного производства "на коленке" и "по живому месту" оказался подведен в первые месяцы начавшейся войны:

"Директору завода № 183 тов. Максареву

Районному инженеру ГАБТУ на заводе № 183

Копия: зам. Народного комиссара Госконтроля СССР тов. Попову, начальнику Танкового Отдела НКСМ

15 августа 1941 г.

Боевая эксплуатация танков "Т-34" еще раз подтверждает низкое качество коробок перемены передач. Срок службы коробок весьма мал. Из числа танков, вышедших из строя по вине коробок, ни один не прошел и 1000 км.

Согласно акта-рекламации 102-й танковой дивизии от 2-го августа с/г за десять дней боевых действий из 15 танков 7 танков вышли из строя вследствие поломок коробок перемены передач.

Такое низкое качество коробок перемены передач не обеспечивает боевых действий танков "Т-34". Кроме этого, имеется большое количество случаев отказа в работе главного фрикциона (по причине коробления, поломки дисков и чрезмерного – преждевременного износа выключающего механизма), разрушения подшипника бортовых передач, погнутости кривошипов ленивцев.

БТУ КА категорически требует от завода № 183 принятия срочных мер по устранению перечисленных дефектов…

Зам. начальника БТУ ГАБТУ КА военинженер 1 ранга Алымов".

Еще раз вспомним оказавшийся "пророчеством Кассандры" вывод, сделанный по итогам испытаний трех танков "Т-34" длительным пробегом в ноябре – декабре 1940 года:

"В) Тактическое использование танка в отрыве от ремонтных баз невозможно вследствие ненадежности основных узлов – главного фрикциона и ходовой части".